Садоводство – одно из приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса России. И главной культурой в этом сегменте были и остаются яблони. Анализ потребительского спроса, проведённый экспертами рынка, подтвердил: в ближайшие пять лет потребление яблок в нашей стране будет находиться на стабильно высоком уровне. А значит, объёмы производства необходимо наращивать, чтобы полностью удовлетворить потребности россиян.

Курс – на развитие отрасли

Предпосылки к росту имеются: сегодня в отрасли идёт структурная перестройка, подразумевающая вывод из оборота традиционных садов с низкой товарностью и урожайностью и замену их на интенсивные сады. Так, за последние пять лет в стране было заложено 70 тыс. гектаров новых садов и питомников. Реализуются новые проекты, растут объёмы производства яблок. За минувшие семь лет российские садоводы нарастили производство товарного яблока с 0,5 до 1,2 млн т. Но это не предел: ежегодно они продолжают увеличивать объёмы производства в среднем на 250 тыс. т, закладывая по 16-18 тыс. га интенсивных садов.

По оценке Плодоовощного союза, в 2021 году валовой сбор яблок может вырасти до рекордных 1,5 млн т. Разумеется, если этому достижению будет благоприятствовать погода, а также при условии грамотно выстроенной системы защиты. И если на климатический фактор человек повлиять практически не в состоянии, то взять фитосанитарную ситуацию под свой контроль вполне способен. Об этом мы поговорили с учёными ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия» (СКФНЦСВВ).

Новые вредители наступают

Кубанские учёные констатируют: современное сельхозпроизводство идёт по пути интенсификации. Из-за этого агробиоценозы подвергаются сильнейшему влиянию множества разнообразных факторов. Как результат – нарушение равновесия, фитосанитарная дестабилизация в многолетних плодовых насаждениях, изменение в особенностях развития доминирующих видов вредителей.

Сайде Черкезова – консультант научного центра защиты и биотехнологии растений СКФНЦСВВ.

Как сообщает Сайде Черкезова, консультант научного центра защиты и биотехнологии растений СКФНЦСВВ, значительное влияние на энтомофауну садов оказывает антропогенный фактор. В том числе необоснованное применение инсектицидов приводит к развитию резистентности, а также появлению и активному размножению неспецифических для региона видов вредных организмов.

– Ошибка некоторых агрономов заключается в желании полностью уничтожить популяцию того или иного вида вредителей. Но нужно понимать: если какая-то ниша освобождается, то её занимают другие виды вредителей. Таким образом, в биоценозе появляются новые объекты, против которых приходится разрабатывать новые методы защиты. Поэтому важно помнить, что задача инсектицидных обработок – не уничтожить полностью популяцию, а снизить численность вредителей ниже экономического порога вредоносности, – поясняет Сайде Черкезова.

Антропогенный фактор приводит и к изменению ареала видов. Вместе с завозом посадочного материала в кубанских садах появляются чужие, адвентивные виды вредителей.

– До настоящего времени максимальную вредоносность на территории Краснодарского края имела яблонная плодожорка. Но в последние годы ситуация изменилась, у нас появился новый, очень опасный вредитель – двухполосая огнёвка-плодожорка. Также большую опасность представляют кровяная тля и паутинные клещи, в частности красный плодовый и четырёхногий клещи, – перечисляет наш эксперт.

Борьба с паутинным клещом требует применения эффективных акарицидных препаратов.

Участившиеся тёплые зимы – такими были зимы сезонов 2018/19 и 2019/20 – способствуют выживанию основных вредителей плодовых культур. При разработке инсектицидной системы защиты садов Сайде Черкезова рекомендует учитывать данные о формировании биоценотических комплексов за предшествующие годы.

Кроме того, необходимо проводить фитосанитарный мониторинг с периодичностью раз в 7-10 дней, учитывать экономические пороги вредоносности, отслеживать время выхода из мест зимовки и появления наиболее уязвимых стадий развития (яйца, личинки, гусеницы).

Яблонная плодожорка в доминанте

Отдельно Сайде Черкезова остановилась на особенностях развития яблонной плодожорки. Это доминантный вид, который даже в сравнении с другими фитофагами получил массовое распространение и отличается повышенной вредоносностью. Гусеницы вредителя выдерживают понижение температуры до –30 °С. А в годы массового размножения плодожорки повреждение плодов достигает 75-80%.

Учёный напоминает, что жизненный цикл яблонной плодожорки определяется двумя основными параметрами: температурой воздуха и продолжительностью светового дня. Весной, при наступлении среднесуточной температуры воздуха +10 °С, начинается окукливание гусениц. Первыми окукливаются особи, которые зимовали в наиболее прогреваемых местах. Позже всех окукливаются гусеницы, зимовавшие в почве. Сам период окукливания занимает две-три недели – в зависимости от температуры воздуха.

Яблонная плодожорка принадлежит к сумеречным видам. Лёт бабочек начинается после захода солнца при температуре воздуха +15 °С и длится 1-1,5 месяца.

Самки начинают откладывать яйца через пять дней после окончания полового созревания, данный процесс может продолжаться до 12 дней. При этом некоторые самки после небольшого перерыва снова приступают к откладке яиц.

– Эмбриогенез зависит от климатических условий и может протекать 10-15 дней. Отродившиеся гусеницы никогда не внедряются в плод сразу после выхода из яиц: сначала они активно ползают по яблоку в поисках подходящего для внедрения места. На эти поиски может уйти как пара минут, так и пара дней. Развитие гусеницы непосредственно в плодах зависит не только от погодных условий, но и от климатической зоны, может продолжаться 18-23 дня. Завершив питание, гусеницы приступают к окукливанию, выбирая для этого трещины коры или толстых ветвей. Летом развитие куколки длится 11-15 дней при температуре +22… +30 °С и относительной влажности в пределах 52-97%, – рассказывает Сайде Черкезова.

При отсутствии грамотной инсектицидной защиты, без учёта особенностей развития вредителя и многократного использования фосфор- и хлорорганических соединений потери урожая от яблонной плодожорки могут достигать 10-12% и более. И чем ниже будет урожайность, тем выше окажется процент повреждённых плодов.

– Следовательно, обработки против яблонной плодожорки должны проводиться в полной мере, – предупреждает учёный.

Система сработала!

От общих рекомендаций перейдём к практическим результатам применения современных инсектицидов и акарицидов. На протяжении трёх лет учёные центра испытывали инсектициды и акарициды «Щёлково Агрохим» в интегрированных системах защиты кубанских яблоневых садов. Сайде Черкезова рассказала нам о сроках и результатах их применения в 2020 году.

– В фенофазу яблони «розовый бутон» против комплекса вредителей мы использовали инсектицид ТВИНГО, КС. Дифлубензурон, входящий в его состав, вызвал стопроцентную гибель гусениц чешуекрылых вредителей. А имидаклоприд проявил эффективность против остальных вредителей на уровне 95,3-97,8%. Таким образом, ТВИНГО, КС не уступил по эффективности аналогичному препарату от другого производителя.

В свою очередь, применение инсектицида ЮНОНА, МЭ позволило снизить процент почек, повреждённых перезимовавшими гусеницами почковой листовёртки, до 0,5-1%. И это при пороге 5-8%!

После цветения препарат ТВИНГО, КС применили против отрождающихся гусениц яблонной плодожорки первого и третьего поколений. Кроме того, в период массового отрождения гусениц яблонной плодожорки третьего поколения была проведена обработка инсектицидом ЮНОНА, МЭ. Как результат – плодов, повреждённых гусеницами вредителя, мы не обнаружили! Это значит, что оба препарата – ТВИНГО, КС и ЮНОНА, МЭ – способны эффективно сдерживать развитие яблонной плодожорки, – поясняет эксперт.

Что касается инсектицида ТЕЙЯ, КС, то его применили дважды за вегетацию. Первый раз – в период отрождения гусениц яблонной плодожорки первого поколения и увеличения численности яблонной тли, второй раз – при отрождении гусениц третьего поколения. Эффективность инсектицида ТЕЙЯ, КС против опасного вредителя составила 97,4-100%.

Против красного плодового клеща акарицид МЕКАР, МЭ применили дважды за сезон: в мае и июле. В первом случае его эффективность составила 100%, во втором – 91,3%. По словам учёного, это снижение было связано с высокими температурами воздуха, установившимися в разгар лета. Точно такое снижение эффективности было отмечено при использовании акарицида другого производителя, содержащего абамектин.

– Преимуществом препаратов «Щёлково Агрохим» является отсутствие в их составе фосфорорганических соединений. Инсектициды, которые использовались в опыте, обладают контактно-кишечным, трансовариальным, овицидным, трансламинарным, овиларвицидным действием. И их эффективность против комплекса вредителей была очевидна, – резюмировала Сайде Черкезова.

Климат в ответе

Следующий аспект защиты плодовых культур связан с контролем патогенов – возбудителей заболеваний. На их развитие и распространение также влияет целый комплекс факторов, но Галина Якуба, старший научный сотрудник научного центра защиты и биотехнологии растений СКФНЦСВВ, выделяет два основных: антропогенный и климатический.

– Было время, когда кубанские садоводы отказались от проведения полного комплекса фунгицидных обработок. И это решение негативно сказалось на фитосанитарном состоянии садов практически по всему комплексу патогенов. Но, как только они начали проводить регулярные фунгицидные обработки в необходимых объёмах, ситуация выправилась. Более того, патоген, вызывающий развитие монилиоза, на семечковых культурах и вовсе вышел из списка доминантных, – рассказывает учёный.

Но главным фактором, влияющим на фитосанитарную ситуацию в садах, всё-таки является климат. Аномальные погодные условия оказывают влияние на видовой состав патогенов, их численность и место в комплексе.

Галина Якуба – старший научный сотрудник научного центра защиты и биотехнологии растений СКФНЦСВВ.

По многолетним наблюдениям Галины Якуба, климат Краснодарского края постепенно приобретает субтропический характер. То есть он не только становится более тёплым, но и характеризуется кратковременным выпадением обильных осадков с последующей засухой. В таких условиях отлично чувствуют себя как доминирующие объекты (возбудители парши и мучнистой росы), так и другие патогены: в первую очередь термофильные (любящие тепло) и ксерофильные (не переносящие высокую влажность).

Ярким примером климатической аномалии признан сезон-2019/2020. Его признаками стали тёплая зима, возвратные весенние заморозки, чрезмерно высокие температуры летом и неравномерное выпадение осадков в период вегетации. Факт остаётся фактом: если за короткий период выпадает две-три нормы осадков, это неминуемо приводит к увеличению численности популяции практически всей группы патогенов.

– В том числе тёплые зимы играют на руку возбудителям заболеваний коры – микозных усыханий. Это многочисленная группа патогенов, которые по природе своей являются полусапротрофными или факультативно сапротрофными. Они проникают в кору деревьев либо весной, при возвратных заморозках, либо летом, когда под воздействием высоких температур в коре появляются трещины. Нижний температурный порог для этих патогенов составляет +2-3 °С. То есть участившиеся тёплые и влажные зимы способствуют активному развитию и распространению микозных усыханий в крае. Усугубляет ситуацию кадровая проблема. Далеко не всегда агрономы, работающие в садах, способны по признакам проявления заболеваний правильно их диагностировать и устранить проблему, – сетует Галина Якуба.

Кроме того, перемены, которые происходят сегодня в климате, способствуют формированию ассоциаций патогенов:

– Раньше мы наблюдали, как доминантные виды стремились вытеснить из комплекса остальные виды. Но в последние 10-15 лет ситуация складывается совершенно иным образом. Теперь грибные микроорганизмы предпочитают «сотрудничать» друг с другом, образуя ассоциации. Развиваются они параллельно, не вытесняя друг друга, а мирно сосуществуя. Это чётко проявляется на листьях и плодах. Ещё один яркий пример – когда после развития корневых гнилей растения поражаются возбудителями микозных заболеваний, – продолжает эксперт.

Парша и мучнистая роса: приспособились и усилились

В Краснодарском крае парша (Venturia inaequalis) не выходит из группы доминантных болезней. Более того, начиная с 2004 года кубанские учёные отмечают усиление её агрессивности и вредоносности. Неудивительно, ведь патоген, который вызывает паршу, прекрасно адаптируется к меняющимся условиям, что приводит к сокращению инкубационного периода болезни. За 16 лет это привело практически к двукратному увеличению количества фунгицидных обработок – с 10-12 до 20 обработок за сезон!

– Особенность парши заключается в её замечательной способности приспосабливаться. Яркий тому пример – весна 2020 года. Вплоть до апреля в регионе царила засуха, и многие агрономы ошибочно посчитали, что парша уже не получит сильного развития. Но чтобы прорасти и сохранить популяцию, парше может хватить буквально нескольких минут высокой влажности. Более того, находящиеся на древесине аскоспоры возбудителя сохраняют жизнеспособность более 10 суток, выжидая благоприятных условий. Но некоторые хозяйства не учли этих особенностей парши. И в отсутствие симптомов заболевания отказались от проведения полного объёма защитных мероприятий. Как результат – борьба с паршой на этих предприятиях оказалась долгой и затратной, – рассказала Галина Якуба.

По её словам, на протяжении последних пяти лет эпифитотии парши носят не эксплозивный (быстрый), а тардивный (медленный) характер. Выражается он в довольно частом отсутствии признаков заболевания на листьях и стремительном поражении плодов. В этом и заключается коварство болезни: её первоначальное течение – очень медленное и незаметное. Зато на плодах парша развивается по ускоренному сценарию, убрать признаки болезни уже невозможно.Заболевания яблок способны уничтожить весомую часть урожая.

Вторая доминанта – мучнистая роса (Podosphaera leucotricha Salm). Долгое время она характеризовалась слабым развитием, но 4-5 лет назад вышла из депрессии:

– Многие производители исключили из системы защиты яблоневых садов препараты, которые работают по мучнистой росе в начале вегетации. К ним относятся фунгициды, содержащие серу или ципродинил. Но это неверное решение. Патоген зимует в вегетативных и генеративных почках. И если весной при раскрытии почек не провести фунгицидную обработку, это приведёт к резкому нарастанию болезни, – предупреждает Галина Якуба.

Кроме того, возбудитель мучнистой росы тоже оказался отличным «приспособленцем»: он практически единственный, кто прорастает при прямых солнечных лучах. Таким образом, патоген легко поражает плодоножки в стадиях «грецкий орех» или «продвинутая спелость», приводя к осыпанию плодов. Либо заражает непосредственно плоды, снижая товарный выход продукции.

Гнили сердцевины и сложности борьбы с ними

Ещё одна проблема, актуальная для яблони, связана с гнилями сердцевины плодов. Их возбудителями являются альтернария (Alternaria sp.) и фузариевые грибы (Fusarium sp.).

Чтобы выработать стратегию борьбы против гнилей сердцевины плодов, необходимо знать полный видовой состав патогенов, имеющихся в хозяйстве.

Если не проводить обработок во время цветения, урожай обширной группы восприимчивых сортов будет поражён гнилями сердцевины. Отсюда возникают серьёзные проблемы: плоды ранних сортов портятся уже в фурах, так и не доехав до потребителя, а зимних – плохо хранятся, вянут, приобретают горький вкус.

По словам Галины Якуба, пока угрозу представляла только альтернария, сложностей не было: она хорошо контролируется различными фунгицидами, которые входят в системы защиты садов. Но когда к ней «присоединился» комплекс фузариевых грибов, ситуация заметно ухудшилась. Ведь фунгициды, которые используются во время цветения, не демонстрируют желаемой эффективности в борьбе с ними.

– Наши исследования показали, что один фунгицид может обеспечивать стопроцентную эффективность против какого-либо вида фузариевых грибов и быть совершенно неэффективным по другим видам. Поэтому, чтобы выработать стратегию борьбы против гнилей сердцевины, нам необходимо знать полный видовой состав патогенов, имеющихся в каждом хозяйстве. Только так мы сможем подобрать комплекс препаратов, работающих против фузариевых грибов, – поясняет учёный.

Корневые гнили и сопутствующие им болезни

Кроме того, фузариевые грибы вызывают развитие у плодовых культур корневых гнилей. Данная проблема напрямую связана с неконтролируемым завозом посадочного материала и несоблюдением севооборота в плодоводческих хозяйствах. В лучшем случае они двупольные: плодовые культуры выращивают здесь на протяжении многих лет, после чего высевают пшеницу. Но ещё большее распространение на Кубани получил однопольный севооборот, когда сад сажают по саду. Это приводит к утомлению почвы и накоплению в ней большого запаса инфекции.

Среди прочих возбудителей корневых гнилей значатся фитофторозные и питиозные грибы. В дальнейшем такое растение поражается возбудителями других болезней, в том числе трахеомикозных – вертициллёзного и фузариозного – увяданий, а также микозных усыханий (это чёрный и обыкновенный рак, фомоз, фомопсиоз, цитоспороз, антракноз и др.).

– Раньше производители плодов считали, что микозные усыхания являются исключительно болезнями коры и древесины. На самом деле практически все перечисленные патогены поражают и плоды. Причём мы можем наблюдать признаки этих заболеваний как в плодоносящем саду, так и на хранении, – уточняет Галина Якуба.

Как бороться с бактериальными заболеваниями?

Отдельная тема – бактериальные заболевания плодовых культур, появление которых в российских садах связано с неконтролируемым завозом посадочного материала.

По словам Галины Якуба, на сегодняшний день максимальную вредоносность представляют два из них. Первый – карантинный объект Erwinia amylovora Winslow et al.: он вызывает бактериальный ожог плодовых культур. Симптоматика этого заболевания очень схожа с монилиальным ожогом, что затрудняет постановку диагноза и борьбу с ним.

Второе опасное бактериальное заболевание – корневой рак, возбудитель Pseudomonas tumefaciens Stevens. Он вызывает развитие наростов на корнях растений и приводит к их гибели.

Меры борьбы с бактериальными заболеваниями связаны с соблюдением карантинных и фитосанитарных мероприятий, своевременным проведением обрезки и удалением растительных остатков, в которых могут зимовать бактерии. Кроме того, в борьбе с бактериальным ожогом обязательным является применение медьсодержащих препаратов, например ИНДИГО, КС. Первую обработку нужно провести до начала распускания почек, вторую – осенью, при опадании 60-80% листьев.

– Чтобы препараты проникали в листья и плоды, они должны быть системными. Но используя их, очень важно не допустить развития резистентности у патогенов. Именно поэтому в систему защиты должны входить фунгициды с действующими веществами из разных химических классов. Например, для контроля гнилей сердцевины плодов яблони схема может выглядеть следующим образом: в период цветения необходимы 2-3 фунгицидные обработки. Две из них можно провести, используя препарат на основе дифеноконазола (например, МЕДЕЯ, МЭ), и ещё одну – пустив в ход препарат на основе ципродинила (КАНТОР, ККР), – раскрывает тонкости защиты Галина Якуба.

Когда на листьях присутствует несколько видов грибов, что особенно актуально для растений, находящихся в стрессе, необходимо подбирать препарат с широким спектром действия, эффективный против всего спектра патогенов, напоминает эксперт.

Защита должна быть системной

И вновь обращаемся к опытам от учёных СКФНЦСВВ. По словам Галины Якуба, фунгициды «Щёлково Агрохим» в центре испытывают много лет, ни один из препаратов не подвёл.

– На сортах, болеющих паршой, дважды до цветения применяем ИНДИГО, КС. Однако я советую использовать его и на иммунных сортах. Хотя они и не поражаются паршой, но подвержены болезням коры, в частности антракнозу. И применение медьсодержащего ИНДИГО, КС позволяет взять под контроль эту проблему, – говорит она.

Проблема резистентности в садоводстве очень велика. При этом количество фунгицидных действующих веществ, зарегистрированных в России на плодовых культурах, весьма ограничено. Таким образом, перед агрономами стоит серьёзная задача: реализовать потенциал этих препаратов по максимуму, не превысив допустимого количества обработок. Но как этого добиться?

Рассмотрим на примере фунгицида КАНТОР, ККР, который можно использовать два раза за сезон. Галина Якуба рекомендует следующий алгоритм действий: если речь идёт о сортах, которые болеют гнилями сердцевины, то первую обработку нужно проводить по розовому бутону, а вторую – в начале цветения. Если же мы говорим о сортах, которые подвержены мучнистой росе, две обработки следует запланировать в фазы «разрыхление бутонов» и «розовый бутон».

Что касается фунгицида МЕДЕЯ, МЭ, учёный призывает проводить одну обработку по полному цветению (совместно с контактным препаратом ШИРМА, КС) и ещё две – после цветения, когда парша «атакует» плоды.

Во вторую половину вегетации целесообразно использовать ГРЕННИ, КС на основе дитианона. Допустимое количество применений за сезон – до пяти раз, но с учётом ротации! Это значит, что ГРЕННИ, КС нужно чередовать с фунгицидами, содержащими действующие вещества из других химических классов.

Ещё одна актуальная тема – болезни хранения. Особое внимание Галина Якуба акцентирует на высоких рисках развития складской парши. Чтобы не допустить её развития, необходимы фунгицидные обработки, проведённые на последних сроках. Если же отказаться от данного приёма, то за полгода хранения можно потерять до 30% урожая, предупреждает эксперт.

Сезон в разгаре, но российским садоводам ещё многое предстоит сделать. И очень важно взять рекомендации учёных на заметку, чтобы руководствоваться ими при составлении системы защиты и проведении соответствующих мероприятий.

Яна Власова,

Краснодарский край

20.05.2021 0

Каждый владелец приусадебного участка может обнаружить красноватые вздутия неправильной формы на листьях такой полезной красной смородины или липкий чёрный налёт на листьях любимых роз, а ещё клейкий сахаристый налёт на листьях долгожданных огурцов.

В любом из этих случаев неприятные явления возникли из-за деятельности коварного и опасного вредителя – тли.

Эти насекомые глазу едва заметны – крошечные, полупрозрачные, но они на редкость прожорливы и всеядны. Тля селится практически на всех растениях, чтобы тянуть из них соки для собственного роста и развития. Растения теряют листья, плохо плодоносят, могут даже погибнуть. Тем более что тля является распространителем порядка 100 разновидностей фитопатогенных вирусов, а проколы, оставленные вредителями в листьях и в мягких частях стеблей, становятся воротами для различных инфекций.

Никто не пожелает своим плодовым, ягодным и цветочным культурам быть атакованными зловредной тлёй. Не для её питания мы холим и лелеем свои сады, ягодники и цветники.

Чтобы тля не вмешалась в наши заботы о богатом урожае, её появление лучше предупредить. Вы знаете, как быстро она размножается? За сезон может дать до 16 (!) новых поколений. Взрослая особь, готовая к продолжению рода, из личинки вырастает за пару недель. В общем, не успеешь оглянуться, а на растениях тля сидит уже колониями и творит своё чёрное дело, в первую очередь уничтожая молодые саженцы или прирост.

После обработки ИМИДОР, ВРК о тле можно забыть как минимум на две недели

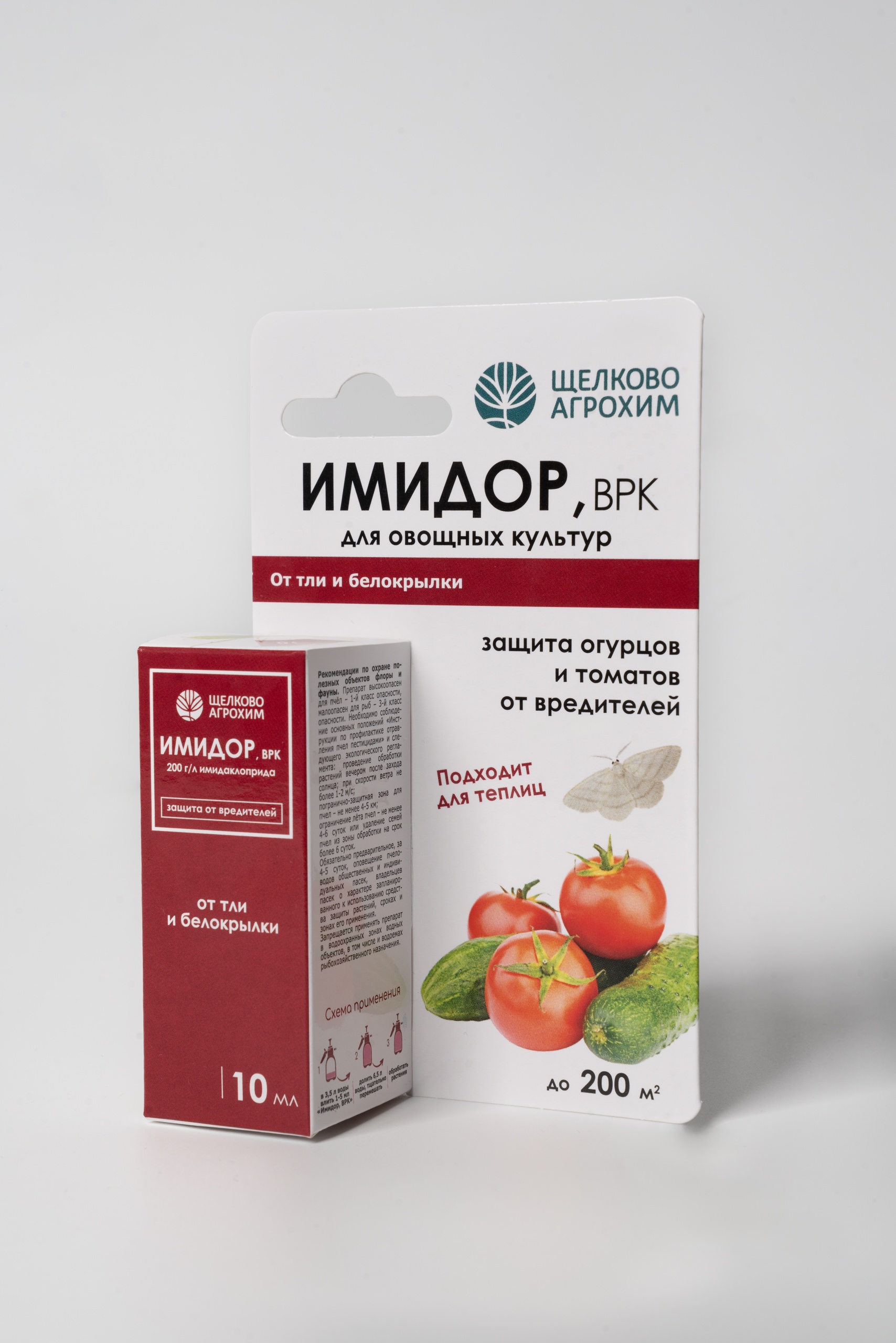

Отличная профилактика от массового размножения тли и других вредителей – использование препарата «Щёлково Агрохим» ИМИДОР, ВРК.

ИМИДОР, ВРК – это инсектицид системно-контактного действия для борьбы с широким спектром вредителей: тля, белокрылка, цикадки, трипсы, колорадский жук. Действующее вещество препарата – имидаклоприд подавляет передачу сигналов через нервную систему вредителей: они перестают двигаться и питаться. Гибель наступает в течение суток. После обработки о тле можно забыть как минимум на две недели.

Не простой, а золотой

Однако название ещё одного пестицида «Щёлково Агрохим» – МУРАГОН – средства, защищающего от муравьёв, не случайно вынесено в подзаголовок этой публикации. Важно знать, что, борясь с тлёй, нужно одновременно бороться и с муравьями. А всё потому, что муравьи – распространители тли.

Эти два разных вида насекомых связывают «сладкие» взаимоотношения. В процессе жизнедеятельности тля выделяет сладкую жидкость – падь. Муравьи ей очень рады. Падь для муравьёв – важнейший источник высококалорийной углеводной пищи.

Для того чтобы всегда иметь падь для пропитания, муравьи всячески заботятся о тле. Они оберегают скопления тлей от златоглазок, божьих коровок и прочих насекомых — врагов тли. Муравьи в своих челюстях перетаскивают тлю в лучшие условия для её пропитания. Для тлей, живущих и питающихся на корнях растений, муравьи роют ходы и даже способны строить охраняемые укрытия.

МУРАГОН – это готовая к применению приманка в виде гранул

И с таким нежным отношением к врагу наших растений – тле муравей с сам становится нашим врагом. Действовать против него рекомендуем препаратом МУРАГОН.

МУРАГОН – это готовая к применению приманка в виде гранул. В организме муравьёв средство воздействует на их нервную систему, вызывая паралич, от которого насекомые «отбрасывают лапки». А для окружающей среды препарат абсолютно безвреден. Попав в почву, пестицид за несколько недель распадается на безвредные соединения.

За свои уникальные защитные свойства и применение без последствий для природы на международной выставке «ЦветыЭкспо 2023» МУРАГОН получил золотую медаль в номинации «Лучшее качество продукции».

ИМИДОР, ВРК + МУРАГОН – оптимальное сочетание против симбиоза опасных вредителей: тли и муравьёв

«Щёлково Агрохим» создаёт и предлагает продукцию самого высокого качества, гарантирующую лучший результат. ИМИДОР, ВРК + МУРАГОН – оптимальное сочетание против симбиоза опасных вредителей: тли и муравьёв.