Вместе с приходом весны начался и новый вегетационный период. И ученые, и агрономы констатируют: в разных регионах страны фитосанитарная обстановка на посевах озимых колосовых культур складывается не лучшим образом.

Успешно перезимовали все насекомые-вредители, а также возбудители болезней. Так что при определенных погодных условиях они могут снизить продуктивность и качество урожая сельскохозяйственных культур.

В такой ситуации повышается роль фактора защиты растений и, особенно, применения пестицидов. Но средства защиты растений - это инструменты, которые требуют от человека глубоких теоретических знаний, основательного практического опыта, четкого понимания текущей фитосанитарной ситуации...

Мы побеседовали с российскими учеными, которые рассказали, как максимально реализовать токсичность пестицидов для вредных организмов. То есть, получить наивысшую отдачу от проведения защитных мероприятий!

Теория и практика - в единой связке!

|

|

Рассказывает Эмилия Пикушова, к. б. н., профессор кафедры фитопатологии, энтомологии и защиты растений Кубанского государственного аграрного университета (КубГАУ):

- Пестициды - это объективная реальность, которая сочетает понятия полезного и вредного: токсичность для вредных организмов и негативные воздействия на окружающую среду. Перед агрономом стоит трудная задача: максимально реализовать первое свойство пестицидов и свести к минимуму второе.

Основное требование, которое предъявляется к пестициду - это его токсичность для вредных организмов. Она связана с летальной дозой действующего вещества и нормой расхода препарата. К дальнейшему изучению и выпуску на рынок допускаются только те молекулы, которые соответствуют этим требованиям.

- Почему же часто агрономы сталкиваются с ситуациями, когда пестицид, как говорится, «не сработал»?

- Потому что применение пестицидов требует определенной теоретической подготовки. И не надо отрицать теорию, если чего-то в ней не понимаешь! Лучше поискать ответ и вспомнить известное выражение Михаила Ломоносова о том, что «теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории невозможна и пагубна».

В связи с этим расскажу о связи теории с практикой. При применении пестицидов необходимо соблюдать три условия: оно должно быть своевременным, оперативным и качественным.

И не случайно своевременное применение стоит на первом месте. Пестициды не «всесильны»: они токсичны только для чувствительной фазы или стадии развития вредоносного объекта. В свою очередь, в процессе эволюции вредные объекты приспособились выживать в стрессовых ситуациях за счет неоднородности популяции. То есть, присутствия на поле одновременно всех стадий. Если норма расхода рассчитана на основе летальной дозы для чувствительной стадии, то вредители, находящиеся в других стадиях развития, выживают. Более того, у них формируется резистентность к пестициду.

Так что следует помнить: у открыто живущих чешуекрылых и жесткокрылых вредителей чувствительной стадией являются личинки 1-3 возрастов. У вредителей с нежными покровами (тли, клопы слепняки, клещи) - личинки и взрослые особи. У фитопатогенных грибов - проросток споры и, очень редко, мицелий. У сорных растений - всходы.

Особенно сложно бороться со скрытно живущими вредителями (стеблевой мотылек, яблонная плодожорка и другие), когда необходимо уничтожить отродившихся из яиц личинок.

- Что лежит в основе эффективного применения пестицидов?

- Научно обоснованный прогноз развития вредных организмов в конкретных погодных условиях для каждой конкретной территории. Такой подход внедрен в садоводстве и виноградарстве. А в полеводстве работа строится по принципу «пришел, увидел, победил». Впрочем, победить удается не всегда! Яркий тому пример - ситуация с хлопковой совкой, которая сложилась на Кубани в 2019 году. Произошла супервспышка размножения этого вредителя, подсолнечник неоднократно опрыскивали инсектицидами, а эффективность была получена не везде. Оказалось, максимально подавить вредителя удалось в хозяйствах, где четко занимаются прогнозом.

- С патогенами - та же история?

- В борьбе с возбудителями болезней очень важна своевременность применения фунгицидов. В случае с озимой пшеницей необходимо учитывать запас инфекции, сохранение ее в зимний период, условия реализации весной и мониторинг развития в период вегетации. Все это - элементы долгосрочного и краткосрочного прогноза.

Когда его нет, мы слышим о превентивном применении фунгицидов. Но оно недопустимо. Дело в том, что прилетевшая спора патогена должна проростком попасть в клеточный сок, содержащий фунгицид. Именно так работают с паршой яблони и добиваются успеха!

Зато о важной роли своевременного применения гербицидов на сахарной свекле знают все, кто связан с этой культурой. А потому - многие добиваются хороших результатов в ее защите. В то время как на озимых культурах существует множество проблем, связанных с несвоевременным применением препаратов. Среди них - снижение эффективности химобработки, негативное действие на защищаемую культуру, увеличение засоренности полей и так далее.

- Каким вы видите выход из сложившейся ситуации?

- В основе прогнозов развития вредных организмов в первую очередь лежит знание биологии различных видов. Оптимизировать применение пестицидов и пролонгировать их пребывание на рынке поможет повышение грамотности консультантов и агрономов, работающих в этой области.

- Что еще надо знать и выполнять, чтобы повысить эффективность пестицидов?

- Второе требование - оперативность, и оно напрямую связано со своевременностью. Задача стоит непростая: провести опрыскивание в короткий срок от оптимального. Если этого не происходит, то, во-первых, снижается эффективность пестицидов в результате перехода чувствительной стадии или фазы развития в устойчивую. Во-вторых, оставшаяся часть популяции продолжает вредить, что снижает продуктивность культуры и ее качество. В-третьих, увеличивается вероятность негативного действия пестицидов на защищаемое растение. И, наконец, происходит формирование резистентности у выжившей части популяции.

- Что самое сложное в реализации данного условия?

- Оперативность в защите растений - это дорогостоящее мероприятие, ведь оно требует высокой энерговооруженности. Кроме того, необходима разработка четких планов очередности опрыскивания полей, что увеличивает затраты на горючее при переездах.

- Какие факторы нужно учитывать, к примеру, в защите озимой пшеницы от сорной растительности?

- Таких факторов несколько. Это состояние посева (оптимальный, изреженный, загущенный), фаза развития культуры, степень засоренности поля многолетними сорняками (по возможности необходимо подождать появления всходов осота и вьюнка), засоренность после предшествующих культур (в первую очередь, после люцерны, а по подсолнечнику - после всходов падалицы) и ряд других условий.

Выполнение всех параметров обеспечивает максимальное проявление токсичности гербицидов для сорных растений, но позволяет свести к минимуму негативное действие на защищаемую культуру.

- Эмилия Александровна, расскажите, какие критерии лежат в основе выбора действующих веществ, препаративных форм и способов применения препаратов.

- В первую очередь, необходимо вести постоянный мониторинг видового и количественного состава вредителей, болезней и сорной растительности. А он зависит от плодородия почвы, обеспечения элементами питания, устойчивости сорта или гибрида, предшественника и ряда других параметров. Владение конкретной ситуацией позволяет оптимизировать выбор действующего вещества с необходимым спектром действия, продолжительностью защитного действия, способом проникновения и передвижения в растении.

Наиболее важной и сложной является реализация последнего параметра, который связан с характеристикой препаративных форм. Проникновение и, особенно, передвижение молекул пестицида в растении - это очень сложный процесс. Чем больше молекула, тем труднее идет передвижение по флоэме, и тем меньше проявляется ее системное действие в листьях. Даже если при обработке семян молекула пестицида или частица препаративной формы попадает в ксилему и легко передвигается с восходящим потоком воды, ее дальнейшее передвижение в клетки флоэмы может быть затруднено.

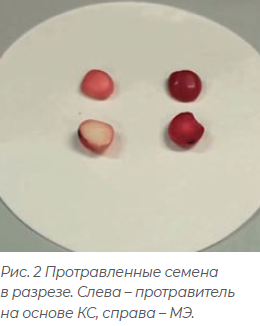

В решении этой проблемы важная роль принадлежит поиску инновационных препаративных форм. Они обеспечивают быстрое проникновение действующего вещества через плазмодесмы клеточных оболочек флоэмы (рис. 1, 2).

|

|

По словам Эмилии Пикушовой, в реализации токсичности пестицидов важную роль играет качество опрыскивания.

- Несмотря на наличие в хозяйствах современных опрыскивателей, данное направление все еще остается слабым звеном практикуемых технологий. И в большей степени это связано с непреодолимым разрывом практики с теорией. Качественное опрыскивание предусматривает учет размера капель, плотности покрытия обрабатываемой поверхности, времени обработки, давления в системе, скорости движения, скорости ветра, расхода рабочей жидкости и многое другое.

К примеру, объекты фунгицидной обработки, как правило, находятся в нижнем ярусе травостоя культуры. В то время как большинство вредителей повреждают молодые листья и генеративные органы. Ситуация осложняется, если в хозяйстве планируется комбинированное опрыскивание против вредителей и болезней! И здесь без теоретических знаний никак не обойтись.

Опрыскивание по правилам

Подробней о том, каким должно быть эффективное опрыскивание, нам рассказал Анатолий Лысов - к. т. н., заведующий лабораторией интегрированной защиты растений Всероссийского института защиты растений (ВИЗР).

|

- Известно, что биологическая и экономическая эффективность применения средств защиты растений зависит от множества факторов. Среди них: точность дозирования требуемой нормы внесения рабочей жидкости на гектар, равномерность распределения средств защиты растений на обрабатываемой поверхности, обеспечение необходимой густоты покрытия верхней и нижней сторон листовой поверхности обрабатываемых растений.

- Как влияет площадь обрабатываемой пашни на выбор опрыскивателя?

- Практический опыт эксплуатации опрыскивающей техники показывает: для небольших КФХ с общей площадью возделывания посевных культур до 1 000 гектаров целесообразно использовать навесные и прицепные штанговые опрыскиватели с объемом бака от 500 до 2000 литров. А для более крупных сельхозпроизводителей, имеющих посевные площади до 5000 гектаров, рекомендуется использовать опрыскивающую технику с объемом бака от 2500 до 4000 литров. Что касается крупных агрохолдингов, рационально использовать прицепные или самоходные опрыскиватели с объемом бака от 4000 до 10 000 литров.

- Перечислите технические аспекты, на которые нужно обратить внимание, чтобы соблюсти важный фактор успеха: равномерное внесение пестицидов?

- Для этого следует обращать внимание на конструкцию навески и длину секций штанги опрыскивателя. Кроме того, она должна иметь надежную систему стабилизации, которую может обеспечить рычажно-пружинная подвеска или параллелограмный механизм с гидравлическими или воздушными амортизаторами. Они обеспечивают горизонтальное расположение штанги при движении на неровных участках поля.

|

- Как правильно отрегулировать высоту установки штанги в зависимости от цели химобработки - будь то защита от сорняков, патогенов или вредителей?

- Если говорить о гербицидной обработке, регулировку высоты установки штанги производят от среднего размера верхушки сорных растений и до обреза сопла распылителя. Но при внесении инсектицидов и фунгицидов по вегетирующим растениям данный показатель уменьшают на 10 сантиметров: это позволяет обеспечить лучшее покрытие всего растения. Таким образом, регулировка высоты установки штанги на современных опрыскивателях варьирует в пределах от 0,45 до 2,2 м от поверхности земли.

- Как скорость движения опрыскивателя влияет на качество химобработки?

- Нужно помнить, что при снижении скорости норма препаратов внесения увеличивается, а при превышении - наоборот, снижается. То же самое происходит при движении опрыскивателя по пересеченной местности и под уклон.

При выборе рабочей скорости необходимо учитывать типоразмер установленного распылителя, микрорельеф и качество обработки почвы поля, метеоусловия, наличие водоохранных зон. При использовании разных типов распылителей максимально допустимая скорость тоже разная. Так, для стандартных щелевых и инжекторных распылителей предельная скорость составляет 18 км/ч, для дефлекторных распылителей - 16 км/ч.

- Но это - максимум! А какими должны быть оптимальные показатели?

- При использовании стандартных щелевых распылителей оптимальная скорость опрыскивания варьирует в пределах 6-8 км/ч. Инжекторных и дефлекторных - 8-10 км/ч. А при использовании вращающихся дисковых распылителей или вращающихся сетчатых барабанов - не более 10 км/ч. Только так можно обеспечить хорошее качество опрыскивания и свести к минимуму непроизводительные потери рабочей жидкости, которые происходят из-за сноса мелких капель.

Любители быстрой езды по полю должны понимать: при движении опрыскивателя на капли распыленной рабочей жидкости воздействует набегающий воздушный поток. При скорости 18 км/ч он составляет 5 м/с, а при скорости 36 км/ч - 10 м/с. Между прочим, это в два раза выше ограничений по ветровой нагрузке для инжекторных распылителей и распылителей с уменьшенным дрейфом мелких капель!

Ситуация усугубляется при высоких температурах воздуха и низкой относительной влажности воздуха. Из-за этого еще больше возрастают непроизводительные потери рабочей жидкости.

- Расскажите о таких важных показателях, как рабочее давление и нормы расхода рабочей жидкости.

- Начнем со стандартных щелевых распылителей. При работе с гербицидами лучше работать при давлении 2-2,5 бара, а при использовании инсектицидов и фунгицидов рекомендуется увеличить рабочее давление от 3 до 5 бар.

Что касается инжекторных щелевых распылителей, то оптимальное рабочее давление при внесении гербицидов составляет 2-2,5 бара, а инсектицидов и фунгицидов - 4-6 бар.

Оптимальной нормой расхода рабочей жидкости при внесении гербицидов и инсектицидов для большинства препаратов является 100-200 л/га. При внесении фунгицидов - 300-400 л/га. Многочисленные опыты ВИЗР показывают: если снизить гектарную норму внесения фунгицидов ниже 300 л/га, это приводит к снижению биологической эффективности защитных мероприятий.

- Какие типы распылителей существуют в настоящее время, и как выбрать то, что нужно в каждой конкретной ситуации?

- От правильного выбора распылителя во многом зависят биологическая эффективность и экологическая безопасность опрыскивания. В настоящее время для защиты растений используют щелевые, дефлекторные, центробежные распылители, а также распылители с рециркуляцией рабочей жидкости. В свою очередь, щелевые распылители по своему конструктивному исполнению делятся на стандартные, инжекторные, со сниженным дрейфом мелких капель, а также двухфакельные (с асимметричным факелом распыла). И этот список далеко неполон! Но у каждого типа распылителя есть свой набор функций.

- Как же разобраться в этих функциях и выбрать тот распылитель, который подходит под определенную культуру и препарат?

- Как я уже говорил, при внесении пестицидов наиболее широко используются щелевые распылители. Но стандартные типы формируют мелкую каплю, которая имеет ряд недостатков - в том числе, легко подвержена сносу. В свою очередь, крупные капли имеют более высокую скорость проникновения в растительный слой обрабатываемых культур. Именно такие капли формируют инжекторные щелевые распылители. Вообще, доля мелкой фракции капель при их использовании не превышает 0,4-0,6% от всего объема распыленной жидкости. Как результат - снижения уровня загрязнения окружающей среды в сравнении со стандартными щелевыми распылителями. Асимметричные щелевые распылители устанавливают на концах штанги опрыскивателя. Они служат для внесения гербицидов в садах и на виноградниках, а также для повышения качества и точности обработки краев поля. При обработке зерновых культур против болезней (в частности, корневых гнилей и фузариоза колоса), а также на картофеле против фитофтороза лучше использовать двухфакельные щелевые распылители. Они обеспечивают более эффективное проникновение капель в растительный слой по ярусам растений. Центробежные распылители с полым факелом распыла содержат в спектре распыла мелкие и очень мелкие капли. А потому используются на вентиляторных опрыскивателях для обработки многолетних насаждений инсектицидами, фунгицидами и акарицидами.

- Вы уже говорили, что погодные факторы сильно влияют на эффективность обработки. Так при каких показателях температуры, влажности воздуха и скорости ветра она будет максимально результативной?

- Опрыскивание необходимо проводить в утренние и вечерние часы при температуре воздуха от +12 до +25 С° и относительной влажности от 30 до 90%. Оптимальная скорость ветра должна составлять до 4 м/с опрыскивающей техникой, оснащенной стандартными щелевыми распылителями, и до 5 м/с - техникой, оснащенной инжекторными распылителями и распылителями с уменьшенным дрейфом мелких капель. Если опрыскивающая техника оснащена спутниковой системой навигации и системами параллельного вождения, то наиболее эффективным будет опрыскивание, проведенное ночью. Это особенно актуально при использовании самоходных опрыскивателей. Дело в том, что при обработке в ночные часы мы имеем стабильное состояние приземного слоя воздуха (инверсию). Оно способствует лучшему осаждению капель рабочей жидкости на обрабатываемую поверхность.

- А какие существуют запреты при проведении обработок?

- Нельзя проводить опрыскивание во время дождя и за три часа до возможного начала выпадения осадков. Наличие росы на листьях резко снижает удерживаемость капель на обрабатываемой поверхности. Исследования показали: в таких условиях капли размером 100 и более мкм попросту не удерживаются на листьях.

- Эмилия Александровна, Анатолий Константинович, спасибо вам за подробные ответы и ценные рекомендации!

Беседовала Яна Власова

«Betaren Agro» №4 (12)

28.04.2020 0Компания «Щёлково Агрохим» приняла участие во Всероссийском Дне поля 2025. Главное сельскохозяйственное мероприятие страны прошло в Волгоградской области, на территории КФХ «Чердынцев». В юбилейный год, когда наша страна отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, выбор региона выглядит особенно символично. Ведь именно здесь, на волгоградской земле, прошла битва, которая изменила историю и переломила ход Второй мировой войны.

Выставочная экспозиция и демонстрационные делянки развернулись на площади 70 га. Максимально эффектно на общем фоне выделялся стенд «Щёлково Агрохим». Компания продолжила собственный тренд, заданный на АгроФестивале BETAREN – 2025: визуальный ряд был оформлен в авиационной стилистике, а сотрудники компании выступали в роли бортпроводников. Посетителям подавали прохладительные напитки, закуски и полноценные обеды. В том числе, главными блюдами «авиаменю» стали жареные волгоградские карпы и узбекский плов: блюда, приготовленные лично генеральным директором «Щелково Агрохим», д. х. н., академиком РАН Салисом Каракотовым.

Несмотря на неиссякаемый поток гостей и плотный график переговоров, Салис Добаевич принял участие в наиболее значимых мероприятиях деловой программы, а также пообщался с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут. Совершая официальный обход выставки, глава ведомства задержалась на стенде «Щёлково Агрохим». Салис Каракотов показал ей семена озимой пшеницы, сои, подсолнечника, которые производит компания, и рассказал о её дальнейших планах. «Селекция «Щёлково Агрохим» представлена на демонстрационных участках Всероссийского Дня поля?», - поинтересовалась министр. «Разумеется, мы показываем здесь новые сорта и гибриды озимой пшеницы, сои и подсолнечника», – сообщил Салис Каракотов.

Развитие селекции и семеноводства стало одной из ключевых тем деловой программы Всероссийского Дня поля – 2025. О селекционном многообразии и раскрытии генетического потенциала современных сортов и гибридов шла речь на двух тематических круглых столах, участие в которых принял гендиректор «Щёлково Агрохим». В частности, он рассказал о новом орловском экотипе озимой пшеницы, который создала компания. К нему относятся сорта Ермоловка, Зюгановка, Сократ и Лазурная (переданы на Госсортоиспытания).

Отдельное внимание академик РАН уделил гороху. «Мировой спрос на него растёт, и наша компания это учитывает. Сейчас мы занимаемся селекцией гороха, а в 2027 году планируем открыть завод по его глубокой переработке», – сообщил Салис Каракотов.

Что касается сахарной свёклы, в селекционном плане она является самой сложной культурой. Но «Щёлково Агрохим» не боится трудностей: как результат, в 2024 году отечественные гибриды сахарной свёклы занимают 12,9% от общей площади. Ожидается, что к 2030 году данный показатель достигнет 75%, подчеркнул спикер.

Но вернёмся к реалиям сегодняшнего дня. Дмитрий Бутусов – врио председателя ФГБУ «Госсорткомиссия» – подчеркнул, что посевы, представленные в рамках Всероссийского Дня поля – 2025, обработаны препаратами «Щёлково Агрохим», и поблагодарил компанию за предоставленную продукцию.

Более детально о системе защиты рассказал Павел Чердынцев – глава КФХ, на базе которого проходила выставка. На кукурузе использовали гербицид КОРНЕГИ ПЛЮС, МД, фунгицид МИСТЕРИЯ, МЭ, инсектицид ЮНОНА, МЭ. Защиту подсолнечника от сорняков обеспечил новый гербицид БРАВУРА, КС. На сое гербицидная защита состояла из препаратов ГЕРМЕС, МД, ГЕЙЗЕР, ККР и КУПАЖ, ВДГ. Со своими задачами представленные системы защиты справились на отлично. В этом посетители выставки могли убедиться лично, ведь на протяжении двух дней специалисты «Щёлково Агрохим» проводили для них экскурсии по демонстрационным делянкам.

Кроме того, на стенде компании проходили лекции и мастер-классы «Знакомство с НАНОтехнологиями», разыгрывались уникальные настольные игры и умные гаджеты. Также на специально отведённой площадке был представлен современный беспилотник для внесения средств защиты растений. За десять минут автономного полета он способен обработать до 10 га посевов!

Но почему компания акцентировала внимание своих гостей на беспилотной авиационной системе (БАС)? Всё просто: потребность в применении дронов в сельском хозяйстве растёт. Об этом говорила министр сельского хозяйства Оксана Лут в рамках пленарного заседания на тему «Умное сельское хозяйство: цифровые инструменты развития». Она отметила, что БАС является частью автоматизированного процесса осмотра полей и внесения рабочих растворов. Так, на полях стратегического партнёра «Щёлково Агрохим» - ГК «Русагро» - беспилотники уже используют для сбора информации о состоянии посевов. По словам министра, внедрение этих технических средств позволит значительно снизить участие человека в этой работе.

Теме беспилотников в сельском хозяйстве был посвящён очередной круглый стол с участием Салиса Каракотова. Он выделил принципиальные преимуществ БАС, среди которых – возможность выполнения работ в ночное время суток, более качественное внесение препаратов, отсутствие механических повреждений сельскохозяйственных культур, а также снижение допустимых норм выброса загрязняющих веществ.

Кстати, «Щёлково Агрохим» - единственная из химических компаний России, которая исследует эффективность применения средств защиты растений путём внесения через БАС. Один из опытов был заложен в Краснодарском крае в 2024 году. Гербицидная обработка риса с помощью беспилотника позволила сохранить 6,3 ц/га, что привело к положительному экономическому эффекту. Важно: в ходе обработки использовали препарат РИЗОТТО, МД – первый гербицид, зарегистрированный для применения с использованием БАС! И вновь первопроходцем в новом направлении стала компания «Щёлково Агрохим».

На протяжении трёх дней работы выставки стенд «Щёлково Агрохим» был полон гостей. Среди них – первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам, член фракции «Единая Россия» Владимир Плотников, директор Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Министерства образования и науки Вугар Багиров, министр сельского хозяйства Оренбургской области Сергей Балыкин, министр сельского хозяйства Саратовской области Роман Ковальский, а также руководители

и главные агрономы сельхозпредприятий из разных регионов страны.