Сам не поешь, но солдата - накорми! Именно такая задача стояла перед сельским хозяйством в годы великой отечественной войны

Беспримерный подвиг всего советского народа стал залогом победы нашей страны во Второй мировой войне. За победу отдавали жизнь на фронтах, её ковали в тылу, падая от изнеможения у заводских станков. Её по зёрнышку собирали на изуродованных снарядами полях...

|

Перед сельским хозяйством в годы войны стояла исключительно трудная задача - обеспечение бесперебойного снабжения армии и тыла продовольствием, а промышленности - сельскохозяйственным сырьём.

Сам не поешь, но солдата - накорми!

Великая Отечественная война стала серьёзным испытанием силы духа советского народа. В особо сложном состоянии оказалось сельское хозяйство, прошедшее перед войной темповую коллективизацию.

В обстановке, когда вопрос стоял о жизни государства, советское крестьянство своим самоотверженным трудом делало, казалось, невозможное для обеспечения фронта и тыла. Это наглядно проявлялось не только в стремлении к выполнению государственных поставок, но и в охватившем колхозы и совхозы движении по оказанию дополнительной помощи стране. На собственные средства они строили танковые колонны и авиационные эскадрильи, сдавали в фонд обороны выделенное на колхозы продовольствие, помогали освобождённым районам.

Решение продовольственной и сырьевой проблем осложнялось тем, что в начале войны из хозяйственного оборота выпал ряд крупнейших сельскохозяйственных районов, захваченных врагом. Требовался и скорейший вывоз с угрожаемых территорий урожая, техники и скота, промышленных предприятий и граждан. В зоне временной оккупации до войны проживало около 40% всего населения страны, 2/3 которого составляли жители села. Там же находились 47% посевных площадей, 38% общей численности крупного рогатого скота и 60% всего поголовья свиней; производилось 38% довоенной валовой продукции зерна и 84% - сахара. Захватчики разорили и разграбили более 40% довоенного количества колхозов, МТС и свыше 45% совхозов, захватили и частично угнали в Германию 7 млн лошадей, 17 млн голов крупного рогатого скота, 20 млн свиней, 27 млн овец и коз, 110 млн голов домашней птицы.

Большие экономические задачи труженикам советской деревни пришлось решать в исключительно сложных условиях. Значительная часть оставшейся материально-технической базы колхозов, совхозов и МТС (более 40% тракторов, около 80% автомашин и лошадей) и трудовых ресурсов сельского хозяйства была мобилизована в армию, на строительство оборонительных сооружений, в военную промышленность и на транспорт.

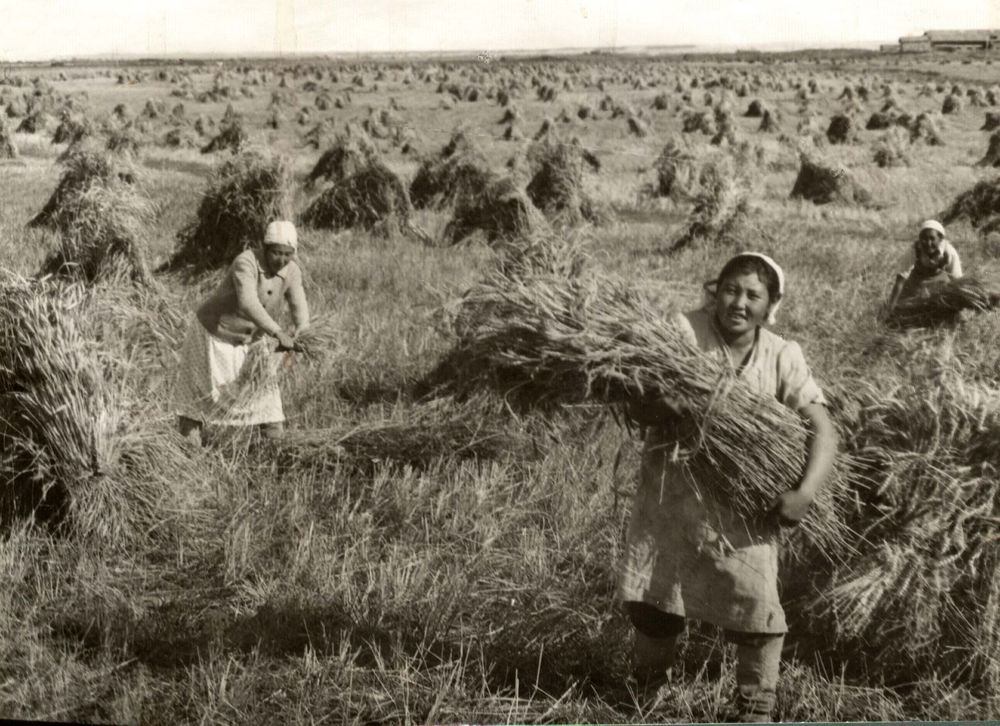

Крестьянство сыграло особую роль в пополнении состава действующей армии. В предвоенные годы в СССР доля сельского населения составляла 67%, специалисты сельского хозяйства, в отличие от рабочих и служащих военной промышленности, не имели брони и были призваны на фронт. Количество прямых выходцев из деревни в личном составе Красной армии, по имеющимся подсчётам, приближалось к 80%. Всего за годы войны в армию и промышленность ушли до 13,5 млн колхозников (38%), к концу 1941 г.

количество трудоспособных в деревне сократилось больше, чем наполовину по сравнению с 1940 г. Вся тяжесть нелёгкого крестьянского труда легла на женские плечи, именно женщины и подростки стали главной производительной силой в колхозах, совхозах и МТС. К 1944 г. на долю женщин приходилось 80% общей численности трудоспособных колхозников.

1941

Мобилизованы все резервы. Убрать урожай нужно в максимально сжатые сроки, а в прифронтовых районах - под обстрелом и бомбёжками вражеской авиации. Несмотря на огромные трудности, уборочную в 1941 г. провели в сжатые сроки. Простейшими машинами, на лошадях, волах, коровах и ручным трудом (косами и серпами) было убрано 2/3 колосовых. Благодаря массовому героизму тружеников полей удалось спасти большую часть урожая 1941 г. во многих областях и районах, которым угрожало вторжение врага. В шести районах Украинской ССР на 15 июля 1941 г. были убраны зерновые с 959 тыс. га (против 415,3 тыс. га на это же число в 1940 г.). По неполным данным, только за август и 23 дня сентября 1941 г. с Украины вывезли 12,5 млн ц зерна и других сельскохозяйственных продуктов. Благодаря этому удалось полностью обеспечить продовольствием войска Юго- Западного и Южного фронтов.

Труженики сельского хозяйства восточных районов в 1941 г. увеличили посевные площади под озимые на 1 млн 350 тыс. га. Были расширены посевы зерновых культур в районах хлопководства: Узбекистане, Туркмении, Таджикистане, Киргизии и Азербайджане.

|

Когда сельхозработы заканчивались и наступала зима, колхозники занимались заготовкой топлива для электростанций: на морозе пилили дрова и выкапывали мёрзлый торф; их привлекали к строительству оборонительных сооружений, дорог, восстановлению разрушенных бомбёжками предприятий, расчистке аэродромов. Так, только зимой 1941-1942 гг. почти четверть миллиона жителей Ярославской области, из которых не менее 3/4 крестьян, была отмобилизована на строительство оборонительных рубежей. При 35-градусном морозе от Рыбинского моря до границ Горьковской и Ивановской областей на протяжении 1900 км крестьянами (преимущественно женщинами) за короткий срок с помощью лишь колхозных подвод и лопат было возведено несколько сотен земляных сооружений: пулемётные доты, огневые точки, противотанковые рвы, надолбы, окопы.

1942

Первая военная весна: потери, понесённые сельским хозяйством, значительны, практически отсутствует материально-техническое снабжение, остро ощущается нехватка рабочей силы. Но вопреки всему весенний сев в 1942 г. проведён в более сжатые сроки по сравнению с предыдущим годом. В 1942 г. колхозники восточных районов расширили посевные площади с 72,7 млн га в 1940 г. до 77,7 млн га, в том числе под зерновыми культурами - с 57,6 до 60,4 млн га, техническими - с 4,9 до 5,1 млн га, овоще-бахчевыми и картофелем - с 3,4 до 4,2 млн га, кормовыми - с 6,8 до 8 млн га.

Заметный рост посевных площадей был достигнут также в центральных и северо-восточных районах СССР: в Ярославской, Ивановской, Горьковской, Кировской, Пермской областях и Коми АССР. А в районах Дальнего Востока, Восточной и Западной Сибири, где имелись большие запасы свободных и удобных для распашки земель, они увеличились в несравненно больших размерах.

В первые годы войны, помимо сокращения трудоспособного населения, в колхозы тыловых районов резко уменьшилось поступление тракторов и другой сельскохозяйственной техники. В 1940 г. в МТС было завезено 18 тыс. тракторов, а в 1942 г. - лишь 400; поставка автомашин, комбайнов, молотилок, сеялок совсем прекратилась. И если в 1941 г. в колхозах тыловых районов конными машинами и вручную было убрано 2/3 колосовых, то в 1942 г. - уже до 4/5. Страна могла рассчитывать только на свои силы, никакой помощи от союзников так и не поступало.

Уборку зерновых сумели завершить к 1 октября 1942 г. Валовой сбор зерновых составил всего 29,7 млн т против 95,5 млн т в 1940 г., значительно уменьшился сбор хлопка-сырца, сахарной свёклы, подсолнечника, картофеля. Поголовье крупного рогатого скота в 1942 г. сократилось в 2,1 раза, лошадей - в 2,6, свиней - в 4,6.

1943

1943 год стал самым тяжёлым для сельского хозяйства страны. Хотя часть временно оккупированной врагом территории уже освобождена, о каком-либо улучшении продовольственного баланса страны за её счёт не может быть и речи. А большинство районов Поволжья, Южного Урала, Западного Казахстана, Северного Кавказа и Сибири летом 1943 г. постигла сильная засуха.

|

Осенью 1942 г. посевные площади озимых культур под урожай 1943 г. были увеличены по сравнению с 1942 г. на 3,8 млн га. Весенние полевые работы проходили с огромными трудностями: значительно возросла нагрузка на каждого трудоспособного и тягловую единицу. Трудовой героизм был повседневным явлением на колхозных и совхозных полях, где остались лишь полуголодные старики, женщины и дети, работавшие на износ... Из-за острого недостатка сельскохозяйственных машин приходилось ещё больше использовать на пахотных работах людскую тягловую силу и коров. В областях РСФСР живым тяглом и коровами было выполнено 71,7% весенней вспашки, а в Казахстане - 65%, что привело к затяжке сева и отрицательно сказалось на урожайности.

Из-за засухи и снижения уровня агротехники урожай оказался крайне низким: по тыловым колхозам - всего 3,9 ц зерна с 1 га. Валовая продукция сельского хозяйства в целом по стране составила 37% уровня 1940 г., в тыловых районах - 63%. Неблагополучно обстояло дело и с техническими культурами. На урожайность свёклы и хлопка особенно повлияло прекращение поставок минеральных удобрений и химикатов. Так, в 1943 г. было собрано 726 тыс. т хлопка-сырца - почти в 2 раза меньше, чем в 1942 г. Валовой сбор зерновых культур в 1943 г. составил 29,3 млн т (остался на уровне 1942 г.). В то же время немного увеличилось производство подсолнечника, картофеля, молока.

На помощь деревне приходили горожане: летом 1943 г. на полях трудились 2,7 млн жителей городов. Сельское хозяйство обеспечивало Советскую армию и население продовольствием, а промышленность - сырьём практически без серьёзных перебоев.

1944

К 1944 г. сельское хозяйство страны начало выходить из тяжёлого положения, сложившегося к середине войны. Битва за урожай шла в невероятно трудных условиях, но 1944 г. стал переломным. Был значительно превышен урожай 1943 года: страна получила 49,1 млн т зерна, 1,1 млн т хлопка-сырца, 54,9 млн т картофеля. Сбор сахарной свёклы возрос в 3 раза, хлопка-сырца - в 1,5 раза.

В 1944 г. посевные площади страны прибавили почти 16 млн га, валовая продукция сельского хозяйства достигла 54% довоенного уровня. Повышение урожайности на 15% по сравнению с 1943 г. позволило увеличить поставки зерна государству. Колхозники отдавали фронту всё: в 1944-1945 гг., помимо установленных планом объёмов, они сдали государству больше половины своей части продукции.

|

|

Ведущее место в производстве и поставках продовольствия и сельскохозяйственного сырья занимали Сибирь и центральные районы, важную роль в снабжении армии и промышленных центров играла Казахская ССР. Неоценимую помощь в организации аграрного производства и распространении передового опыта оказывали эвакуированные работники сельского хозяйства. Они пополнили ряды трактористов, механиков, а также счетоводов, бухгалтеров и работников других профессий. Передовики сельского хозяйства, особенно с Украины, сыграли особую роль в процессе перевода колхозов на военные рельсы, их опыт очень пригодился для распространения в восточных областях СССР культуры сахарной свёклы, которая здесь высевалась впервые.

На завершающем этапе Великой Отечественной войны сельское хозяйство страны обслуживали уже пять тракторных заводов: восстановленные Сталинградский и Харьковский, новые Алтайский, Липецкий и Владимирский тракторные заводы, а также Красноярский завод комбайнов. В 1944-1945 гг. сельское хозяйство получило около 20 тыс. тракторов (в пересчёте на 15-сильные), больше стало поступать сеялок, косилок, молотилок.

К осени 1944 г. из тыловых областей в пострадавшие районы поступило 22 тыс. тракторов, 12 тыс. плугов, 1,5 тыс. комбайнов и более 600 автомашин. Уже во втором полугодии 1943 г. освобождённые территории дали стране 16% довоенной сельскохозяйственной продукции, а в 1944 г. - более 50% общегосударственных заготовок зерна, свыше 75% сахарной свёклы, 25% скота и птицы, около 33% молочных продуктов.

Однако колхозы по-прежнему остро нуждались в рабочей силе, особенно во время сева и уборки урожая. На 1 января 1945 г. в колхозах страны, включая и освобождённые районы, имелось 22 млн трудоспособных - почти на 14 млн (на 38%) меньше, чем в начале 1941 г. Поэтому в периоды посевных и уборочных работ город продолжал посылать в деревню рабочих, служащих, учащихся. В 1944 г. к уборочным работам было привлечено 3,3 млн человек, больше половины из которых составляли школьники.

1945

Победоносное окончание войны открыло новый этап в жизни советской страны: от решения военных задач предстояло перейти к мирному созидательному труду, залечиванию тяжелейших ран, нанесённых войной.

|

|

Союзники предложили помощь, но в виде кабальных кредитов и с условием установления рыночной экономики. СССР от такой помощи отказался. 18 марта 1946 года был подписан закон «О пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950 годы», призванный в кратчайшие сроки обеспечить восстановление разрушенной войной экономики. Восстановление сельского хозяйства стало одной из его важнейших задач. Ущерб, причинённый немецко-фашистскими оккупантами только колхозам, составлял 181 млрд руб. По размерам посевных площадей страна оказалась на уровне 1913 г., валовая продукция сельского хозяйства в 1945 г. составила 60% от уровня 1940 г. Расходы на сельское хозяйство в годы четвёртой пятилетки были почти в 4 раза меньше, чем на промышленность, но и в этих тяжелейших условиях колхозы, совхозы и МТС в основном были восстановлены. К 1946 г. 3/4 посевных площадей оккупированных районов были приведены в рабочее состояние.

Betaren Agro № 5, 2020

09.05.2020 0Каждый владелец приусадебного участка может обнаружить красноватые вздутия неправильной формы на листьях такой полезной красной смородины или липкий чёрный налёт на листьях любимых роз, а ещё клейкий сахаристый налёт на листьях долгожданных огурцов.

В любом из этих случаев неприятные явления возникли из-за деятельности коварного и опасного вредителя – тли.

Эти насекомые глазу едва заметны – крошечные, полупрозрачные, но они на редкость прожорливы и всеядны. Тля селится практически на всех растениях, чтобы тянуть из них соки для собственного роста и развития. Растения теряют листья, плохо плодоносят, могут даже погибнуть. Тем более что тля является распространителем порядка 100 разновидностей фитопатогенных вирусов, а проколы, оставленные вредителями в листьях и в мягких частях стеблей, становятся воротами для различных инфекций.

Никто не пожелает своим плодовым, ягодным и цветочным культурам быть атакованными зловредной тлёй. Не для её питания мы холим и лелеем свои сады, ягодники и цветники.

Чтобы тля не вмешалась в наши заботы о богатом урожае, её появление лучше предупредить. Вы знаете, как быстро она размножается? За сезон может дать до 16 (!) новых поколений. Взрослая особь, готовая к продолжению рода, из личинки вырастает за пару недель. В общем, не успеешь оглянуться, а на растениях тля сидит уже колониями и творит своё чёрное дело, в первую очередь уничтожая молодые саженцы или прирост.

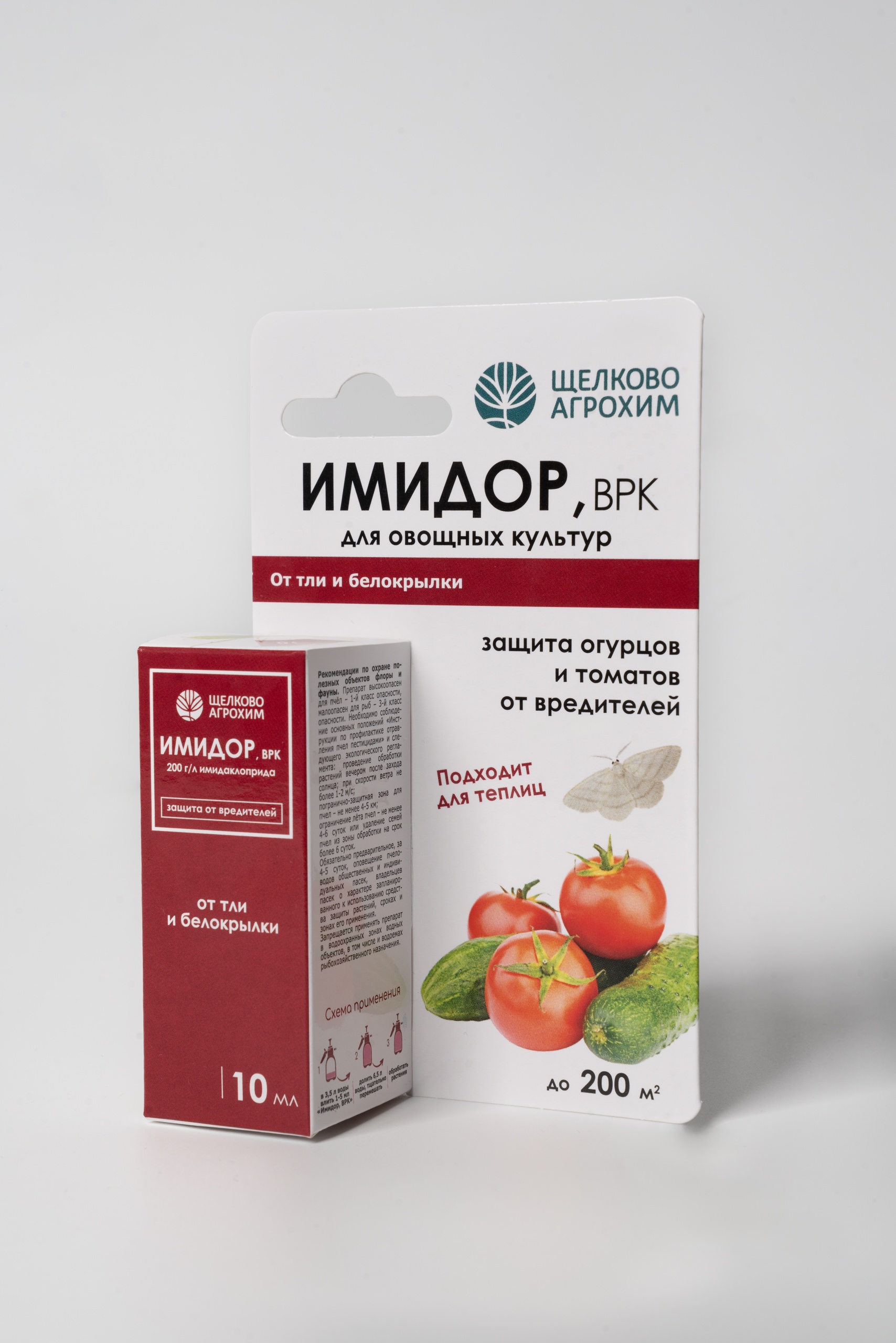

После обработки ИМИДОР, ВРК о тле можно забыть как минимум на две недели

Отличная профилактика от массового размножения тли и других вредителей – использование препарата «Щёлково Агрохим» ИМИДОР, ВРК.

ИМИДОР, ВРК – это инсектицид системно-контактного действия для борьбы с широким спектром вредителей: тля, белокрылка, цикадки, трипсы, колорадский жук. Действующее вещество препарата – имидаклоприд подавляет передачу сигналов через нервную систему вредителей: они перестают двигаться и питаться. Гибель наступает в течение суток. После обработки о тле можно забыть как минимум на две недели.

Не простой, а золотой

Однако название ещё одного пестицида «Щёлково Агрохим» – МУРАГОН – средства, защищающего от муравьёв, не случайно вынесено в подзаголовок этой публикации. Важно знать, что, борясь с тлёй, нужно одновременно бороться и с муравьями. А всё потому, что муравьи – распространители тли.

Эти два разных вида насекомых связывают «сладкие» взаимоотношения. В процессе жизнедеятельности тля выделяет сладкую жидкость – падь. Муравьи ей очень рады. Падь для муравьёв – важнейший источник высококалорийной углеводной пищи.

Для того чтобы всегда иметь падь для пропитания, муравьи всячески заботятся о тле. Они оберегают скопления тлей от златоглазок, божьих коровок и прочих насекомых — врагов тли. Муравьи в своих челюстях перетаскивают тлю в лучшие условия для её пропитания. Для тлей, живущих и питающихся на корнях растений, муравьи роют ходы и даже способны строить охраняемые укрытия.

МУРАГОН – это готовая к применению приманка в виде гранул

И с таким нежным отношением к врагу наших растений – тле муравей с сам становится нашим врагом. Действовать против него рекомендуем препаратом МУРАГОН.

МУРАГОН – это готовая к применению приманка в виде гранул. В организме муравьёв средство воздействует на их нервную систему, вызывая паралич, от которого насекомые «отбрасывают лапки». А для окружающей среды препарат абсолютно безвреден. Попав в почву, пестицид за несколько недель распадается на безвредные соединения.

За свои уникальные защитные свойства и применение без последствий для природы на международной выставке «ЦветыЭкспо 2023» МУРАГОН получил золотую медаль в номинации «Лучшее качество продукции».

ИМИДОР, ВРК + МУРАГОН – оптимальное сочетание против симбиоза опасных вредителей: тли и муравьёв

«Щёлково Агрохим» создаёт и предлагает продукцию самого высокого качества, гарантирующую лучший результат. ИМИДОР, ВРК + МУРАГОН – оптимальное сочетание против симбиоза опасных вредителей: тли и муравьёв.