21.03.2018: Всероссийское агросовещание: о задачах и перспективах развития отрасли растениеводства в текущем году.

Петр Чекмарев,

директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ:

- Минувший год, несмотря на сложности, был для аграриев России плодородным, и нам есть, чем гордиться: произведено продукции растениеводства на 3 трлн руб. Россия занимает первое место в мире по производству таких культур, как сахарная свекла, ячмень, овес, гречиха, однако по возделыванию зерна наша страна отстает от многих ведущих стран, несмотря на то, что по наличию пашни находится на четвертом месте: после Индии, США, Китая. России требуется 80 млн тонн зерна для потребностей страны плюс переходящий запас, остальное идет на мировой рынок, сегодня экспорт составляет 45 млн тонн.

Качество зерна остается на уровне прошлого года, безусловно, оно было бы лучше, если бы не подвели погодные условия.

О ценах, которые нас не радуют, поскольку находятся на уровне 2014 года. Перед нами поставлена задача в перспективе получать ежегодно 150 млн тонн зерна, и мы должны к этому рубежу стремиться, поэтому нужно не снижать планку, чтобы удержаться в лидерах.

Заложена хорошая база для производства зерновых культур в новом году: озимые посеяны на площади 17 млн 360 тыс. гектаров, что чуть меньше, чем в 2017-м, но, по оценкам экспертов, состояние посевов лучше.

Соя и рапс - стратегические культуры

- В 2018 году посевные площади под сою и рапс увеличатся на 9 % по сравнению с прошлым годом, до 3,9 млн гектаров, что составляет 1/20 часть всех посевных земель в России: площади под рапсом будут доведены до 1,2 млн га, сои - до 2,7 млн га.

В 2017 году аграрии собрали рекордное количество маслосемян сои - 3,6 млн тонн (против 3,1 млн тонн в 2016 году), аналогичная ситуация с рапсом, производство которого увеличилось на 50 % - до 1,5 млн тонн в 2017 году против 999 тысяч тонн в 2016 г.

Основное производство сои сосредоточено в регионах Дальнего Востока, больше всего ее возделывается в Амурской области - на 964,7 тыс. га, на втором месте по размеру посевных площадей - Приморский край - 290,2 тыс. га, затем - Белгородская область - 211,2 тыс. га.

Значительная часть площадей рапса приходится на регионы Сибири (30 %), и столько же - на Центральную Россию. Высокий урожай рапса был собран в Ставропольском крае - 122,3 тыс. тонн, чуть меньше в Тульской, Омской, Кемеровской и Новосибирской областях.

Увеличение производства сои и рапса на сегодня является важной стратегической задачей, поэтому необходимо расширять площади под этими масличными культурами. Выработанное из них масло востребовано не только на внутреннем, но и на внешнем рынках. В минувшем году картину по масличным культурам испортил подсолнечник - не хватило комбайнов, подвела погода: около 1 млн 400 тыс. га остались не убраны, недополучено 15 млн тонн маслосемян. В нынешнем полевом сезоне под масличными культурами планируется занять не менее 17 млн га, некоторые регионы увеличили посевные площади, но, к сожалению, есть и такие, которые их сократили.

Между тем, спрос на рапс, например, неограничен ни в России, ни во всем мире. На агросовещаниях, которые пройдут в российских регионах, должна быть названа причина, по которой сокращены посевные площади под масличными культурами: пока не поздно, их надо восстановить.

О «втором хлебе»

- Площади под картофелем у населения уменьшились на 624 тыс. га. Конечно, картофеля в стране достаточно, но, тем не менее, хотелось бы, чтобы сельхозпроизводители не снижали площади. Если есть возможность, лучше их увеличить. Иначе «второй хлеб» нам придется завозить.

Требуются новые теплицы

Наметилась хорошая тенденция - очень активно стали строиться консервные заводы, заводы по переработке томатов на пасту, к примеру, в Астрахани, Волгограде построены современные предприятия.

На прилавках появилось много российских тепличных овощей, а до необходимого уровня, то есть до полного удовлетворения потребностей россиян, нам нужно производить 800 тыс. тонн. В 2017 году было построено 251 га современных теплиц, в нынешнем году мы должны построить новых теплиц более чем на 400 га: задел есть, кредиты получены, практически выделено уже 13 млрд рублей только субсидий в фонд компенсации части затрат.

Садоводству - самое пристальное внимание

Огромные

средства вложены в сады - за пять лет почти 9 млрд рублей на закладку многолетних

насаждений, что дало серьезный положительный результат, и дальше эта тенденция

должна сохраняться. Прогнозируем увеличение производства плодовой продукции до

3 млн 400 тыс. тонн, к чему есть все предпосылки. Цены для реализации плодовой

продукции складываются благоприятно, в будущем, надеемся, они стабилизируются,

и российские садоводы неплохо заработают. Агрохимслужбами создан реестр

многолетних насаждений, мониторинг садов будет продолжаться.

У России будет свой хлопок

В нынешнем году в России появится новая культура: для начала в Астраханской и Волгоградской областях будут отведены под хлопчатник 1000 гектаров: это вызвано тем, что мы скоро не будем получать сырье из государств Центральной Азии, так как там активно ведется строительство перерабатывающих комбинатов. При восстановлении имеющихся и строительстве новых мелиоративных систем максимальная площадь возделывания хлопчатника может достичь более 220 тысяч гектаров: в Астраханской области (47,44 тыс. га), в Волгоградской (10 тыс. га), Ставропольском крае (120 тыс. га), в Калмыкии (34,1 тыс. га), Крыму (10 тыс. га). В минувшем году переработано почти 64,5 тысяч тонн хлопка-сырца, в 2018-м - намечено довести переработку до 68 200 тонн, в 2019-м - более чем 71 000 тонн. В настоящее время отрабатываются вопросы агротехнологии выращивания этой культуры в российских условиях, будем настойчиво совершенствовать их для того, чтобы обеспечить Россию ценным техническим сырьем.

Российские семена не уступают

- Мы высеваем семена на 240 млрд рублей. Вопрос в том, какие это семена? В 2017 году доля импортных семян сахарной свеклы составила 98,8 %, подсолнечника - 59,4 %, кукурузы -51,2 %, рапса озимого - 46,1 %, гороха - 36,8 %. Больше всего отечественных сортов было закуплено по таким культурам, как соя -52,8 %, горох -51,5 %, кукуруза - 46,1 %. Приоритетными должны быть отечественные конкурентно-способные семена и посадочный материал. Если российские семена стоят 60 тыс. руб./т, то импортные - 350-400 тыс. руб./т. Вот где заложена экономия для наших сельхозпроизводителей. Российские сорта по урожайности не уступают импортным, в области селекции у нас идет значительный прогресс: только на создание селекционно-семеноводческих центров в России за последние два года направлено почти 300 млн рублей, уже построено 15 таких центров.

С карантинными объектами бороться беспощадно

- В условиях, когда мы активно занимаемся экспортом сельхозпродуктов, актуальной становится борьба с карантинными объектами. К сожалению, они распространены более чем на 20 млн га, и с ними нужно очень серьезно бороться. Во многих российских регионах вместо посевов как лес растет борщевик. Этот особо опасный сорняк мы вырастили, мы его должны и уничтожить.

Другой карантинный объект, который отмечен на территории России, - мраморный клоп, от которого пока нет способов защиты. Родиной мраморного клопа являются страны Юго-Восточной Азии, включая Китай, Японию, страны Корейского полуострова, Тайвань и Вьетнам... В минувшем сезоне мраморный клоп уничтожил в Абхазии 50 % урожая, далее проник на юг России, стал активно проявляться на Северном Кавказе. Вредитель развивается стремительно, питается более чем 100 видами растений 49 семейств.

По данным Россельхозцентра, в 2017 году саранча распространилась почти на 2 млн гектаров посевов. Больше всего вредителей обнаружено в Сибирском и Северо-Кавказском федеральных округах. В этом году угроза сохраняется: около 1 млн гектаров, на которых замечен этот вредитель, обнаружено в Волгоградской и Астраханской областях, в ряде других южных регионов. Нужно учесть, что весь мир приедет к нам на ЧМ-2018, а футбольные поля зеленые, что очень привлекает саранчу... Необходимо обеспечить высочайшую культуру полей и земледелия в целом, чтобы поставить мощный заслон саранче, чтобы она ни в коем случае не проникла на футбольные поля.

Нет - фальсификату!

- Большую роль в сохранении урожая играют средства защиты растений: если их не применять, то мы можем потерять до 50 % урожая. ХСЗР сегодня, как российских, так и импортных, вполне достаточно, вопрос только в их качестве. В 2017 году Минсельхоз РФ приступил к выявлению фальсифицированных и малоэффективных СЗР на российском рынке, а в нынешнем году начатая серьезная работа будет продолжена: намечены жесткие меры, вплоть до приостановки регистрации препаратов недобросовестных компаний.

Прибавка 50 % урожая

- Грамотное применение удобрений позволяет добиться внушительной прибавки урожая: до 50 процентов, кроме того, оно дает возможность обеспечивать стабильный урожай и не зависеть от погоды.

За последние четыре года объем внесения удобрений в России увеличился на 33 %, но этого все равно недостаточно, по данным Министерства сельского хозяйства РФ, в 2017 году произведено 22,3 млн тонн минеральных удобрений, при этом лишь 3,2 млн т из них - на внутреннее потребление. В 2018-м прогнозируется рост производства, но в России в целом будет использовано всего лишь 14 %, т. е. 40 % площадей по-прежнему будут засеваться без удобрений. Хотя цены на них в этом году стабильны или даже чуть ниже прошлогодних, за что благодарность российским производителям удобрений

«Аргумент защиты»

Наша справка

В Доктрину внесут изменения

В Доктрину продовольственной безопасности России будут внесены изменения. Министерство сельского хозяйства подготовило соответствующий проект указа президента России, который будет внесен в правительство в начале 2018 года.

Определены следующие нормы обеспеченности на внутреннем рынке российскими продуктами: овощи - 90 %, ягоды и фрукты - 70 %, сахар и масло растительное - 90 %, рыба и продукция из нее - 85 %.

Одной из причин необходимости внесения поправок в Доктрину стала реализация курса по импортозамещению, а также вероятность введения санкций со стороны западных стран, что может угрожать продовольственной безопасности страны.

Половина из обновленных норм на сегодняшний день уже достигнута: овощи отечественного происхождения составляют 96,2 % на отечественном рынке, обеспеченность сахаром и растительным маслом также находятся на должном уровне.

Аграриям предстоит поработать над увеличением доли производимых ягод и фруктов, обеспеченность которыми в 2017 году была на уровне 36 %. Также отечественная рыбоводческая отрасль на сегодняшний день обеспечивает внутренний рынок на 80 % против установленных 85 %.

Ожидается, что господдержка будет увеличена в тех сельскохозяйственных сферах, где требуется повышение производства продукции в соответствии с новыми нормативами.

При увеличении производства произойдет закономерное уменьшение зависимости от импорта и рост конкуренции между отечественными производителями. В результате этого темпы роста цен на продукты питания должны заметно снизиться.

Только факты

В 2018 году будет дополнительно выделено сельскохозяйственной отрасли 20 млрд руб., из которых 11,3 млрд руб. будут направлены на погектарную поддержку. Такая же сумма запланирована и на 2019-2020 годы.

Текущий средний уровень внесения удобрений в России составляет 51 кг/га, что значительно ниже, чем в большинстве развитых и развивающихся стран. Так, например, в Китае этот показатель составляет 440 кг/га, Бельгии - 276 кг/га, Германии - 199 кг/га, США - 134 кг/га. По сравнению со среднемировым показателем (около 100 кг/га) Россия уступает в два раза. Для достижения высоких показателей российским сельхозпредприятиям необходимо увеличить суммарный годовой объем закупок удобрений в 2,5-3 раза.

Согласно оценке Всероссийского НИИ агрохимии, при внесении удобрений менее 20 кг д. в. на гектар урожай зерна составляет 77 млн тонн на посевной площади в 45 млн га (по Росстату, в 2017 году в России зерновые заняли 45,4 млн га). При увеличении объема вносимых удобрений до 100 кг/га урожай повышается до 113 млн т, при 150 кг/га - до 144 млн т, при 200 кг/га - до 185 млн т. При этом необходимо учитывать такой фактор, как возвращение элементов питания в биологический круговорот.

В частности, если экспортируется 30 млн т зерна, то безвозвратно вывозится из страны более 750 тыс. т азота. Если приплюсовать фосфор и калий, то эта цифра становится еще больше. В период с 1991 по 2015 год в земледелии вынос азота в 2,2 раза превысил его поступление в почву, фосфора - в 1,5 раза, калия - в 3,8 раза.

21.03.2018 0Каждый владелец приусадебного участка может обнаружить красноватые вздутия неправильной формы на листьях такой полезной красной смородины или липкий чёрный налёт на листьях любимых роз, а ещё клейкий сахаристый налёт на листьях долгожданных огурцов.

В любом из этих случаев неприятные явления возникли из-за деятельности коварного и опасного вредителя – тли.

Эти насекомые глазу едва заметны – крошечные, полупрозрачные, но они на редкость прожорливы и всеядны. Тля селится практически на всех растениях, чтобы тянуть из них соки для собственного роста и развития. Растения теряют листья, плохо плодоносят, могут даже погибнуть. Тем более что тля является распространителем порядка 100 разновидностей фитопатогенных вирусов, а проколы, оставленные вредителями в листьях и в мягких частях стеблей, становятся воротами для различных инфекций.

Никто не пожелает своим плодовым, ягодным и цветочным культурам быть атакованными зловредной тлёй. Не для её питания мы холим и лелеем свои сады, ягодники и цветники.

Чтобы тля не вмешалась в наши заботы о богатом урожае, её появление лучше предупредить. Вы знаете, как быстро она размножается? За сезон может дать до 16 (!) новых поколений. Взрослая особь, готовая к продолжению рода, из личинки вырастает за пару недель. В общем, не успеешь оглянуться, а на растениях тля сидит уже колониями и творит своё чёрное дело, в первую очередь уничтожая молодые саженцы или прирост.

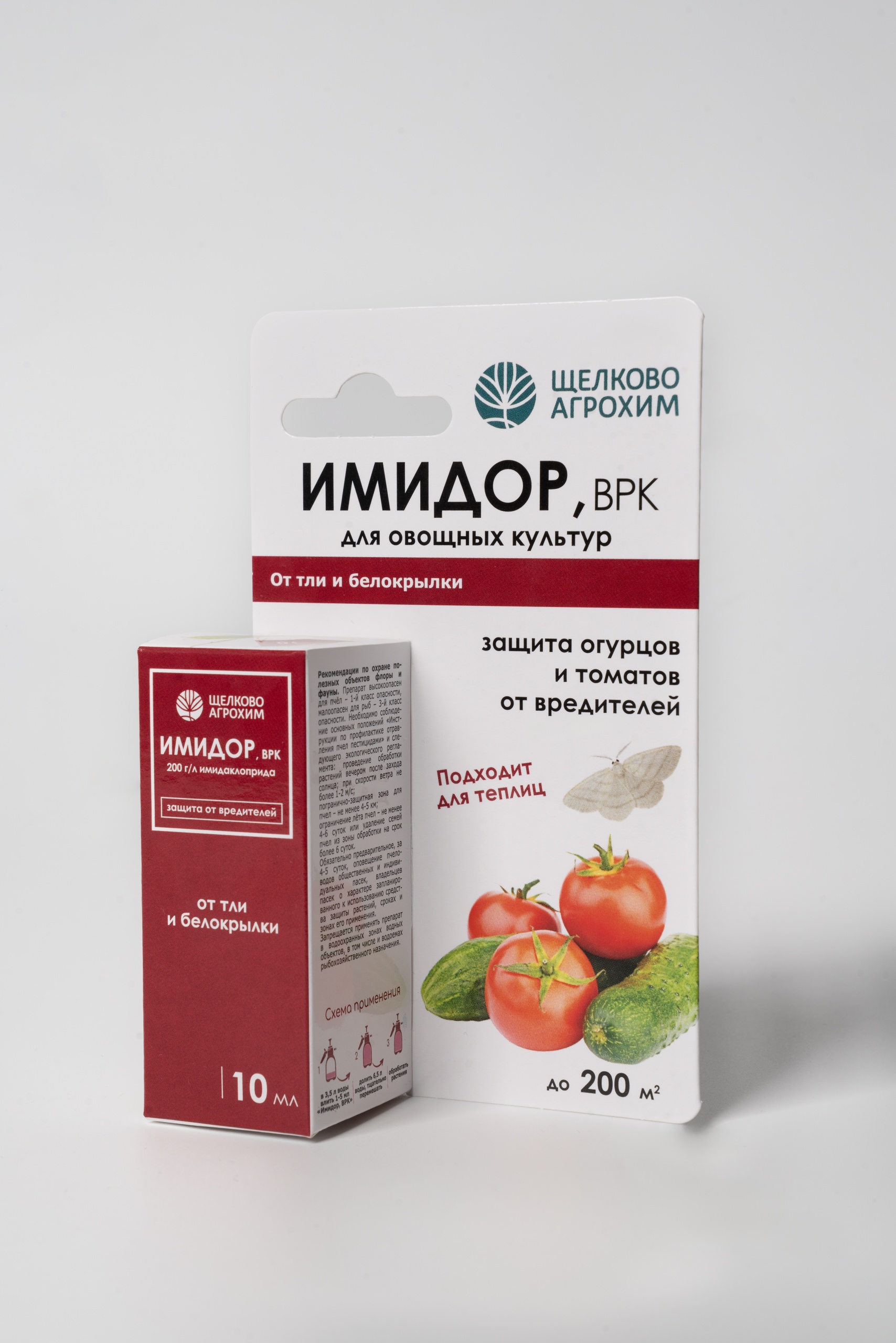

После обработки ИМИДОР, ВРК о тле можно забыть как минимум на две недели

Отличная профилактика от массового размножения тли и других вредителей – использование препарата «Щёлково Агрохим» ИМИДОР, ВРК.

ИМИДОР, ВРК – это инсектицид системно-контактного действия для борьбы с широким спектром вредителей: тля, белокрылка, цикадки, трипсы, колорадский жук. Действующее вещество препарата – имидаклоприд подавляет передачу сигналов через нервную систему вредителей: они перестают двигаться и питаться. Гибель наступает в течение суток. После обработки о тле можно забыть как минимум на две недели.

Не простой, а золотой

Однако название ещё одного пестицида «Щёлково Агрохим» – МУРАГОН – средства, защищающего от муравьёв, не случайно вынесено в подзаголовок этой публикации. Важно знать, что, борясь с тлёй, нужно одновременно бороться и с муравьями. А всё потому, что муравьи – распространители тли.

Эти два разных вида насекомых связывают «сладкие» взаимоотношения. В процессе жизнедеятельности тля выделяет сладкую жидкость – падь. Муравьи ей очень рады. Падь для муравьёв – важнейший источник высококалорийной углеводной пищи.

Для того чтобы всегда иметь падь для пропитания, муравьи всячески заботятся о тле. Они оберегают скопления тлей от златоглазок, божьих коровок и прочих насекомых — врагов тли. Муравьи в своих челюстях перетаскивают тлю в лучшие условия для её пропитания. Для тлей, живущих и питающихся на корнях растений, муравьи роют ходы и даже способны строить охраняемые укрытия.

МУРАГОН – это готовая к применению приманка в виде гранул

И с таким нежным отношением к врагу наших растений – тле муравей с сам становится нашим врагом. Действовать против него рекомендуем препаратом МУРАГОН.

МУРАГОН – это готовая к применению приманка в виде гранул. В организме муравьёв средство воздействует на их нервную систему, вызывая паралич, от которого насекомые «отбрасывают лапки». А для окружающей среды препарат абсолютно безвреден. Попав в почву, пестицид за несколько недель распадается на безвредные соединения.

За свои уникальные защитные свойства и применение без последствий для природы на международной выставке «ЦветыЭкспо 2023» МУРАГОН получил золотую медаль в номинации «Лучшее качество продукции».

ИМИДОР, ВРК + МУРАГОН – оптимальное сочетание против симбиоза опасных вредителей: тли и муравьёв

«Щёлково Агрохим» создаёт и предлагает продукцию самого высокого качества, гарантирующую лучший результат. ИМИДОР, ВРК + МУРАГОН – оптимальное сочетание против симбиоза опасных вредителей: тли и муравьёв.