26.03.2020: В Благовещенске обсудили проблемы главного соевого региона России

Проблемы главного соевого региона России обсудили в Благовещенске в конце февраля.

Благодаря своим климатическим особенностям Дальний Восток занимает основную долю в структуре соевых посевных площадей страны. Производство культуры сосредоточено в основном в Амурской области, Приморском и Хабаровском краях.

Приамурье имеет 60% пашни всего Дальнего Востока и производит почти половину всей российской сои.

На рынке агрохимии Дальнего Востока работают 39 компаний, одно из ведущих мест по популярности занимает российский производитель - компания «Щёлково Агрохим».

|

Марина Чистова, глава Дальневосточного представительства компании «Щёлково Агрохим», генеральный директор компании «ПримАгро»:

- В 2019 году сельское хозяйство в целом по стране выросло на 4%, и драйвером отрасли стало растениеводство - благодаря высоким урожаям. Мы всегда стараемся держать наших партнёров в курсе последних разработок в области агротехнологий, поэтому сегодня расскажем об инновационных подходах «Щёлково Агрохим» к созданию средств защиты растений, о том, какие новинки с успехом применяются у нас в полевых условиях. И, конечно, обсудим отдельные препараты, которые уже завоевали популярность. Дальневосточный регион очень отличается от всей России, и мы можем предложить аграриям именно то, что нужно: все соевые продукты «Щёлково Агрохим» разработаны с учётом потребностей Дальнего Востока.

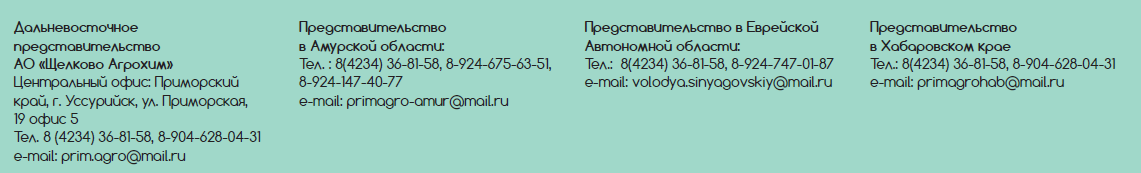

Таким составом аграрии Амурской области собирались только в 2015 году, но тогда не было столь широкой линейки препаратов для защиты сои. Сейчас «Щёлково Агрохим» в регионе хорошо знают, многие пользуются нашей продукцией. Единственным дилером компании в Дальневосточном федеральном округе является «ПримАгро»: мы работаем на весь Дальний Восток. Это Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский край, Приморский край, Сахалинская область, Камчатский край и Республика Саха (Якутия) - на площади почти 7 млн квадратных километров. Обеспечиваем аграриев средствами защиты растений, удобрениями. Сегодня представим партнёрам новые препараты по защите сои, кукурузы, зерновых культур и обсудим применение микробиологических удобрений: в последние годы уделяется повышенное внимание к биотехнологиям при возделывании сои.

Эксклюзив для патогена

В общем объёме экспорта ДФО соя и продукты её переработки занимают лидирующие позиции. Для Дальнего Востока эта культура - аборигенная. Здесь сою выращивали всегда и в больших объёмах, поэтому особенности её возделывания сегодня во многом обусловлены более быстрым накоплением вредителей и болезней в условиях монокультуры.

Региональные особенности земледелия на Дальнем Востоке обусловили и особенное отношение к его проблемам со стороны науки. Специалисты «Щёлково Агрохим» находятся в постоянном контакте с аграриями, и значительная часть ассортимента компании создана с учётом важнейших проблем территории. Поскольку Дальний Восток - это соя, и разработки российских учёных здесь широко применяются, у компании есть возможность создавать препараты для защиты этой культуры по конкретным требованиям сельхозпроизводителей. На сегодняшний день в линейке продукции 13 соевых гербицидов, каждый из которых имеет своё место, своё назначение, четыре протравителя и фунгициды. Эти препараты закрывают все существующие потребности сельхозпроизводителей Дальнего Востока.

Наталья Морозова, агроном-консультант ООО «ПримАгро»:

- Из 1,5 млн га пашни в Амурской области почти 1 млн га занимает соя. Выращиваются ранние сорта с периодом вегетации 90-110 дней.

Возделывание сои как монокультуры приводит к появлению проблем в защите растений. Прежде всего, это преобладание доминирующих видов сорняков, некоторые из которых имеют резистентность к определённым химическим действующим веществам, ведь из года в год на одной и той же культуре применяются одни классы химических соединений. Каждый год «Щёлково Агрохим» пополняет портфель препаратов новыми продуктами - гербицидами, фунгицидами, инсектицидами. Благодаря широкой линейке препаратов, специалистам нашей компании под силу решить все проблемы, возникающие при обработке полей.

Наиболее вредоносные сорняки в Амурской области - это полынь Сиверса, осоты, коммелина. Для борьбы с коммелиной в посевах сои учёные «Щёлково Агрохим» разработали и выпускают уникальный препарат, который уничтожает сорняк полностью без возможности отрастания. В Приморском крае основной сорняк - амброзия полыннолистная. В 2018 году выпущен препарат, который решил эту проблему и позволяет сохранять посевы сои в чистоте до уборки. А чистые посевы - одна из составляющих высокого урожая.

Негативной стороной монокультуры является и распространение болезней сои. Это аскохитоз, септориоз, пероноспороз. С 2020 года в нашем арсенале будет два мощнейших фунгицида для борьбы практически с любыми грибными болезнями сои. Но в последнее время на посевах сои проявляются и вирусные заболевания. Для борьбы с ними необходимо проводить ряд профилактических, агротехнических мероприятий, повышать устойчивость растений к неблагоприятным абиотическим факторам. С этим мы тоже справляемся, применяя широкую линейку комплексных микроудобрений производства «Щёлково Агрохим».

Монокультура - это и увеличение численности, распространение вредителей. В начале вегетации - соевая блошка, далее - паутинный клещ, тли, трипсы, соевая плодожорка, луговой мотылёк и другие. Но сегодня у нас есть широкая линейка инсектицидов и акарицидов для решения этих проблем.

У нас - так

Спикерами AgroBetaren-2020 стали и московские специалисты. Директор по науке АО «Щёлково Агрохим» Елена Желтова представила виртуальную экскурсию по заводу, расположенному в Подмосковье, и рассказала о подходах к созданию отечественных средств защиты и об их конкурентных преимуществах.

Руководитель направления агрохимикатов Алексей Денисов (по центру) рассказывает об особенностях применения специальных удобрений на посевах сои

Основанная на базе Всесоюзного института защиты растений научно-производственная компания «Щёлково Агрохим» сегодня представляет собой серьёзный производственный комплекс, основное направление деятельности которого - производство пестицидов и агрохимикатов, в том числе и для дачников в мелкой фасовке.

Елена Желтова, директор по науке АО «Щёлково Агрохим»:

- Мы - выходцы из научной среды, поэтому большое внимание уделяем развитию технологий и созданию новых продуктов. Собственный исследовательский центр - важнейшая часть этой работы и главное наше отличие от других компаний. Мы умеем делать больше, чем многие, и сейчас выступаем в числе инициаторов возрождения производства действующих веществ на территории России. Производственные мощности компании составляют 50 тыс. т продукции в год. На автоматизированных линиях работают роботы, ведётся постоянный контроль всех операций - от приёмки сырья до упаковки. Каждая партия готовой продукции имеет арбитражный образец, который хранится в течение всего гарантийного срока.

На пути к «чистому» земледелию

Дальневосточная соя хорошо зарекомендовала себя на рынке из-за высокого качества и абсолютного отсутствия генно-модифицированных добавок. Интегрированная защита «Щёлково Агрохим» даёт здесь максимум эффективности и экологичности. Регион имеет хорошие перспективы развития «чистого» земледелия: высокая влажность благоприятна для использования микробиологических препаратов.

«Наша земля - среда обитания уникальной аборигенной бактерии. Именно она позволяет получать урожаи сои такого объёма и качества с высоким содержанием протеина (Китай одно время даже скупал в Амурской области плодородный слой в расчёте «заселить» эту бактерию на свою территорию). Поэтому для нас, в отличие от других регионов, инокуляция семян не так актуальна. Бактерии живут прямо в почве, - рассказал один из местных аграриев. - И микробиологические препараты, в частности БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ, помогают этим бактериям получить то, что им нужно для активного развития».

Действительно, существует заметная разница в интенсивности обработок по регионам, где выращивают сою. Самое большое количество продуктов на один гектар - в Центрально-Чернозёмном регионе, в среднем 5,6. На Дальнем Востоке интенсивность обработок гораздо меньше - в среднем 3,9.

Хозяйства региона уже начали активно применять микробиологические препараты компании «Щёлково Агрохим». Интерес к ним обусловлен уникальным действием бактерий, способных искоренить почвенную инфекцию, ускорить разложение пожнивных остатков, защитить семена. Для региона, где соя является практически монокультурой, это очень кстати.

Не все проблемы можно решить с помощью химии, говорит руководитель направления агрохимикатов «Щелково Агрохим» Алексей Денисов. - Поэтому мы постоянно занимаемся поиском, разработкой новых «живых» препаратов. Микробиологические продукты «Щёлково Агрохим» на Дальнем Востоке - с 2016 года, с листовым питанием сюда мы «зашли» в 2014-м. Пока в регионе не хватает опыта и данных, прошли только два активных сезона. Местные специалисты ещё не определились, как здесь стоит использовать этот продукт. И из-за ошибок при полевом использовании зачастую получают далеко не те результаты, на которые способны биопрепараты. Но мы обязательно восполним этот пробел, дадим все рекомендации и при необходимости организуем агросопровождение.

Наш микробиологический препарат на основе консорциума штаммов разных видов бактерий БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ демонстрирует на Дальнем Востоке высокую эффективность. Он удобен ещё и возможностью применения различными способами: обработка почвы, стерни, посадочного материала и вегетирующих растений. Ещё несколько продуктов сейчас находятся в разработке.

Татьяна Михайленко, директор ООО «МиС Агро»:

- С АО «Щёлково Агрохим» работаем уже 5 лет. Специалисты компании всегда помогают выйти из сложной ситуации, рассказывают, объясняют. Я не агроном и не химик, я - руководитель, но тоже должна быть в курсе дел. Растениеводство без средств защиты сейчас не представляется. Любой урожай зависит и от семян, и от сроков посева, условий, но большую роль также играют обработки гербицидами, чистота посевов. Важны и фунгициды - у нас три года подряд сырые, это очень сказывается на росте числа болезней. Новые продукты почти всё время появляются на рынке, и нужно постоянно повышать квалификацию, знакомиться с новыми технологиями, уметь разбираться, уметь применять препараты и использовать средства защиты с максимальной отдачей. Такие семинары в этом отношении очень полезны.

|

Геннадий Макаров, председатель СПК «Виноградовский»:

- У нас 1000 га зерновых и 4,5 тыс. га сои. Средства защиты используем в основном щёлковские. Берём и другие на пробу. Экспериментируем на небольших площадях, по 100-200 га, сравниваем. Прошлый год был сложным, переувлажнённым, но препараты всё равно сработали лучше, чем раньше.

Урожайность получили 15 ц/га на круг, на отдельных полях и по 20 ц/га собирали. В наших условиях хорошо работают ГЕЙЗЕР, ККР; КУПАЖ, ВДГ; ТАНТО, ККР в смеси с БЕНИТО, ККР, протравитель БЕНЕФИС, МЭ. И всегда советуемся со специалистами компании, прислушиваемся к их рекомендациям.

Схемы защиты составляем вместе - с учётом результатов агрохимических обследований полей и фитосанитарного контроля семян.

Надежда Боярова,

председатель СПК «Движение»:

- Со «Щёлково Агрохим» мы уже больше четырёх лет. Пашни у нас 15 тыс. га, выращиваем сою, пшеницу, овёс, ячмень. Берём полный комплекс препаратов: протравители СКАРЛЕТ, МЭ и ДЕПОЗИТ, МЭ, гербициды, используем листовые подкормки.

|

Николай Домчук,

руководитель филиала РСЦ по Амурской области:

- С компанией «Щёлково Агрохим» мы сотрудничаем уже более 12 лет. Первые опыты в нашем регионе были заложены совсем недавно, но за этот небольшой период линейка средств защиты нашей главной культуры - сои - значительно расширилась.

При правильном их применении урожайность в регионе может вырасти значительно.

Пётр Тарасенко, глава крестьянско-фермерского хозяйства:

- Соя у нас занимает половину посевных площадей, порядка 700 га. Для защиты используем препараты «Щёлково Агрохим». Берём и гербициды, и протравители, пользуемся «почвенниками». Мне нравится, как работает ГЕЙЗЕР, ККР: 4 года подряд он даёт на сое отличные результаты. В 2018 году посевы «тонули», дожди шли всё лето, в 2019-м - тоже. Но и в таких условиях свои 11 ц/га мы собрали.

Сотрудничать с компанией начали в 2014 году, пришли вслед за Александром Баклаковым, специалистом, мнению которого доверяли. Работать с такими людьми легко и приятно, они всегда разъяснят, что и как нужно сделать. И схему защиты всегда скорректируют с учётом состояния посевов.

Алексей Пономарев, глава крестьянско-фермерского хозяйства:

- От 70 до 100% наших посевных площадей занимает соя. Земли немного, поэтому боремся за более высокую урожайность. С «ПримАгро» работаем около 4 лет, и 80% всех используемых нами препаратов - производства «Щёлково Агрохим». Благодаря им урожайность на монопосевах, где 10 лет соя выращивается по сое, у нас достигает 17-18 ц/га.

Берём «почвенники» ЗОНТРАН, ККР и АЦЕТАЛ ПРО, КЭ, из протравителей в основном применяем ДЕПОЗИТ, МЭ. Используем контактные гербициды. В 2019 году попробовали новый препарат ТАНТО, ККР в смеси с БЕНИТО, ККР, тоже получили отличный результат. По цене получилось дешевле известного аналога, а работает исключительно, причём даже в меньшей дозировке.

На ранних сортах сои используем ВИНТАЖ, МЭ, на поздних его не применяем, так как затягивается срок вегетации. Тогда в наших условиях соя не успевает вызревать, остаётся много зелени. В 2019 году закладывали опыты с листовыми подкормками, в этом сезоне их продолжим.

Провели ещё один эксперимент, по его результатам весной при протравке 100% семян будем использовать БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ. Там, где в прошлом году использовали этот препарат, соя сорта Умка была в 1,5 метра высотой, хотя он и не считается высокорослым.

Планировали попробовать такой агротехнический приём, как сеникация, закупили специальные щёлковские препараты с повышенным содержанием калия. При их использовании соя перестраивается в питании, ускоряется налив зерна. Но, к сожалению, не смогли их применить: было большой проблемой загнать в поле опрыскиватель, ведь у некоторых сортов сои высота растений достигала 1,8 м.

Евгений Гурьев, начальник отдела растениеводства ИП «КФХ Никитин Ю.И.»:

- Мы пользуемся практически всей линейкой препаратов «Щёлково Агрохим», начиная от протравителей и заканчивая листовыми подкормками, закладываем разные опыты. Понравились гербициды КОРНЕГИ, СЭ и ГЕЙЗЕР, ККР. По зерновой группе отмечу протравители СКАРЛЕТ, МЭ и ПРИМАДОННА, СЭ. Хорошо зарекомендовали себя препараты серий БИОСТИМ и УЛЬТРАМАГ.

Важно то, что большая часть этих продуктов сделана именно для Дальнего Востока. Здесь присутствует сорняк, которого нет на западе - коммелина. И у «Щёлково Агрохим» есть гербициды, которые с ней справляются. А сочетание препаратов БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ и ДЕПОЗИТ, МЭ убирает даже проблему белой гнили.

Анна Игнатова

|

Компания «Щёлково Агрохим» подвела итоги всероссийского конкурса научно-исследовательских работ среди студентов аграрных вузов страны в рамках образовательного проекта «Бетарен Академия».

С 1 мая по 1 ноября 2025 года студенты и аспиранты из разных регионов России представляли исследования в области защиты растений, агротехнологий и повышения эффективности сельскохозяйственного производства. Для компании поддержка молодых специалистов – это вклад в формирование научного и технологического потенциала отрасли и будущее отечественного агропромышленного комплекса.

Экспертная комиссия оценивала работы по научной проработке, практической применимости и потенциалу внедрения в реальное производство. По итогам конкурса определены победители и призёры.

Первое место

заняла Арина Клинцова, студентка Алтайского государственного аграрного университета. Свою работу она посвятила изучению эффективности биологического препарата АЗАФОК в посевах гороха в условиях Бийско-Чумышской зоны Алтайского края.

Научные руководители – Лилия Ступина, к. с.-х. н., доцент.

Научный консультант – Мария Горшкова, ведущий научный консультант Алтайского представительства «Щёлково Агрохим».

Второе место

– у Романа Колеснева из Красноярского государственного аграрного университета. Исследование он посвятил влиянию средств защиты растений на фитосанитарное состояние и урожайность яровой пшеницы в условиях Красноярской лесостепи. Научный руководитель – Дмитрий Ступницкий, к. с.-х. н., доцент.

Научный консультант – Ирина Кузнецова, ведущий научный консультант Восточно-Сибирского представительства.

Третье место

занял Дмитрий Нестеров, студент Дальневосточного государственного аграрного университета. Он представил работу по оценке эффективности фунгицидных протравителей против фузариозной корневой гнили сои в лабораторных условиях.

Научный руководитель – Татьяна Колесникова, к. б. н., доцент.

Научный консультант – Юрий Немилостив, ведущий научный консультант Дальневосточного представительства.

Победители получили премии и стипендии до конца обучения. Мы надеемся, что после окончания учёбы они присоединятся к нашей команде.

Проект «Бетарен Академия» реализуется в России уже несколько лет и сегодня объединяет более 35 ведущих аграрных вузов. Его цель – поддержка талантливых студентов и аспирантов, ориентированных на профессиональное развитие в сфере защиты растений, селекции и агротехнологий.

Компания «Щёлково Агрохим» уже объявила о старте нового конкурсного цикла. Региональный этап пройдёт с 1 мая по 30 ноября 2026 года, международный – в декабре 2026 года. Подать заявку на участие можно до 1 мая 2026 года.

В рамках конкурса участникам предстоит разработать собственную технологию защиты сельскохозяйственных культур, провести практические испытания и представить результаты экспертной комиссии.