16.10.2018: За год совместной работы российские ученые и практики создали несколько высокопродуктивных гибридов сахарной свеклы, увеличили площадь посевов культуры на семена и разработали специальную машину для высадки корнеплодов.<br />

Расширяющееся сотрудничество теоретиков и практиков свекловодства поможет заметно повысить технологическую и экономическую устойчивость функционирования всего свеклосахарного комплекса страны, считает

Игорь Бартенев,

заведующий

лабораторией семеноводства Всероссийского научно-исследовательского института

сахарной свеклы и сахара им. А. Л. Мазлумова, кандидат

технических наук

- В этом году наш институт выращивал элиту - и на семена, и чтобы на будущее иметь определенный запас родительских компонентов разных гибридов. Все они - российской селекции. На своих полях в подработанном виде получили 500 кг семян перспективного гибрида РМС-127, которые уже отправили в Крым на посев. С нашими партнерами - ГК «Логус Агро» - в Новоусманском районе Воронежской области вырастили больше тонны семян элиты гибрида Рамоза, неплохой урожай семян наших гибридов РМС-120 и РМС-127 в этом году был в Крыму. В одном хозяйстве урожайность превысила 4 т/га, другое попало под град, там вышло поменьше. В Пятигорске собрали около 50 т семян гибрида РМС-127, в хозяйстве «Щелково Агрохим» в Орловской области - 20 т семян гибрида Рамоза.

Производство семян сахарной свеклы - дело не одного года, поэтому фундамент на будущее должен быть заложен заранее. Под элиту культуры ВНИИСС в этом году в два раза расширил закладку маточных посевов. Сейчас сахарная свекла еще в поле - корнеплодами, в следующем сезоне из них мы рассчитываем получить хорошие семена. Пока все идет так, как планировали - постепенно расширяем и ассортимент, и производство семян отечественных гибридов этой стратегически важной для страны культуры.

Наше - лучше

В активе российских ученых уже есть несколько перспективных разработок. В 2019 году будем продвигать в производство новый гибрид РМС-129. В ходе государственных сортоиспытаний в закрытом ключе (когда испытателю известен только цифровой код образца) он превзошел иностранные гибриды Алена и Агриппина, которые были использованы в качестве стандарта. На Ростовском сортоучастке РМС-129 показал урожайность 866 ц/га с сахаристостью 17,7 %, на Краснодарском - 770 ц/га с сахаристостью 23,2 %, на Орловском - 668 ц/га (сахаристость 17,6 %), в Татарстане - 717 ц/га. То есть в основных свеклосеющих регионах он дал урожайность от 700 до 800 ц/га - это свидетельствует о высокой конкурентной способности наших новых материалов.

Кроме того, в союзе с селекционным центром «СоюзСемСвекла» мы создали еще шесть гибридов с использованием совмещенных родительских форм, которые также переданы на государственные сортоиспытания. Как они себя покажут, станет известно в декабре. Тогда будем работать с ними дальше и, возможно, уже начнем их размножение. Чтобы к тому времени, когда завершатся государственные испытания, и они получат допуск, у нас в достаточном количестве были семена родительских компонентов. Так что по будущим перспективным гибридам сейчас работаем с опережением.

Испытания новых гибридов и тех, которые сейчас находятся в производстве, заложены в пяти эколого-географических точках. Это основные свеклосеющие регионы - Тамбовская, Белгородская, Воронежская, Краснодарская и Курская области, где высевают практически 80 % российской сахарной свеклы. Отечественные гибриды сравниваем с двумя иностранными стандартами, делаем два учета - для ранних и поздних сроков уборки. Результаты оцениваем по всем хозяйственно-полезным признакам, а то, что выращиваем у себя, еще проверяем и на лежкоспособность, изучаем их пригодность для хранения.

Нам часто ставят в укор, что российские гибриды уступают лучшим зарубежным аналогам до 10 % по урожайности. Но, обращу особое внимание, - только лучшим. К тому же, на мой взгляд, такая оценка только по одному показателю абсолютно недостаточна. Приведу пример: Заинский сахарный завод в Татарстане, который высевает гибриды исключительно иностранной селекции, в прошлом году получил 1,5 млн т сырья, но 300 тыс. тонн сахарной свеклы просто сгнило в кагатах - погибло 20 % выращенного урожая. Логичный вопрос: зачем нужно преимущество по урожайности в 10 %, если фактические потери в два раза больше этой прибавки? Ведь, чтобы получить дополнительные 10 % к урожайности, нужно купить более дорогие семена, защитить культуру, вырастить, выкопать, перевезти - накладываются дополнительные расходы. И когда такой объем свеклы гибнет, это гораздо большие потери, чем просто неполучение 5 или 10 % урожая. В последнее время производители стали обращать внимание на устойчивость гибридов к хранению, но, все равно, главным критерием для наших свекловодов пока остается урожайность. Однако, как показывают наши новые гибриды, отставание по этому показателю нам удастся преодолеть в самой краткосрочной перспективе.

Селекция в пробирке

Сотрудничество с ведущими российскими компаниями позволило отечественным ученым использовать в селекционной работе возможности биотехнологий. Совместно с компанией «Щелково Агрохим» мы улучшаем родительские компоненты с помощью культуры in vitro. Из лучших родоначальников получаем клоны, выращиваем их в пробирках, а потом - в теплицах. В этом году таким способом уже получили первые семена. После их высева будущие растения сохранят все преимущества родителей, ведь изначально их генотип был сформирован из единичного корнеплода. В селекции всегда существовал прием получения лучших родоначальников из одного корня. Корнеплод, отобранный по форме, массе, содержанию сахара разрезали на 4-6 частей, укореняли в грунте, чтобы отросла ростовая почка, и только потом высаживали. Теперь же биотехнологии позволяют из одного корня получить сразу 500 растений, то есть коэффициент размножения из единичного родоначальника увеличился в 100 раз.

Совместно с селекционным центром «СоюзСемСвекла» в нынешнем году ВНИИСС начал получение из линейного материала новых гибридов (своих и СоюзСемСвеклы) гаплоидных, то есть чистых моногенных линий. Конечно, дистанция от них до коммерческих гибридов достаточно велика, но таким образом будет сформирован банк данных генетически чистого материала, с которым мы гарантированно воспроизведем любой опыт.

И если по каким-то причинам ожидаемые результаты ранее не были получены, при поступлении новых источников его можно будет использовать для последующих скрещиваний в первозданном виде. Генотип сохраняется неизменным и в виде семян, и в виде депонированных растений в культуре in vitro. Это тоже новые для нас возможности биотехнологий, которые позволяют сохранить ценный генетический материал.

На сегодняшний день коллекция института достаточно большая. В нашем активе - самые разные формы, также ежегодно получаем образцы из Всероссийского института растениеводства имени Вавилова: и новые, и старые отечественные. В прошлом году отработали около 100 ВИРовских номеров, в этом году материал, который понравился селекционерам, запросили повторно. Сейчас у нас около 5 тысяч разных номеров. Коллекция не прибавляется быстро и сильно - генотип свеклы достаточно узкий. Но с учетом ВИРовских номеров и тех, что созданы в собственной лаборатории биотехнологии ВНИИССа, за последний год она пополнилась примерно на две сотни новых образцов. Среди них есть интересные формы, полученные в нашем институте - устойчивые к засухе, засолению и другим неблагоприятным факторам.

Науке - техника

Главная оценка труда селекционера - поле. Любой селекционный номер, созданный в лаборатории, требует проверки в полевых условиях, на протяжении нескольких лет и в разных комбинациях. Поэтому площади под полевыми опытами ВНИИСС постоянно расширяет. В 2018 году опыты со свеклой первого года жизни заняли около 20 га, второго года жизни - 10 га. Семенники разных комбинаций скрещивания выращиваем на 200 изолированных участках. И это не наука ради науки - все наши опыты представляют определенный практический интерес, и их результаты будут использоваться практиками свекловодства. Есть как селекционные опыты, так и технологические - проверяем оптимальные схемы питания культуры, сроки и дозы применения фунгицидов, гербицидов, некорневых и корневых подкормок. В этом году, например, испытываем эффективность фунгицидов от пяти производителей, причем на разных гибридах. Смотрим, как они отзываются на обработки, исследуем устойчивость к болезням и вредителям.

Техника для полевых работ у института есть, но достаточно изношенная, некоторые образцы - 60-х годов выпуска. Надеемся существенно обновить машинный парк в рамках федеральной научно-технической программы «Селекция и семеноводство сахарной свеклы», на которую государство планирует выделить около 3 млрд рублей. В первоочередном порядке предполагается запустить три таких проекта - по картофелю, птице и сахарной свекле. Отбор заявок по направлению «картофель» в Минсельхозе уже начался, думаю, до конца года объявят прием заявок и по свекловичной программе.

Сложность заключается в том, что узкоспециализированную технику для семеноводства в России не производят. Мы можем купить машины общего назначения: тракторы, почвообрабатывающие агрегаты, но нам также нужны и маленькие свеклоуборочные комбайны, другие механизмы. Будем смотреть, что используют коллеги из Европы и стран СНГ - знаю, что белорусская опытная станция оснащена техническими средствами датского производства, которые позволяют существенно поднять производительность и облегчить тяжелый труд, ведь он ложится преимущественно на женские плечи. Сегодня и корнеплоды, и ворох мы убираем вручную. На наших небольших делянках это еще можно как-то оправдать, но для больших площадей такой подход уже неприемлем.

Поэтому проблемой технического обеспечения семеноводства сахарной свеклы занимаемся и сами. Наш крупнейший партнер - компания «Щелково Агрохим», у института они приобретают семена родительских компонентов и выращивают из них семена фабричной генерации. Мы ведем совместную работу по сопровождению посевов, контролю качества и вместе занимаемся разработкой новых механизмов для повышения эффективности семеноводства.

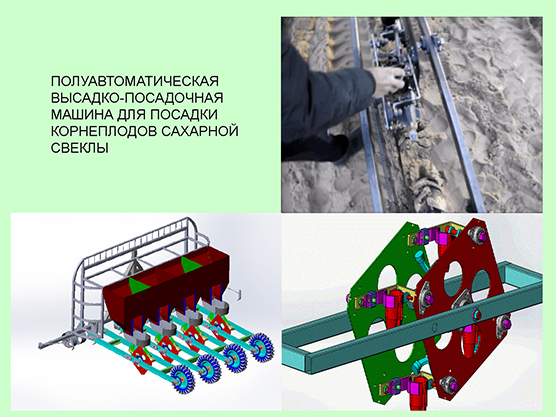

В этом году будет завершена работа над созданием полуавтоматической высадко-посадочной машины для высадки штеклингов. Пока свеклу второго года жизни мы высаживаем вручную - как 100 и 200 лет назад, под так называемый копач. Новое приспособление механизирует этот процесс, позволяет произвести работы в оптимальные агротехнические сроки. Мы уже испытали опытный образец, высадили таким образом более 2 га семенников. Задача человека существенно облегчается - остается только опускать корнеплод в приемный стаканчик, который сам ориентирует сахарную свеклу, а специальные устройства раздвигают землю и после придавливают ее. Думаю, к следующему году мы изготовим работающий экземпляр такой машины. Макет испытали и на песчаном грунте, и с высадкой - он абсолютно работоспособен. Теперь внесем некоторые доработки в конструкцию, доведем ее и будем тиражировать для использования в семеноводческих хозяйствах.

Объединение науки и бизнеса в работе над проблемами отечественной селекции и семеноводства уже дало свои плоды. Перед наукой стоят одни задачи - провести исследования, разработать новые способы и методы, технологии. А сотрудничество с бизнесом помогает осуществить трансфер новых знаний в производство, с успехом применять их на практике и получать хорошие результаты.

«Аргумент защиты»

16.10.2018 0Компания «Щёлково Агрохим» подвела итоги всероссийского конкурса научно-исследовательских работ среди студентов аграрных вузов страны в рамках образовательного проекта «Бетарен Академия».

С 1 мая по 1 ноября 2025 года студенты и аспиранты из разных регионов России представляли исследования в области защиты растений, агротехнологий и повышения эффективности сельскохозяйственного производства. Для компании поддержка молодых специалистов – это вклад в формирование научного и технологического потенциала отрасли и будущее отечественного агропромышленного комплекса.

Экспертная комиссия оценивала работы по научной проработке, практической применимости и потенциалу внедрения в реальное производство. По итогам конкурса определены победители и призёры.

Первое место

заняла Арина Клинцова, студентка Алтайского государственного аграрного университета. Свою работу она посвятила изучению эффективности биологического препарата АЗАФОК в посевах гороха в условиях Бийско-Чумышской зоны Алтайского края.

Научные руководители – Лилия Ступина, к. с.-х. н., доцент.

Научный консультант – Мария Горшкова, ведущий научный консультант Алтайского представительства «Щёлково Агрохим».

Второе место

– у Романа Колеснева из Красноярского государственного аграрного университета. Исследование он посвятил влиянию средств защиты растений на фитосанитарное состояние и урожайность яровой пшеницы в условиях Красноярской лесостепи. Научный руководитель – Дмитрий Ступницкий, к. с.-х. н., доцент.

Научный консультант – Ирина Кузнецова, ведущий научный консультант Восточно-Сибирского представительства.

Третье место

занял Дмитрий Нестеров, студент Дальневосточного государственного аграрного университета. Он представил работу по оценке эффективности фунгицидных протравителей против фузариозной корневой гнили сои в лабораторных условиях.

Научный руководитель – Татьяна Колесникова, к. б. н., доцент.

Научный консультант – Юрий Немилостив, ведущий научный консультант Дальневосточного представительства.

Победители получили премии и стипендии до конца обучения. Мы надеемся, что после окончания учёбы они присоединятся к нашей команде.

Проект «Бетарен Академия» реализуется в России уже несколько лет и сегодня объединяет более 35 ведущих аграрных вузов. Его цель – поддержка талантливых студентов и аспирантов, ориентированных на профессиональное развитие в сфере защиты растений, селекции и агротехнологий.

Компания «Щёлково Агрохим» уже объявила о старте нового конкурсного цикла. Региональный этап пройдёт с 1 мая по 30 ноября 2026 года, международный – в декабре 2026 года. Подать заявку на участие можно до 1 мая 2026 года.

В рамках конкурса участникам предстоит разработать собственную технологию защиты сельскохозяйственных культур, провести практические испытания и представить результаты экспертной комиссии.