17.12.2018: Не только в нашей стране, но и в других странах, рентабельность производственной защиты растений на 95 % зависит от химической защиты. Модернизация химической защиты сейчас должна учитывать современную фитосанитарную идеологию.

О необходимости

модернизации химической защиты растений в России рассказывает Владимир Павлюшин, главный научный сотрудник

ВНИИ защиты растений, академик РАН

Не только в нашей стране, но и в других странах, рентабельность производственной защиты растений на 95 % зависит от химической защиты. Модернизация химической защиты сейчас должна учитывать современную фитосанитарную идеологию.

Что касается производственной защиты растений, мы обязаны решать одновременно две крупные задачи: первая - гарантированная защита прибавки урожая и качества урожая и вторая - достижение достаточного уровня экологической безопасности в агроэкосистемах.

Здесь мы не должны идти по примеру некоторых соседей, когда в результате интенсивного использования химической защиты растений произошло такое мощное загрязнение почвы и рек химическими остатками, что им потребуются теперь десятилетия, чтобы решить эту проблему. И поэтому, например, в Китае сейчас очень круто развернулись в сторону биотехнологических методов защиты растений.

Приведу цифры: во времена СССР в Молдавии токсикологическая нагрузка была 37 кг на гектар, сейчас у нас максимальная токсикологическая нагрузка, например, по Кубани, это 5-6 кг/га. А по другим регионам и по 0,5 кг/га. Если бы у нас не было перестройки и кризиса в растениеводстве, то неизвестно, какой уровень токсикологии мы получили бы в агроэкосистемах.

Во всем мире, и в России также, увеличивается частота фитосанитарных рисков, которая связана с климатом, а у нас еще и с нарушениями системы землепользования (несоблюдение севооборотов, минимальная обработка почвы, снижение супрессивности и др.), повышением уровня интродукции фитосанитарных объектов на фоне интенсификации международной торговли и трансформаций агроэкосистем.

Мы уже лет 20 испытываем последствия упрощения системы землепользования, что явилось причиной фитосанитарной дестабилизации. Мощное накопление внутривидовых форм фитопатогенов, сорных растений, отчетливое проявление резистентных популяций, дефицит минерального питания и плохой семенной материал привели к нарастанию неинфекционной патологии и формированию вторичных резерваций и очагов многоядных вредителей на заброшенных землях и расширению группы особо опасных видов до 40!

Чтобы решить две упомянутые узловые задачи: гарантированная защита и качество урожая и при этом достаточная экологическая безопасность, во всем мире следуют примерно следующей концепции. В центре внимания должен быть генетически устойчивый сорт и зональная сортовая агротехника, далее - полнообъемная фитосанитарная подготовка семенного и посадочного материала с учетом рострегулирующей активности и индукции болезнеустойчивости, компьютеризированный фитосанитарный мониторинг и прогноз вредоносных объектов, расчет ЭПВ. Большую ставку надо делать на обработку современными препаративными формами и биопрепаратами по вегетации, а также предшествующую севооборотную фитосанитарную оценку, регламенты и ротацию сортов.

Такая схема заставляет задуматься о том, что проблема фитосанитарной оптимизации не должна решаться только в рамках модернизации химической защиты. Она должна осуществляться с учетом всех упомянутых элементов. И тогда у нас будет складываться равновесие в решении экологических и производственных задач по защите урожая.

У нас сейчас имеется 36 особо опасных вредных объектов, которые за короткое время могут привести к крупным потерям урожая. Среди сорных растений, например, - это осот, бодяк, овсюг и др. Потери от них мощные - недобор урожая составляет 30-50 %! Засоренные ими площади по-прежнему велики. Если брать особо опасные болезни, то это и корневая гниль, и фузариоз зерна, и бурая ржавчина, и пятнистости листьев. К примеру, несколько раз за 10 лет мы наблюдаем проявление эпифитотии по бурой ржавчине. Появились новые болезни, например, в 2011 году обнаружили в Кранодарском крае новую болезнь, которая пришла к нам из Европы, - рамуляриоз ячменя. Затем появились внутривидовые формы сетчатой пятнистости ячменя. И, наконец, угандийская раса стеблевой ржавчины, которая поражает весь набор зерновых культур, и с распространением которой вообще можно остаться без урожая.

По данным ВИЗР, к этой болезни имеется только 2 % устойчивых форм у яровой пшеницы, а озимой пшеницы - около 10 %, то есть ситуация непростая и опасная.

Если говорить об особо опасных видах вредителей - это саранчовые, луговой мотылек, вредная черепашка, хлебная жужелица и другие.

Необходимо сказать о важной зависимости модернизации химической защиты растений и формировании современного ассортимента с учетом резистентности. Так вот, ВИЗР несколько лет назад официально внес данные, которые были включены в справочный материал и базу данных по Европе. Согласно им, 42 популяции по 42 видам отличаются резистентностью. Более того, мы сейчас завершили формирование базы данных по резистентности у колорадского жука. Накопилось много материалов по устойчивости колорадского жука к пиретроидам. А сейчас оказалось (мы проверили эту ситуацию в Европе), что колорадский жук приобрел устойчивость и к целому ряду других д. в. в препаратах, которые используются против него. А это означает следующее: если идти по пути поиска новых молекул, которые активно действуют против колорадского жука, не учитывая другие элементы решения проблемы, то мы можем зайти в тупик.

Так какой можно предложить выход? Во-первых, в свое время были выполнены работы по генетической устойчивости сортов картофеля к колорадскому жуку, и была выделена группа сортов, которые действительно отличаются иммунной защитой против этого вредителя. И, конечно, это нужно использовать.

В Голландии получают огромные урожаи картофеля, однако для того, чтобы получить 600 ц/га, там делают 20-25 обработок! Естественно, в почве будет скапливаться огромное количество остаточных веществ, и надо бить во все колокола, вести специальный подбор и селекцию штаммов, которая бы приводила к микробной деградации этих остаточных количеств.

Яркие примеры резистентности можно увидеть не только у колорадского жука, но и у клопа вредная черепашка, тлей и белокрылки. По вредной черепашке мы обнаружили очень интересный факт. В Ростовской области была обнаружена пестрота проявления резистентности у этого объекта по районам. Оказалось, появление резистентных форм коррелирует с закупками в течение ряда лет разных препаратов в этих районах. В основном, пиретроидной природы. Если один район регулярно закупал одну пиретроидную форму, то проявлялась резистентность к этому препарату, а соседний район делал предпочтение другой препаративной форме, и у них проявлялась к тому. И получилась пестрота по резистентности по вредной черепашке. То есть ротация препаративных форм имеет серьезное значение.

В нашей стране развивается интенсивное растениеводство, а, значит,

увеличивается количество обработок, и происходит интенсификация химической

защиты - если подходить к этому упрощенно. В Краснодарском крае в 2016 году

лаборатории ВИЗР, по просьбе «Щелково Агрохим», изучали  фузариозные поля,

выясняя причину вспышки. И этот эпизод можно приводить в качестве примера того,

как в интенсивном растениеводстве, которое имеет место быть в регионах

товарного производства пшеницы, возникают такого рода пробелы, когда в системе

химзащиты не применяются современные мало опасные препараты. Действуют по старинке.

Кстати, как раз подобная ситуация была причиной того, что два года назад Египет

«завернул» тысячи тонн российской пшеницы из-за превышения норм содержания

микотоксинов.

фузариозные поля,

выясняя причину вспышки. И этот эпизод можно приводить в качестве примера того,

как в интенсивном растениеводстве, которое имеет место быть в регионах

товарного производства пшеницы, возникают такого рода пробелы, когда в системе

химзащиты не применяются современные мало опасные препараты. Действуют по старинке.

Кстати, как раз подобная ситуация была причиной того, что два года назад Египет

«завернул» тысячи тонн российской пшеницы из-за превышения норм содержания

микотоксинов.

Таким образом, наличие 36 особоопасных объектов нужно обязательно учитывать в модернизации химзащиты. В последнем номере журнала «Защита и карантин растений» нам удалось опубликовать материалы по вредной черепашке, где мы приводим сведения о ситуации, когда в собранной пшенице было до 45 % зерна, пораженного клопами, в том числе и вредной черепашкой. А 45 % - это ЧП! А по статистике, Россельхозцентр нам дает информацию о пораженности зерна 1-4 %, а на самом деле, выходит, может доходить и до 45%! И поэтому мы в этой публикации обращаем внимание на этот особо опасный вид вредителей, с тем чтобы, применяя современную химзащиту, делали не одну обработку, а может 2-3. У клопа вредная черепашка растянутая яйцекладка, а хозяйства экономят на обработках и допускают такой большой процент пораженности зерна в бункерном весе.

Хотелось бы обратить внимание на фундаментальные исследования в области хитозан-индукции - речь идет о выработке болезнеустойчивости сельскохозяйственных культур путем применения хитозана. Это препаративная форма, которая работает по типу индукции защитных реакций. Хитозановые препараты стимулируют устойчивость к стрессовым ситуациям (заморозки, засуха, излишняя влага и т. п.), обладают росторегулирующими свойствами и помимо увеличения урожайности косвенно способствуют борьбе с патогенами, так как более сильное растение лучше борется с патогенами и неблагоприятными условиями. Наш институт и другие организации накопили довольно много информации по этой группе препаратов. Например, были созданы порядка 10 препаративных форм, получены два международных патента, была создана технологическая документация. Компания ООО «Хитэк» вместе с нами сделала два препарата на основе хитозана: Фитохит и Фитохит Т. Эти препараты успешно использовались в производственной защите растений.

Японские компании «Искра», «Шова Денко» на основе разработок ВИЗР производят Хитозар-М, Хитозар-Ф, Хитозар-АНН. Последний снижает уровень образования нитратов. А проблема нитратов сейчас стоит особенно остро, особенно когда речь идет о выращивании продуктов для консервированного детского питания. И мне кажется, надо использовать эту группу препаратов. Японские фирмы и некоторые наши компании продемонстрировали их перспективность. И, естественно, при модернизации химической защиты растений эту группу нужно всячески усиливать, потому что она очень хорошо вписывается и в органическое земледелие, и в биологическую защиту на овощных культурах открытого и закрытого грунта, и будет адаптирована в современные системы интегрированной защиты растений.

Актуален вопрос о возможности встречного синтеза. Когда мы стали исследовать биологически активные вещества известных препаратов, которые прошли госиспытания (Алирин, Гамаир), то были идентифицированы целые наборы антибиотиков новой природы. И, наверное, химические институты и лаборатории могли бы заняться проработкой вопросов встречного синтеза, особенно в тех случаях, когда он будет менее затратным, чем, например, микробиологическое производство.

И в завершение я хотел бы обратить внимание на необходимость создания полифункциональных препаративных форм. Когда препаративная форма объединяет защитную функцию, ростостимулирующий эффект и при этом технологически совместима с биопрепаратами и внекорневыми минеральными подкормками. Такие препаративные формы у АО «Щелково Агрохим» уже есть, и хотелось бы, чтобы их ассортимент был расширен.

При модернизации химзащиты необходимо учитывать достижения всех направлений в области современной фитосанитарии и усилить координацию между химзащитой и биозащитой, и тогда мы получим совершенно новые биосанитарные технологии.

«Аргумент защиты»

Прямая речь

Салис Каракотов, генеральный директор «Щелково Агрохим»:

- Фузариоз опасен тем, что возникает спонтанно и незадолго до созревания, когда уже нельзя применять средства химзащиты, необходимы биопрепараты, которые могут быть допущены для этого периода вегетации. И мы ждем такой препарат от ученых ВИЗР.

Хотелось бы отметить огромное количество косвенных патогенов, с которыми тоже надо работать: например, химпротравливание не всегда защищает от бактериальных возбудителей, которые встречаются на свекле, картофеле, зерновых, сое...

Есть проблема у биопрепаратов: сухие трудно делать, жидкие - не хранятся долго. Если производить жидкие биопрепараты, которые будут храниться долго - год и более - это будет большим прорывом. Иностранные производители биопрепаратов, к слову сказать, научились это делать. И мы, производители химпрепаратов, тоже заинтересованы в увеличении ассортимента доступных биопрепаратов, потому что не со всеми проблемами можно бороться только с помощью химии. Например, с бактериозами, почвенными грибными бактериями, с тем же фузариумом колоса, и поэтому, безусловно, производство биопрепаратов этого направления было бы очень востребовано.

17.12.2018 0

Каждый владелец приусадебного участка может обнаружить красноватые вздутия неправильной формы на листьях такой полезной красной смородины или липкий чёрный налёт на листьях любимых роз, а ещё клейкий сахаристый налёт на листьях долгожданных огурцов.

В любом из этих случаев неприятные явления возникли из-за деятельности коварного и опасного вредителя – тли.

Эти насекомые глазу едва заметны – крошечные, полупрозрачные, но они на редкость прожорливы и всеядны. Тля селится практически на всех растениях, чтобы тянуть из них соки для собственного роста и развития. Растения теряют листья, плохо плодоносят, могут даже погибнуть. Тем более что тля является распространителем порядка 100 разновидностей фитопатогенных вирусов, а проколы, оставленные вредителями в листьях и в мягких частях стеблей, становятся воротами для различных инфекций.

Никто не пожелает своим плодовым, ягодным и цветочным культурам быть атакованными зловредной тлёй. Не для её питания мы холим и лелеем свои сады, ягодники и цветники.

Чтобы тля не вмешалась в наши заботы о богатом урожае, её появление лучше предупредить. Вы знаете, как быстро она размножается? За сезон может дать до 16 (!) новых поколений. Взрослая особь, готовая к продолжению рода, из личинки вырастает за пару недель. В общем, не успеешь оглянуться, а на растениях тля сидит уже колониями и творит своё чёрное дело, в первую очередь уничтожая молодые саженцы или прирост.

После обработки ИМИДОР, ВРК о тле можно забыть как минимум на две недели

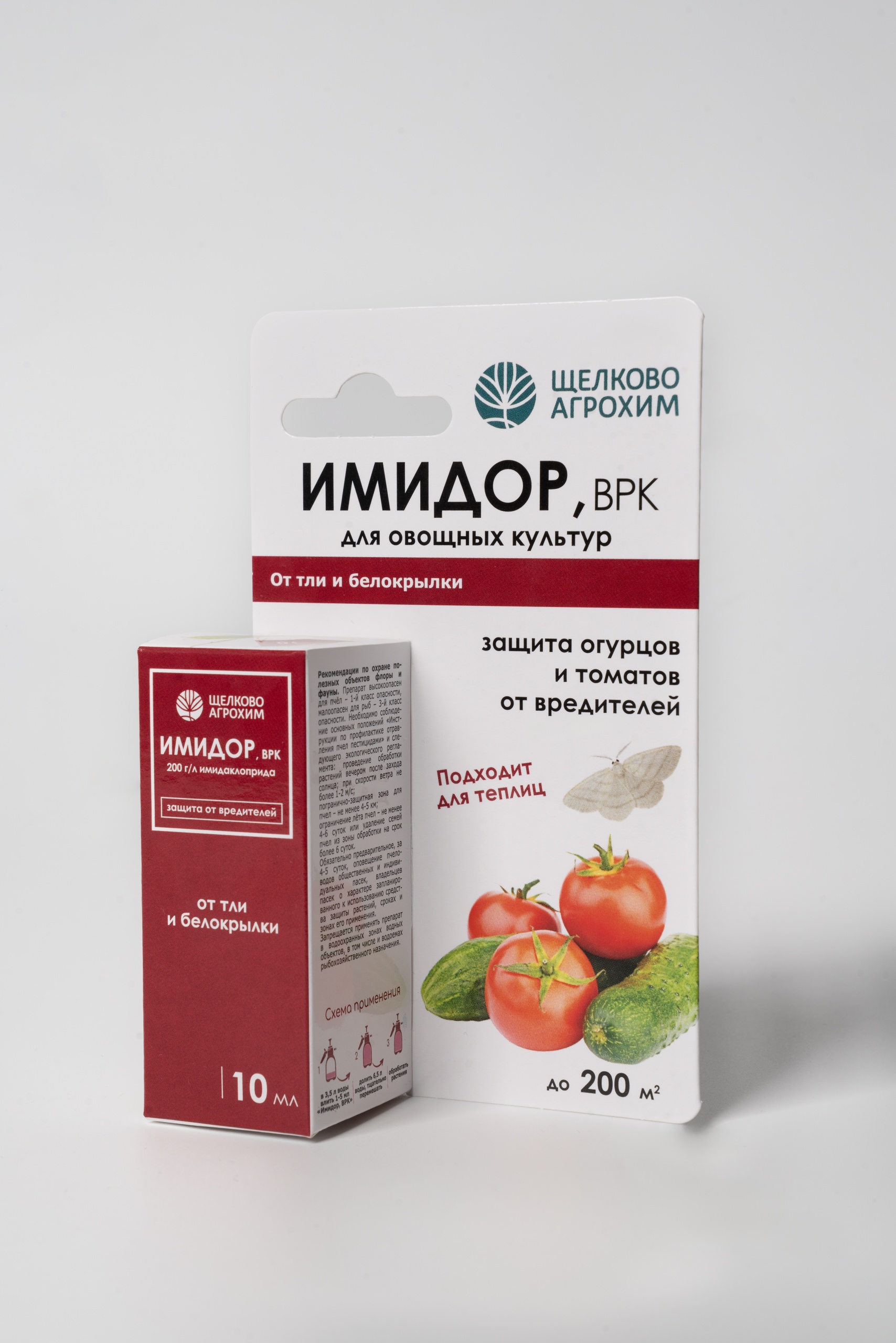

Отличная профилактика от массового размножения тли и других вредителей – использование препарата «Щёлково Агрохим» ИМИДОР, ВРК.

ИМИДОР, ВРК – это инсектицид системно-контактного действия для борьбы с широким спектром вредителей: тля, белокрылка, цикадки, трипсы, колорадский жук. Действующее вещество препарата – имидаклоприд подавляет передачу сигналов через нервную систему вредителей: они перестают двигаться и питаться. Гибель наступает в течение суток. После обработки о тле можно забыть как минимум на две недели.

Не простой, а золотой

Однако название ещё одного пестицида «Щёлково Агрохим» – МУРАГОН – средства, защищающего от муравьёв, не случайно вынесено в подзаголовок этой публикации. Важно знать, что, борясь с тлёй, нужно одновременно бороться и с муравьями. А всё потому, что муравьи – распространители тли.

Эти два разных вида насекомых связывают «сладкие» взаимоотношения. В процессе жизнедеятельности тля выделяет сладкую жидкость – падь. Муравьи ей очень рады. Падь для муравьёв – важнейший источник высококалорийной углеводной пищи.

Для того чтобы всегда иметь падь для пропитания, муравьи всячески заботятся о тле. Они оберегают скопления тлей от златоглазок, божьих коровок и прочих насекомых — врагов тли. Муравьи в своих челюстях перетаскивают тлю в лучшие условия для её пропитания. Для тлей, живущих и питающихся на корнях растений, муравьи роют ходы и даже способны строить охраняемые укрытия.

МУРАГОН – это готовая к применению приманка в виде гранул

И с таким нежным отношением к врагу наших растений – тле муравей с сам становится нашим врагом. Действовать против него рекомендуем препаратом МУРАГОН.

МУРАГОН – это готовая к применению приманка в виде гранул. В организме муравьёв средство воздействует на их нервную систему, вызывая паралич, от которого насекомые «отбрасывают лапки». А для окружающей среды препарат абсолютно безвреден. Попав в почву, пестицид за несколько недель распадается на безвредные соединения.

За свои уникальные защитные свойства и применение без последствий для природы на международной выставке «ЦветыЭкспо 2023» МУРАГОН получил золотую медаль в номинации «Лучшее качество продукции».

ИМИДОР, ВРК + МУРАГОН – оптимальное сочетание против симбиоза опасных вредителей: тли и муравьёв

«Щёлково Агрохим» создаёт и предлагает продукцию самого высокого качества, гарантирующую лучший результат. ИМИДОР, ВРК + МУРАГОН – оптимальное сочетание против симбиоза опасных вредителей: тли и муравьёв.