Виктор Щедрин: Культура, о которой пойдет речь, входит в число необходимых для жизни человека - это соя. Соя не имеет себе равных как продовольственная, техническая и кормовая культура: в ее зерне содержится до 43 % белка, 22 % масла, 30 % углеводов. Как добиться высоких урожаев сои в условиях Центрального Черноземья и при этом сработать прибыльно, рассказывает Виктор Щедрин начальник научно-технического отдела Орловского представительства «Щелково Агрохим».

Виктор Щедрин,

начальник научно-технического отдела Орловского представительства «Щелково Агрохим»,

кандидат сельскохозяйственных наук

Не хлебом единым жив человек. Восточная пословица гласит: «Для жизни необходимо семь предметов: дрова, масло, соль, соя, уксус, чай и рис». Культура, о которой пойдет речь, входит в число необходимых для жизни человека - это соя. Соя не имеет себе равных как продовольственная, техническая и кормовая культура: в ее зерне содержится до 43 % белка, 22 % масла, 30 % углеводов. По валовым сборам соя на 4 месте в мире среди полевых культур после пшеницы, риса и кукурузы. Кроме того, соя обогащает почву - за счет симбиотической азотфиксации 1 га посевов сои накапливает за сезон в среднем 50-80 кг биологического азота.

Как добиться высоких урожаев сои в условиях Центрального Черноземья и при этом сработать прибыльно, рассказывает Виктор Щедрин начальник научно-технического отдела Орловского представительства «Щелково Агрохим».

Черноземье осваивает сою

В нашей стране в последние годы активно реализуются животноводческие проекты. Однако дефицит - почти 1 млн тонн! - пищевого белка, как дамоклов меч, висит над осуществлением этих проектов. Данную проблему необходимо решить как можно быстрее, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны. Еще совсем недавно кормовые проблемы животноводства решались за счет импорта огромных объемов соевого шрота (и объемы эти росли год от года: если в 2005 году импортировали 40 тысяч тонн, то в 2009-ом - уже 1 млн тонн!). Но в последние 7-9 лет мы наблюдаем в РФ устойчивый и динамичный рост площадей, занятых посевами сои на зерно. В 2008 году соей было засеяно 747 тыс. га, а уже в 2014 году, по данным Минсельхоза, этот показатель вырос до 1 млн 707 тыс. га. Существуют сформировавшиеся устойчивые зоны производства зерна сои в России - это Амурская область, Приморский, Краснодарский, Ставропольский края, Еврейская автономная область. Но в последнее время регионы Центрального Черноземья (Белгородская, Курская, Воронежская, Липецкая, Орловская...) активно включились в реализацию программы по развитию соеводства. Причин этому несколько, первая - это регион развитого животноводства, где требуются белковые кормовые культуры; вторая и главная - Черноземная зона является одной из самых благоприятных для возделывания сои, здесь существуют все необходимые для соеводства агроклиматические ресурсы. В 2014 году в областях ЦЧЗ площадь под соей составляла 460,1 тыс. га (!) - еще совсем недавно трудно было поверить в то, что такие объемы возможны в нашей зоне.

Среди областей ЦЧЗ по посевным площадям сои лидируют: Белгородская область (160,8 тыс. га), Курская (105 тыс. га), Воронежская (60,1 тыс. га). Валовой сбор зерна сои в ЦЧО в 2014 г. - около 600 тыс. тонн. Надо отметить, что первые результаты обнадежили соеводов, они убедились, что на эту культуру есть устойчивый спрос. Именно по этой причине сельхозпроизводители РФ в прошлом году вышли на небывалые объемы площадей под соей (1млн 700 тыс. га) и уровень валового сбора - 2,5 млн тонн зерна сои. Таких объемов производства сои в РФ никогда не было. Этот факт позволяет говорить о том, что в РФ взят решительный курс на удовлетворение внутренних потребностей в высококачественных белковых кормах с целью решения проблемы продовольственного обеспечения и дефицита пищевого белка.

Сорт - основа успеха

|

|

Таблица 1. Районированные в ЦЧЗ сорта сои |

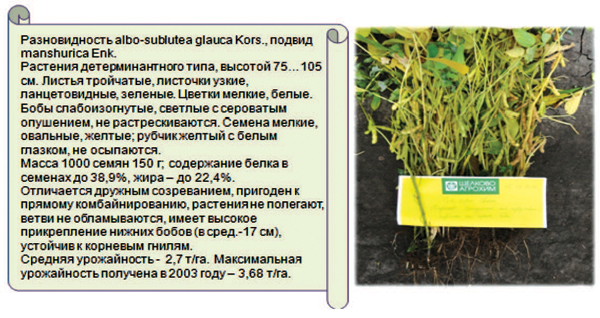

Очевидно, что именно сорт является биологической основой технологии возделывания. На его долю приходится около 50 % прироста урожайности культуры. Более 20 сортов сои на сегодняшний день районировано в ЦЧР. Особой продуктивностью, стабильно высокой урожайностью отличаются сорта, районированные в последние пять лет, - среди них такие, как Свапа, Медея, Аннушка, ряд сортов Белгородской селекции (таб. 1).

В Курской области в ООО «Курсксемнаука» в 2012-2013 гг. проводили сортоиспытания сортов сои, в ходе которых хорошую продуктивность показали следующие сорта: Аллигатор - 27,9 ц/га, Грация - 29,6 ц/га, Лиссабон - 27,9 ц/га, Севилья - 25,7 ц/га, Капнор - 31,2 ц/га... Их показатели говорят о том, что желанная для нас цель - получать в ЦЧЗ урожаи сои не менее 25 ц/га - опирается на реальную базу в виде продуктивных сортов.

|

|

Таблица 2. Соя, сорт Свапа |

|

|

Таблица 3. Соя, сорт Аннушка |

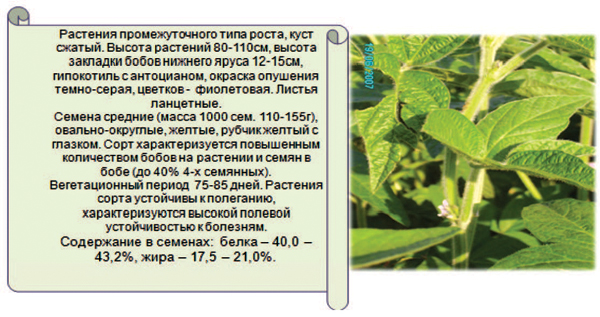

В ООО «Дубовицкое» Орловской области на протяжении ряда лет демонстрируют устойчивые высокие показатели производства семян и товарного зерна сои. Здесь сделали ставку на сорта скороспелые и раннеспелые. Базовыми сортами здесь являются сорта Свапа и Аннушка (таб.2 и таб.3).

Полудетерминантный сорт Аннушка имеет некоторые преимущества по отношению к детерминантному сорту Свапа - у него более продолжительный период цветения, а, значит, и временной диапазон для формирования бобов, для формирования потенциала урожая. Это особенно важно в условиях частых засух. Кроме того, до 40 % бобов этого сорта формируют 4-семянные бобы, а это тоже увеличивает потенциал урожайности.

«Забудем» о чистом паре

Культуру сои в условиях Центрального Черноземья необходимо вести при соблюдении севооборота. Мы в «Дубовицком» рассматриваем размещение сои в различных севооборотах - полевых, кормовых, с высоким насыщением соей (таб.4).

|

|

Таблица4. примеры размещения сои в севоооборотах ЦЧЗ |

Соя может занимать в полевых севооборотах до 12 %, т. е. одно из восьми или девяти полей, а при высоком насыщении может занимать и до 25 %, т. е. два поля из восьми в севообороте. Если говорить о паре, то хочу подчеркнуть, что имеется в виду занятой пар, а о чистом паре в настоящее время грамотные агрономы уже забыли. Мало того, что он неэкономичен, чистый пар - наиболее опасный в отношении эрозии почв вид угодий, поэтому в районах достаточного и неустойчивого увлажнения следует вводить занятые пары.

Основная (осенняя) обработка черноземных почв в ЦЧР под сою проводится в зависимости от сроков уборки предшественника по типу полупара, улучшенной зяби или обычной зяби. В зависимости от того, какой технологии подготовки почвы придерживается хозяйство, можно, осуществив лущение стерни, через две недели произвести либо вспашку с оборотом пласта (классическая технология), либо глубокое рыхление (в «Дубовицком» предпочитают последнее). Глубокое рыхление почвы обеспечит и удаление подплужной подошвы, образовавшейся от предыдущих вспашек, и заделку растительных остатков в верхний слой почвы.

Соя требовательна к элементам питания

Для гарантированного формирования высокого урожая соя нуждается в соответствующих макроэлементах (таб. 5 и 6).

|

|

Таблица 5. Потребность в минеральном питании на урожай сои 25 ц/га |

|

|

Таблица 6. Продолжение |

Следует учитывать уникальную способность сои до 2/3 потребности в азоте удовлетворять самостоятельно - работа азотфиксирующей системы обеспечивается при условии грамотного выполнения приема предпосевной инокуляции семян. В таком случае резко снижаются затраты на использование азотных удобрений.

Хотелось бы подчеркнуть, что балансовый метод определения потребности растений в элементах питания является основой - но при использовании системы CVS (системы управления вегетацией растений) его можно корректировать. Согласно CVS, следует вносить не более 2/3 расчетных норм удобрений, а остальную часть питания растение получает за счет интенсификации метаболизма и листовых подкормок. Система CVS вооружила нас средствами управления вегетацией растений - путем активного применения комплексных микроудобрений и биостимуляторов (таб.7).

Культуру сои - в силу нашей ставки на активную работу симбиотической азотфиксирующей системы - следует размещать на почвах, состояние которых благоприятствует работе этой системы. Ограничителем азотфиксации является кислотность почвы. А в некоторых регионах доля площадей, нуждающихся в раскислении, составляет 50-60 %! Поэтому обязательно следует добиться, чтобы кислотность не превышала 5,5 ед. шкалы рН. На кислых почвах проводят известкование - под предшествующую сое культуру или осенью перед лущением стерни с последующей запашкой непосредственно под сою, норма извести - 5-8 т/га.

|

|

Таблица 7. Система минерального питания |

Более целесообразно вносить дробные, в пределах 3,5-4 т/га, нормы извести через три-четыре года в паровом поле, идущем под озимые зерновые (предшественник сои). В этом случае обеспечивается оптимальный эффект стимуляции микрофлоры при стабильной экологической ситуации в агробиоценозе. Подчеркну, что к черноземам надо относиться бережно: с одной стороны раскислять почвы обязательно, но - кальциесодержащими материалами нужно пользоваться умело, т. е. вносить половинными нормами.

Позаботьтесь о семенах

В ООО «Дубовицкое» предпосевная обработка почвы под сою - с формированием плотного посевного ложа, уничтожением всходов сорняков, созданием над влажным ложем рыхлого мульчслоя за один проход - выполняется компактором Lemken, либо его аналогом Swifter. Когда почва подготовлена таким образом, то есть гарантия, что семена лягут на плотное ровное увлажненное ложе, а это обеспечит появление однофазовых проростков сои, что чрезвычайно важно в технологии возделывания сои.

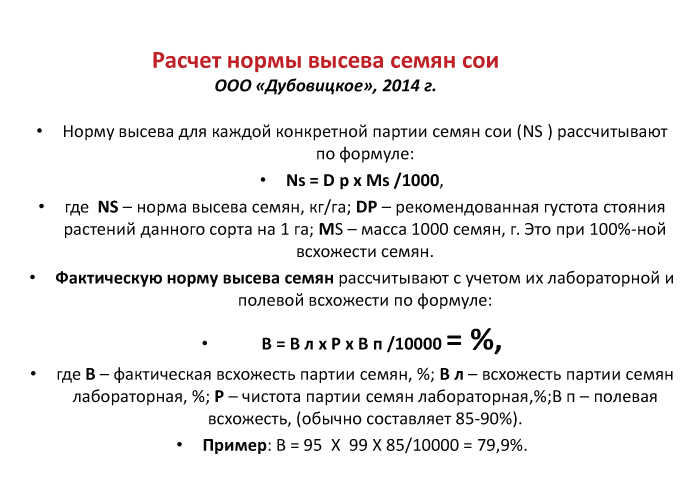

Умелая, содержательная, ответственная работа с семенами является залогом успешного ведения культуры сои. Специалисты обязательно должны владеть такими данными, как фактическая всхожесть приобретенной партии семян. Рассчитать ее можно, зная лабораторную всхожесть, чистоту семян. Обязательно надо воспользоваться рекомендациями селекционера данного сорта: например, по параметрам густоты. Этот элемент технологии строго обязателен. От того, как грамотно вы выполните необходимые расчеты на этой стадии, зависит исход - или ваша работа с семенами станет надежной основой высокого урожая, или, действуя на авось, вы обречете урожай на минимальные показатели.

|

|

Таблица 8. Расчет нормы высева семян сои ООО «Дубовицкое», 2014 г. |

Каждому агроному известно, что для раскрытия потенциала культуры необходимо оптимизировать условия ее произрастания на каждом этапе развития. Это означает, что нам необходимо добиться обеспечения четырех факторов: оптимальной густоты посевов; оптимального питания; чистоты посевов; защиты их от болезней и вредителей (таб.8).

В ООО «Дубовицкое» имеется современный мощный протравочный комплекс, который позволяет решать задачи по качественной своевременной предпосевной подготовке семян. В ассортименте «Щелково Агрохим» для работы с культурой сои зарегистрированы два фунгицидных протравителя - Скарлет и Бенефис. Существуют две возможные схемы их применения: первая предполагает заблаговременную обработку (за 5-15 дней до посева на протравливателе ПС-10 обработка протравителем Скарлет, норма препарата 0,4 л/т семян, норма расхода рабочего раствора - 5-6 л/т, или Бенефис - 0,6-0,8 л/т, норма расхода рабочего раствора - до 10 л/т), вторая - непосредственно перед посевом (при комплексном инкрустировании семян).

Оба названных протравителя высокоэффективны в отношении возбудителей фузариозной корневой гнили - в условиях поверхностной обработки почвы, которая в последние годы стала доминировать на наших полях, полуразложившаяся растительная масса достаточно долго находится в верхнем посевном слое, что создает благоприятные условия для развития упомянутых болезней. Применение щелковских протравителей гарантирует предохранение семян от возможного заражения.

Спасительный инокулянт

На сегодняшний день «Щелково Агрохим» является одной из редких компаний, выпускающих не только собственный инокулянт семян (микробиологическое удобрение Ризоформ), а также стабилизатор-прилипатель «Статик». Возможны три варианта использования жидкого инокулянта: 1) инокуляция непосредственно в день посева; 2) заблаговременная (с прилипателем) инокуляция за 5-15 (до 21 дня) до посева; 3) прямая инокуляция в борозду (при посеве).

Из трех возможных схем применения инокулянта Ризоформ мы считаем предпочтительным инокуляцию в день посева, так как это обеспечивает предельную адресность препарата. На опытах в ООО «Курсксемнаука» мы рассматривали эффективность инокуляции в зависимости от способа применения: в случае, когда смесь инокулянт Ризоформ + прилипатель «Статик» имела экспозицию 6 суток (заблаговременный способ) доля растений с клубеньками в различные фазы развития составляла 35-80 %, а в случае использования инокулянта непосредственно перед посевом показатели формирования клубеньков были более высокие и стабильные (90-100 %).

В прошлом сезоне в ООО «Дубовицкое» мы выполнили три серии экспериментальных работ. В первой серии мы выясняли, какой из способов предпосевной обработки семян (раздельное или комплексное нанесение протравителей и инокулянтов) является наиболее эффективным, и установили, что все варианты применения показали примерно одинаковый эффект - урожайность колебалась в пределах 15-15,5 ц/га, при этом самый высокий показатель урожайности (15,55 ц/га) показал вариант заблаговременной и комплексной предпосевной обработки семян - смесью фунгицидного протравителя Бенефис и инокулянта Ризоформ с прилипателем «Статик».

Во второй серии экспериментальных работ мы испытывали результат применения тех же компонентов предпосевной обработки в комплексе с Биостим Старт (1 л/т) непосредственно перед севом - этот вариант показал увеличение урожайности примерно на 1,5 ц/га.

В третьей серии эксперимента мы прибавили к предпосевной обработке листовые обработки - комплексными микроудобрениями и биостимуляторами. Лучшие результаты показала схема, при которой комплексная предпосевная обработка осуществлялась смесью Бенефис 0,8 л/т + Биостим Старт 1,0 л/т + Ризоформ 2,0 л/т + Статик 0,85 л/т, при этом в течение сезона были проведены две листовые обработки - первая в фазу 4 листа Интермаг Профи Стручковые и Бобовые (1 л/га), вторая в фазу цветения Биостим Масличный (1л/га). Также заслуживает внимания вариант, где наряду с Интермаг Профи Стручковые и бобовые использовался Ультрамаг Бор (1 л/га).

Ключевую роль в формировании гарантированной высокой урожайности играет выбор нормы высева семян.

Выбор той или иной схемы определяется целым рядом факторов: и сортом, и типом почвы, и даже учитывается уровень обеспеченности той или иной техникой.

Важно правильно выбрать сроки сева. Сев сои начинают при устойчивом достижении температуры посевного слоя 12-140 С (в Орловской области - это обычно первая декада мая). Раннеспелые сорта следует высевать позднее среднеспелых, когда почва прогреется до 16-190 С.

Не праздный вопрос - глубина заделки семян. Оптимальная глубина заделки семян - в зависимости от увлажнения посевного слоя - от 3-4 до 4-5 см: если влаги достаточно, выбираем нижние показатели глубины, при недостатке влаги возможно заглубление до 5 см, но недопустимо сеять и слишком мелко - так как, попав в необеспеченный влагой посевной слой, семена могут не взойти, всходы будут изреженные, разнофазовые, кроме того, если семена прошли инокуляцию, то бактерии в контакте со светом погибнут (но недопустима и слишком глубокая заделка семян - на глубину более 7-8 см).

Защита сои от сорняков и вредителей

Трансгенные растения защищены от сорняков и вредителей, но мы выращиваем сорта сои, которые получают традиционным методом селекции. Поэтому с точки зрения защиты растений эта культура требует первоочередного внимания. Культура сои неконкурентна с сорняками в первые фазы развития, поэтому нельзя недооценивать роль эффективной борьбы с сорной растительностью на этом этапе. Принципиальное значение имеет учет сорной растительности и фазового состояния сорняков и культуры. Лучшими сроками для эффективной работы гербицидов на сое в период вегетации является фаза 1-3 настоящих тройчатых листьев. В период вегетации гербициды на сое применяют при достижении порога вредоносности: 3-4 шт./ м2 злаковых и 1-2 шт./м2 - двудольных сорняков

Основные

условия эффективного применения гербицидов на сое следующие:

подбор препаратов - соответственно видовому составу сорняков и степени их

распространения; строгое соблюдение рекомендованных норм, сроков и способов

внесения; достижение наиболее равномерного внесения рабочего раствора;

учет фазы роста сорняков (всходы) и сои (1 лист - ветвление);

внесение гербицидов при устойчивой сухой погоде в ночные или ранние утренние

часы при отсутствии ветра.

Часто приходится сталкиваться с тем, что специалисты либо торопятся, либо опаздывают с применением гербицидов. Если они поспешат и работают до появления 1-3 настоящих тройчатых листьев - например, в фазу примордиальных листьев, которые в полной мере не обеспечивают автотрофное питание растений, то в случае жесткого воздействия гербицидов можно не дождаться восстановления растений.

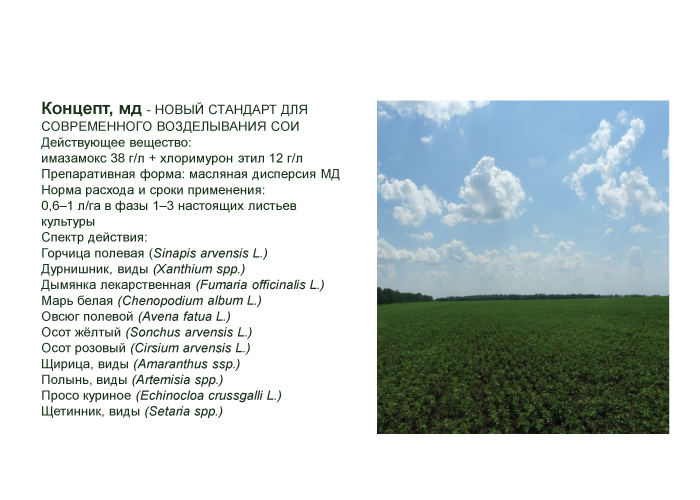

Компания «Щелково Агрохим» зарегистрировала на сое довсходовый и послевсходовый гербицид Зонтран для борьбы с однолетними двудольными и злаковыми сорняками, который можно вносить в почву до всходов культуры и таким образом в течение месяца контролировать сорную растительность. Норма применения составляет 0,6-1,2 л/га.

|

|

Таблица 9. Концепт, МД - новый стандарт для современного возделывания сои |

В 2013 году в ООО «Дубовицкое» мы проводили испытание эффективности на сое послевсходового гербицида Концепт. Через две недели после обработки биологическая эффективность против большинства сорняков (осот, ширица, горец, пастушья сумка...) составляла 100 %. Таким образом, гербицид Концепт показывает высокую эффективность при грамотном использовании, позволяет очистить посевы сои от сорняков. Одно замечание: считаю, что рекомендуемая максимальная норма применения 1,0 л/га является избыточной, практика показывает, что при соблюдении условий внесения норма 0,8-0,85 л/га будет не только достаточной, но и высокоэффективной, и при этом снижается токсичность препарата. Способ применения - опрыскивание посевов в ранние фазы развития сорняков (1-3 настоящих листа) и в фазу 1-3 настоящих листьев культуры (таб.9).

|

|

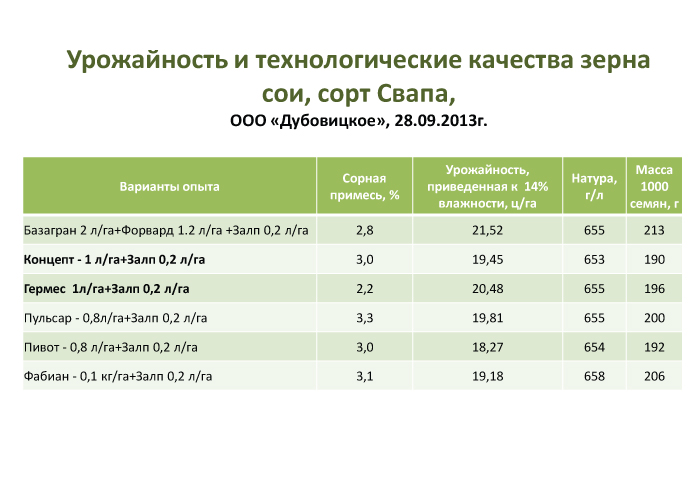

Таблица 10. Урожайность и технологические качества зерна сои, сорт Свапа, ООО «Дубовицкое», 28.09.2013г. |

Также в ООО «Дубовицкое» мы исследовали результативность применения гербицидов, влияние этого фактора защиты на урожайность сои. Результаты представлены в таблице, из которой видно, что Концепт обеспечивает урожайность почти 20 ц/га. Выше результат с применением смеси Базагран + Форвард + Залп - свыше 21 ц/га, но затраты в этом случае неизмеримо большие, чем с гербицидом Концепт (таб.10).

Посевы сои могут повреждать около 50 видов различных вредителей, поражающих всходы, листья, стебли, бобы и семена в соответствующие фазы формирования этих органов растений. Наибольший вред посевам сои в ЦЧР наносят акациевая огневка, паутинный клещ, соевая плодожорка, люцерновая и хлопковая совки.

Для предупреждения возможной вредоносности располагаем инсектицидом Кинфос (спектр вредителей: луговой мотылек, соевая плодожорка, паутинный клещ, норма расхода соответственно 0,3 л/га - 0,3 л/га 0,25-0,4 л/га).

Высока устойчивость сои к ряду грибных и бактериальных патогенов, и для ее защиты от вредных микроорганизмов обычно достаточно предпосевного протравливания семян (затраты на проведение химических обработок посевов сои гораздо меньше - в 2,5-3 раза, чем зерновых культур и сахарной свеклы). Таким образом, защита сои от болезней осуществляется путем применения продуктов «Щелково Агрохим» - Скарлет и Бенефис.

Возможные болезни листостебельного аппарата способен контролировать фунгицид Беназол.

Финальный этап технологии

Ускорить созревание сои и снизить уборочную влажность семян можно только с помощью химических препаратов. Десикация на 7-10 дней ускоряет созревание, подсушивает сорняки и облегчает уборку. Десикацию проводят при побурении бобов нижнего и среднего яруса (при влажности бобов не более 30 %). Для этих целей применяют Спрут Экстра (54 %) в норме 1,3-1,8 л/га, норма расхода рабочего раствора 100-200 л/га.

Существует целый ряд требований к качеству уборки: так, высота среза растения не должна превышать 7-8 см (ряд сортов формирует урожай непосредственно над поверхностью почвы); потери зерна не должны быть более 2-3 %, а дробление зерна - более 3 %; наличие сорных примесей и почвы в семенах не должно составлять более 4-5 %. Существенное замечание о скорости движения комбайна - она не должна превышать 4-5 км/час.

Замечу, что семеноводческие посевы сои убирают первоочередно - при влажности 14-15 %.

В связи с большим содержанием белка и жира, а также повышенной гигроскопичностью семян, соя при неблагоприятных условиях (наличие органических примесей, повышенная влажность) быстро портится. Увлаженные и засоренные семена необходимо немедленно очистить и подсушить. ООО «Дубовицкое» оснащено необходимым оборудованием и на протяжении многих лет обеспечивает качественную очистку и сушку семенного материала.

Послеуборочную очистку семян здесь осуществляют машинами «Петкус-Гигант» К-531, СМ-4, МС-4,5 после их соответствующего переоборудования, ЗАВ-40, ЗАВ-20. Влажное зерно обрабатывают на зерноочистительно-сушильных комплексах КЗШ-2, КЗС-40 с шахтными зерносушилками и приставками. При влажности семян свыше 17 % необходима тепловая сушка. Влажное зерно обрабатывают на зерноочистительно-сушильных комплексах КЗШ-2, КЗС-40 с шахтными зерносушилками и приставками СП-10.

Семенной материал необходимо грамотно хранить, так как при неправильном хранении семена могут потерять всхожесть.

Семена с влажностью не более 14 % хранят в чистых, продезинфицированных, сухих и проветриваемых помещениях. При влажности 14 % семена сохраняют всхожесть в течение года, при 12 % - 2 года, а при влажности 15-16 % к весне такие семена теряют всхожесть.

Оптимальная влажность воздуха в помещениях, где хранится соя, должна быть 65-75 %. Сухие семена можно хранить насыпью или в мешках, уложенных в штабеля, высота которых 1,5-2,5 м (6-8 мешков).

Соя - культура прибыльная

Соя является одной из самых высокодоходных культур. Соя по доходности с гектара при сложившихся стабильных ценах на соевое зерно нередко превышает подсолнечник и близка к сахарной свекле.

Себестоимость производства семян сои в ООО «Дубовицкое» в 2014 году составила в расчете на гектар около 16 тысяч рублей.Если учесть, что цена на семена сои доходит до 35 тысяч рублей за тонну, то нетрудно понять, насколько высокодоходна эта культура.

«Аргумент защиты»

15.06.2015 0«Щёлково Агрохим» презентовала новинки 2026 года на XIV международной специализированной выставке-конференции «Семена, средства защиты растений, агротехнологии» в Астрахани.

С 5 по 6 февраля 2026 г. филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Астраханской области провёл ежегодную конференцию, в которой приняли участие ведущие фирмы-поставщики семян, посадочного материала сельхозкультур, средств защиты растений, удобрений, сельхозтехники, спецоборудования. В выставке участвовали также сотрудники учебных, научных организаций, сельхозтоваропроизводители области и коллеги из Республики Казахстан.

В рамках выставки прошли презентационные выступления участников, а также были проведены круглые столы, где обсудили основные направления развития отрасли растениеводства.

Новые инновационные продукты «Щёлково Агрохим» на выставке-конференции представляли сотрудники Астраханского представительства компании. Гостей у фирменного стенда встречал глава представительства – Ярослав Давыдов.

«В нашем регионе ведущими культурами являются рис и овощные, - рассказал Ярослав Давыдов. – Есть запрос на гербицид по рису и инсектициды. Мы презентовали РИЗОТТО, МД - селективный двухкомпонентный гербицид в масляной формуляции для защиты риса с усиленным действием на однолетние злаковые (просовидные) и другие сорняки. Этим продуктом заинтересовались многие компании, в том числе - ООО «ЛЕБЕДИ-АГРО», которые в этом сезоне планируют заложить сравнительный опыт с нашим новым гербицидом. Успешно показал себя в прошлом сезоне комбинированный инсектицид с продолжительным защитным периодом ЭСПЕРО, КС, который надёжно защитил поля крупного предприятия – ООО «Астраханский рисовод». Большим спросом в регионе пользуется инсектицид контактно-кишечного действия ЮНОНА, МЭ. В предстоящем сезоне планируется увеличение продаж этого продукта».

В 2025-м году овощеводы «распробовали» эффективный инсектицид ПОРФИР, КС для защиты плодовых, овощных и полевых культур от комплекса вредителей. Эта новинка «Щёлково Агрохим» отлично показала себя в действии на томатах открытого грунта у давнего клиента компании – КФХ Курмагомедов. В этом сезоне ПОРФИР, КС планируется применить на больших земельных участках этого хозяйства.

Что касается овощных культур, площади которых в Астраханской области являются крупнейшими в России, интерес аграриев был обращён в сторону нового фунгицида с уникальным сочетанием действующих веществ БЕЛУДЖИ, КС для борьбы с болезнями картофеля, а также микробиологического фунгицида СТАККАТО, Ж для защиты овощных и плодово-ягодных культур от грибных и бактериальных инфекций. Как рассказал глава Астраханского представительства Ярослав Давыдов, во многих хозяйствах не могут победить такую проблему, как бактериоз на луке, поэтому в предстоящем сезоне в регионе будет заложена серия опытов с новыми препаратами «Щёлково Агрохим».

На выставке заинтересовались продукцией «Щёлково Агрохим» и новые клиенты: более чем с 20 сельхозпредприятиями в представительстве обменялись контактами, были представлены каталоги с препаратами и схемами, брошюры и справочники.