«Быстрее, выше, сильнее!» – этот олимпийский девиз часто применяют к сельскохозяйственной отрасли. В условиях рыночной экономики аграрии идут по пути стремительной интенсификации производства, роста урожайности, повышения рентабельности. Но в погоне за рекордами они зачастую забывают о верховодящей роли почвы, а точнее, её биоты – совокупности живых организмов, от которых зависят плодородие и фитосанитарное состояние почв.

Так почему же спортивные девизы плохо работают в сельском хозяйстве? В то время как одни олимпийские чемпионы стремительно сменяют других, почва работает на пределе своих возможностей из года в год, на протяжении многих десятилетий. И задача человека – отнестись к ней как к полноправному партнёру, который должен не только давать, но и имеет право получать взамен. Только так сложившееся «сотрудничество» будет взаимовыгодным и стабильным в долгосрочной перспективе.

К сожалению, в нашей стране процессы деградации почв приобретают масштабы национальной трагедии. Как стало известно на агропромышленном форуме «АгроКомплекс-2021», ежегодно площади деградируемых земель увеличиваются на 1,5 млн га. И явных признаков того, что в ближайшее время эти процессы будут замедляться, пока нет.

На варианте с Биокомпозит-коррект (справа) растения сформировали более развитую корневую систему.

Демонстрируя ответственный подход к сохранению и восстановлению почвенного плодородия, компания «Щёлково Агрохим» продолжает развивать технологию «ЭкоПлюс», направленную на снижение пестицидной нагрузки на почву, оптимизацию минерального питания растений и биологизацию земледелия. Одним из ключевых элементов этого подхода является расширение использования биологических продуктов, включая микробиологический препарат БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ. Он выполняет несколько функций, в том числе подавляет патогенную для растений микрофлору, оздоравливает почву и повышает её супрессивность.

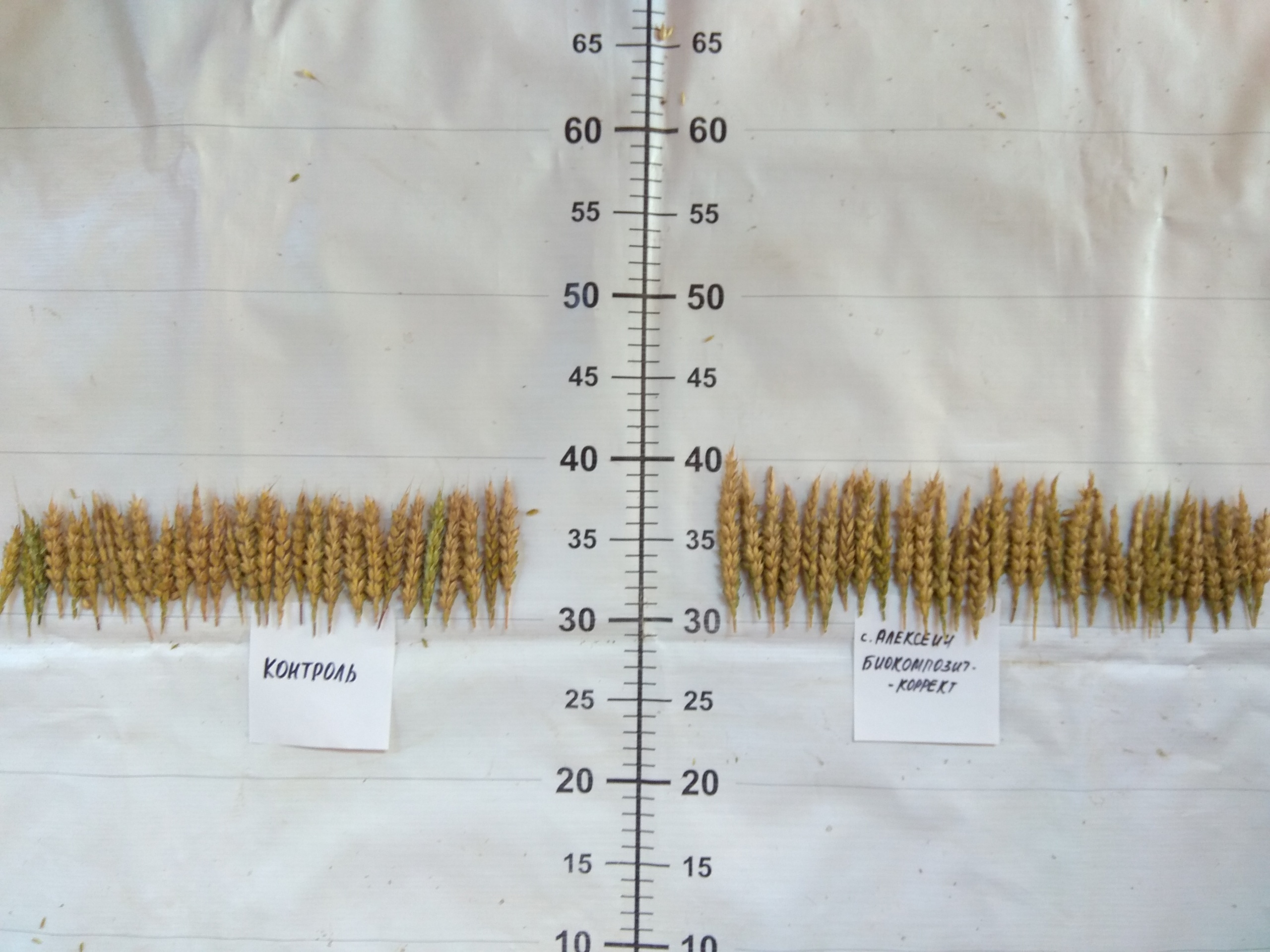

Граница опыта проходит по колышку: справа – вариант предприятия, и невооруженным глазом видно, что растения здесь сформировали меньшую надземную часть, чем на варианте с Биокомпозит-коррект.

Состав препарата объясняет его широкую функциональность. БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ обладает фунгицидными, ростостимулирующими, азотфиксирующими и фосфатмобилизующими свойствами. Кроме того, он ускоряет процессы разложения пожнивных остатков.

Применение БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ актуально при подготовке почвы к севу зерновых, пропашных и технических культур. В этом случае он подавляет численность почвенных фитопатогенов, повышает её плодородие, улучшает доступность элементов питания. Как результат – рост урожайности и рентабельности!

Масса 1000 зерен на варианте с Биокомпозит-коррект оказалась на 9 г больше, чем на контроле.

Эликсир здоровья почвы

Но от слов перейдём к фактам. В сезоне-2019/20 БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ применили в засушливых условиях Краснодарского края, в КФХ «Мухин Н. И.». Опыт поставили на поле с озимой пшеницей, в качестве предшественника выступила кукуруза.

На контрольном участке микробиологические препараты не использовали, а на опытном варианте 29 сентября, после дискования почвы, внесли БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ (2 л/га). Мониторинг состояния растительных остатков, проведённый через месяц, подтвердил высокие деструкционные способности препарата. Количество пожнивных остатков на делянке с БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ составило 390 г/м². А на варианте предприятия этот показатель сохранился на высоком уровне: 580 г/м² (то есть на 190 г/м² больше). Таким образом, в результате применения БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ деструкционные процессы протекали более эффективно, чем в естественных условиях.

Но это ещё не всё. Образцы почвы, отобранные с двух делянок, отправили в лабораторию кафедры фитопатологии, энтомологии и защиты растений ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет». Микологический анализ показал, что на варианте предприятия, где БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ не применяли, количество патогенов составило 15,6 КОЕ/г абсолютно сухой почвы. Что касается супрессивных грибов рода Trichoderma, то их не обнаружили. А другие виды выявленных микроорганизмов при отсутствии Trichoderma имели патогенный характер.

На варианте опыта с применением препарата БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ количество патогенов составило 12,8 КОЕ/г, при этом наблюдалось снижение представителей рода Fusarium. В целом за исследуемый период содержание условно-патогенной микрофлоры на варианте с применением БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ уменьшилось на 2,8 единицы. Признаки почвоутомления при этом отсутствовали.

На варианте с применением микробиологического препарата (справа) процессы деструкции шли быстрее, растения развивались лучше и меньше болели.

Применение БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ положительно сказалось и на фитосанитарном состоянии посевов. В то время как на хозяйственном варианте наблюдался больший запас септориоза на нижних листьях культуры.

Дальнейшие наблюдения показали, что растения, полученные на опытном варианте, сформировали более выполненный колос. Но все точки над i расставила уборка: если на контроле урожайность пшеницы составила 32,2 ц/га, то на опытном варианте, где применили БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ, она выросла до 42,3 ц/га! Таким образом, в условиях экстремально засушливого сезона сохранённый урожай после внесения БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ составил 10,1 ц/га.

Работа с почвами – это длительный процесс, от которого нельзя ожидать сиюминутного результата и мгновенной прибыли. Но она необходима, потому что повсеместная деградация почв является серьёзнейшей угрозой, которая рано или поздно заведёт сельскохозяйственную отрасль в тупик. Изменить ситуацию можно, если поставить перед собой правильные цели, вооружиться терпением и практиковать комплексный подход к её оздоровлению и восстановлению плодородия. И компания «Щёлково Агрохим» готова помочь вам в этом!

Почва – дом для микроорганизмов: как создать в нём баланс?

О том, почему так важно повышать супрессивность почв, рассказывает наш эксперт Эмилия Александровна Пикушова, к. б. н., профессор КубГАУ имени И. Т. Трубилина.

Почва – среда, которая характеризуется большим количеством пищевых цепочек. В частности, растительные сообщества являются продуцентами органического вещества, от возврата которого в почву зависит жизнь многих её обитателей.

Из фотосинтезирующих микроорганизмов, находящихся в почве, важную роль играют сине-зелёные водоросли. Они единственные из фотоавтотрофов, кто обогащает почву азотом. Кроме того, в список продуцентов можно отнести и отмирающую микробиоту, которая также пополняет почву органическим веществом.

Но для разложения органического вещества необходимы редуценты: бактерии, микроскопические грибы, отличающиеся типом питания. Абсолютную пользу приносят облигатные сапротрофы: микроорганизмы, питающиеся только отмершими тканями растений. Речь идёт о представителях родов Fusarium, Penicillium, Rhizopus, Mucor и некоторых других. Эти микромицеты участвуют в разложении простых углеводов, органических кислот, хитина, белков, целлюлозы, пополняя почву макро- и микроэлементами, а также гуминовыми кислотами.

В свою очередь, факультативные или условно-патогенные сапротрофы (гемибиотрофы) могут питаться как на отмерших тканях, так и на живых растениях или прорастающих семенах. Таким образом, грибы родов Fusarium, Alternaria, Cladosporium и другие являются условными патогенами. Их переход к паразитическому образу жизни зависит от состояния растений. Посевы, ослабленные любыми стрессовыми факторами (снижение содержания гумуса, увеличение плотности и кислотности почвы, засуха, затопление, повреждение вредителями, поражение болезнями и др.), становятся более уязвимыми к заселению условными сапротрофами. Например, накопление грибов рода Fusarium, особенно Fusarium oxysporum, связано с подкислением почвы.

Факультативные виды подготавливают пищу для представителей следующего звена в цепочке – условно супрессивных микромицетов (грибы родов Trichoderma, Chaetomium, Aspergillus, Penicillium и др.). Почему они называются условными? Потому что при определённых условиях могут переходить к паразитическому образу жизни. Это особенно характерно для грибов родов Aspergillus и Penicillium, вызывающих плесневение семян кукурузы, подсолнечника, гороха и других культур. Они выделяют большое количество токсинов, которые влияют на прорастание семян и полезную микрофлору. Грибы перечисленных родов, как утверждают почвенные микологи, являются биоиндикаторами почвенного утомления. Это подтверждено в лаборатории КубГАУ в результате проведения многочисленных микологических анализов образцов почвы из ризосферы озимой пшеницы на чернозёмах выщелоченном и обыкновенном в различных агроклиматических зонах Краснодарского края.

Характерно, что в звене условно супрессивных микромицетов наиболее уязвимыми являются грибы рода Trichoderma – самые важные в комплексе.

Хорошо развитая корневая система растений выделяет в почву высокоэнергетические органические кислоты, гормоны, а также органические вещества, которые являются пищей для следующего звена пищевой цепочки – бактерий. Роль этих одноклеточных микроорганизмов неоценима! Они извлекают из органического вещества и минералов, находящихся в почве, макро- и микроэлементы, необходимые для питания растений.

Многообразие видов включает в себя бактерии, которые извлекают азот из почвенного воздуха или обеспечивают им растения через симбиотические связи, участвуют в процессах нитрификации и денитрификации, определяют антифитопатогенный потенциал почвы. Кроме того, бактерии играют большую роль в формировании структуры почвы, а также обогащении приземного воздуха углекислым газом, необходимым для увеличения интенсивности фотосинтеза.

Следовательно, от биоразнообразия и количества микроорганизмов, находящихся в почве, зависят сохранение и увеличение показателей её плодородия. В том числе структура, плотность, водно-воздушный режим, накопление гуминовых и фульвокислот и другие факторы.

Значительная часть видов составляет антифитопатогенный потенциал почвы, снижающий вредоносность возбудителей корневых и прикорневых гнилей.

Высокая активность сапротрофных грибов и бактерий ускоряет деструкцию послеуборочных остатков, а также уменьшает запас патогенов с факультативно-сапротрофным типом питания (септориоз, пиренофороз, фузариоз, фомопсис и др.).

Но это биоразнообразие и количество видов, в свою очередь, зависят от плодородия почвы. В деградированной почве растут значения плотности, снижаются количество органического вещества и концентрация кислорода, происходит подкисление почвенной среды. А это губительно для многих микроорганизмов, особенно для бактерий.

И здесь мы получаем гордиев узел, который аграрии пытаются разрубить переходом на поверхностную обработку почвы или No-Till, увеличением доз внесения минеральных удобрений, выращиванием самых урожайных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур… Забывая об основе основ – микробиологической активности почвы! Повторим: если она низкая, с потерей многих видов, участвующих в почвообразовательном процессе, это приводит к нарушению структуры, уплотнению, подкислению, увеличению количества факультативных сапротрофов, снижению антифитопатогенного потенциала и другим негативным последствиям.

Проблему надо решать планомерно и комплексно. Чтобы восстановить и поддерживать качественные условия жизни в почве, необходимо оптимизировать применение каждого приёма, направленного на сохранение и повышение её плодородия. Отсутствие такого подхода выражается в дальнейшем развитии деградационных процессов, особенно в чернозёмах.

Одним из способов увеличения микробиологической активности почвы является искусственная колонизация полезными организмами – бактериями с различным типом питания и антифитопатогенными микроскопическими грибами. В этом плане возрастает значение деятельности АО «Щёлково Агрохим», которая связана с созданием микробиологических препаратов, направленных на ускорение деструкции послеуборочных остатков, обогащение почвы азотом и повышение антифитопатогенного потенциала.

Высокий эффект от применения этих препаратов достижим в хозяйствах, где принимаются меры для сохранения и повышения почвенного плодородия и создаются условия для интенсивного размножения микроорганизмов. При этом добиться желаемых результатов можно только при грамотном применении препаратов!

Яна Власова,

Краснодарский край

30.06.2021 0

10–12 сентября в Оренбурге проходил масштабный агрофорум, собравший агроснабженческие компании, а также представителей власти, руководителей сельхозпредприятий и специалистов АПК. Одной из тем, обозначенных в деловой программе форума, стали отечественные решения в сфере средств защиты растений.

Алексей Попов на семинаре, посвящённом возможностям отечественных СЗР

Секция «Средства защиты растений, минеральные удобрения: отечественные решения» состоялась 11 сентября. Одним из модераторов встречи выступил глава Оренбургского представительства компании «Щёлково Агрохим» Алексей Попов. Обсуждение, темами которого стали преимущества российских СЗР перед зарубежными, актуальные вопросы минерального питания и производство семян организовало Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области.

В своём выступлении Алексей Попов рассказал собравшимся, в числе которых были руководители и специалисты крупнейших сельхозпредприятий области, о возможностях компании «Щёлково Агрохим» – о растущих объёмах производства пестицидов и о новинках ассортимента.

Особое внимание в контексте продолжающегося в области сева озимой пшеницы Алексей Попов уделил инновационным протравителям. Он остановился на преимуществах смесевого топового протравителя ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ. Это препарат экстра-класса, сочетающий четыре д. в. – прохлораз, тебуконазол, пираклостробин и ацетамиприд – из разных химических классов. Он эффективно защищает проростки и всходы от грибных болезней, в том числе снежной плесени при перезимовке, а также от наземных и почвообитающих вредителей.

Также отметил Алексей Попов достоинства фунгицида АЗОРРО, КС для ранневесенней защиты всходов озимой пшеницы от патогенов. В составе фунгицида – карбендазим, который борется с корневыми гнилями и азоксистробин, который действует против листовых болезней даже при пониженных температурах воздуха.

Оренбургская область – один из лидеров в стране по посевным площадям подсолнечника. В 2025 году культура заняла здесь более 1,3 млн га. Поэтому Алексей Попов рассказал и о новинках СЗР, предназначенных для подсолнечника. В первую очередь речь шла о новом фунгициде ДЕЙЗИ, СЭ. Применительно к подсолнечнику фунгицид может бороться с актуальными для Оренбургской области болезнями – альтернариозом, фомозом и ржавчиной, развитие которых в текущем сезоне наблюдалось повсеместно. Обработку культуры рекомендовано проводить в фазу звёздочки, это позволит защитить посевы от патогенов вплоть до уборки. Пролонгирующий защитный эффект фунгицида обеспечивается за счёт пираклостробина. Ещё одно преимущество препарата – его широкий – 10 культур – спектр регистрации, что делает его незаменимым инструментов фунгицидной защиты в арсенале полеводов.

Также спикер уточнил, что в ассортименте «Щёлково Агрохим» сегодня есть препараты для сортов и гибридов культур, возделываемых по основным технологиям – ИМИ и ИМИ+ (ГЕРМЕС, МД и ГЕРМЕС ФОРТЕ, МД), СуМо (САНФЛО, ВДГ) и классической (БРАВУРА, КС). Участники дискуссии получили возможность увидеть фото с опытных участков, обработанных этими препаратами в оренбургских хозяйствах, и убедиться в эффективности гербицидов против сорной растительности. Говоря о работе гербицида ГЕРМЕС, МД, Алексей Попов привёл результат его полевых испытаний в посевах гибрида подсолнечника Кречет. Оригинатор гибрида – компания «Актив Агро» (входит в структуру «Щёлково Агрохим»). Кречет является одним из самых востребованных российских гибридов по технологии ИМИ и лауреатом премии «Селекционный прорыв» на форуме селекционеров и семеноводов в Казани в 2025 году.

Красногвардейский район Оренбургской области, сортовой подсолнечник, обработка БРАВУРА, КС, 2,3 л/га, 25.06.2025 г.

Кроме того, Алексей Попов отметил появление в линейке инсектицидов «Щёлково Агрохим» ПОРФИР, КС. Действующее вещество препарата – хлорантранилипрол, который эффективен против жёсткокрылых и чешуекрылых вредителей, в частности хлопковой совки, лугового мотылька и капустной моли, но имеет 3-й класс опасности для пчёл. Также ожидается расширение регистрации на подсолнечник против чешуекрылых вредителей инсектицида ЮНОНА, МЭ. Предполагается, что препарат будет зарегистрирован на подсолнечнике, кукурузе и томате до конца 2025 года.

В завершение выступления спикер сказал несколько слов о микроудобрениях и микробиологических препаратах в линейке «Щёлково Агрохим». В том числе о единственном в России NPK-удобрении на микробиологической основе АЗАФОК, на которое уже получен патент. Лучшее доказательство достоинств российских препаратов – их полевая эффективность. А также многочисленные награды, присуждённые в разные годы мировым сообществом нашим разработкам. Так, премию Agrow Awards получали ГЕРМЕС, МД, МИСТЕРИЯ, МЭ, ПОЛАРИС, МЭ, ПРОТЕГО МАКС, МЭ и другие. В 2023 году награды за «зелёные» технологии в конкурсе промышленных инноваций БРИКС 2023 удостоен микробиологический препарат БИОКОМПОЗИТ-ДЕСТРУКТ.

Вопросы по новинкам ассортимента СЗР, микроудобрений, биостимуляторов посетители форума «Меновой двор» могли задать консультантам на стенде «Щёлково Агрохим». Также здесь были представлены полные каталоги продукции российского производителя, включая ассортимент семян сортов и гибридов отечественной, в том числе собственной, селекции.

В агрофоруме «Меновой Двор» приняли участие 130 предприятий из 15 регионов России, а также гости из Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Камеруна и Китая. Выставку открыл врио губернатора Евгений Солнцев. На уличной площадке была организована масштабная экспозиция сельхозтехники.

Всего на агрофоруме представили восемь площадок, в том числе по темам растениеводства и агрохимии, животноводства и ветеринарии, цифровизации АПК. На агрофоруме можно было найти всё – от семян сельхозкультур до готовой продукции пищевой промышленности.