Сергей Борзенков: Совершенствование технологии возделывания высокопродуктивных гибридов кукурузы на зерно в условиях Орловской области

Сергей Борзенков,

генеральный директор ООО «Дубовицкое» Малоархангельского района Орловской области

Так сложилось, что Россия в производстве ценной кормовой культуры - кукурузы на зерно уделяет недостаточно внимания.Основным производителем кукурузы в мире являются США - 300 млн тонн зерна кукурузы в год. Второй по объемам - Китай, и что показательно - если раньше там возделывали кукурузу на экспорт, то сейчас - только для внутреннего потребления как фуражную основу для развития животноводства. В России посевные площади кукурузы на зерно составляют более 2 млн га, на силос и зеленый корм - 1,3 млн га.Основные зоны товарного производства кукурузы в России - Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область, Центральные районы Черноземной зоны страны. В Орловской области этой культурой засеяно 40 тысяч гектаров.

В настоящее время на нужды животноводства в России используется 27-30 млн тонн зерна, доля кукурузы незаслуженно мала. Судите сами: 40% зерновых кормов составляет пшеница, 20% - ячмень, еще 20% - рожь и тритикале, 5% - зернобобовые и 5 % - кукуруза. А между тем в США зерно кукурузы в структуре кормов занимает 88,5%! И неудивительно: ведь если сравнивать по составу и питательности основные зернофуражные корма, то кукуруза по содержанию кормовых единиц опережает пшеницу, овес, ячмень и горох. В 1 кг кукурузного зерна содержится 3300 ккал, пшеничного - 2950, ячменного - 2670, овсяного - 2570. И при этом урожайность зерна кукурузы отличается высокой потенциальной продуктивностью - до 10-15 тонн с гектара!

Кроме того, кукуруза имеет большое агрономическое и экологическое значение: она является хорошим предшественником для многих культур, а по поглощению углекислого газа и выделению кислорода она занимает одно из первых мест среди культурных растений и превосходит даже лес.

В условиях ограничения импорта продовольствия перед Россией встает необходимость развития животноводства. Неслучайно премьер-министр Дмитрий Медведев в начале года провел совещание в Брянске именно по этому вопросу. А без кукурузы развитие этой отрасли немыслимо. Поэтому, учитывая вышеизложенные аргументы, можно смело сказать: у тех хозяйств, что занимаются выращиванием кукурузы на зерно, большие перспективы.

Генеральный директор опытного хозяйства «Щелково Агрохим» в Орловской области ООО «Дубовицкое» Сергей Борзенков знакомит наших читателей с передовой технологией возделывания кукурузы на зерно, которую с успехом применяют в хозяйстве уже не первый год. Эта технология позволяет добиваться хороших урожаев при высокой рентабельности.

Одним из важнейших факторов повышения урожайности кукурузы является размещение ее по лучшим предшественникам: зерновым, сахарной свекле, бобовым. Зерновая кукуруза в ООО «Дубовицкое» с 2008 года размещается в пятипольном зерновом севообороте (со средним размером поля 534 га) после хорошо удобренной и очищенной от сорняков озимой пшеницы по следующей схеме: Горох - Озимая пшеница - Кукуруза на зерно - Яровые зерновые - Озимая пшеница.

В ООО «Дубовицкое» в 2013-2014 гг. возделывали гибриды зерновой кукурузы компаний Pioneer, Limagrain, Euralis Semences. Отмечу, что на предприятии систематически проводится сравнительная оценка сортов и гибридов в условиях местного климата и разработанных нашими специалистами технологий.

Важнейшим фактором роста урожаев зерна кукурузы является полное, сбалансированное и своевременное внесение удобрений.

Согласно данным научно-исследовательских учреждений вынос элементов питания 1 центнером зерна колеблется по азоту от 2,2 до 3, по фосфору - от 1 до 2, по калию - от 2 до 3,3 кг д. в. Для определения потребностей в фосфоре и калии на запланированный урожай в ООО «Дубовицкое» применяется балансовый метод с использованием данных агрохимического обследования полей, проводимого через три года.

|

|

Таблица 1 |

Содержание азота зависит от предшественника: в среднем бобовые культуры накапливают в почве 60-80 кг, пропашные и пары - 60, зерновые - 30 кг д. в. Учитывается, что в период вегетации количество азота увеличивается на 20-30 % за счет минерализации органического вещества. В расчетах также учитывается последействие вносимых органических и минеральных удобрений на 2-й и 3-й годы.

Все калийные и фосфорные удобрения и часть азота, входящего в состав сложных удобрений, вносятся осенью под основную подготовку почвы с использованием распределителей удобрений Amazone со средствами навигации. Оставшаяся часть азотных удобрений вносится весной под предпосевную культивацию.

Есть одна очень важная особенность - согласно технологии CVS, мы сокращаем количество основных удобрений на 40 % от рекомендуемой нормы (см.табл. 1).

Экономия при этом получается значительная. Недовнесенное минеральное удобрение компенсируется согласно технологии CVS за счет листовых подкормок, содержащих все необходимые для развития растения микроэлементы.

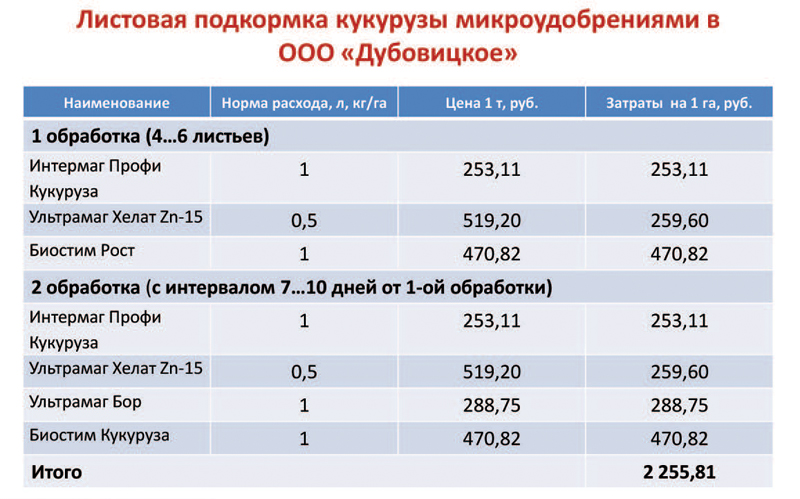

|

|

Таблица 2 |

О роли микроэлементов знают все агрономы. Вместе с урожаем 1 т зерна с 1 га с поля выносится приблизительно: 22-30 кг азота, 10-14 кг фосфора, 20-30 кг калия, 9 кг кальция, 6 кг магния, 5 кг серы. Хотелось бы особенно отметить важность такого микроэлемента как сера (напомню, что ряд исследователей считает, например, серу основным удобрением - наряду с фосфором и калием). Учеными установлено, что применение серосодержащих удобрений на почвах с низким содержанием соединений серы увеличивает коэффициенты использования культурами соединений фосфора, кальция, марганца, повышает урожайность, улучшает качество и повышает окупаемость 1 кг NPK удобрений. Именно эти свойства серы и учтены в технологии CVS.

Там, где почвы легкие (супесчаные) и большое количество влаги, там серы всегда недостаточно в разы. В условиях Орловской области, для которой характерны тяжелые суглинистые почвы с гумусом больше 5%, количество серы составляет 9-9,5 килограммов на гектар (нормальное количество серы в почве должно быть не менее 10-15 кг на гектар), можно все же заметить ее недостаток.

Недостаток микроэлементов проявляется пожелтением листьев, появлением продольных белых полос, багроватым оттенком листьев с нижней стороны. Бороться с дефицитом микроэлементов помогут жидкие удобрения Интермаг Профи (имеются виды этого удобрения, приспособленные для различных культур - зерновых, масличных, свеклы, картофеля, кукурузы и т. д.).

Интермаг Профи Кукуруза предназначен для кукурузы на зерно и на силос и разработан с учетом требований питания кукурузы. Содержит сбалансированный набор микроэлементов, полностью отвечающий питательным требованиям кукурузы. Входящие в состав микроэлементы находятся в легкоусваиваемой растением хелатной форме.

Наибольшая потребность в элементах питания у кукурузы происходит в фазу всходов - 7-9 листьев. Недостаток элементов питания в этот период впоследствии невосполним, так как именно в это время формируются стебель, корневая система и генеративные органы, определяющие урожайность. В ООО «Дубовицкое» регламент применения Интермаг Профи Кукуруза таков: расход рабочего раствора - 200-300 л/га, сроки некорневой подкормки - в фазе 4-6 листьев, последующие 1-2 подкормки с интервалом в 7 дней. Внося удобрение путем некорневых подкормок, через листовой аппарат, мы доносим его до клеток растения. Подкормка анрохимикатом Интермаг - одна из возможностей влияния на формирование урожая.

Для достижения наилучшего результата в программу подкормок рекомендуется включать Ультрамаг Хелат Zn-15 (1-3 кг/га). Ультрамаг Хелат Zn-15 - это полностью растворимое в воде удобрение для листовой и почвенной подкормки, содержащее 150 г/кг цинка. Он не только увеличивает общую урожайность, но и повышает качественные показатели урожая. Регламент его применения таков: доза применения - 0,5-3 кг/га, расход рабочего раствора - 200-500 л/га, время применения - некорневая подкормка в начале вегетационного сезона и далее 2-3 раза с интервалом 3-14 дней.

Рекомендуется также совместное применение с другими листовыми агрохимикатами (удобрениями) биостимулятора Биостим Кукуруза. Он предназначен для некорневой подкормки кукурузы на зерно, силос в период вегетации. Также содержит свободные аминокислоты растительного происхождения (6,0 %), азот (6,0 %), магний (2,0 %), серу (6,0 %), набор микроэлементов: железо (0,3 %), марганец (0,2 %), цинк (0,9 %), медь (0,3 %), бор (0,3 %), молибден (0,02 %), кобальт (0,02 %). В ООО «Дубовицкое» мы применяем его обычно во вторую подкормку. Часто совмещаем с пестицидами - так как биостимуляторы смягчают действие гербицида.

Ученые ВНИИ кукурузы в Ставрополе проверяли влияние препарата Биостим Кукуруза на урожайность культуры: при внесении двукратно в дозе 0,5 л/га в фазе 4-5 и 7-8 листьев - прибавка к урожаю (гибрид Машук 355 МВ, ФАО 350) составила почти 12,9 %, другими словами, получаем около тонны дополнительного урожая. Замечу, применять микроудобрения надо строго по регламенту, не дожидаясь появления признаков недостатка микроэлементов (см. табл.2).

Сей кукурузу в срок - будет прокАгрономы знают, какое большое значение имеет способ подготовки почвы. Уборку предшествующей культуры (озимой пшеницы) на наших полях проводят комбайнами Lexion, New Holland, Acros с измельчением соломы на частицы не более 5-10 см и обязательно с равномерным распределением ее по поверхности поля. Распределение соломы при помощи обычной бороны, как делается в некоторых хозяйствах, у нас из-за высокой урожайности зерновых неэффективно. В ООО «Дубовицкое» солому распределяют с помощью дисковой бороны Amazone Catros, предварительно обработав ее специальными препаратами для скорейшего разложения. До 2012 г. мы использовали для этих целей аммиачную селитру - она вносилась вслед за уборкой из расчета 1 центнер аммиачной селитры на 3-4 тонны соломы, эта мера помогала также ликвидировать дефицит азота в почве.

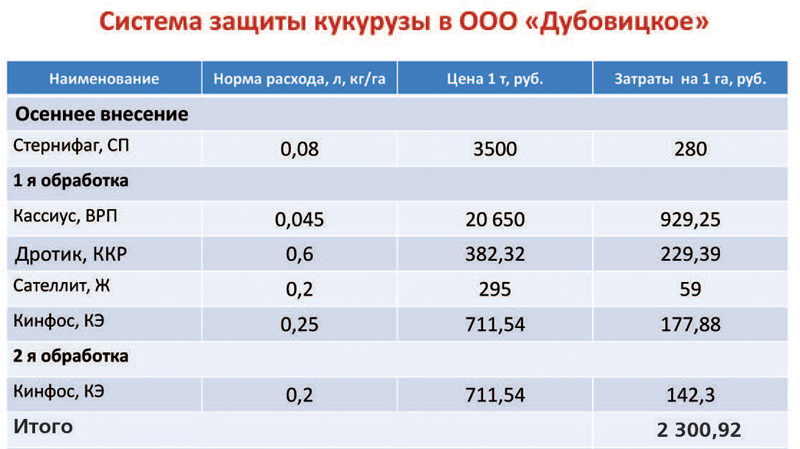

Для снижения затрат на дорогостоящую аммиачную селитру с 2012 года мы стали применять препарат для разложения соломы - Стернифаг, СП (Агробиотехнология г. Москва). Мы вносим его вслед за уборкой озимой пшеницы с помощью опрыскивателя в дозе 0,08 кг/га вместе с 5 кг/га аммиачной селитры, расход рабочего раствора 200 л/га. Планируем испытания нового препарата для этих же целей. Для сохранения полезных свойств микроорганизмов обработка проводится в пасмурную погоду или ночью с быстрой заделкой соломы в почву агрегатом Catros на глубину до 10 см.

Осенняя подготовка почвы в ООО «Дубовицкое» проводится глубокорыхлителем после внесения удобрений с последующим осенним выравниванием почвы боронами и культиваторами. Весной главная задача - сохранить влагу. Для этих целей мы применяем обычные бороны.

Предпосевная подготовка почвы проводится агрегатами Compactor непосредственно перед севом на глубину заделки семян (5-6 см), но желательно на 0,5 см мельче. Целью предпосевной обработки почвы является обеспечение рыхлого, в достаточной мере влажного и теплого поверхностного слоя почвы, а также твердого семенного ложа, позволяющего обеспечить быстрое и дружное прорастание семян. Такая подготовка почвы активирует жизнеспособность микроорганизмов и уничтожает всходы сорняков, кроме того, осуществляется заделка внесенного минерального удобрения (аммиачная селитра).

При неравномерной глубине хода рабочих органов культиватора всходы получаются неравномерные, и тогда на отстающих в росте культурных растениях отрицательно скажется воздействие гербицида. Неграмотный агроном скажет: «плохой гербицид». Но дело не в гербициде, а в том, что его неправильно применили. Проведение мероприятий по защите растений значительно облегчает именно быстрое и дружное прорастание семян, обеспечивающее равномерные всходы.

Поэтому сеять надо обязательно протравленными семенами. В протравителе должен присутствовать и инсектицидный, и фунгицидный компоненты. В технологии ООО «Дубовицкое» мы применяем Имидор Про и Скарлет.

Оптимальные сорта кукурузы для Центрального региона, а также для Средневолжской, Уральской климатических зон - раннеспелые (ФАО - до 210), для Центрально-Черноземной зоны допускаются и среднеранние, для Нижне-Волжской зоны рекомендуются сорта среднеспелые, для Северо-Кавказской - позднеспелые. Мы в ООО «Дубовицкое» используем несколько гибридов кукурузы с разным ФАО, тогда есть гарантия, что при любых условиях всегда будем с урожаем.

Говоря о сроках посева, отмечу, что мы в нашем хозяйстве сеять не спешим: почва под слоем соломы прогревается медленнее, а для сева необходимо, чтобы среднесуточная температура почвы на глубине 5 см составляла 10 градусов, еще лучше - 12, тогда всходы будут дружнее.

Посев проводим сеялками Maestro и SP Dorada (фирмы Gaspardo) со скоростью движения агрегата 5-6 км/ч - 7-8 км/ч. Подчеркну, что скорость сева - важная величина, которая влияет на глубину заделки и равномерность распределения семян. Глубина заделки семян кукурузы зависит от почвенно-климатических условий, в нашем хозяйстве она составляет 5-6 см.

Выращивание кукурузы невозможно без эффективной борьбы с сорняками.

Чувствительность кукурузы к сорнякам и ее конкурентоспособность не во всех фазах развития одинаковы. В связи с этим, в разных фазах вегетации борьбу с сорняками кукурузы следует проводить дифференцированно.

До фазы второго-третьего настоящих листьев она малочувствительна к сорнякам. Но, начиная от этой фазы до появления восьмого-десятого листа, засоренность может быть причиной резкого снижения урожая. В этот период (20...30 дней) посевы кукурузы должны быть свободными от сорняков.

Данные науки и передовой практики подтверждают, что успешно подавлять и уничтожать развивающиеся в посевах кукурузы сорняки можно путем агротехнических и химических приемов ухода за посевами с учетом зональных особенностей ее выращивания.

В ООО «Дубовицкое» для химической обработки посевов мы используем самоходный опрыскиватель. Обработки проводим только в ночное время.

|

|

Таблица 3 |

Комплексная система защиты кукурузы включает в себя, помимо обработки семян инсектицидным протравителем Имидор Про и фунгицидным протравителем Скарлет, предпосевную обработку гербицидом Спрут Экстра, затем в разные стадии развития растений - обработку гербицидами: Кассиус с прилипателем Сателлит, Лорнет, Дротик, Аминопелик. В ООО «Дубовицкое» мы применяем гербициды Кассиус и Дротик (доза 0,5-0,6 л/а).

Регламент применения гербицида Кассиус (применяем против однолетних злаковых и двудольных сорняков) таков: в дозе 40 г/га производим опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры и в ранние фазы роста сорняков. Против многолетних и однолетних злаковых и двудольных сорняков однократно 50 г/га - опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры при высоте злаковых сорняков 10-15 см, и в фазе розетки осотов двукратно 30 + 20 г/га - опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры. Двукратное дробное опрыскивание по первой и второй волне сорняков (интервал 10-20 дней) - гербицид Кассиус следует применять с поверхностно-активным веществом Сателлит.

Гербицид Дротик применяем против злостных трудноискоренимых сорняков, при этом рекомендуемые нормы расхода - 0,75-1,2 л/га (см.табл.3).

Комплекс мер по борьбе с вредителями включает обработку протравителями и применение инсектицидов. Особенно вредят посевам кукурузы проволочники - повреждают семена, проростки еще до всходов, поражают стебель под землей, что ведет к отмиранию растений. Экономический порог вредоносности - 2-5 особей на 1 кв. м. Но в нашей зоне этот вредитель не распространен. В случае если проволочник имеется, для борьбы с ним применяются механические методы, правильная технология, правильный севооборот, кроме того, как уже отмечалось, семена следует обрабатывать современными инсектицидными протравителями.

В нашей зоне посевам вредят кукурузный стеблевой мотылек, озимая совка, хлопковая совка. Последний появился недавно, но досаждает особенно сильно: лeт начинается уже в конце мая, поэтому мы проводим превентивные обработки препаратом Фаскорд - по периметру полей, от посадок, где они зимуют. А также через 21 день после начала лета с помощью самолетов АН-2 - препаратом Кинфос в смеси с Имидором.

Этот аспект защиты очень важен: если не проводить обработку против вредителей, можно потерять до 40 % урожая.

Говоря о защите от болезней, хотел бы особенно заострить внимание на таком заболевании как фузариоз початка. Конечно, сейчас созданы гибриды кукурузы, генетически нерасположенные к фузариозу, но более или менее он все же проявляется. Поэтому необходима обработка семян фунгицидным протравителем Скарлет.

Однако основные потери от фузариоза початков мы имеем в тот период, когда идет подсыхание уже созревших початков для уборки. Вывод - требуется сократить время ожидания, ускорить сроки уборки. Для ускорения подсыхания применяются препараты глифосатной группы - ими мы проводим обработку посевов кукурузы с самолета. В последнее время для этих целей с успехом применяем новый препарат «Щелково Агрохим» на основе диквата - Тонгара. Мы предлагаем мероприятие по десикации вписывать в технологию возделывания кукурузы на зерно как обязательное.

Кроме того, десикация, уменьшая влажность початков при уборке, сокращает затраты на сушку в элеваторе после уборки. В среднем при уборке в нашей зоне влажность составляет 34-36 %, десикация с применением Тонгары уменьшает влажность до 28-26 %. Если учитывать, что при сушке в элеваторе снижение влажности на один процент обходится в 150 рублей затрат на тонну, то нетрудно подсчитать, что даже минимальный эффект - снижение влажности на 4 % даст нам 600 рублей экономии на каждой тонне зерна. Учитывая, что в «Дубовицком» мы имеем урожаи кукурузы до 10 т/га, то экономия получается весьма ощутимая.

Уборка в ООО «Дубовицкое» проводится комбайнами с 8-рядковой кукурузной приставкой Geringhoff (с початкоотделителем). Как я уже отметил, мы прибегаем к десикации. Еще один плюс этого мероприятия состоит в том, что, снижая влажность зерна, мы уменьшаем риск его травмирования. Степень травмирования зерна находится в зависимости от его влажности, и самый оптимальный показатель - от 26%.

После уборки мы сушим зерно в элеваторе, чтобы по возможности в кратчайшее время снизить влажность зерна кукурузы до 14 %. Различают сушку с использованием неподогретого воздуха и сушку теплым или горячим воздухом. Сушка с помощью неподогретого воздуха обычно продолжается 4-8 суток. При этом способе особенно щадятся зародыши зерна кукурузы, что важно при сушке семенного материала. Однако сушка таким методом имеет недостатки, так как часто вызывает поражение зерен микроорганизмами.

При сушке зерна горячим воздухом поражение микроорганизмами ниже, но повышается доля механических повреждений. Причина этого - напряжение тканей зерна, которое возникает при быстром его охлаждении. А травмированное зерно поражается вредителями, его трудно реализовать. Поэтому мы в «Дубовицком» комбинируем сушку горячим воздухом и сушку с помощью вентиляции неподогретым воздухом, то есть, сушим в два приема. Если получается убрать при 23-24 %, то можно обойтись и одним, но при уборке с 30 % влажности сушить надо в два приема.

Во время уборки очень важны мероприятия по послеуборочному измельчению пожнивных остатков кукурузы. Измельчение избавляет от патогенных микроорганизмов, и поле приходит в качественное состояние.

|

|

Таблица 4 |

А теперь я хотел бы остановиться на экономической составляющей нашей технологии. Затраты на производство кукурузы на зерно в нашей зоне при планируемой урожайности 80 ц/га составляют 30-32 тысячи рублей. Но при этом в 2014 году мы получили на кукурузе высокую рентабельность - 55,9 %. Полагаю, в этом году затраты на гектар обязательно вырастут и составят 36-38 тысяч рублей. Но мы рассчитываем получить рентабельность в нынешнем году 80 %. Подсчитать нетрудно: при цене за тонну зерна кукурузы 8 тысяч рублей и при урожайности 8 тонн с гектара мы получим от реализации зерна 64 тысячи рублей с гектара; при затратах даже 40 тысяч рублей на гектар мы все равно будем иметь рентабельность на кукурузе 80-70 %. И при этом следует учесть, что валовой доход с гектара кукурузы на зерно намного выше, чем у любой другой культуры (см.табл. 4).

Добавлю, что в условиях экономической изоляции мы приходим к необходимости выращивания семян кукурузы, наша зона по климатическим условиям подходит для этих целей. Раньше считалось, что обмолот зерен кукурузы на семена можно осуществлять только при 16 % влажности. Но наблюдая за тем, в каких условиях убирают кукурузу на зерно во Франции, я обратил внимание, что уборку осуществляют при 34 % влажности, но убирают початками. Лишь потом доводят до нужной степени подсушиванием. Так что с точки зрения такой технологии, уборка на семена вполне возможна и в наших условиях. Мы можем спокойно выращивать даже гибриды, это реализуемая идея. Остается решить проблему обработки семян, а также их упаковки.

Если говорить о востребованности отечественных семян на рынке России, то основные регионы-производители семян кукурузы - Кубань и Северный Кавказ, но генетика российских гибридов, надо признать, пока отстает. В России множество компаний торгуют импортными семенами, но в условиях изоляции мы, сделав ставку на отечественные семена, останемся в выигрыше.

«Аргумент защиты» 20.05.2015 0

Сегодня в мире голодает около 735 млн человек. Из них 42 млн находятся в шаге от голодной смерти, сообщает ФАО, что означает четвёртую степень острой нехватки продовольствия. В России, по разным оценкам, на 2021 год ниже черты бедности находилось от 6 до 9 млн населения. Не претендуя на великие свершения, что может сделать отдельно взятая компания на этом фронте?

Около 3000 лет назад народонаселение мира не превышало 50 млн человек. Смешная цифра! Сегодня нас почти 9 млрд. И этот рост продолжится. В основном прирост населения ожидается в странах Африки, Южной Азии и в некоторых регионах Латинской Америки. Продолжит расти население Индии. По прогнозам ООН, рост населения Земли замедлится только в самом конце XXI века. Пик численности мирового населения будет достигнут в середине 2080-х годов на уровне 10,5 млрд человек. Как прокормить такое население планеты? И как не разрушить производительные силы земли?

На протяжении тысячелетий голод был постоянным спутником всех человеческих цивилизаций. Стихийные бедствия, засухи, наводнения, войны и революции – всё это не способствовало устойчивости производства продуктов питания.

Большинство стран, столкнувшихся с угрозой голода, находились в Африке. Однако сегодня эта проблема актуальна и для других регионов: Афганистан в Азии, Сирия и Ливан на Ближнем Востоке, Гаити в Латинской Америке. На 2025 год Всемирная продовольственная программа (ВПП) запросила 16,9 млрд USD для решения проблемы голода.

Нулевой голод

В 2012 году на Конференции «Рио+20» по инициативе ООН с целью ликвидации голода в течение жизни одного поколения была принята программа «Нулевой голод».

Одна из целей устойчивого развития как раз и состояла в том, чтобы положить конец всем формам голода и недоедания к 2030 году, гарантировать, что все люди, особенно дети, будут иметь достаточное количество пищи в течение всего года. Что подразумевает такой подход? Конечно, благотворительный сбор средств. Так, согласно данным Всемирной продовольственной программы, для предотвращения голодной смерти 42 млн человек в 43 странах мира прямо сегодня требуется 6,6 млрд USD. Однако, кроме благотворительной помощи, можно сделать кое-что ещё:

- развивать устойчивость сельского хозяйства;

- поддерживать мелких фермеров;

- обеспечивать равный доступ к земле, технологиям и рынкам;

- сокращать количество отходов.

Нулевые отходы

В мире ежегодно теряется и выбрасывается огромное количество продуктов питания. Данные ООН свидетельствуют о том, что около трети произведённых продуктов питания либо портится, либо отправляется на свалку. Это примерно 1,3 млрд тонн пищи каждый год. Эта цифра включает в себя потери и отходы как на этапе производства, транспортировки и хранения, так и непосредственно потребителем.

Александр Козлов - глава Минприроды

Глава Минприроды Александр Козлов приводит такие цифры: «В нашей стране объём пищевых отходов оценивается примерно в 17,9 млн тонн ежегодно. В среднем россиянин выбрасывает около 88 кг еды в год». Чем здесь можно помочь? Осознанность, с одной стороны, и госрегулирование – с другой. Искоренять вредные потребительские привычки, когда мы покупаем больше продуктов, чем можем съесть, и максимальное вовлечение во вторичный оборот с истекающим сроком годности продуктов для получения техногрунта, удобрений, кормов для скота и птицы.

Голод как часть истории

Для народа России, где на половине территории страны зима длится полгода, а вегетационный период на два месяца короче, чем, например, в Западной Европе, вопрос достаточного производства продовольствия вставал в полный рост ещё относительно недавно.

А если вспомнить историю, кажется, что голод был всегда. Вот только то, что сразу приходит на память: Смутное время 1601–1603 годов, когда в результате социальных потрясений и неурожаев в России произошёл массовый голод; тяжёлые неурожаи, массовое недоедание и смертность в конце XVII века; массовый голод крестьянства в разорённой Наполеоном стране; жестокий голод в Поволжье и на Урале в 1891–1892 годах в результате недорода и экономических потрясений. В 1921 году голод охватил около 40 губерний России – только в Поволжье тогда голодали 13 млн человек. Голодомор 1930-х годов.

Распределение продуктов по карточкам до сих пор остаётся страшилкой номер один как для граждан нашей страны, так и для экономического блока правительства. Продуктовые карточки преследовали советскую экономику на протяжении всего ХХ века: карточки в революционном 1917 и далее вплоть до середины 1920-х; многочасовые очереди за продуктами в Великую Отечественную. Так, уже в сентябре 1941 года было введено рационирование на 12 видов продовольствия. Вплоть до начала 1947 года по карточкам выдавали 135 (!) видов товаров первой необходимости, включая продовольствие. В 1970-е годы очереди за молоком стояли с 6 утра. Некоторые ещё помнят «колбасные электрички» в Москву, талоны на сахар и подсолнечное масло в конце 1980-х.

Только технология

Мы понимаем, что накормить мировое население стало возможно только во второй половине ХХ века, – с развитием технологий, появлением минеральных удобрений, прогрессом химической промышленности, выпуском новых поколений пестицидов. Колоссальную роль сыграли и достижения селекции. Можно много рассуждать об экологическом земледелии и полном отказе от внесения пестицидов. Возможно, это работает в отдельно взятом саду, особенно если вы, как английская королева, можете себе позволить штат агрономов и садовников для возделывания зерна и овощей методом ручной прополки. Но от болезней и вредителей это не спасёт. Зелёное мыло и отвар чеснока малоэффективны против фузариозов, ржавчины и других патогенов, тем более в масштабах страны. Помните, как в Библии описано нашествие саранчи: «И взошла саранча по всей земле Египетской <…> она не могла быть сосчитана ни числом их, ни количеством их; и покрыли они всю поверхность земли так, что земля потемнела от них».

А если эпифитотия? Пожалуй, самым наглядным примером отсутствия должной защиты урожая, приведшей к тектоническим сдвигам в истории, может служить Великий голод в Ирландии (1845–1852), вызванный фитофторозом картофеля. Гибель картофеля, который был основным продуктом питания ирландского населения, привела к миллионам смертей и массовой эмиграции населения в более благополучные страны.

На новом витке

Дефицит продовольствия в Советском Союзе ощущался всегда. Так, валовые сборы пшеницы в России в 1990-е годы колебались от 27 до 49 млн тонн. И только в начале 2000-х, когда страна вступила в новый этап развития, мы перестали закупать зерно из-за рубежа. Валовые сборы зерна стали расти. Страна вышла на самообеспеченность. Чуть позже зерна стало столько, что мы задумались о его глубокой переработке, построили несколько заводов по выпуску лизина, других аминокислот, витаминов и премиксов, столь необходимых для животноводства. Сегодня, по информации Ассоциации «Роскрахмалпатока», в России на глубокую переработку идёт около 2,5 млн т зерна в год, включая 1 млн т кукурузы.

В 2024 году валовой сбор пшеницы составил 92,8 млн тонн и 82,5 млн тонн – в 2023 году. «Валовка» по кукурузе достигла 16 и 13 млн тонн соответственно! Страна не только закрыла свои внутренние потребности, но и стала вывозить рекордные объёмы зерна на экспорт (49 млн тонн в сезоне 2023/2024). Стали расти площади посевов под масличными и соей. Заявил о своих правах озимый рапс. Средняя урожайность зерновых в стране выросла с 19 до 30 ц/га. Благодаря росту урожайности сои, рапса и подсолнечника общий валовой сбор масличных культур в России в 2024 году составил 28,6 млн тонн. О таком благополучии 20 лет назад можно было только мечтать!

Оксана Лут - министр сельского хозяйства РФ

Говоря о ключевых итогах 2024 года, министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут отмечала, что все ключевые индикаторы Доктрины продовольственной безопасности исполнены: «По зерну, мясу, рыбе, растительному маслу и сахару наша страна обеспечивает себя с запасом и максимально приближается к целевым показателям по молоку, картофелю и овощам».

Сильное звено

Продовольственная безопасность страны складывается из многих аспектов. Прежде всего это устойчивое сельское хозяйство и доступ к современным технологиям. Одной из системообразующих компаний России с точки зрения продовольственной безопасности стала компания «Щёлково Агрохим» – лидер российского агрохимического и семенного рынка.

Уникальные решения, разработанные под индивидуальные нужды того или иного хозяйства, внедрение в производство лучших достижений селекции, грамотное управление вегетацией – весь этот комплекс инструментов «Щёлково Агрохим» уже сегодня предлагается клиентам, для того чтобы сделать их бизнес максимально устойчивым и рентабельным.

Производственные мощности компании расположены в трёх странах (Россия, Казахстан, Узбекистан), они составляют 110 тыс. тонн/год. Аналитики подсчитали: каждый пятый гектар в России обработан препаратами «Щёлково Агрохим», а это 19% рынка СЗР и 170 различных продуктов, зарегистрированных на территории страны. Новый цех по выпуску современных пестицидов в подмосковном Щёлково производительностью 20 тыс. тонн в год стал крупнейшим в России образцом высокотехнологичного производства.

Фундамент

Доктрина продовольственной безопасности устанавливает целевой показатель самообеспеченности семенами отечественной селекции не ниже 75% к 2030 году. На итоговом заседании коллегии Минсельхоза 27 мая 2025 года Оксана Лут сказала, что этот показатель ощутимо вырос и достиг 67,6%. За последний год серьёзного прогресса удалось добиться по сахарной свёкле, подсолнечнику и по другим культурам. Немалая заслуга в этом принадлежит «Щёлково Агрохим».

Системная работа над улучшением сортов и гибридов, расширение линейки предложений закладывают фундамент продовольственной и экономической безопасности страны, способствуют развитию и повышению технологического уровня отрасли. И здесь «Щёлково Агрохим» на высоте: на данный момент в Госреестр РФ внесено 35 гибридов сахарной свёклы, 14 гибридов подсолнечника, 5 сортов озимой пшеницы и 2 новых сорта сои собственной селекции.

Такие достижения стали возможны благодаря крупным инвестициям, которые позволили создать три собственных селекционных центра, построить новые семенные заводы в разных регионах страны, расширить площади массового размножения до 60 тыс. га.

Александр Прянишников

- директор Департамента селекции и семеноводства с.-х. культур, член-корреспондент РАН

Годовые объёмы производства и реализации семян поистине впечатляют (см. таблицу). Так, по данным директора Департамента селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур, члена-корреспондента РАН Александра Прянишникова, уже сегодня «Щёлково Агрохим» производит 450 тыс. посевных единиц (п. е.) подсолнечника, а это 13% рынка, или около 1,5 млн га в структуре посевов по России. К 2027 году планируется выпускать до 1 млн п. е. подсолнечника.

В 2024 году доля семян сахарной свёклы от компании «Щёлково Агрохим», по разным оценкам, составила от 9 до 13% рынка. В 2025 году этот показатель стремительно вырос до 21%. Так, по подсчётам компании, при общем объёме высева семян сахарной свёклы в России на уровне 1,2 млн п. е., более 300 тыс. п. е. уже приходится на «Щёлково Агрохим».

Таких проектов, как «СоюзСемСвёкла», и таких селекционных центров в России должно быть много, уверен Александр Прянишников. Тогда сложится здоровая конкуренция и можно будет с уверенностью говорить о том, что плановые значения уровня самообеспечения страны семенами отечественной селекции будут достигнуты.

Планируемые объёмы производства семян «Щёлково Агрохим» в сезоне 2025 г.

| Культура | Объёмы |

| Пшеница озимая | 25 тыс. тонн |

| Пшеница яровая | 5 тыс. тонн |

| Подсолнечник | 450 тыс. п. е. |

| Соя | 5 тонн/год |

| Сахарная свёкла | 305 тыс. п. е. |

| Кукуруза | 100 тыс. п. е. |

| Рапс яровой | 90 тыс. п. е. |

СЗР: тренды развития

На примере компании «Щёлково Агрохим» хорошо видно, как прогресс науки делает сельскохозяйственное производство эффективнее и безопаснее. Давайте вспомним, какими дозами работали на полях в 1950–1970-е годы: это были десятки литров и килограммов пестицидов на гектар. Сейчас для многих препаратов погектарные нормы исчисляются миллилитрами – 0,4–0,8 л/га.

Сегодня никто не обрабатывает семена ртутьорганическими соединениями и не использует ДДТ для борьбы с вредителями. Нам доступны самые инновационные формуляции, новые технологии подготовки семян, все технические новшества, которые закладывают инженеры в современную технику для посева, ухода и уборки урожая. Бери и пользуйся!

Традиционные концентраты эмульсий сегодня заменяют на масляные суспомикроэмульсии, концентраты коллоидных растворов, наноэмульсии с размером частиц менее 0,1 мкм. Это формуляции, совершившие научный прорыв. Здесь работает каждая молекула действующего вещества. К примеру, при внесении гербицида ЗОНТРАН, ККР (250 г/л метрибузина) нагрузка на агроценоз составляет 300 г д. в./га, что в 2 раза ниже по сравнению с аналогами (КС), а эффективность препарата выше. А ещё идёт активная разработка технологии получения активных фармакологических субстанций и продуктов тонкого органического синтеза.

Внесение пестицидов становится более точечным и более щадящим. Для получения непылящих продуктов отказываются от смачивающихся порошков в пользу суспензий и водно-диспергируемых гранул. Используются прилипатели, регуляторы роста, различные микробиологические препараты специального назначения, а также коллоидные растворы и препараты на основе масла, что позволяет повысить эффективность препарата и свести к минимуму неблагоприятное воздействие на окружающую среду. Широко применяется малообъёмное опрыскивание (75–200 л рабочей жидкости на гектар), что обеспечивает высокую равномерность покрытия, отсутствие крупных капель и т. д.

Кроме того, большинство современных пестицидов характеризуется коротким периодом полураспада. (Химики знают, что период полураспада того же дуста составлял от 7 до 15 лет в зависимости от условий окружающей среды.) Сегодня всё иначе. Указаны регламенты, сроки ожидания, знай – выполняй.

СЗР: рынок

Продовольственная безопасность страны невозможна без собственного производства средств защиты растений. По данным генерального директора АО «Щёлково Агрохим», д. х. н., академика РАН Салиса Каракотова, в 2010–2020 годах рынок СЗР в России демонстрировал стабильный рост, связанный с развитием аграрного сектора, внедрением современных технологий и увеличением посевных площадей. Среднегодовые темпы роста этого рынка составляют примерно 3–5%, что обусловлено как внутренним спросом, так и импортозамещением. В 2023 году на российских полях было применено 230 тыс. тонн средств защиты растений, из них 143 тыс. тонн – отечественные.

Салис Каракотов - генеральный директор АО «Щёлково Агрохим», д. х. н., академик РАН

Если по производству готовых форм Россия достигла порога продовольственной безопасности, то в том, что касается синтеза действующих веществ, ситуация обстоит сложнее. Производство действующих веществ – это крайне дорогая история, которая упирается в отсутствие большого количества полупродуктов и малотоннажных компонентов: их синтез ещё только предстоит наладить отечественным химическим предприятиям. По разным оценкам, для национальной независимости в сфере производства СЗР России потребуется освоить синтез от 40 до 60 критически важных молекул.

Производство действующих веществ на территории России реально обеспечило бы аграрную безопасность страны, уверен Салис Каракотов. Хорошая новость заключается в том, что «Щёлково Агрохим» развивает проект по организации выпуска первых действующих веществ на своей площадке в Подмосковье.

По планам Минсельхоза, к 2030 году уровень локализации производства действующих веществ в России должен составить 20%. В целом доля СЗР отечественного производства должна вырасти с сегодняшних 60% до 95%.

Конечно, ни одна частная компания не может вложить миллиарды в столь сложный бизнес. Такие крупные инвестпроекты не взлетают без участия государства. Реализовать столь грандиозные планы призван Нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Проект предусматривает целый комплекс мер, направленных на повышение технологической независимости агропромышленного комплекса России, в частности в сфере производства биопрепаратов, СЗР, ветеринарных препаратов, а также он отхватывает селекцию, сельхозтехнику и кадры.

Локомотив экономики

27 мая 2025 года на итоговом заседании Коллегии Минсельхоза России подводили итоги работы агропромышленного комплекса в 2024 году и обсуждали стратегические задачи на перспективу. Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин отметил, что отечественный агропромышленный комплекс является настоящим локомотивом роста национальной экономики – он надёжно обеспечивает продовольственную безопасность нашего государства, осваивает международные рынки.

Михаил Мишустин - председатель Правительства Российской Федерации

На реализацию четырёх госпрограмм, за которые отвечает Минсельхоз РФ, правительство направило 682 млрд рублей. Это позволит сохранить основные инструменты поддержки и послужит базой для стабильного производства.

Ирэн ЗАЙЦЕВА

Продовольственная безопасность в действии

Интересно взглянуть на продовольственную безопасность с точки зрения некоторых сельхозкультур. Так, согласно данным Минсельхоза РФ, площади сева сахарной свёклы в 2025 году составили 1,17 млн га, что на 4 тыс. га больше, чем в 2024 году. Это свидетельствует о расширении господдержки аграрного сектора и о благоприятных погодных условия в ряде регионов. Региональные минсельхозы, докладывая о ходе посевной, отчитываются и об импортозамещении. В Центральном федеральном округе, где под посевы сахарной свёклы отведено 645,5 тысячи гектаров, обеспеченность отечественными семенами «СоюзСемСвёкла» составляет 19,3% от общей площади, что свидетельствует о развитии и поддержке отечественного производителя.

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах уже 12% площадей обеспечено гибридами отечественной селекции «СоюзСемСвёкла». В Саратовской области обеспеченность семенами гибридов «СоюзСемСвёкла» в ПФО составляет 28%. По словам министра сельского хозяйства Республики Татарстан Марата Зяббарова, в сегменте сахарной свёклы особо заметен рост доли российских семян: в 2025 году в Татарстане 53% площадей сахарной свёклы засеяно российскими семенами, тогда как в 2024 году этот показатель составлял лишь 8%. Такой подход полностью соответствует задачам нацпроекта по технологическому обеспечению продовольственной безопасности.

По текущему прогнозу «ПроЗерно», валовой сбор российского зерна нового урожая может составить 130,3 млн тонн (без учёта новых регионов) зерновых и зернобобовых культур, что на 3,5% выше прошлого, 2024, года. Характерным моментом нового сезона является продолжающееся сокращение посевных площадей под зерновыми культурами до 45 млн га, а это примерно на 1 млн га меньше 2024 года.

Средняя урожайность зерновых культур в 2025 году восстановится до 28,9 ц/га, что на 6% выше 2024 года, прогнозируют эксперты «ПроЗерно». Кроме того, в 2025 году можно ожидать рекордного результата по зернобобовым культурам – 6,54 млн тонн против 5,37 млн тонн в 2024 г.

Самообеспеченность растительными маслами в 2024 году в 2,8 раза превысила пороговые значения Доктрины продовольственной безопасности. В 2024 году производство растительных масел в России выросло на почти на 7% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 10,4 млн тонн. Рост производства был обеспечен увеличением урожая масличных культур, а также переработкой переходящих остатков сырья. Рост экспорта подсолнечного масла на 24% также побил все рекорды, достигнув отметки 5,46 млн тонн.

Если с зерном и сахаром на текущий сезон ситуация складывалась благополучно, то с картофелем всё может быть не столь безоблачно. На сезон 2024 года квоты на ввоз посевного материала картофеля были сокращены до 12 тыс. тонн. В 2025 года «в силу определённых обстоятельств ни одной тонны семян из Европы в этом сезоне, скорее всего, поставлено не будет», – прогнозирует исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.

При дефиците отечественного предложения, который наблюдался прошедшей весной, сети отдают приоритет импортному картофелю, который поступает в Россию отовсюду. Главные страны-импортёры – Беларусь, Египет, Турция, Тунис, Израиль, Марокко и Китай.

Неудивительно, когда картофель становится дефицитным продуктом в Магаданской области или на Чукотке. Как сообщает министр сельского хозяйства Магаданской области Николай Кошеленко, уровень самообеспечения картофелем в 2024 году составил 57,5%. Остальные 42,5% завозятся из-за пределов области, в основном из Приморского края, куда продукция поступает из Китая. Импорт картофеля с начала 2025 года по конец мая уже превысил 500 тысяч тонн и может достигнуть 1 млн тонн. Но когда без картофеля остаётся средняя полоса России или Центральный регион, это внушает тревогу и заставляет задуматься о качестве планирования и управления.

При этом в России есть республики, где никакого дефицита картофеля прошедшей весной не наблюдалось, как, например, в Татарстане. Так, по результатам уборки в 2024 году, «подушевое обеспечение картофелем в республике было на 300% выше нормы, – сообщает министр сельского хозяйства РТ Марат Зяббаров. – В текущем году под эту важную сельскохозяйственную культуру планируется задействовать 5576 га земель, что на 1350 га больше, чем в прошлом году».

Необходимость увеличения производства картофеля в Татарстане способствует укреплению продовольственной безопасности не только отдельного региона, но и страны в целом, считает министр.