Как методы биотехнологии позволяют ускорять селекцию и получать сорта с заданными характеристиками

Примерно десять тысяч лет назад человек «одомашнил» дикого предка современной пшеницы. Этот приём сегодня получил название «доместикация», он положил начало селекции сельскохозяйственных растений – технологии, которую называют критической для современной цивилизации. Селекция позволяет получать сорта и гибриды сельхозкультур, которые дают высокие урожаи с высокой питательной ценностью продукции – именно это нужно, чтобы прокормить миллиарды людей. Тысячелетиями селекционеры тратили на создание сорта долгие годы, но в XX веке появились технологии, которые позволили в разы ускорить процесс и сделать его более осознанным – благодаря новым знаниям о механизмах наследственности, о ДНК. Сегодня эти технологии доступны селекционерам «Щёлково Агрохим». На примере работы с сортами озимой пшеницы мы расскажем, какие перспективы открываются перед аграриями. Спойлер: скоро можно будет создать сорт не только под агроклиматический регион, но даже под задачи конкретного поля…

Отбор под микроскопом

«Щёлково Агрохим» развивает селекционное направление уже более десяти лет. Инициатором развития нового направления, наряду с традиционным – производством средств защиты и питания растений, – стал гендиректор компании, академик РАН Салис Каракотов. Приоритетная цель – обеспечить суверенитет страны по семенам стратегически важных сельхозкультур. Команду селекционеров зерновых и зернобобовых культур в «Щёлково Агрохим» ведёт за собой директор департамента селекции и семеноводства, д. с.-х. н., профессор и член-корреспондент РАН Александр Прянишников. Под его началом создаются новые высокопродуктивные сорта озимой пшеницы, сои и теперь ещё и гороха.

Учёный с мировым именем Александр Иванович опубликовал 200 научных работ, в том числе в зарубежных научных изданиях – сторонник инновационных методов в работе. Как и все другие направления деятельности компании, селекционное развивается в тесном сотрудничестве с передовыми научными учреждениями нашей страны. Одно из них – ВНИИ сельскохозяйственной биотехнологии (ВНИИСБ), где совершенствуют методы клеточной и генной инженерии для создания новых форм сельхозкультур и работают с различными ДНК-технологиями.

«Институт сотрудничает со «Щёлково Агрохим» долгие годы, – говорит завлабораторией прикладной геномики и частной селекции сельскохозяйственных растений Михаил Дивашук. – Но с тех пор, как в компании начали развивать направление селекции зерновых культур, взаимодействие стало ещё более активным. Для оптимизации и ускорения селекционного процесса мы используем практически все доступные нам ДНК-технологии, в том числе апробируем новые».

В этом году лаборатория завершила масштабную работу по оценке генетического разнообразия большой коллекции сортов мягкой озимой пшеницы, предоставленных «Щёлково Агрохим». Целью было выявить образцы с сочетаниями генов, которые несут наиболее ценные хозяйственные признаки. На их основе в дальнейшем селекционеры «Щёлково Агрохим» будут создавать новые, ещё более эффективные сорта.

К примеру, учёных интересовал «ген короткостебельности» (Rht). Это один из наиболее ценных признаков для современных высокоурожайных сортов, возделываемых по интенсивной технологии. Присутствие Rht обеспечивает небольшую высоту растения и достаточную толщину стебля, что не даёт полновесному колосу полегать под сильными ветрами.

Ещё один важный признак, определяемый на генетическом уровне, – чувствительность к фотопериоду. За неё отвечает ген Ppd. В более северных широтах сорта с таким геном скорее продемонстрируют лучшие характеристики по урожайности, поскольку более эффективно используют более продолжительный световой день (к таким, например, относится «щёлковская» Ермоловка).

Производителям зерна важно не только количество, но и качество урожая. Один из генов, который отвечает за него – а именно за содержание основных белков пшеницы глютенинов, – имеет название Glu, его учёные также искали (и нашли!) в исследуемых образцах. «Мы определили «образец-донор», который в дальнейшем можно будет использовать при скрещивании с другими сортами для повышения хлебопекарных свойств зерна», – уточняет Михаил Дивашук. При этом в образце Щёлково 2 по гену Glu-B1 выделена очень редкая субъединица 7ОУ, которая уникальна своим влиянием на формирование «сильного глютенина».

«А как же устойчивость к болезням?» – спросит дотошный читатель. Есть исследования и по этому блоку «генетических систем». К примеру, ген 1B1R может повышать устойчивость культурных растений к болезням и низким температурам, что обусловлено наличием секалинов (основные белки эндосперма семян) ржи. В этом же ключе учёные изучают явление интрогрессии – «генетического следа» диких предков в современных сортах пшеницы. Его присутствие также повышает устойчивость культурных форм к негативным факторам внешней среды.

«Определение ряда генов, отвечающих за хозяйственно-полезные признаки, даёт нам преимущества при создании нового сорта, – поясняет Михаил Дивашук. – Главное – мы сокращаем объём работ и период селекционного процесса. Как минимум, нам не нужно ждать, пока растение вырастет, чтобы увидеть, какой оно высоты. Не нужно заражать его патогеном, чтобы оценить устойчивость, и так далее. Всё это мы видим по анализу ДНК. Конечно, проводить селекцию без классических полевых испытаний невозможно. Методы геномной и клеточной селекции могут лишь помочь полевым исследованиям, направить и ускорить их. Но результаты нужно «проверять полем». Наши методы позволяют вести более точный отбор, оценивая растение по генотипу, а не по фенотипу (внешним признакам), мы минимизируем работу селекционера «вслепую». В перспективе, отбирая образцы с необходимым сочетанием генов, мы сможем получать экспериментальный материал с искомыми хозяйственно-полезными признаками. Либо на основе базового сорта получать его производную форму под заданные агроклиматические условия или под систему конкретного поля, исходя из ряда факторов. Например, мы можем сохранить все полезные свойства сорта Изумруд Дубовицкого, которые он проявляет в северной полосе, и, убрав ген фоточувствительности, добиться, чтобы и на юге он показал сопоставимые результаты».

Сорта нового экотипа

Прежде чем рассказать о новых подходах к селекции учёных ВНИИСБ, которые сегодня применяются на практике совместно с селекционерами «Щёлково Агрохим», – несколько слов о впечатляющих результатах компании по селекции озимой пшеницы.

За годы работы под руководством Александра Прянишникова в ассортименте «Щёлково Агрохим» появился ряд сортов, в которых закрепились лучшие характеристики культуры. Важный момент: сорта создаются с учётом агроклиматического разнообразия сельхозтерриторий Российской Федерации.

Компания реализует стратегию «вертикального» взаимодействия всех звеньев селекционно-семеноводческого процесса. В основе – ООО НПО «Бетагран семена» и ООО «Дубовицкое», где идут основные работы по созданию и испытанию новых линий. Обязательное условие перед регистрацией сорта – широкие испытания в различных агроклиматических зонах. Это касается всех культур, над которыми работает компания: озимая пшеница, соя, горох, подсолнечник и сахарная свёкла тестируются в хозяйствах Центрального, Поволжского, Южного, Сибирского, Уральского и других федеральных округов. Партнёрами выступают передовые предприятия, на полях которых каждый сорт проходит испытания с различной степенью интенсификации агротехнологий.

«Одна из задач селекционно-семеноводческих программ «Щёлково Агрохим» – совершенствование регионально ориентированных технологий возделывания сельхозкультур и формирование технологического паспорта сорта, – уточняет Александр Прянишников. – Для нас важно вписать в региональное разнообразие сельхозпроизводства сорта и гибриды «Щёлково Агрохим», оценить их отзывчивость на факторы интенсификации, прежде всего на листовые обработки, и увидеть тот потенциал, который можно реализовать в различных условиях. В итоге – предоставить сельхозтоваропроизводителю технологический паспорт сорта».

Обеспеченность российских аграриев отечественными сортами озимой пшеницы в 2023 году, по данным Минсельхоза РФ, приблизилась к 93%. Казалось бы, можно успокоиться. Но дело не столько в количестве, сколько в качестве. Основной вопрос – конкурентоспособность отечественных сортов озимой, по сравнению с зарубежными, по ряду факторов: урожайность, адаптивность, качество зерна. Сегодня каждое предприятие должно иметь выбор отечественных сортов, которые бы показали результат при различных погодных условиях. Поэтому «Щёлково Агрохим» и разрабатывает линейку сортов озимой пшеницы, где есть интенсивные, полуинтенсивные, экстенсивные, а также высокотехнологичные сорта.

Первый, внесённый в Госреестр по трём регионам сорт: Володя. Он высокоинтенсивный, низкорослый и скороспелый. Потенциальная урожайность – 100 ц/га, устойчив к жёлтой, бурой ржавчине и мучнистой росе. Характеризуется стабильностью, повышенной морозо- и засухоустойчивостью. Плюс обладает отличными хлебопекарными качествами.

Ещё более стойкий по ряду факторов сорт – ДФ 2020. Его основные испытания проходили в засушливых условиях Поволжья. В суровых условиях года Башкирии он дал в среднем 68 ц/га. Может возделываться как по интенсивным, так и по экстенсивным технологиям. Устойчив к засухе, низким температурам, полеганию и снежной плесени, высокоадаптивен. Сорт уже внесён в Госреестр Туркмении.

Ещё больший «иммунитет» против засухи имеет Изумруд Дубовицкого. Его испытывали в Оренбуржье и в Туркмении (где он также внесён в Госреестр). В КФХ Владимира Дмитриева в Оренбуржье на 1000 га на нём добились средней урожайности 83 ц/га. Это ультраскороспелый сорт с отличной морозо- и засухоустойчивостью и невосприимчивостью к снежной плесени.

Гордость департамента селекции и семеноводства «Щёлково Агрохим» – сорта озимой пшеницы нового «орловского экотипа», которые селекционеры относят к «высокотехнологичным». Они имеют повышенный потенциал продуктивности и требуют точечных агротехнологических приёмов для достижения высоких показателей. «В настоящий момент формируется кластер сортов, которые могут позволить предприятиям получать 150 и более ц/га. Пример – Ермоловка, которая два года подряд входит в Книгу рекордов России. В производстве мы получили в этом году 122,6 ц/га, в испытаниях – 163-165 ц/га, а в отдельных повторениях – 178 ц/га. Качество зерна при этом остаётся на достаточно высоком уровне. При высокой урожайности содержание белка составило 14,5%», – резюмировал Александр Прянишников. В эту же группу входит ещё один «щёлковский» сорт – Система. В июле 2022 года в хозяйстве Краснодарского края на этом сорте с площади 50 га получили 101,3 ц/га в среднем.

Один из частых вопросов, которые возникают у рядовых аграриев, звучит так: «Каким образом «Щёлково Агрохим» так быстро получило новые сорта?» – «Я стоял на плечах гигантов», – писал в одном из своих писем Исаак Ньютон в XVII веке, имея в виду, что его гениальные открытия базируются на знаниях учёных предыдущих поколений. «Щёлково Агрохим» аккумулировало в своей работе передовые достижения ведущих селекционных школ – краснодарской, немчиновской, поволжской, – говорим мы, что позволило относительно быстро создать сорта с выдающимися характеристиками. Селекционная работа по зерновым велась в сотрудничестве с ФИЦ «Немчиновка», ФНЦ зернобобовых культур, частными селекционными центрами Воронежа (ООО «Павловская Нива») и Самары (ИП КФХ Цирулёва Е. П.). Кроме того, использовались и наработки учёных-генетиков. Так, в создании сорта Изумруд Дубовицкого принимали участие специалисты Института генетики и цитологии СО РАН. Можно сказать, что он был «первой ласточкой», на которой тестировали сочетание классических и геномных методов селекции.

Революция в селекции

Время – невосполнимый, а потому самый ценный ресурс. Особенно остро чувствуют это селекционеры, ведь при классическом подходе на создание сорта той же пшеницы уходит 10-15 лет. Этот срок можно сократить минимум вдвое благодаря особой технологии Speed breeding («скоростное выращивание» – англ.), которую учёные ВНИИСБ реализуют сегодня совместно с селекционерами «Щёлково Агрохим». Speed breeding – разработка учёных института. Её главная особенность – получение большего числа поколений в год благодаря выращиванию образцов растений в специальных климатических камерах. Михаил Дивашук называет эту технологию «революционной в селекции растений». В камерах можно регулировать длину светового дня, интенсивность и качество света, а также поддерживать необходимую температуру, уровень углекислого газа и влажность для стимуляции цветения и получения семян. В поле на выращивание одного поколения культуры в условиях большей части территории РФ уходит год. Для получения линии с устойчивыми наследственными признаками – основы сорта – по классике нужно не менее шести поколений. Климатические камеры значительно сокращают сроки воспроизводства, а вкупе с методами генетического анализа дают селекционерам точные инструменты для получения сортов с необходимыми характеристиками.

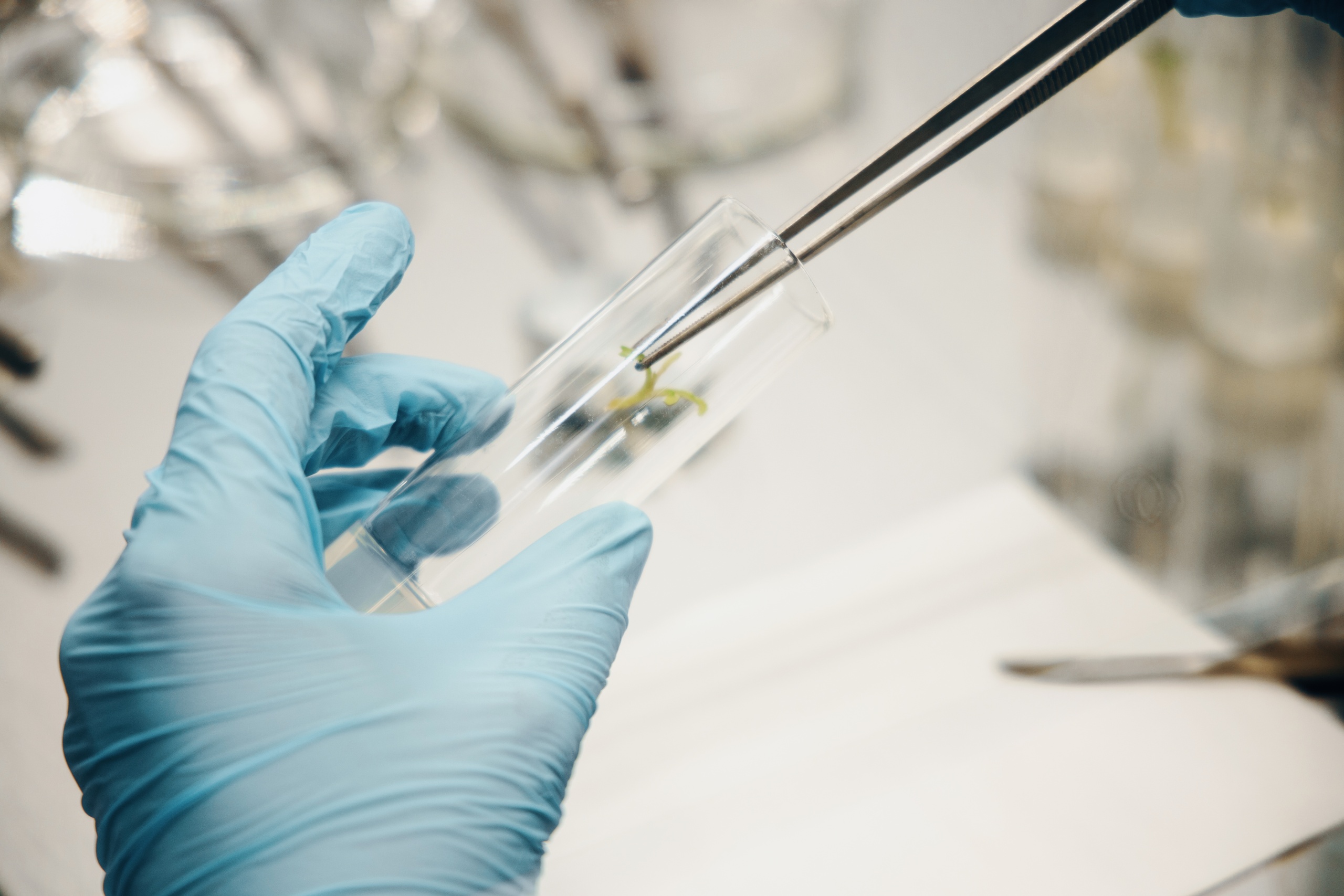

«По озимой пшенице мы уже научились получать три поколения в год. Сейчас эксперименты продолжаются: мы варьируем продолжительность и частоту смены светлого и тёмного периода для растений, а также сокращаем генеративную фазу – вырезаем из незрелого семечка зародыш и сажаем его на питательную среду», – рассказывает собеседник.

По его словам, селекционная работа по новым сортам озимой пшеницы под брендом «Щёлково Агрохим» приобретает более осознанный и системный характер, поскольку в своих подходах сочетает методы классической селекции с геномными технологиями. В результате будут получены как совершенно новые сорта, так и сорта-аналоги, где учёные изменят лишь одно-два свойства по заданию селекционеров. «Важно понимать, что мы не занимаемся производством ГМО-организмов. Работу по редактированию генома мы ведём лишь на перспективу, в экспериментальном ключе. Сейчас применение ГМО-культур в нашей стране запрещено. Мы пользуемся только методами генетического анализа», – поясняет Михаил Дивашук.

К примеру, одна из новых гибридных комбинаций озимой пшеницы базируется на двух выдающихся родителях – «выносливом» Изумруде Дубовицкого и «плодовитой» Системе. Гибрид первого поколения F1, благодаря технологиям клеточной селекции, получит форму с устойчивыми наследственными признаками (дигаплоид) и будет размножен для дальнейшего воспроизводства и оценки в полевых условиях. Параллельно учёные будут выращивать гибридные поколения в климатических камерах по технологии Speed breeding. «В каждом поколении мы будем получать образцы и изучать их на предмет присутствия нужных нам сочетаний важных генов, которые в дальнейшем определят признаки сорта. Прошедшие отбор будем размножать дальше. Поскольку оценка и отбор будут вестись по генотипу – более точно, то, скорее всего, уже к 4-5 поколению мы получим растения с устойчивыми наследственными характеристиками, которые затем станут базой для новых линий и отправятся на испытания в поля. При этом период наработки такого материала в климакамере составит всего один год», – уточняет Михаил Дивашук.

Благодаря тесному взаимодействию учёных-генетиков и селекционеров-практиков срок создания новых сортов озимой пшеницы (а также кукурузы, сахарной свёклы, подсолнечника, сои и гороха) можно будет сократить вдвое. Качество сортов будет подтверждаться как классическими методами – данными сортоиспытательных станций, – так и генетическим паспортом сорта.

«В данный момент на базе лаборатории ВНИИСБ мы уже ведём анализ генетического разнообразия 190 сортов сои. По этой культуре также изучаются гены, отвечающие за хозяйственно-полезные признаки. По сое это ранее цветение, растрескиваемость стручков, габитус и так далее. В России мы одна из немногих селекционных компаний, которая в партнёрстве с научным институтом проводит такие масштабные работы не на бумаге, а в реальности», – резюмирует Александр Прянишников.

***

Технологии классической и геномной селекции, а также биотехнологии применяют и в процессе создания гибридов сахарной свёклы в селекционно-семеноводческом центре «СоюзСемСвёкла» (совместный проект «Щёлково Агрохим» и ГК «Русагро»). Здесь также опираются на опыт двух селекционных отечественных школ, переживших эпоху упадка отрасли в девяностые годы и сохранившихся на российском рынке.

«Мы работаем в культуре ткани по микроклонированию, получению удвоенных гаплоидов, созданию полных компонентов нового гибрида. Всё это позволяет нам создавать новое из нашего генетического банка», – уточняет гендиректор центра «СоюзСемСвёкла» Роман Бердников.

Учёные «СоюзСемСвёкла» первыми в России собрали геном сахарной свёклы. «Мы понимаем, какие участки собраны в геноме и в какой последовательности, какие участки за какие признаки отвечают, какое сочетание в геноме должно быть по сахаристости, урожайности, устойчивости к болезням», – разъясняет собеседник.

На сегодняшний день «ССС» создала 27 гибридов, 12 из них доступны в продаже. Объём посевных единиц на сезон-2023-2024 составит 200-250 тыс. Семена гибридов получают в Крыму, используя безвысадочный или штеклинговый способ, всего за год. Только «Русагро» отведёт в 2024 году под семена селекции «ССС» 25 тыс. га. Подробнее о методах селекции сахарной свёклы и результатах испытаний можно почитать в материале «Говорим «свёкла» – подразумеваем «сахар» в октябрьском выпуске журнала Betaren Agro и на сайте betaren.ru.

Елена Нестеренко

Его создал академик РАН, выдающий российский селекционер многолетних культур (яблони и груши), работающий во Всероссийском НИИ селекции плодовых культур (г. Орёл) - Евгений Седов

К созданию сорта яблони День Победы селекционер шёл 33 года, сорт вошёл в Госреестр селекционных достижений России в год 75-летия Победы, а в нынешнем юбилейном году, высаженные пять лет назад яблони сорта День Победы, дадут полноценный урожай.

Май после унылой, слякотной зимы и промозглых первых весенних месяцев ошеломил нас буйным цветением садов. Главное их украшение, безусловно, яблони, окутанные невероятно нежной дымкой бело-розовых цветов, источающих невообразимо вкусный аромат.

«Был уверен, что в год 80-летия Победы, яблони будут цвести также обильно, как в мае 1945 года», - любуется молодыми цветущими яблоньками Евгений Седов.

Евгений Николаевич не понаслышке знает, что в мае 1945-го яблони цвели особенно буйно. За плечами академика – 95 вёсен.

Притяженье садов

Мальчишка военного времени из воронежской глубинки Женя Седов встречал первую весну Победы с мечтой растить яблоневые сады.

Интерес к садоводству у сельского паренька пробудила… война. Женя в разбомблённой библиотеке родного Павловска ещё в первый год войны подобрал скромного вида книгу: С. И. Исаев «Мичуринские сорта плодовых и ягодных культур». Как вспоминает Евгений Николаевич, читал он её запоем. Разбираться в научных терминах для него оказалось делом увлекательным.

Книга определила всю его дальнейшую судьбу. Уже будучи взрослым человеком, Седов познакомился и подружился с автором, с лёгкой руки которого в юном возрасте решил покорять селекцию.

Учиться изменять, усиливая, улучшая, укрепляя те или иные характеристики яблонь и яблок, Евгений Седов начал сразу, как стал студентом Воронежского сельхозинститута. Он и вступительные экзамены сдал с лёгкостью, и учился с увлечением. Однако во время первой сессии его чуть не отчислили.

У первокурсника развалились единственные тапки, а после того как походил по холоду босиком, развился ревматизм. Седов даже вставать не мог, чтобы ходить на экзамены. Превозмог себя, когда однокурсник сообщил ему об отчислении. Отказаться от мечты создавать сады Евгений не мог. И он, собрав волю в кулак, несмотря на мучившую боль, сдал зачёты и экзамены и восстановился в институте. Перед молодостью и оптимизмом отступила болезнь.

Обоснованная рекомендация

Вместе с выпускным красным дипломом Евгений Седов, не имеющий трудового стажа, получил рекомендацию для поступления в аспирантуру. Это был исключительный случай, но обоснованный: студенческие наработки Седова оценили, как имеющие огромное значение для науки и требующие дальнейших научных изысканий.

Евгений Седов продолжил их, став аспирантом НИИ им. И. В. Мичурина г. Мичуринска Тамбовской области. В течение трёх аспирантских лет будущий академик работал над темой подбора лучших опылителей для новых сортов яблонь.

Результаты опытов он всегда мог обсудить дома с супругой Зинаидой, также выпускницей Воронежского сельхозинститута, которую заприметил на параллельном потоке, ещё будучи третьекурсником.

Молодой учёный, решая задачи подбора сортов, взаимно опыляющих друг друга и их размещения в саду, ставил перед собой ещё множество задач получения в садах высокого урожая. Он мечтал добиться более регулярного плодоношения яблонь, увеличения сроков лёжкости, разнообразия вкуса и окраса яблок, победить вредоносную паршу.

Молодой учёный считал, что для обеспечения разнообразия и обилия яблок в российских садах нужно выводить новые сорта яблонь, чтобы они сами не болели, а плоды давали с целительными свойствами.

На аспиранта-мечтателя большинство опытных садоводов, в том числе маститых учёных, смотрели снисходительно, но это не отбило у Евгения Седова желание работать по селекции яблонь и груши. Тем более что его союзницей была супруга.

Сорт яблони День Победы вошёл в Госреестр селекционных достижений России в год 75-летия Победы

Интенсификация селекции

С 1955 года жизнь Седовых связана с работой на Орловской плодово-ягодной опытной станции.

«На Орловской плодовке плановая работа по селекции не велась, а это давало полный простор для самостоятельности и творчества», - объясняет Евгений Николаевич свой давний выбор места работы, о котором ни разу не пожалел.

Седов – руководитель коллектива по разработке методов селекции, приёмов интенсификации селекционного процесса плодовых культур. Совместно с сотрудниками им разработаны пути ускорения селекционного процесса, изучены закономерности наследования ценных хозяйственно-биологических признаков, выделены перспективные исходные формы и комплексные доноры для селекции.

«Мы не могли подходить к жизни со старыми мерками, когда для получения сорта требовалось 40-45 лет. Убыстряющийся темп жизни требовал интенсификации селекции. И в группу по созданию и оценке сортов кроме селекционеров были включены сортоведы, цитологи, фитопатологи, специалисты по сортовой агротехнике. Современные конкурентоспособные, адаптивные сорта можно создавать только при наличии высококвалифицированных специалистов этих направлений», - замечает Евгений Седов.

Целеустремлённые, они выполнили задачу, на которую замахнулись: сократили сроки селекции вдвое.

«В значительной мере благодаря успешной и плодотворной работе Евгения Седова и всего его коллектива Орловская плодово-ягодная станция получила в 1992 году статус Всероссийского НИИ селекции плодовых культур. Седов, начав здесь с должности младшего научного сотрудника, вырос в академика РАН с мировым именем», - отмечает директор ВНИИ СПК Сергей Князев.

Чудо-яблоньки

Количество созданных Евгением Николаевичем к своему 95-летию сортов яблонь и груши превосходит число его юбилейных лет. Более двух третей выведенных им сортов внесены в Госреестр селекционных достижений РФ, допущенных к использованию. Ряд сортов яблонь районировано в ближнем зарубежье, кроме того внедряется в Финляндии.

Академик РАН Седов имеет 52 авторских свидетельства на сорта, три патента на изобретения и 51 патент на селекционные достижения.

Евгений Седов и его комплексный междисциплинарный коллектив избавили на радость садоводов яблони от страшного бича – парши, первыми в стране создав иммунные к этому заболеванию сорта, а это значит, что благодаря устойчивости к парше, орловские сорта яблонь позволяют существенно снизить химическую обработку садов и уменьшить затраты на горючее.

Самое главное – впервые в мире – именно в России, во ВНИИ селекции плодовых культур, под руководством Евгения Седова создана серия так называемых триплоидных сортов яблони. Полиплоидия – кратное увеличение количества хромосом. Чаще полиплоиды используют в селекции зерновых и овощных культур. А в селекции плодовых культур полиплоидия редкое явление.

Но академик РАН Седов всегда брался за неизведанное и непознанное. Им получен ряд триплоидных сортов. Они отличаются более регулярным плодоношением, когда нет перепада урожай/неурожай. Получены триплоидные сорта, имеющие иммунитет к парше.

Ещё одно направление – получение суперинтенсивных садов за счёт колоновидных яблонь. Евгений Седов смог получить колоновидные сорта, сочетающие иммунитет к парше. На очереди – получение колоновидного, триплоидного, иммунного к парше сорта.

Яблоками многих сортов Евгения Седова можно лакомиться до нового урожая. Среди них сорта с улучшенным химическим составом плодов, у которых более высокое содержание аскорбиновой кислоты, антиоксидантов, улучшены вкусовые качества

Выведением таких сортов Евгений Николаевич вместе с супругой Зинаидой Афанасьевной занялись первыми в стране. В итоге, например, в плодах сорта Вита содержится 25 мг аскорбиновой кислоты на 100 граммов вместо обычных для средней полосы 10 мг на 100 граммов. Ещё до того, как широко заговорили о важности в питании витамина Р, супруги работали над сортами Кандиль орловский, Болотовское, в плодах которых этот витамин содержится в рекордных количествах – 400 мг на 100 граммов.

Супруги Седовы вместе во всех делах вот уже 72 года, у них двое детей, пятеро внуков и восемь правнуков.

Победный сортимент

У названия каждого из более 100 сортов Евгения Седова своя история. Но есть среди них особенные, отражающие тему героического прошлого: Память воину, Ветеран, Патриот, в год 65-летия Победы в Госреестр внесён сорт Орловский партизан, с 2020 года в Гореестре – сорт День Победы.

«Возможность увековечить в названии нового сорта благодарную память, - одна из значимых сторон деятельности селекционера, - говорит академик. – В 2020 году исполнилось 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Многим фронтовикам и работникам трудового фронта не довелось дожить до окончания войны. В память о тех, кто мужественно отстоял независимость нашей великой страны, назван новый сорт яблони День Победы, на создание которого затрачено 33 года», - дополняет Евгений Николаевич.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков, отмечая заслуги Евгения Седова в создании новых сортов яблонь, подчеркнул, что сорт День Победы может стать не только символом победы над врагом во Второй мировой войне, но и прекрасным пейзажным решением для украшения городских ландшафтов.

В Троицком муниципальном округе Луганской Народной Республики, который является подшефным для Орловской области, «Сад Памяти», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, заложен сортами Евгения Седова.

«Закладка сада – это значимое событие, которое объединяет поколения в стремлении сохранить память о подвиге советского народа. Каждый сорт – это символ плодородия и продолжения жизни, дань уважения тем, кто отдал свои жизни за мирное будущее», - оставлен комментарий на официальной страничке Троицкого округа в социальной сети.

Создавая сорта, Евгений Николаевич ещё и ковал научные кадры, под его руководством защищены 11 докторских и 14 кандидатских диссертаций.

Многолетний опыт своей работы Евгений Седов отразил в научных трудах. Он автор и соавтор 43 книг, 1000 научных статей, опубликованных в различных российских и зарубежных изданиях, главный редактор 5-томного издания «Помология».

«Был уверен, что в год 80-летия Победы яблони будут цвести также обильно, как в мае 1945 года». Евгений Седов

Среди многочисленных работ академика есть два справочника, посвященные учёным садоводам, участвовавшим в Великой Отечественной войны, одна из них – об орловцах.

Евгений Николаевич впервые собрал имена, данные тех участников войны, кто в послевоенные годы, как и сам Седов, занимался самым мирным трудом на земле – растил сады.

«Сад – это единственное дело, которым я занимался всю жизнь, и буду заниматься до конца», - говорит Евгений Николаевич Седов, открывая двери своего рабочего кабинета во ВННИИ селекции плодовых культур, где он продолжает работать на благо российского садоводства.

ЗВАНИЯ

«Заслуженный деятель науки РСФСР», «Почётный гражданин Орловской области» орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

НАГРАДЫ

Два Ордена Трудового Красного Знамени, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, орден Почёта, Золотая медаль им. И. В. Мичурина, премия им. В. Н. Хитрово, медали: «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда», золотая и две серебряные медали ВДНХ, медаль «Лауреат ВВЦ», золотая медаль «За вклад в развитие АПК» Минсельхоза РФ.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ

Е. Н. Седов является соисполнителем международного проекта «FruitBreedomics».

Международным биографическим центром (Кембридж, Англия) внесён в Международный биографический справочник.

Обладатель звания «Международный человек тысячелетия», вошёл в число 2000 выдающихся интеллектуалов XX столетия.

Учёным советом Американского биографического института присуждена «Золотая медаль для России». Включён в «Международный словарь профессионалов с присвоением именной пластины «Ключ к профессиональному успеху»

Двум сортам – Орловское полосатое и Слонёнок – присуждены Золотые медали международных выставок в г. Эрфурте.