Ежегодно компания «Щёлково Агрохим» проводит для своих специалистов образовательный семинар BetarenAgro. В этом году в отдельный обучающий блок была вынесена тема защиты и листового питания плодовых культур. А в роли приглашённого эксперта выступила Галина Якуба – к. б. н., старший научный сотрудник лаборатории биотехнологического контроля фитопатогенов и фитофагов ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия» (ФГБНУ СКФНЦСВВ), заслуженный работник сельского хозяйства Кубани.

Повреждения плодов яблоневой плодожоркой

На протяжении трёх часов Галина Валентиновна рассказывала о болезнях и вредителях яблони. Статья, написанная на основе предоставленного материала, могла бы занять весь номер нашего журнала. Но в этом материале мы решили подробнее остановиться на теме гнили сердцевины плодов, тем более что это заболевание стало одним из доминирующих в агроценозе яблоневого сада, а также коснуться проблематики листовых пятнистостей.

Перемены, но не к лучшему

«Ситуация в садах сильно осложнилась в связи с изменениями климата. Сегодня мы отмечаем нарушение фитосанитарной устойчивости в агроценозах семечковых и косточковых культур, – сообщает приглашённый эксперт. – Кроме того, увеличилась частота наступления экстремальных погодных условий, к которым относятся ливни, град, сильный ветер, залповое выпадение осадков. С другой стороны, возрастает и антропогенная нагрузка. Как результат – увеличиваются количество вредных видов в садах и плотность их популяций, происходит увеличение продолжительности инкубационного периода заболеваний».

Под воздействием всех перечисленных факторов претерпевает изменения и видовой состав в структуре микопатоценозов. В том числе расширяется спектр доминирующих болезней, даже появляются новые виды: например, пятнистости листьев. Увеличивается численность типичных, но ранее редко встречаемых видов, которые вызывают микозные усыхания, бактериозы, а также ксилотрофные грибы.

«Вместе с тем, – продолжает Галина Якуба, – возросло число заболеваний, в патогенезе которых участвует несколько видов возбудителей. К таким заболеваниям относятся гниль сердцевины плодов, чернь, корневые гнили. Если раньше патогены конкурировали между собой, то теперь вступают в ассоциации, усиливая вредоносность друг друга. Мы наблюдаем их формирование на листьях, плодах, побегах деревьев. Кроме того, отмечается увеличение распространённости термотолерантных и ксерофильных грибов: это мучнистые росы и ржавчинные грибы».

Среди прочих проблем, которые фиксируют учёные, – более ранние сроки распространения зимующей инфекции, а также увеличение числа генераций патогенов.

Четыре рода грибов – один патокомплекс

Долгое время доминирующими заболеваниями сада являлись парша и мучнистая роса. Но не так давно данная группа пополнилась гнилью сердцевины плодов. И это внесло серьёзные коррективы в работу агрономов. «Мы составили хорошую технологию защиты от парши и мучнистой росы. Но из-за патокомплекса возбудителей гнили сердцевины плодов технологию приходится ежегодно корректировать, – отмечает Галина Валентиновна. – Вообще, в мировом опыте очень мало работ и положительных результатов, полученных в отношении этой группы заболеваний. Более того, садоводы других стран предпочитают отказываться от возделывания сортов, которые поражаются возбудителями гнили сердцевины».

По словам эксперта, раньше западные учёные утверждали, что гнили сердцевины плодов актуальны только для сортов с открытой чашечкой цветка. «Но мы видим, что это не так. Список поражаемых сортов гораздо больше. Да, пока не поражаются Грани Смит, Ренет Симиренко, но они и не являются самыми востребованными сортами. А отказаться от основного сортимента мы не можем, поэтому надо работать».

В нашей стране гниль сердцевины плодов впервые дала о себе знать в Краснодарском крае. Началось всё в конце 90-х годов прошлого века, когда грибы рода Alternaria, который на плодовых культурах характеризовался как сапротроф, питающийся только на опавших листьях, сделали эволюционный скачок и перешли на живые листья, вызвав на них развитие листовой пятнистости. В дальнейшем они «замахнулись» и на плоды.

«Заражение начинается вместе с цветением. Как только открывается первый цветок, споры альтернарии попадают на пестики и прорастают вплоть до того места, которое впоследствии будет семенной камерой, – рассказывает учёный. – Чем продолжительнее цветение, тем выше степень поражения плодов. Да, в связи с потеплением климата период цветения яблони укоротился. Но если в это время выпадают залповые осадки – вредоносность альтернарии только усиливается».

Диагностическим признаком болезни являются ранее созревание и окрашивание плодов, предупреждает Галина Якуба. «Закладывать заражённые плоды на хранение нельзя. Достаточно месяца, чтобы они потеряли тургор и приобрели нетоварный вид. Кроме того, потеря тургора приводит к образованию микротрещин, через которые проникают другие возбудители болезней, если они имеются в холодильнике», – поясняет учёный.

Впрочем, одной лишь альтернарией проблема не ограничилась. Следом пришли грибы рода Fusarium, а чуть позднее – в конце первого десятилетия XX века – к ним присоединились возбудители серой гнили (Botrytis cinerea Fr.) и розовой гнили плодов (Trichothecium roseum Lk.). В настоящее время эти четыре рода составляют патокомплекс возбудителей гнили сердцевины плодов.

«На таких сортах, как Айдаред, Женева, группа Делишеса, возбудители гнили сердцевины активно развиваются в семенной камере плодов, образуя обильный мицелий, – продолжает Галина Валентиновна. – Развитие начинается с фенофаз «грецкий орех» и «плоды опускаются вниз». При этом входные отверстия или пятна на плодах отсутствуют, но при разрезании мы видим чёрную гниль – мягкую или твёрдую – или мицелий в семенной камере. В фенофазу «плоды опускаются вниз» урожай опадает».

Каждому хозяйству – своя система защиты

На тот момент, когда альтернария была единственным возбудителем гнили сердцевины плодов, Галина Якуба разработала систему защиты на восприимчивых сортах: Женеве и Флорине. «Снизить поражение альтернарией помогала однократная обработка любым фунгицидом по цветению. До её введения в систему защиты на сорте Женева Эрли поражалось до 80% урожая. Инфицированные плоды либо преждевременно опадали, либо – в случае с летним яблоком – теряли тургор и товарный вид».

С появлением в патокомплексе фузариума понадобилась уже не одна, а две обработки. В дальнейшем, чтобы снять заражение на сильно болеющих сортах, пришлось перейти на три опрыскивания.

«Проблема заключается в том, что заражение пестика происходит непрерывно. Поэтому, если период цветения растянулся на 12-14 суток или выпали осадки, большой процент цветков может оказаться незащищённым», – поясняет учёный.

Технология успешно работала несколько лет, но заболевание начало проявляться, даже несмотря на три обработки. «И тогда мы обнаружили, что один и тот же фунгицид не работает против всей группы патогенов: возбудителей гнили сердцевины плодов. Например, некоторые виды фузария «снимаются» одним препаратом, а другие им совершенно не регулируются. Как выйти из этой ситуации? В каждом конкретном хозяйстве и на каждом конкретном сорте нужно подбирать препараты, эффективные против определённого «набора» патогенов, вызывающих гниль сердцевины плодов. И на восприимчивых сортах проводить обработки с интервалом в трое суток. Пока эта тактика работает», – констатирует Галина Валентиновна.

КАТРЕКС, КС и МЕДЕЯ, МЭ спешат на помощь

Но какие инструменты эффективны в борьбе с проблемой? «По цветению против парши мы применяем контактные и системные фунгициды. Из «контактников» с комплексом возбудителей гнили сердцевины плода великолепно справляется действующее вещество тирам. В портфеле «Щёлково Агрохим» такой препарат есть, я говорю о фунгициде КАТРЕКС, КС. Он отлично показывает себя как в лабораторных испытаниях, так и в полевых условиях, – утверждает эксперт. – Что касается системных фунгицидов, высокую эффективность демонстрируют препараты на основе дифеноконазола, в том числе МЕДЕЯ, МЭ. В хозяйствах, где я консультирую, стараюсь обязательно включать данный продукт в систему защиты и против парши, и против гнили сердцевины плодов».

Также Галина Якуба предупреждает об увеличении до 40% доли совместного инфицирования цветка, когда при разрезании плода можно увидеть не один, а два и даже три мицелия. Это признак «сожительства» альтернарии с грибами рода фузариум или ботритис, реже – с трихотециумом. При столь мощном инфицировании цветков и плодов потребуется два препарата, которые будут работать в комплексе. «Гниль сердцевины плодов вошла в доминирующую группу заболеваний яблони, и нам нужно это учитывать», – резюмировала Галина Валентиновна.

Некоторые новые листовые пятнистости

Кроме гнили сердцевины плодов, затронем тему листовых пятнистостей. «Мы привыкли, что в эту группу входят парша (Venturia inaequalis) и филлостиктоз (Phyllosticta mali). Однако есть и другие виды: прежде всего – альтернариозная пятнистость листьев яблони (Alternaria alternata [Fr.] Keissl.)», – говорит эксперт.Проявления парши на яблоках сорта Голден Делишес

Сложность заключается в диагностике: проявления альтернариозной пятнистости часто принимают за филлостиктоз, бактериозы, ожоги. Впрочем, альтернарию достаточно легко локализовать – и делать это необходимо по двум причинам. Первая: когда начинается заражение листьев (а оно может наступить даже в фазе «розовый бутон»), это станет дополнительным источником инфекции, переходящей на цветки. Вторая причина: если не локализовать альтернарию, некроз стремительно распространится по всему листу, что приведёт к ухудшению фотосинтеза. Кроме того, на поражённую поверхность «сядут» другие патогены: например, возбудитель филлостиктоза.

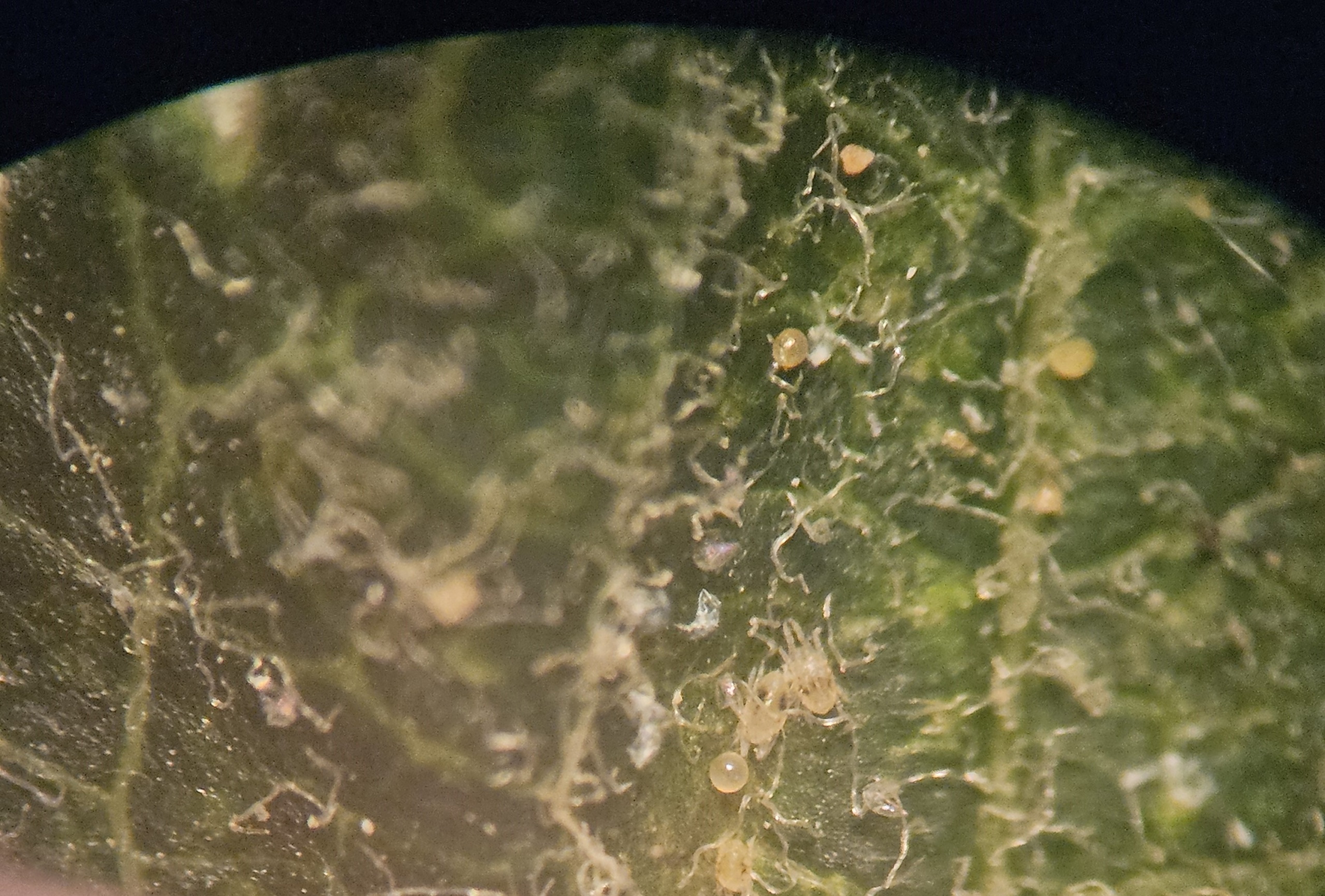

Проводя мониторинг заболевания, нужно учитывать, какие сорта, отдельные участки и кварталы сада были повреждены стресс-факторами: сильными морозами, возвратными заморозками, вымоканием, засухой, деятельностью фитофагов. Проблемой прошлого года стало серьёзное развитие растительноядных клещей. В садах, где это происходило, наблюдалось поражение альтернариозной пятнистостью листьев.

Среди мер борьбы Галина Валентиновна выделила агротехнику. Если в случае с другими заболеваниями она помогает снизить вредоносность на 50%, то в случае с альтернариозной пятнистостью листьев данный процент гораздо выше. «Сухие ветви и деревья являются источником сохранения альтернарии. Убирая их, вы снижаете запас инфекции», – поясняет она.

Паутинные клещи и яйцекладка в многократном увеличении

Что касается химических обработок против альтернариозной пятнистости листьев, их нужно начинать с фенофазы «разрыхление бутонов». Эта обработка поможет избавиться от первичной инфекции на живых листьях.

«И здесь хорошо работает баковая смесь на основе фунгицидов КАТРЕКС, КС и МЕДЕЯ, МЭ», – рекомендует эксперт.

Следующая пятнистость – ржавчина яблони (Gymnosporangium tremelloides Hartig.) – пока не получила сильного распространения, но имеет серьёзное очаговое значение. «Если рядом с хозяйством находится частный сектор, риск развития ржавчины яблони значительно увеличивается. Дело в том, что жизненный цикл гриба происходит на двух растениях: основной хозяин данного патогена – можжевельник, который в Краснодарском крае представлен пятью видами, а яблоня – промежуточный хозяин.

Обратите внимание: ржавчина яблони не инфицирует плоды, но поражает листья, приводя к их преждевременному осыпанию. В борьбе с ней эффективна баковая смесь препаратов КАТРЕКС, КС и МЕДЕЯ, МЭ. Кроме того, отмечает Галина Якуба, против заболевания хорошо работают фунгициды группы стробилуринов.

Лист яблони, поражённой растительноядными клещами

Очень непростым заболеванием, обладающим высокой вредоносностью, Галина Валентиновна назвала Glomerella cingulate Ston. Spauld et Shrenk. Это половая стадия гриба рода Neofabraea spp. – возбудителя антракноза, который вызывает гниль плодов в саду и в хранилище. Наиболее восприимчивыми являются сорта группы Делишес, а также Гала и её клоны, Женева Эрли, Энтерпрайз, Фуджи и другие коммерчески важные сорта.

«Если раньше антракнозные гнили плодов развивались на 4-6 месяце хранения, то теперь эта проблема актуальна уже с первого месяца. За полгода хранения можно потерять до 10% и более плодов. Таким образом, антракноз стал одним из доминирующих заболеваний плодов при длительном хранении», – предупреждает учёный.

Но как понять, что данное заболевание присутствует в саду? «На листьях можно увидеть пятна, которые могут диагностироваться как бактериоз или физиологические пятнистости. Это и есть половая стадия гриба. Первое их появление может быть ранним – в первой декаде июня. Но в основном заболевание проявляется в июле-августе. В таком случае в систему защиты нужно включить обработки фунгицидами на основе тирама: и вновь мы говорим о препарате КАТРЕКС, КС. А за 40 дней до уборки урожая нужно применить фунгицид, который содержит каптан. В линейке «Щёлково Агрохим» – КАПЕРАНГ, КС. Так мы уничтожаем первую порцию спор, садящихся на созревающие плоды, плюс работаем против парши и других болезней», – поясняет эксперт.

За 15-10 дней до снятия плодов нужно применять специфичные препараты для хранения – контактные и системные. «В нашем портфеле это фунгицид ИНСИГНИЯ, МД на основе ципродинила и флудиоксонила. Мы проводили регистрационные и полевые испытания, эффект получали очень хороший», – констатирует учёный.

Но в производственных условиях нередки ситуации, при которых сроки уборки затягиваются. «В таком случае за несколько дней до снятия плодов обязательно нужно применить препараты против монилиоза и серой гнили. На данном этапе нужно применить биопрепараты, в том числе БИОКОМПОЗИТ-ПРО, Ж. Такая защита позволит хорошо сохранить плоды в период хранения», – заключила Галина Якуба.

Яна ВЛАСОВА

Крестьянское хозяйство Евгения Чурсинова из Аулиекольского района Костанайской области Казахстана уникальное. Здесь уже много лет остаются верными зерновым и зарабатывают на выращивании пшеницы. Помогают в этом фермерам специалисты ТОО «Щёлково Агрохим-KZ», с которыми Чурсиновы сотрудничают уже более 14 лет.

В новый сезон с новыми протравителями

Евгений Чурсинов продолжает дело отца – Виктора Чурсинова. В крестьянском хозяйстве обрабатывают 4 тыс. га и выращивают в основном пшеницу и ячмень. Плодородие почвы восполняют через парование.

Уже более 14 лет хозяйство идёт рука об руку со «Щёлково Агрохим-KZ». Начинали с простейшего гербицида ФЕНИЗАН, ВР, а теперь в списке препаратов – более 15 наименований.

«Главнейший фактор защиты в хозяйстве – протравители, – рассказывает региональный представитель по Костанайской области «Щёлково Агрохим-KZ» Мейрамхан Балагулов. – Раньше пользовались ТЕБУ 60, МЭ и СКАРЛЕТ, МЭ. С недавнего времени включили в схему новые препараты ГЕРАКЛИОН, КС и БОМБАРДА, КС. Этим и отличаются фермеры Чурсиновы: они пробуют новое и стремятся развиваться в своём деле. Недавно обновили протравочную машину. Теперь семена будут защищены ещё лучше».

Мейрамхан Балагулов и Евгений Чурсинов

В крестьянском хозяйстве сеют пшеницу преимущественно курганской селекции. Регулярно проводят сортообновление. Для элитных семян и семян первой репродукции используют баковую смесь ГЕРАКЛИОН, КС и БОМБАРДА, КС. Фунгицидный протравитель помогает предотвратить головню различных видов, а также гельминтоспориозную и фузариозную корневые гнили, уточняет агроном-технолог по Костанайской области «Щёлково-Агрохим-KZ» Серик Нургалиев. Инсектицидный препарат защищает проростки от злаковых мух и хлебных блошек. Также в систему защиты семян включают биостимулятор БИОСТИМ СТАРТ для хорошего развития культуры на ранних этапах.

Из гербицидов в хозяйстве пользуются проверенными ОВСЮГЕН ЭКСТРА, КЭ и ПРИМАДОННА, СЭ. В прошлом году в хозяйстве испытывали новый граминицид ЭКСЛИБРИС, МЭ (в России зарегистрирован под названием АРГО ПРИМ, МЭ). Остались очень довольны. ЭКСЛИБРИС, МЭ помог справиться со злостными злаками, такими как овсюг, щетинник, куриное просо, пырей ползучий.

Чурсиновы выбрали для себя политику – быть с проверенными партнёрами и в то же время не бояться пробовать новое. «Консультанты «Щёлково Агрохим-KZ» постоянно с нами на связи, предлагают новинки. Компания развивается и разрабатывает ещё более эффективные препараты. В сезон два-три раза обязательно приезжают к нам в хозяйство, и мы вместе смотрим, что можно улучшить», – отметил Евгений Чурсинов во время визита в Подмосковье на завод «Щёлково Агрохим» в феврале 2025 года. Тогда фермер в беседе со специалистами компании также отметил, насколько впечатлён масштабом и оснащением нового завода. «Такой уровень роботизации, очень интересно было посмотреть на все процессы в действии мне, как инженеру», – поделился Евгений.

«Это хозяйство, которое постоянно готово пробовать новое. В 2023 году, например, это был фунгицид АЗОРРО, КС, – продолжает мысль Мейрамхан Балагулов. – Применили его в начальную фазу развития пшеницы, в кущение. В 2024-м АЗОРРО, КС использовали уже в производственных масштабах, на 1600 га. Евгений увидел результат практически сразу: поле зазеленело, листья стали более упругими, здоровыми. Прошлый год был тяжёлым: много влаги, тепла. Фунгицид помог предотвратить ржавчину, септориоз, а также оказал физиологический эффект и повлиял на качество урожая».

И количеством, и качеством

В непростом по погодным условиям 2024 году в хозяйстве Чурсиновых на пшенице в среднем взяли свыше 24 ц/га. В то время как среднерайонная урожайность остановилась на отметке 12 ц/га.

В общей схеме первой обработки по всему массиву пшеницы присутствовали препараты ПРИМАДОННА, СЭ (0,6 л/га), ГРАНАТ, ВДГ (0,015 кг/га), ФАСКОРД, КЭ (0,15 л/га). На полях, где однолетние злаковые сорняки превышали ЭПВ, применили ЭКСЛИБРИС, МЭ (0,5 л/га).

«Затем мы объезжали поля, когда культура уже прошла фазу кущения, чтобы составить детальный план защиты. В зависимости от состояния поля рекомендовали те или иные препараты. Например, на поле, где были посевы пшеницы сорта Степь (Элита) на семенной фонд, провели дополнительные обработки фунгицидом ТИТУЛ ДУО, ККР (0,25 л/га), инсектицидом БЕРЕТТА, МД, (0,3 л/га) и биостимулятором БИОСТИМ ЗЕРНОВОЙ (1 л/га) для улучшения качества семян. На одном из полей с поздним сроком сева применили АЗОРРО, КС (0,8 л/га) и БЕРЕТТА, МД (0,3 л/га)», – уточняет собеседник.

Листовое питание, по словам Мейрамхана Балагулова, в КХ Чурсиновых используют на постоянной основе. Помимо БИОСТИМ ЗЕРНОВОЙ добавляют и ГУМАТ КАЛИЯ СУФЛЁР, который помогает снять стресс после гербицидной обработки.

Условия для ведения сельского хозяйства в Костанайской области сложные. Здесь часто наблюдается дефицит доступной почвенной влаги (хотя 2024 год отличался обилием осадков). Кроме того, для территории характерны резкие перепады температур. В таких условиях работа антистрессантов – препаратов для листового питания – особенно заметна.

Помимо высокой урожайности, пшеница у Чурсиновых отличилась и качеством: здесь получили зерно 3-го класса. Напомним, что в прошлом сезоне в Казахстане, с учётом обильных осадков на протяжении вегетации и в уборочный период, проблемы с качеством испытывали практически все производители зерновых. Что в свою очередь сказалось на цене, ведь производителям муки важна классность зерна.

Поле пшеницы в КХ Евгения Чурсинова, 2024 год

«Конечно, на высокое качество урожая повлияли фунгициды и листовое питание. В этом мы убедились: единственное хозяйство в районе, где получили «тройку», – Чурсиновы», – обращает внимание Мейрамхан Балагулов.

В наше время удивительно, что фермеры выращивают пшеницу и умудряются на ней заработать. Ведь казахстанские аграрии, как и российские, переходят на сторону более маржинальной маслички. Однако Чурсиновы остаются верными «хлебной пашне».

Секрет их успеха – грамотная защита культуры, подкормки и стремление двигаться дальше, вслед за научными разработками.

«Евгений и Виктор Чурсиновы всегда открыты новому и отзываются на наши предложения. В прошлом году испытали ЭКСЛИБРИС, МЭ и БЕРЕТТА, МД, применили в производстве АЗОРРО, КС. Подумываем о включении в схему ТИТУЛ ТРИО, ККР, препаратов серии УЛЬТРАМАГ. Это движение в правильном направлении, то, что нужно для развития хозяйства», – уверен собеседник.

Добавим, что крестьянское хозяйство Евгения Чурсинова считается одним из самых передовых. Причём не только в районе, но и в области. Сюда часто заезжают аграрии из соседних предприятий – посмотреть на пшеничные поля с налитым колосом, перенять опыт.

Результат работы ЭКСЛИБРИС, МЭ в норме 0,5 л/га по переросшим злаковым сорнякам, на фото – просо полевое

«В области практически нет хозяйств, где бы зарабатывали на зерновых. А у Евгения получается. Всё дело в качестве пшеницы. У него есть постоянные покупатели, которые готовы забирать урожай буквально из-под комбайна. Клейковина – 27-28 единиц, ниже не бывает. Это всё результат огромного труда, желания учиться и применять новые разработки. Он своим примером доказал: на пшенице можно заработать, если вкладываться в технологии», – уверен Мейрамхан Балагулов.

Что ж, в наш век рыночной экономики приятно видеть, что для потомственных фермеров поговорка «хлеб всему голова» остаётся значимой. И ещё приятнее осознавать, что специалисты «Щёлково Агрохим», разработчики новых препаратов принимают непосредственное участие в формировании крепкой экономики фермерских хозяйств.