20.05.2017: Не так страшна "розовая парша" на колосе, как её малюют...Статья Гагкаевой Т.Ю., опубликованная в журнале ЗиКР, № 5, 2017

Вегетационный период 2016 года в Краснодарском крае выдался необычно влажным, количество осадков, выпавших в течение мая, в некоторых районах превышало 200 мм. В результате, на генеративных органах озимой пшеницы в период колошения массово наблюдался розовый налёт и обесцвечивание колосковых чешуек, напоминающие фузариоз колоса, вызываемый грибом Fusarium graminearum Schwabe. (см. фото).

Однако дальнейший микологический анализ пораженных колосьев показал, что розовый налёт в подавляющем большинстве случаев представляет собой спороношение грибов рода Microdochium Syd. & P. Syd.

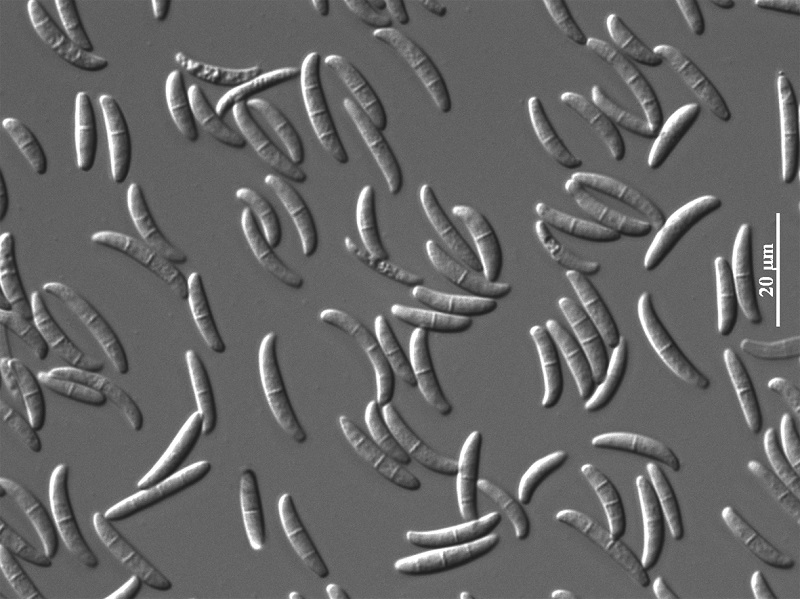

Наиболее часто из грибов этого рода упоминается вид Microdochium nivale (Fr.) Samuels & I.C. Hallett. Со времён его первого описания в 1849 году как Lanosa nivalis Fr. систематическое положение таксона менялось несколько раз. В 1886 году на основе сходства спороношения с грибами рода Fusarium Link, гриб был переименован в F. nivale Ces. ex Berl. & Voglino. В 1983 году номенклатурный статус этого таксона вновь изменился - вид стали называть Microdochium nivale на основании объективной близости (типу образования конидий, морфологии полового спороношения) с другими представителями рода Microdochium [1]. На фото - конидии грибов M. nivale (слева) и F. graminearum (справа), вызывающих паршу колоса.

|

|

Существует ошибочное мнение, что гриб M. nivale (устар. F. nivale) образует микотоксин ниваленол (НИВ). Эта заблуждение возникло из-за неточной первоначальной видовой идентификации гриба-продуцента этого микотоксина. Впервые ниваленол был выделен в 1968 году, как метаболит изолята, по морфологическим признакам определенного как F. nivale [2]. По видовому названию гриба было присвоено название этому микотоксину, относящемуся, как и дезоксиниваленол (ДОН), к группе трихотеценовых микотоксинов. Позже этот изолят был заново исследован с помощью молекулярных методов и переопределен как новый вид - F. kyushuense O"Donnell & T. Aoki [3]. Сегодня уже точно известно, что представители рода Microdochium не образуют вторичные метаболиты, токсичные для теплокровных организмов [4].

Изначально вид F. nivale, а впоследствии M. nivale, по морфологическим особенностям был разделён на две разновидности var. nivale и var. majus [1, 5]. Разновидность majus образует более широкие в диаметре конидии, в основном с 3-мя перегородками, тогда как разновидность nivale формирует конидии с 1-3 перегородками [5, 6]. Дальнейшие исследования, в том числе результаты секвенирования фрагментов генома, привели к приданию этим разновидностям статуса отдельных видов M. nivale и M. majus (Wollenw.) Glynn & S.G. Edwards [7]. На фото - кКолонии M. nivale (слева) и M. majus (справа) на питательной среде (КСА, 10 суток)

|

|

Традиционно в российской научной литературе гриб F. nivale (реже M. nivale) упоминают как единственного возбудителя «фузариозной снежной плесени». В то же время по данным европейских исследователей, оба вида M. nivale и M. majus широко распространены на яровых и озимых, культурных и дикорастущих злаковых культурах, и могут встречаться в тканях растений как в отдельности, так и совместно [7, 10, 11]. Результаты, полученные датскими исследователями в последние годы, показали, что содержание M. majus превалировало во всех видах зерновых культур, кроме ржи, в зерне которой чаще встречался М. nivale [10]. В экспериментах латвийских коллег, ДНК M. nivale и M. majus в зерне различных яровых культур выявлены в равных количествах, только в нескольких образцах количество ДНК M. nivale было существенно больше [11].

И, несмотря на то, что M. nivale и M. majus не загрязняют зерно микотоксинами, эти грибы обладают высокой вредоносностью. Согласно данным английских исследователей изоляты M. nivale более агрессивны, чем M. majus, по отношению к проросткам пшеницы, что проявляется в более значительном снижении длины самих проростков и их корней [13]. В то же время, изоляты M. majus были более агрессивны к листьям пшеницы, чем M. nivale. Показано, что устойчивость пшеницы к гнили проростков и инфекции колоса, вызванными разными видами Microdochium, контролируется различными генами и является видоспецифичной.

Грибы сохраняются в зимующих злаковых культурных и дикорастущих растениях, в растительных остатках в виде мицелия и половой стадии Monographella Petr., наличие которой в жизненном цикле грибов способствует их выживанию в неблагоприятных условиях и массовому заражению растений в весенне-летний период.

Мы определили с помощью реал-тайм ПЦР с видоспецифичными праймерами [10] содержание ДНК M. nivale и M. majus в тканях озимой пшеницы трёх сортов, отобранных на полях Краснодарского края летом 2016 года в фазу начала восковой спелости. Анализ количества ДНК этих грибов показал присутствие обоих видов Microdochium в разных частях растений (колос, подколосковый стебель, флаг-лист и стебель). Наименьшее количество ДНК M. nivale обнаружено в тканях подколоскового стержня - 0,46 пг/нг общей ДНК, тогда как количество ДНК этого вида гриба в колосе, флаг-листе и стебле было сходным и составило в среднем 1,6, 3,2 и 3,3 пг/нг общей ДНК, соответственно. ДНК M. majus выявлено в тканях стебля, подколоскового стержня и колоса в среднем от 1,7 до 2,3 пг/нг общей ДНК. Наибольшее количество ДНК этого вида гриба обнаружено в тканях флаг-листа - 7,4 пг/нг общей ДНК, что указывает на приуроченность вида M. majus к инфицированию листьев пшеницы.

В другом исследовании нами установлено присутствие обоих видов Microdochium в зерне 18 сортов озимой пшеницы, выращенных в Краснодарском крае. Количество ДНК M. nivale варьировало в пределах от 0,3×10-2 до 3,6×10-2 пг/нг общей ДНК, для M. majus диапазон варьирования этого показателя был шире - от 2,1×10-3 до 8,4×10-3 пг/нг общей ДНК. Таким образом, в среднем по содержанию биомассы гриба в зерне озимой пшеницы преобладал M. nivale.

Поведен анализ 20 см проростков пшеницы сорта Лебедь, выращенных в стерильной почве при постоянном освещении и 24 ºС из семян, зараженность которых грибами Microdochium была определена микробиологическим методом и составляла от 1 до 26 %. Установлено присутствие M. majus как в стеблях проростков (количество ДНК составило 0,77×10-4 до 29,5×10-4 пг/нг общей ДНК), так и в листьях (от 0,16×10-4 до 1,56×10-4 пг/нг общей ДНК). ДНК гриба M. nivale в этом варианте в тканях проростков не выявлено. При посеве этих же семян после поверхностной стерилизации, количество ДНК M. majus в стеблях и листьях полученных проростков снижалось в 5,8 и 4,3 раза, соответственно. Вид M. nivale выявлен в стеблях проростках (1,94×10-4 - 6,30×10-4 пг/нг общей ДНК) только в зерне одного образца, имевшего наибольшую зараженность грибами Microdochium.

Несмотря на присутствие грибов Microdochium в тканях, на проростках пшеницы не отмечены видимые симптомы заболевания. Это предполагает возможность эндофитного существования этих видов грибов.

Стимулируют рост грибов, приводя к гибели растений, относительно низкие температуры (0-8 ºС) и высокая влажность воздуха [14, 15]. Всхожесть семян озимой пшеницы зависит не только от их зараженности грибами, но и от условий, в которых они прорастают. Показано, что семена с зараженностью 19 % при 6 °С образовывали меньше проростков, чем семена с зараженностью 44 % при 8, 10 и 12 °С [16]. Т.е. семена, зараженные грибами Microdochium, имеют пониженную всхожесть и образуют ослабленные проростки.

Условия затяжной прохладной весны способствуют увеличению вредоносности грибов Microdochium. В весенний период после таяния снега симптомы заболевания «снежная плесень» появляются на полях озимых злаковых растений обычно в виде пятен из ослабленных водянистых растений, покрытых серо-белым или розовым мицелием грибов. Максимальной вредоносности это заболевание достигает после снежной зимы и последующего длительного периода весеннего таяния снега.

|

Безусловно, что симптомы заболеваний растений, вызываемые разными видами грибов/бактерий, могут быть сходными. Знание этиологии заболевания - необходимая составляющая успеха для снижения его развития и вредоносности. Например, «снежную плесень» могут вызывать не только виды Microdochium, но и другие грибы, в том числе Typhula (Pers.) Fr., Sclerotinia Fuckel и Pythium Nees. Их всех объединяет способность развиваться при низких температурах и повышенной влажности. Именно поэтому заболевание, вызывающее ранней весной очаговые выпадения ослабленных и погибших растений, не следует называть «фузариозная снежная плесень».

В процессе вегетации растений виды Microdochium могут вызывать гнили основания стебля и соломины [12], которые также сложно отличить от фузариозных гнилей, поскольку зачастую они встречаются совместно.

|

Другим заболеванием, вызываемым грибами Microdochium, является «фузариозный ожог листьев», который проявляется на верхних листьях пшеницы в виде больших водянистых пятен. Впоследствии формируются некрозы, занимающие значительную площадь листовой пластины [9]. В соответствии с вышесказанным, «фузариозный ожог листьев», не является «фузариозным».

Кроме того, грибы Microdochium, наряду с Fusarium, заражают колос и зерно, при

|

благоприятных условиях формируют на колосковых чешуйках розовый налёт. Поэтому, в связи с распространением грибов Microdochium и Fusarium на зерновых культурах и внешним сходством вызываемых ими симптомов, следует заболевание описывать не как «фузариоз колоса», а как «парша колоса».

Установлено, что инфицированность урожая зерна в значительной степени зависит от осадков в период цветения и не зависит от зараженности исходных семян [16]. Усиление парши колоса, вызванной грибами Microdochium, происходит при 20 °С и выпадении осадков в течение более 20 часов во время колошения [14].

Показано, что протравители семян, содержащие в качестве действующих веществ азоксистробин и флудиоксонил, являются эффективными для снижения гнили проростков, вызванной грибами Microdochium [17, 18, 12]. Однако стробилурины не подходят для защиты колоса, поскольку стимулируют образование грибами Fusarium микотоксина ДОН.!!! Также возникло предположение, что увеличение содержания ДОН в зерне пшеницы в результате обработки колосьев азоксистробином может быть связано со снижением зараженности зерна грибами Microdochium, конкурирующим за субстрат с грибами Fusarium (19, 20), поскольку были выявлены конкурентные взаимоотношения между представителями грибов Microdochium и Fusarium, одновременно присутствующие в растительной ткани [21]. Фунгициды, содержащие в своем составе тебуконазол, показывали бóльшую эффективность в подавлении грибов Fusarium, чем грибов Microdochium [19]. Существует мнение, что фунгициды обладают различной эффективностью против M. nivale и M. majus [11].

Чувствительность к стробилуринам грибов M. nivale/M. majus, выделенных из зерна пшеницы и ячменя урожаев 1957-2007 гг., анализировали в Дании, и появление первых резистентных изолятов были выявлено в 2003 году [10]. Во Франции устойчивые к стробирулинам и бензимидазолу изоляты, большинство из которых относились к виду M. majus, впервые были выявлены в 2007 году [22].

Заболевания зерновых культурах (снежная плесень, гниль проростков и стеблей, ожог листьев и парша), вызываемые грибами Microdochium на территории России требуют не только точной видовой идентификации возбудителей, но и разработки прогноза развития заболевания, в зависимости от складывающихся условий. Необходимы дальнейшие исследования, касающиеся биологии видов грибов Microdochium, их специализации, возможного взаимовлияния с другими представителями микобиоты зерновых культур. Определение избирательности действия фунгицидов, и возможного появления резистентности у грибов Microdochium также входят в круг первоочередных задач исследователей и специалистов фирм по производству химических средств защиты растений.

(Статья приведена без сокращений)

Гагкаева Т.Ю. ведущий научный сотрудник ВИЗР

Гаврилова О.П. научный сотрудник

Орина А.С. научный сотрудник

E-mail: t.gagkaeva@yahoo.com

****

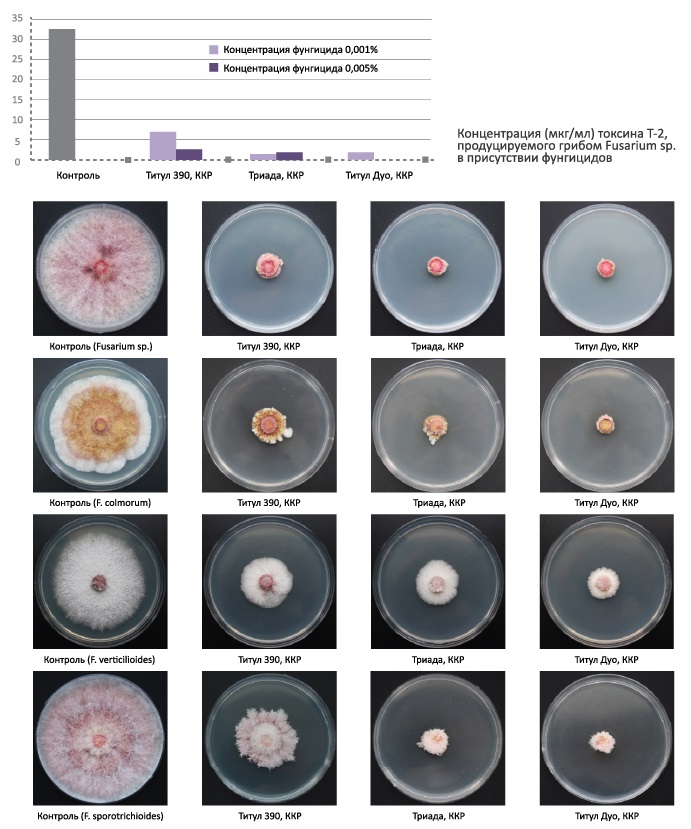

Как подтверждение слов, выделенных в статье жёлтым маркером, приводим здесь результаты лабораторных исследований, проведенных в биолаборатории "Щелково Агрохим", по определению эффективности фунгицидов относительно грибов р. Fusarium: Fusarium spp., F. culmorum, F. verticilloides, F. sporotrichoides.

Обратите внимание на график: самым эффективным фунгицидом против накопления трихотеценового микотоксина Т-2 оказался Титул Дуо, содержащий тебуконазол в количестве 200 г/л, немного уступает ему в этом фунгицид Триада, ККР, содержащий тебуконазола 140 г/л.

Обратите внимание на чашки Петри: Титул Дуо и Триада максимально подавляют рост грибов р. Fusarium

20.05.2017 0

Компания «Щёлково Агрохим» подвела итоги конкурса студенческих работ в рамках проекта «Бетарен Академия». В своих исследованиях конкурсанты раскрывают потенциал новых продуктов компании на практике.

Глава Красноярского представительства «Щёлково Агрохим» Олег Беляев поздравляет Романа Колеснева с призовым местом

Один из ярких примеров – проект серебряного призёра конкурса, студента 1-го курса магистратуры по направлению «Агрономия» Романа Колеснева. Он оценивал влияние средств защиты растений на фитосанитарное состояние и продуктивность яровой пшеницы в Красноярском крае.

Главным объектом исследования Романа стали гербицид против злаковых сорняков АРГО ПРИМ, МЭ и новый гербицид против двудольных ГЛОК, ВДГ. Их применили на посевах яровой пшеницы сорта Новосибирская 15.

Исходная засорённость поля была сильной – в среднем 87,1 шт./м2 при массе сорняков 235,8 г/м2. Основные сорные объекты – марь белая и щирица жминдовидная. На опытном участке провели обработку баковой смесью АРГО ПРИМ, МЭ (0,5 л/га) + ГЛОК, ВДГ (40 г/га). Для более эффективного действия в баковой смеси использовали смачиватель САТЕЛЛИТ, Ж (0,2 л/га). Со своей задачей гербициды справились на «отлично»!

Яровая пшеница на обработанном участке в условиях отсутствия конкуренции за свет, воду и питательные вещества увеличила озернённость колоса и массу 1000 зерен. Итог: всего 15,6 ц/га на контроле и более 30 ц/га в опыте с АРГО ПРИМ, МЭ и ГЛОК, ВДГ. Но главное – это экономика. Рентабельность производства на опытном варианте выросла до 103,9% против 63% на контроле.

Посевы после обработки АРГО ПРИМ, МЭ и ГЛОК, ВДГ

Урожайность в опыте почти вдвое выше!

Благодарим Романа Колеснева и его научного руководителя Дмитрия Ступницкого за проведённый опыт, поздравляем с призовым местом в конкурсе и желаем дальнейших профессиональных достижений и открытий!

Напоминаем, что проект «Бетарен Академия» от «Щёлково Агрохим» - это образовательная программа, направленная на поиск и поддержку талантливых студентов в России и странах СНГ. Конкурс исследовательских работ - одна из его ступеней. Победители получают денежные премии, именные стипендии, возможность стажировки и трудоустройства в «Щёлково Агрохим». Очередной приём заявок на конкурс стартует уже 1 марта! Торопитесь подать заявку на участие и не упустите свой шанс проявить себя! Подробные условия участия по ссылке.