20.05.2017: Не так страшна "розовая парша" на колосе, как её малюют...Статья Гагкаевой Т.Ю., опубликованная в журнале ЗиКР, № 5, 2017

Вегетационный период 2016 года в Краснодарском крае выдался необычно влажным, количество осадков, выпавших в течение мая, в некоторых районах превышало 200 мм. В результате, на генеративных органах озимой пшеницы в период колошения массово наблюдался розовый налёт и обесцвечивание колосковых чешуек, напоминающие фузариоз колоса, вызываемый грибом Fusarium graminearum Schwabe. (см. фото).

Однако дальнейший микологический анализ пораженных колосьев показал, что розовый налёт в подавляющем большинстве случаев представляет собой спороношение грибов рода Microdochium Syd. & P. Syd.

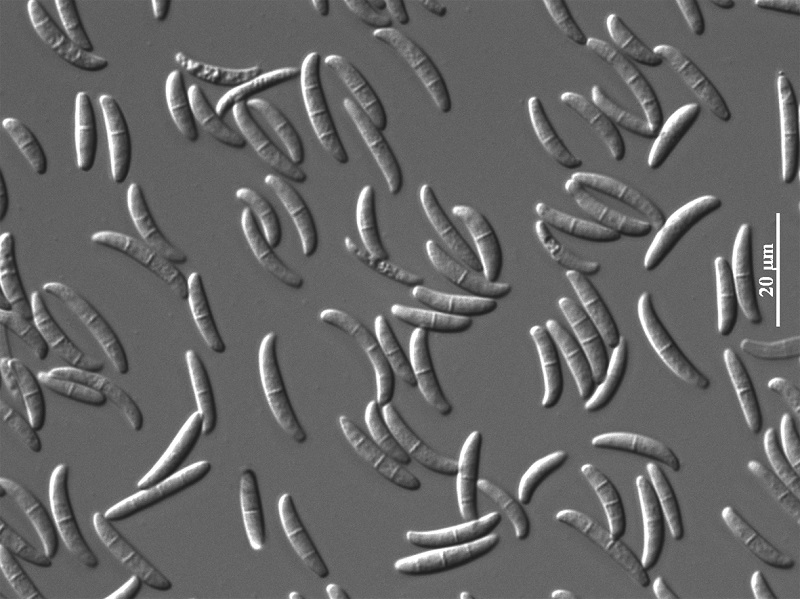

Наиболее часто из грибов этого рода упоминается вид Microdochium nivale (Fr.) Samuels & I.C. Hallett. Со времён его первого описания в 1849 году как Lanosa nivalis Fr. систематическое положение таксона менялось несколько раз. В 1886 году на основе сходства спороношения с грибами рода Fusarium Link, гриб был переименован в F. nivale Ces. ex Berl. & Voglino. В 1983 году номенклатурный статус этого таксона вновь изменился - вид стали называть Microdochium nivale на основании объективной близости (типу образования конидий, морфологии полового спороношения) с другими представителями рода Microdochium [1]. На фото - конидии грибов M. nivale (слева) и F. graminearum (справа), вызывающих паршу колоса.

|

|

Существует ошибочное мнение, что гриб M. nivale (устар. F. nivale) образует микотоксин ниваленол (НИВ). Эта заблуждение возникло из-за неточной первоначальной видовой идентификации гриба-продуцента этого микотоксина. Впервые ниваленол был выделен в 1968 году, как метаболит изолята, по морфологическим признакам определенного как F. nivale [2]. По видовому названию гриба было присвоено название этому микотоксину, относящемуся, как и дезоксиниваленол (ДОН), к группе трихотеценовых микотоксинов. Позже этот изолят был заново исследован с помощью молекулярных методов и переопределен как новый вид - F. kyushuense O"Donnell & T. Aoki [3]. Сегодня уже точно известно, что представители рода Microdochium не образуют вторичные метаболиты, токсичные для теплокровных организмов [4].

Изначально вид F. nivale, а впоследствии M. nivale, по морфологическим особенностям был разделён на две разновидности var. nivale и var. majus [1, 5]. Разновидность majus образует более широкие в диаметре конидии, в основном с 3-мя перегородками, тогда как разновидность nivale формирует конидии с 1-3 перегородками [5, 6]. Дальнейшие исследования, в том числе результаты секвенирования фрагментов генома, привели к приданию этим разновидностям статуса отдельных видов M. nivale и M. majus (Wollenw.) Glynn & S.G. Edwards [7]. На фото - кКолонии M. nivale (слева) и M. majus (справа) на питательной среде (КСА, 10 суток)

|

|

Традиционно в российской научной литературе гриб F. nivale (реже M. nivale) упоминают как единственного возбудителя «фузариозной снежной плесени». В то же время по данным европейских исследователей, оба вида M. nivale и M. majus широко распространены на яровых и озимых, культурных и дикорастущих злаковых культурах, и могут встречаться в тканях растений как в отдельности, так и совместно [7, 10, 11]. Результаты, полученные датскими исследователями в последние годы, показали, что содержание M. majus превалировало во всех видах зерновых культур, кроме ржи, в зерне которой чаще встречался М. nivale [10]. В экспериментах латвийских коллег, ДНК M. nivale и M. majus в зерне различных яровых культур выявлены в равных количествах, только в нескольких образцах количество ДНК M. nivale было существенно больше [11].

И, несмотря на то, что M. nivale и M. majus не загрязняют зерно микотоксинами, эти грибы обладают высокой вредоносностью. Согласно данным английских исследователей изоляты M. nivale более агрессивны, чем M. majus, по отношению к проросткам пшеницы, что проявляется в более значительном снижении длины самих проростков и их корней [13]. В то же время, изоляты M. majus были более агрессивны к листьям пшеницы, чем M. nivale. Показано, что устойчивость пшеницы к гнили проростков и инфекции колоса, вызванными разными видами Microdochium, контролируется различными генами и является видоспецифичной.

Грибы сохраняются в зимующих злаковых культурных и дикорастущих растениях, в растительных остатках в виде мицелия и половой стадии Monographella Petr., наличие которой в жизненном цикле грибов способствует их выживанию в неблагоприятных условиях и массовому заражению растений в весенне-летний период.

Мы определили с помощью реал-тайм ПЦР с видоспецифичными праймерами [10] содержание ДНК M. nivale и M. majus в тканях озимой пшеницы трёх сортов, отобранных на полях Краснодарского края летом 2016 года в фазу начала восковой спелости. Анализ количества ДНК этих грибов показал присутствие обоих видов Microdochium в разных частях растений (колос, подколосковый стебель, флаг-лист и стебель). Наименьшее количество ДНК M. nivale обнаружено в тканях подколоскового стержня - 0,46 пг/нг общей ДНК, тогда как количество ДНК этого вида гриба в колосе, флаг-листе и стебле было сходным и составило в среднем 1,6, 3,2 и 3,3 пг/нг общей ДНК, соответственно. ДНК M. majus выявлено в тканях стебля, подколоскового стержня и колоса в среднем от 1,7 до 2,3 пг/нг общей ДНК. Наибольшее количество ДНК этого вида гриба обнаружено в тканях флаг-листа - 7,4 пг/нг общей ДНК, что указывает на приуроченность вида M. majus к инфицированию листьев пшеницы.

В другом исследовании нами установлено присутствие обоих видов Microdochium в зерне 18 сортов озимой пшеницы, выращенных в Краснодарском крае. Количество ДНК M. nivale варьировало в пределах от 0,3×10-2 до 3,6×10-2 пг/нг общей ДНК, для M. majus диапазон варьирования этого показателя был шире - от 2,1×10-3 до 8,4×10-3 пг/нг общей ДНК. Таким образом, в среднем по содержанию биомассы гриба в зерне озимой пшеницы преобладал M. nivale.

Поведен анализ 20 см проростков пшеницы сорта Лебедь, выращенных в стерильной почве при постоянном освещении и 24 ºС из семян, зараженность которых грибами Microdochium была определена микробиологическим методом и составляла от 1 до 26 %. Установлено присутствие M. majus как в стеблях проростков (количество ДНК составило 0,77×10-4 до 29,5×10-4 пг/нг общей ДНК), так и в листьях (от 0,16×10-4 до 1,56×10-4 пг/нг общей ДНК). ДНК гриба M. nivale в этом варианте в тканях проростков не выявлено. При посеве этих же семян после поверхностной стерилизации, количество ДНК M. majus в стеблях и листьях полученных проростков снижалось в 5,8 и 4,3 раза, соответственно. Вид M. nivale выявлен в стеблях проростках (1,94×10-4 - 6,30×10-4 пг/нг общей ДНК) только в зерне одного образца, имевшего наибольшую зараженность грибами Microdochium.

Несмотря на присутствие грибов Microdochium в тканях, на проростках пшеницы не отмечены видимые симптомы заболевания. Это предполагает возможность эндофитного существования этих видов грибов.

Стимулируют рост грибов, приводя к гибели растений, относительно низкие температуры (0-8 ºС) и высокая влажность воздуха [14, 15]. Всхожесть семян озимой пшеницы зависит не только от их зараженности грибами, но и от условий, в которых они прорастают. Показано, что семена с зараженностью 19 % при 6 °С образовывали меньше проростков, чем семена с зараженностью 44 % при 8, 10 и 12 °С [16]. Т.е. семена, зараженные грибами Microdochium, имеют пониженную всхожесть и образуют ослабленные проростки.

Условия затяжной прохладной весны способствуют увеличению вредоносности грибов Microdochium. В весенний период после таяния снега симптомы заболевания «снежная плесень» появляются на полях озимых злаковых растений обычно в виде пятен из ослабленных водянистых растений, покрытых серо-белым или розовым мицелием грибов. Максимальной вредоносности это заболевание достигает после снежной зимы и последующего длительного периода весеннего таяния снега.

|

Безусловно, что симптомы заболеваний растений, вызываемые разными видами грибов/бактерий, могут быть сходными. Знание этиологии заболевания - необходимая составляющая успеха для снижения его развития и вредоносности. Например, «снежную плесень» могут вызывать не только виды Microdochium, но и другие грибы, в том числе Typhula (Pers.) Fr., Sclerotinia Fuckel и Pythium Nees. Их всех объединяет способность развиваться при низких температурах и повышенной влажности. Именно поэтому заболевание, вызывающее ранней весной очаговые выпадения ослабленных и погибших растений, не следует называть «фузариозная снежная плесень».

В процессе вегетации растений виды Microdochium могут вызывать гнили основания стебля и соломины [12], которые также сложно отличить от фузариозных гнилей, поскольку зачастую они встречаются совместно.

|

Другим заболеванием, вызываемым грибами Microdochium, является «фузариозный ожог листьев», который проявляется на верхних листьях пшеницы в виде больших водянистых пятен. Впоследствии формируются некрозы, занимающие значительную площадь листовой пластины [9]. В соответствии с вышесказанным, «фузариозный ожог листьев», не является «фузариозным».

Кроме того, грибы Microdochium, наряду с Fusarium, заражают колос и зерно, при

|

благоприятных условиях формируют на колосковых чешуйках розовый налёт. Поэтому, в связи с распространением грибов Microdochium и Fusarium на зерновых культурах и внешним сходством вызываемых ими симптомов, следует заболевание описывать не как «фузариоз колоса», а как «парша колоса».

Установлено, что инфицированность урожая зерна в значительной степени зависит от осадков в период цветения и не зависит от зараженности исходных семян [16]. Усиление парши колоса, вызванной грибами Microdochium, происходит при 20 °С и выпадении осадков в течение более 20 часов во время колошения [14].

Показано, что протравители семян, содержащие в качестве действующих веществ азоксистробин и флудиоксонил, являются эффективными для снижения гнили проростков, вызванной грибами Microdochium [17, 18, 12]. Однако стробилурины не подходят для защиты колоса, поскольку стимулируют образование грибами Fusarium микотоксина ДОН.!!! Также возникло предположение, что увеличение содержания ДОН в зерне пшеницы в результате обработки колосьев азоксистробином может быть связано со снижением зараженности зерна грибами Microdochium, конкурирующим за субстрат с грибами Fusarium (19, 20), поскольку были выявлены конкурентные взаимоотношения между представителями грибов Microdochium и Fusarium, одновременно присутствующие в растительной ткани [21]. Фунгициды, содержащие в своем составе тебуконазол, показывали бóльшую эффективность в подавлении грибов Fusarium, чем грибов Microdochium [19]. Существует мнение, что фунгициды обладают различной эффективностью против M. nivale и M. majus [11].

Чувствительность к стробилуринам грибов M. nivale/M. majus, выделенных из зерна пшеницы и ячменя урожаев 1957-2007 гг., анализировали в Дании, и появление первых резистентных изолятов были выявлено в 2003 году [10]. Во Франции устойчивые к стробирулинам и бензимидазолу изоляты, большинство из которых относились к виду M. majus, впервые были выявлены в 2007 году [22].

Заболевания зерновых культурах (снежная плесень, гниль проростков и стеблей, ожог листьев и парша), вызываемые грибами Microdochium на территории России требуют не только точной видовой идентификации возбудителей, но и разработки прогноза развития заболевания, в зависимости от складывающихся условий. Необходимы дальнейшие исследования, касающиеся биологии видов грибов Microdochium, их специализации, возможного взаимовлияния с другими представителями микобиоты зерновых культур. Определение избирательности действия фунгицидов, и возможного появления резистентности у грибов Microdochium также входят в круг первоочередных задач исследователей и специалистов фирм по производству химических средств защиты растений.

(Статья приведена без сокращений)

Гагкаева Т.Ю. ведущий научный сотрудник ВИЗР

Гаврилова О.П. научный сотрудник

Орина А.С. научный сотрудник

E-mail: t.gagkaeva@yahoo.com

****

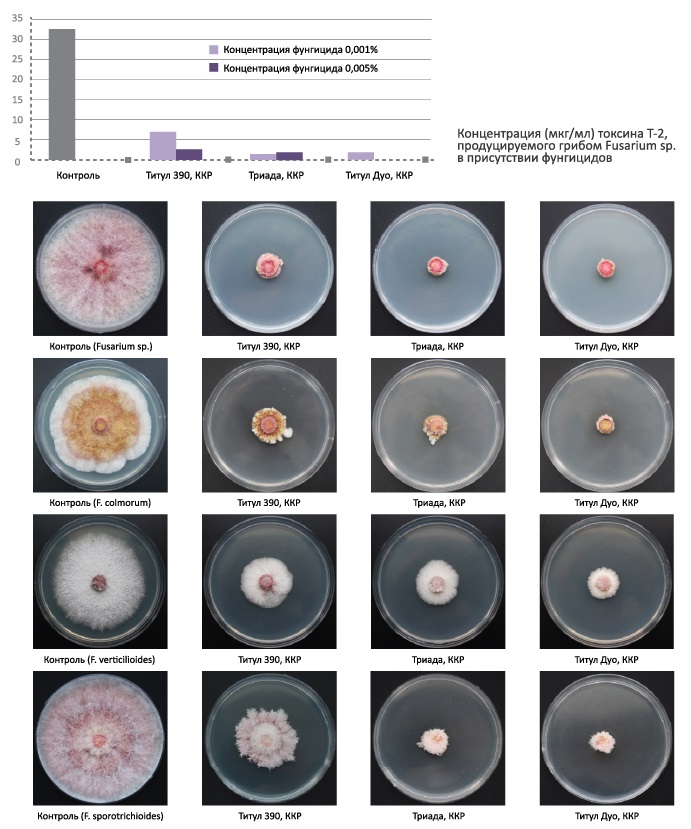

Как подтверждение слов, выделенных в статье жёлтым маркером, приводим здесь результаты лабораторных исследований, проведенных в биолаборатории "Щелково Агрохим", по определению эффективности фунгицидов относительно грибов р. Fusarium: Fusarium spp., F. culmorum, F. verticilloides, F. sporotrichoides.

Обратите внимание на график: самым эффективным фунгицидом против накопления трихотеценового микотоксина Т-2 оказался Титул Дуо, содержащий тебуконазол в количестве 200 г/л, немного уступает ему в этом фунгицид Триада, ККР, содержащий тебуконазола 140 г/л.

Обратите внимание на чашки Петри: Титул Дуо и Триада максимально подавляют рост грибов р. Fusarium

20.05.2017 0

Компания «Щёлково Агрохим» приняла участие во Всероссийском Дне поля 2025. Главное сельскохозяйственное мероприятие страны прошло в Волгоградской области, на территории КФХ «Чердынцев». В юбилейный год, когда наша страна отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, выбор региона выглядит особенно символично. Ведь именно здесь, на волгоградской земле, прошла битва, которая изменила историю и переломила ход Второй мировой войны.

Выставочная экспозиция и демонстрационные делянки развернулись на площади 70 га. Максимально эффектно на общем фоне выделялся стенд «Щёлково Агрохим». Компания продолжила собственный тренд, заданный на АгроФестивале BETAREN – 2025: визуальный ряд был оформлен в авиационной стилистике, а сотрудники компании выступали в роли бортпроводников. Посетителям подавали прохладительные напитки, закуски и полноценные обеды. В том числе, главными блюдами «авиаменю» стали жареные волгоградские карпы и узбекский плов: блюда, приготовленные лично генеральным директором «Щелково Агрохим», д. х. н., академиком РАН Салисом Каракотовым.

Несмотря на неиссякаемый поток гостей и плотный график переговоров, Салис Добаевич принял участие в наиболее значимых мероприятиях деловой программы, а также пообщался с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут. Совершая официальный обход выставки, глава ведомства задержалась на стенде «Щёлково Агрохим». Салис Каракотов показал ей семена озимой пшеницы, сои, подсолнечника, которые производит компания, и рассказал о её дальнейших планах. «Селекция «Щёлково Агрохим» представлена на демонстрационных участках Всероссийского Дня поля?», - поинтересовалась министр. «Разумеется, мы показываем здесь новые сорта и гибриды озимой пшеницы, сои и подсолнечника», – сообщил Салис Каракотов.

Развитие селекции и семеноводства стало одной из ключевых тем деловой программы Всероссийского Дня поля – 2025. О селекционном многообразии и раскрытии генетического потенциала современных сортов и гибридов шла речь на двух тематических круглых столах, участие в которых принял гендиректор «Щёлково Агрохим». В частности, он рассказал о новом орловском экотипе озимой пшеницы, который создала компания. К нему относятся сорта Ермоловка, Зюгановка, Сократ и Лазурная (переданы на Госсортоиспытания).

Отдельное внимание академик РАН уделил гороху. «Мировой спрос на него растёт, и наша компания это учитывает. Сейчас мы занимаемся селекцией гороха, а в 2027 году планируем открыть завод по его глубокой переработке», – сообщил Салис Каракотов.

Что касается сахарной свёклы, в селекционном плане она является самой сложной культурой. Но «Щёлково Агрохим» не боится трудностей: как результат, в 2024 году отечественные гибриды сахарной свёклы занимают 12,9% от общей площади. Ожидается, что к 2030 году данный показатель достигнет 75%, подчеркнул спикер.

Но вернёмся к реалиям сегодняшнего дня. Дмитрий Бутусов – врио председателя ФГБУ «Госсорткомиссия» – подчеркнул, что посевы, представленные в рамках Всероссийского Дня поля – 2025, обработаны препаратами «Щёлково Агрохим», и поблагодарил компанию за предоставленную продукцию.

Более детально о системе защиты рассказал Павел Чердынцев – глава КФХ, на базе которого проходила выставка. На кукурузе использовали гербицид КОРНЕГИ ПЛЮС, МД, фунгицид МИСТЕРИЯ, МЭ, инсектицид ЮНОНА, МЭ. Защиту подсолнечника от сорняков обеспечил новый гербицид БРАВУРА, КС. На сое гербицидная защита состояла из препаратов ГЕРМЕС, МД, ГЕЙЗЕР, ККР и КУПАЖ, ВДГ. Со своими задачами представленные системы защиты справились на отлично. В этом посетители выставки могли убедиться лично, ведь на протяжении двух дней специалисты «Щёлково Агрохим» проводили для них экскурсии по демонстрационным делянкам.

Кроме того, на стенде компании проходили лекции и мастер-классы «Знакомство с НАНОтехнологиями», разыгрывались уникальные настольные игры и умные гаджеты. Также на специально отведённой площадке был представлен современный беспилотник для внесения средств защиты растений. За десять минут автономного полета он способен обработать до 10 га посевов!

Но почему компания акцентировала внимание своих гостей на беспилотной авиационной системе (БАС)? Всё просто: потребность в применении дронов в сельском хозяйстве растёт. Об этом говорила министр сельского хозяйства Оксана Лут в рамках пленарного заседания на тему «Умное сельское хозяйство: цифровые инструменты развития». Она отметила, что БАС является частью автоматизированного процесса осмотра полей и внесения рабочих растворов. Так, на полях стратегического партнёра «Щёлково Агрохим» - ГК «Русагро» - беспилотники уже используют для сбора информации о состоянии посевов. По словам министра, внедрение этих технических средств позволит значительно снизить участие человека в этой работе.

Теме беспилотников в сельском хозяйстве был посвящён очередной круглый стол с участием Салиса Каракотова. Он выделил принципиальные преимуществ БАС, среди которых – возможность выполнения работ в ночное время суток, более качественное внесение препаратов, отсутствие механических повреждений сельскохозяйственных культур, а также снижение допустимых норм выброса загрязняющих веществ.

Кстати, «Щёлково Агрохим» - единственная из химических компаний России, которая исследует эффективность применения средств защиты растений путём внесения через БАС. Один из опытов был заложен в Краснодарском крае в 2024 году. Гербицидная обработка риса с помощью беспилотника позволила сохранить 6,3 ц/га, что привело к положительному экономическому эффекту. Важно: в ходе обработки использовали препарат РИЗОТТО, МД – первый гербицид, зарегистрированный для применения с использованием БАС! И вновь первопроходцем в новом направлении стала компания «Щёлково Агрохим».

На протяжении трёх дней работы выставки стенд «Щёлково Агрохим» был полон гостей. Среди них – первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам, член фракции «Единая Россия» Владимир Плотников, директор Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Министерства образования и науки Вугар Багиров, министр сельского хозяйства Оренбургской области Сергей Балыкин, министр сельского хозяйства Саратовской области Роман Ковальский, а также руководители

и главные агрономы сельхозпредприятий из разных регионов страны.