14.04.2020: Вместе с приходом весны начался и новый вегетационный период. И ученые, и агрономы констатируют: в разных регионах страны фитосанитарная обстановка на посевах озимых колосовых культур складывается не лучшим образом...

Вместе с приходом весны начался и новый вегетационный период. И ученые, и агрономы констатируют: в разных регионах страны фитосанитарная обстановка на посевах озимых колосовых культур складывается не лучшим образом. Успешно перезимовали все насекомые-вредители, а также возбудители болезней. Так что при определенных погодных условиях они могут снизить продуктивность и качество урожая сельскохозяйственных культур.

В такой ситуации повышается роль фактора защиты растений и, особенно, применения пестицидов. Но средства защиты растений - это инструменты, которые требуют от человека глубоких теоретических знаний, основательного практического опыта, четкого понимания текущей фитосанитарной ситуации...

Мы побеседовали с российскими учеными, которые рассказали, как максимально реализовать токсичность пестицидов для вредных организмов. То есть, получить наивысшую отдачу от проведения защитных мероприятий!

Теория и практика - в единой связке!

Рассказывает Эмилия Пикушова, к. б. н., профессор кафедры фитопатологии, энтомологии и защиты растений Кубанского государственного аграрного университета (КубГАУ):

- Пестициды - это объективная реальность, которая сочетает понятия полезного и вредного: токсичность для вредных организмов и негативные воздействия на окружающую среду. Перед агрономом стоит трудная задача: максимально реализовать первое свойство пестицидов и свести к минимуму второе.

Основное требование, которое предъявляется к пестициду - это его токсичность для вредных организмов. Она связана с летальной дозой действующего вещества и нормой расхода препарата. К дальнейшему изучению и выпуску на рынок допускаются только те молекулы, которые соответствуют этим требованиям.

- Почему же часто агрономы сталкиваются с ситуациями, когда пестицид, как говорится, «не сработал»?

- Потому что применение пестицидов требует определенной теоретической подготовки. И не надо отрицать теорию, если чего-то в ней не понимаешь! Лучше поискать ответ и вспомнить известное выражение Михаила Ломоносова о том, что «теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории невозможна и пагубна».

В связи с этим расскажу о связи теории с практикой. При применении пестицидов необходимо соблюдать три условия: оно должно быть своевременным, оперативным и качественным.

И не случайно своевременное применение стоит на первом месте. Пестициды не «всесильны»: они токсичны только для чувствительной фазы или стадии развития вредоносного объекта. В свою очередь, в процессе эволюции вредные объекты приспособились выживать в стрессовых ситуациях за счет неоднородности популяции. То есть, присутствия на поле одновременно всех стадий. Если норма расхода рассчитана на основе летальной дозы для чувствительной стадии, то вредители, находящиеся в других стадиях развития, выживают. Более того, у них формируется резистентность к пестициду.

Так что следует помнить: у открыто живущих чешуекрылых и жесткокрылых вредителей чувствительной стадией являются личинки 1-3 возрастов. У вредителей с нежными покровами (тли, клопы слепняки, клещи) - личинки и взрослые особи. У фитопатогенных грибов - проросток споры и, очень редко, мицелий. У сорных растений - всходы.

Особенно сложно бороться со скрытно живущими вредителями (стеблевой мотылек, яблонная плодожорка и другие), когда необходимо уничтожить отродившихся из яиц личинок.

- Что лежит в основе эффективного применения пестицидов?

- Научно обоснованный прогноз развития вредных организмов в конкретных погодных условиях для каждой конкретной территории. Такой подход внедрен в садоводстве и виноградарстве. А в полеводстве работа строится по принципу «пришел, увидел, победил». Впрочем, победить удается не всегда! Яркий тому пример - ситуация с хлопковой совкой, которая сложилась на Кубани в 2019 году. Произошла супервспышка размножения этого вредителя, подсолнечник неоднократно опрыскивали инсектицидами, а эффективность была получена не везде. Оказалось, максимально подавить вредителя удалось в хозяйствах, где четко занимаются прогнозом.

- С патогенами - та же история?

- В борьбе с возбудителями болезней очень важна своевременность применения фунгицидов. В случае с озимой пшеницей необходимо учитывать запас инфекции, сохранение ее в зимний период, условия реализации весной и мониторинг развития в период вегетации. Все это - элементы долгосрочного и краткосрочного прогноза.

Когда его нет, мы слышим о превентивном применении фунгицидов. Но оно недопустимо. Дело в том, что прилетевшая спора патогена должна проростком попасть в клеточный сок, содержащий фунгицид. Именно так работают с паршой яблони и добиваются успеха!

Зато о важной роли своевременного применения гербицидов на сахарной свекле знают все, кто связан с этой культурой. А потому - многие добиваются хороших результатов в ее защите. В то время как на озимых культурах существует множество проблем, связанных с несвоевременным применением препаратов. Среди них - снижение эффективности химобработки, негативное действие на защищаемую культуру, увеличение засоренности полей и так далее.

- Каким вы видите выход из сложившейся ситуации?

- В основе прогнозов развития вредных организмов в первую очередь лежит знание биологии различных видов. Оптимизировать применение пестицидов и пролонгировать их пребывание на рынке поможет повышение грамотности консультантов и агрономов, работающих в этой области.

- Что еще надо знать и выполнять, чтобы повысить эффективность пестицидов?

- Второе требование - оперативность, и оно напрямую связано со своевременностью. Задача стоит непростая: провести опрыскивание в короткий срок от оптимального. Если этого не происходит, то, во-первых, снижается эффективность пестицидов в результате перехода чувствительной стадии или фазы развития в устойчивую. Во-вторых, оставшаяся часть популяции продолжает вредить, что снижает продуктивность культуры и ее качество. В-третьих, увеличивается вероятность негативного действия пестицидов на защищаемое растение. И, наконец, происходит формирование резистентности у выжившей части популяции.

- Что самое сложное в реализации данного условия?

- Оперативность в защите растений - это дорогостоящее мероприятие, ведь оно требует высокой энерговооруженности. Кроме того, необходима разработка четких планов очередности опрыскивания полей, что увеличивает затраты на горючее при переездах.

- Какие факторы нужно учитывать, к примеру, в защите озимой пшеницы от сорной растительности?

- Таких факторов несколько. Это состояние посева (оптимальный, изреженный, загущенный), фаза развития культуры, степень засоренности поля многолетними сорняками (по возможности необходимо подождать появления всходов осота и вьюнка), засоренность после предшествующих культур (в первую очередь, после люцерны, а по подсолнечнику - после всходов падалицы) и ряд других условий.

Выполнение всех параметров обеспечивает максимальное проявление токсичности гербицидов для сорных растений, но позволяет свести к минимуму негативное действие на защищаемую культуру.

- Эмилия Александровна, расскажите, какие критерии лежат в основе выбора действующих веществ, препаративных форм и способов применения препаратов.

- В первую очередь, необходимо вести постоянный мониторинг видового и количественного состава вредителей, болезней и сорной растительности. А он зависит от плодородия почвы, обеспечения элементами питания, устойчивости сорта или гибрида, предшественника и ряда других параметров. Владение конкретной ситуацией позволяет оптимизировать выбор действующего вещества с необходимым спектром действия, продолжительностью защитного действия, способом проникновения и передвижения в растении.

Наиболее важной и сложной является реализация последнего параметра, который связан с характеристикой препаративных форм. Проникновение и, особенно, передвижение молекул пестицида в растении - это очень сложный процесс. Чем больше молекула, тем труднее идет передвижение по флоэме, и тем меньше проявляется ее системное действие в листьях. Даже если при обработке семян молекула пестицида или частица препаративной формы попадает в ксилему и легко передвигается с восходящим потоком воды, ее дальнейшее передвижение в клетки флоэмы может быть затруднено.

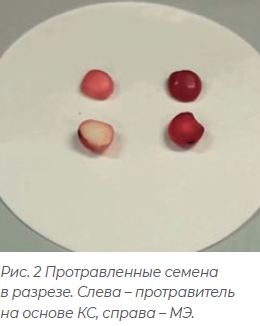

В решении этой проблемы важная роль принадлежит поиску инновационных препаративных форм. Они обеспечивают быстрое проникновение действующего вещества через плазмодесмы клеточных оболочек флоэмы (рис. 1, 2).

|

|

По словам Эмилии Пикушовой, в реализации токсичности пестицидов важную роль играет качество опрыскивания.

- Несмотря на наличие в хозяйствах современных опрыскивателей, данное направление все еще остается слабым звеном практикуемых технологий. И в большей степени это связано с непреодолимым разрывом практики с теорией. Качественное опрыскивание предусматривает учет размера капель, плотности покрытия обрабатываемой поверхности, времени обработки, давления в системе, скорости движения, скорости ветра, расхода рабочей жидкости и многое другое.

К примеру, объекты фунгицидной обработки, как правило, находятся в нижнем ярусе травостоя культуры. В то время как большинство вредителей повреждают молодые листья и генеративные органы. Ситуация осложняется, если в хозяйстве планируется комбинированное опрыскивание против вредителей и болезней! И здесь без теоретических знаний никак не обойтись.

Опрыскивание по правилам

Подробней о том, каким должно быть эффективное опрыскивание, нам рассказал Анатолий Лысов - к. т. н., заведующий лабораторией интегрированной защиты растений Всероссийского института защиты растений (ВИЗР).

|

- Известно, что биологическая и экономическая эффективность применения средств защиты растений зависит от множества факторов. Среди них: точность дозирования требуемой нормы внесения рабочей жидкости на гектар, равномерность распределения средств защиты растений на обрабатываемой поверхности, обеспечение необходимой густоты покрытия верхней и нижней сторон листовой поверхности обрабатываемых растений.

- Как влияет площадь обрабатываемой пашни на выбор опрыскивателя?

- Практический опыт эксплуатации опрыскивающей техники показывает: для небольших КФХ с общей площадью возделывания посевных культур до 1 000 гектаров целесообразно использовать навесные и прицепные штанговые опрыскиватели с объемом бака от 500 до 2000 литров. А для более крупных сельхозпроизводителей, имеющих посевные площади до 5000 гектаров, рекомендуется использовать опрыскивающую технику с объемом бака от 2500 до 4000 литров. Что касается крупных агрохолдингов, рационально использовать прицепные или самоходные опрыскиватели с объемом бака от 4000 до 10 000 литров.

- Перечислите технические аспекты, на которые нужно обратить внимание, чтобы соблюсти важный фактор успеха: равномерное внесение пестицидов?

- Для этого следует обращать внимание на конструкцию навески и длину секций штанги опрыскивателя. Кроме того, она должна иметь надежную систему стабилизации, которую может обеспечить рычажно-пружинная подвеска или параллелограмный механизм с гидравлическими или воздушными амортизаторами. Они обеспечивают горизонтальное расположение штанги при движении на неровных участках поля.

|

- Как правильно отрегулировать высоту установки штанги в зависимости от цели химобработки - будь то защита от сорняков, патогенов или вредителей?

- Если говорить о гербицидной обработке, регулировку высоты установки штанги производят от среднего размера верхушки сорных растений и до обреза сопла распылителя. Но при внесении инсектицидов и фунгицидов по вегетирующим растениям данный показатель уменьшают на 10 сантиметров: это позволяет обеспечить лучшее покрытие всего растения. Таким образом, регулировка высоты установки штанги на современных опрыскивателях варьирует в пределах от 0,45 до 2,2 м от поверхности земли.

- Как скорость движения опрыскивателя влияет на качество химобработки?

- Нужно помнить, что при снижении скорости норма препаратов внесения увеличивается, а при превышении - наоборот, снижается. То же самое происходит при движении опрыскивателя по пересеченной местности и под уклон.

При выборе рабочей скорости необходимо учитывать типоразмер установленного распылителя, микрорельеф и качество обработки почвы поля, метеоусловия, наличие водоохранных зон. При использовании разных типов распылителей максимально допустимая скорость тоже разная. Так, для стандартных щелевых и инжекторных распылителей предельная скорость составляет 18 км/ч, для дефлекторных распылителей - 16 км/ч.

- Но это - максимум! А какими должны быть оптимальные показатели?

- При использовании стандартных щелевых распылителей оптимальная скорость опрыскивания варьирует в пределах 6-8 км/ч. Инжекторных и дефлекторных - 8-10 км/ч. А при использовании вращающихся дисковых распылителей или вращающихся сетчатых барабанов - не более 10 км/ч. Только так можно обеспечить хорошее качество опрыскивания и свести к минимуму непроизводительные потери рабочей жидкости, которые происходят из-за сноса мелких капель.

Любители быстрой езды по полю должны понимать: при движении опрыскивателя на капли распыленной рабочей жидкости воздействует набегающий воздушный поток. При скорости 18 км/ч он составляет 5 м/с, а при скорости 36 км/ч - 10 м/с. Между прочим, это в два раза выше ограничений по ветровой нагрузке для инжекторных распылителей и распылителей с уменьшенным дрейфом мелких капель!

Ситуация усугубляется при высоких температурах воздуха и низкой относительной влажности воздуха. Из-за этого еще больше возрастают непроизводительные потери рабочей жидкости.

- Расскажите о таких важных показателях, как рабочее давление и нормы расхода рабочей жидкости.

- Начнем со стандартных щелевых распылителей. При работе с гербицидами лучше работать при давлении 2-2,5 бара, а при использовании инсектицидов и фунгицидов рекомендуется увеличить рабочее давление от 3 до 5 бар.

Что касается инжекторных щелевых распылителей, то оптимальное рабочее давление при внесении гербицидов составляет 2-2,5 бара, а инсектицидов и фунгицидов - 4-6 бар.

Оптимальной нормой расхода рабочей жидкости при внесении гербицидов и инсектицидов для большинства препаратов является 100-200 л/га. При внесении фунгицидов - 300-400 л/га. Многочисленные опыты ВИЗР показывают: если снизить гектарную норму внесения фунгицидов ниже 300 л/га, это приводит к снижению биологической эффективности защитных мероприятий.

- Какие типы распылителей существуют в настоящее время, и как выбрать то, что нужно в каждой конкретной ситуации?

- От правильного выбора распылителя во многом зависят биологическая эффективность и экологическая безопасность опрыскивания. В настоящее время для защиты растений используют щелевые, дефлекторные, центробежные распылители, а также распылители с рециркуляцией рабочей жидкости. В свою очередь, щелевые распылители по своему конструктивному исполнению делятся на стандартные, инжекторные, со сниженным дрейфом мелких капель, а также двухфакельные (с асимметричным факелом распыла). И этот список далеко неполон! Но у каждого типа распылителя есть свой набор функций.

- Как же разобраться в этих функциях и выбрать тот распылитель, который подходит под определенную культуру и препарат?

- Как я уже говорил, при внесении пестицидов наиболее широко используются щелевые распылители. Но стандартные типы формируют мелкую каплю, которая имеет ряд недостатков - в том числе, легко подвержена сносу. В свою очередь, крупные капли имеют более высокую скорость проникновения в растительный слой обрабатываемых культур. Именно такие капли формируют инжекторные щелевые распылители. Вообще, доля мелкой фракции капель при их использовании не превышает 0,4-0,6% от всего объема распыленной жидкости. Как результат - снижения уровня загрязнения окружающей среды в сравнении со стандартными щелевыми распылителями. Асимметричные щелевые распылители устанавливают на концах штанги опрыскивателя. Они служат для внесения гербицидов в садах и на виноградниках, а также для повышения качества и точности обработки краев поля. При обработке зерновых культур против болезней (в частности, корневых гнилей и фузариоза колоса), а также на картофеле против фитофтороза лучше использовать двухфакельные щелевые распылители. Они обеспечивают более эффективное проникновение капель в растительный слой по ярусам растений. Центробежные распылители с полым факелом распыла содержат в спектре распыла мелкие и очень мелкие капли. А потому используются на вентиляторных опрыскивателях для обработки многолетних насаждений инсектицидами, фунгицидами и акарицидами.

- Вы уже говорили, что погодные факторы сильно влияют на эффективность обработки. Так при каких показателях температуры, влажности воздуха и скорости ветра она будет максимально результативной?

- Опрыскивание необходимо проводить в утренние и вечерние часы при температуре воздуха от +12 до +25 С° и относительной влажности от 30 до 90%. Оптимальная скорость ветра должна составлять до 4 м/с опрыскивающей техникой, оснащенной стандартными щелевыми распылителями, и до 5 м/с - техникой, оснащенной инжекторными распылителями и распылителями с уменьшенным дрейфом мелких капель. Если опрыскивающая техника оснащена спутниковой системой навигации и системами параллельного вождения, то наиболее эффективным будет опрыскивание, проведенное ночью. Это особенно актуально при использовании самоходных опрыскивателей. Дело в том, что при обработке в ночные часы мы имеем стабильное состояние приземного слоя воздуха (инверсию). Оно способствует лучшему осаждению капель рабочей жидкости на обрабатываемую поверхность.

- А какие существуют запреты при проведении обработок?

- Нельзя проводить опрыскивание во время дождя и за три часа до возможного начала выпадения осадков. Наличие росы на листьях резко снижает удерживаемость капель на обрабатываемой поверхности. Исследования показали: в таких условиях капли размером 100 и более мкм попросту не удерживаются на листьях.

- Эмилия Александровна, Анатолий Константинович, спасибо вам за подробные ответы и ценные рекомендации!

Беседовала Яна Власова

По материалам журнала «Betaren Agro» №4(12)

14.04.2020 0Депутаты Государственной Думы Российской Федерации высоко оценили работу «Бетагран Семена» в Орловской области

В рамках Аграрной недели Орловской области Комитет Государственной Думы по аграрным вопросам провёл в Круглом зале администрации региона выездное расширенное заседание в формате «круглого стола».

Ключевые темы – реализация Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения, развитие мелиоративного комплекса РФ, а также практика правоприменения Федерального закона «О семеноводстве» на примере Орловской области.

В мероприятии приняли участие депутаты Государственной Думы – члены Комитета по аграрным вопросам, представители федеральных и региональных органов власти, главы муниципалитетов, инвесторы, сельхозтоваропроизводители, депутаты облсовета. В формате видеоконференции к дискуссии присоединились представители власти и аграрии субъектов ЦФО.

Заседание открыл и провёл Председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимир Кашин. Председатель профильного комитета Госдумы, анализируя состояние семеноводства в стране, отметил, что «с зерновыми переход на отечественные семена идёт хорошо. Следующим этапом нужно перевести на российские семена технические, овощные культуры, картофель.

Заместитель губернатора в правительстве Орловской области по развитию АПК Сергей Борзёнков в своём докладе подчеркнул, что на Орловщине валовой сбор зерновых, зернобобовых и масличных культур достиг 4,4 млн тонн, производство сахарной свёклы – 2,4 млн тонн.

Рост связан со значительным развитием семеноводства. Посевы элитными семенами в 2025 году занимают 12% в общем объёме посевных площадей. Орловские аграрии практически на 100% используют семена отечественной селекции зерновых колосовых культур, в частности, селекции дочернего предприятия «Щёлково Агрохим» в Орловской области «Бетагран Семена».

Центр селекции и семеноводства «Бетагран Семена» работает всего пять лет, но за это время в Госреестре зарегистрированы уже пять сортов сельхозкультур: три – озимой пшеницы и два – сои. Напомним, за результаты урожайности сорт озимой пшеницы Ермоловка дважды внесён в «Книгу рекордов России».

Сергей Борзёнков даже высказал предположение, что «благодаря инвестпроекту «Щёлково Агрохим» в России в ближайшие пять лет орловские сорта составят конкуренцию краснодарским».

В завершение заседания состоялась церемония награждения за достижения в сельскохозяйственной отрасли: генеральному директору АО «Щёлково Агрохим» Салису Каракотову вручен нагрудный знак «Почётный работник агропромышленного комплекса России».

Обсуждение ключевых тем заседания представители Госдумы продолжили в ходе практической части – на опытных участках и семенном заводе НПО «Бетагран Семена». Парламентарии увидели мощные посевы озимой пшеницы: стеной стоит Ермоловка, Система, Изумруд Дубовицкого и другие сорта, которые становятся новым лицом пшеничного поля России! Участники круглого стола почувствовали тяжесть колоса сорта Зюгановка. Ещё в прошлом году селекционеры прогнозировали, что этот сорт «себя покажет». Так вот в этом году его биологическая урожайность, например, в опытных посевах АО «АгроГард» в Орловской области составляет 177 (!) ц/га. Вместе с высокой урожайностью сорта селекции «Щёлково Агрохим» отличают высокие качественные показатели, такие как уровень белка и клейковины. Возле уникального сорта Зюгановка парламентарии Государственной Думы сделали фото на память.

В «Щёлково Агрохим» сорта представлены качественными семенами: в НПО «Бетагран Семена» успешно работает современный семенной завод по производству откалиброванных семян пшеницы и откалиброванных проинокулированных семян сои.

Председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимир Кашин в ходе экскурсии по заводу в первую очередь обратил внимание участников мероприятия на эксклюзивную нетравмирующую технологию обработки семян, на которых в ходе подготовки не бывает ни царапин, ни сколов, что положительно сказывается на качестве продукции.

По итогам посещения НПО «Бетагран Семена» российские парламентарии высоко оценили аграрные успехи «Щёлково Агрохим». В своей речи с высокой трибуны Дня Русского поля в Орловской области Владимир Кашин в контексте выполнения задач, поставленных Президентом страны Владимиром Путиным о значительном увеличении производства и экспорта продукции АПК, отдельно подчеркнул достижения «Щёлково Агрохим».