15.12.2015: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Разумеется, наши предки, обогатившие русский язык этой мудростью, не могли даже подозревать об экономических санкциях, политике импортозамещения и прочих российских реалиях XXI века. Однако сегодня данная пословица как нельзя лучше отражает положение, в котором оказалось сельское хозяйство, в том числе животноводство. Сейчас или никогда: отрасль либо встанет с колен, либо...<br />

<br />

Впрочем, альтернативные варианты рассматривать просто недопустимо. Тем более, когда на территории страны появляются новые объекты, способные вывести отечественное животноводство на качественно новый уровень. Такие, как ООО «Бетагран Липецк»: научно-производственный центр по производству эмбрионов молочного и мясного скота.

«Не было бы счастья, да несчастье помогло». Разумеется, наши предки, обогатившие русский язык этой мудростью, не могли даже подозревать об экономических санкциях, политике импортозамещения и прочих российских реалиях XXI века. Однако сегодня данная пословица как нельзя лучше отражает положение, в котором оказалось сельское хозяйство, в том числе животноводство. Сейчас или никогда: отрасль либо встанет с колен, либо...

Впрочем, альтернативные варианты рассматривать просто недопустимо. Тем более, когда на территории страны появляются новые объекты, способные вывести отечественное животноводство на качественно новый уровень. Такие, как ООО «Бетагран Липецк»: научно-производственный центр по производству эмбрионов молочного и мясного скота.

«Гагарины» от животноводства

Инициатором и исполнителем данного проекта выступил крупнейший производитель средств защиты растений АО «Щелково Агрохим». Общий объем инвестиций в строительство ООО «Бетагран Липецк» составил 350 млн. рублей. И, по словам его руководителя Салиса Добаевича Каракотова, главная цель предприятия - быстрое увеличение поголовья высокоудойного стада.

- На первый взгляд может показаться: какое отношение к животноводству имеет «Щелково Агрохим»? В общем-то, самое прямое, потому что без растениеводства не может существовать отрасль животноводства. И я считаю, что сохранение этой связи - комплексная задача, которую мы должны решить, - заявил он на торжественном открытии уникального для нашей страны предприятия.

А состоялось оно под занавес политически и экономически сложного 2014 года. Это стало поистине знаменательным событием, масштабы которого сложно переоценить. На открытии губернатор области Олег Королев заявил:

- Уникальный комплекс, построенный на добринской земле, знаменует начало новой эры развития животноводства не только в нашем регионе, но и в целом в России. Ведь услугами местных специалистов смогут пользоваться не только липецкие хозяйства, но и хозяйства других регионов.

А потом глава региона и вовсе сравнил запуск центра с первым полетом человека в космос.

С тех пор прошел год. Что произошло за это время? Каких результатов удалось добиться предприятию «Бетагран Липецк», и каковы планы на ближайшее будущее? Данные вопросы стали основным лейтомотивом нашего общения с представителями единственного в стране животноводческого центра по производству эмбрионов.

«Команда мечты» родом из СССР

Но прежде чем обратиться с ними к руководителю Центра Любови Ивановне Маркиной, мы постарались максимально полно разобраться в специфике темы.

В настоящее время «Бетагран Липецк» - это комплекс площадью 4,7 га, на которой компактно расположились два коровника, лабораторный корпус, карантинная зона, изолятор, кормовые площадки, силосные ямы, современные очистные сооружения, складские помещения, административный корпус. И, конечно же, святое святых: криокамеры, выполняющие роль хранилищ биоматериала. В жидком азоте элитные эмбрионы могут храниться при температуре -196 °С неограниченное количество лет. И что самое удивительное - без малейшего ущерба их жизнеспособности!

На территории Центра трудятся около сорока высококлассных специалистов, прошедших подготовку в нашей стране и за ее пределами. В том числе - биотехнологи, лаборанты, иммунологи, ветеринарные врачи. Каждый из них не только досконально знает свое дело, но и бесконечно влюблен в него (в этом мы успели убедиться в ходе общения с сотрудниками «Бетагран Липецк»).

- Люди другого склада мышления и с иным отношением к работе просто не могли бы прижиться в нашем Центре, - комментирует сложившееся мнение руководитель предприятия Любовь Маркина. - Чтобы укомплектовать штат, нам пришлось «прошерстить» все постсоветское пространство. К сожалению, специалистов по эмбрионтрансферу необходимого уровня в России очень мало. И это настоящий парадокс, ведь именно наши соотечественники являются авторами двух используемых в Центре технологий - «in vivo» и «in vitro». К счастью, к маю текущего года нам удалось собрать команду единомышленников, оснастить лабораторию Центра новейшим импортным оборудованием и приступить к основной работе, - рассказала Любовь Ивановна.

IN VIVO или IN VITRO - вот в чем вопрос

А теперь - подробнее о том, чем занимаются сотрудники Центра. Особенностью «Бетагран Липецк» является то, что данное предприятие специализируется на получении ранних эмбрионов крупного рогатого скота сразу по двум мировым технологиям. Первый - IN VIVO - является своеобразной «классикой жанра». Он подразумевает вымывание зрелых эмбрионов, развитие которых до определенного времени происходит в организме животного.

Суть технологии следующая: в обычной жизни буренка приносит одного, максимум - двух телят за год. Однако ресурс каждой коровы может быть намного выше, если гормонально стимулировать ее организм. В этом случае он «вырабатывает» несколько абсолютно полноценных яйцеклеток, которые успешно оплодотворяются и выходят в маточные «рога». Примерно через неделю после начала охоты эмбрионы извлекают с помощью специального аспиратора. Затем - два варианта развития событий. Первый - пересадка извлеченных эмбрионов телочкам, второй - заморозка для последующей имплантации. В среднем процедура IN VIVO позволяет получить от одной коровы не один, а 5-8 эмбрионов за раз.

Второй способ, практикуемый в «Бетагран Липецк», - IN VITRO. Принцип метода следующий: в яичниках самок млекопитающих, в том числе коров, с самого рождения имеется высочайшее количество яйцеклеток (ооцитов). Однако 99,9 % так и не подвергается оплодотворению. Технология позволяет выделить из организма КРС максимальное количество ооцитов, которые никогда не овулировали бы естественным путем. Последующее оплодотворение и развитие яйцеклеток до стадии зрелых эмбрионов осуществляется уже в лабораторных условиях.

Характерно, что с помощью данной технологии можно использовать для дальнейшей работы яйцеклетки, полученные даже от погибших животных. Кроме того, она позволяет получать эмбрионы заданного пола путем использования сексированного семени.

- Нельзя сказать, что одна из технологий лучше и перспективней другой. Они идеально дополняют друг друга и позволяют использовать репродуктивный потенциал коров по-максимуму. Так, с каждым животным раз в месяц работают по «in vivo», и практически каждую неделю - по «in vitro». В результате от столь эффективной комбинации технологий в год можно получить до 90 эмбрионов от одного животного, - поясняет Любовь Маркина.

В настоящее время производственная мощность «Бетагран Липецк» составляет свыше 10 тыс. эмбрионов в год, из которых 3,5 тысячи можно получать по технологии IN VIVO и 6,5 тыс. - IN VITRO.

Но зачем нужны эти сложнейшие технологии, если можно пойти по пути наименьшего сопротивления и завезти животных из-за границы?.. Это следующий вопрос, который мы задали руководителю инновационного Центра.

Есть коровы в родном Отечестве

- Действительно, улучшение генетики молочного крупного рогатого скота в последние годы происходило исключительно за счет поставок из-за рубежа живого племенного скота, Другой вопрос - насколько это эффективно? - говорит Любовь Ивановна. - Особенно поражает, что долгое время Министерство сельского хозяйства Российской Федерации активно содействовало этим губительным для отечественной отрасли процессам. Субсидии, дотации, активная пропаганда закупок КРС за рубежом - у сельхозтоваропроизводителей просто не было других вариантов. А ведь нужно понимать, что отправляли нам скот далеко не первого класса. Российские животноводы могли рассчитывать на коров с продуктивностью не более семи тысяч литров молока за лактацию: лучшие животные все так же оставались на Западе, - заключила наша собеседница.

К счастью, то, что было возможно еще пару лет назад, в настоящее время трудно осуществимо. Сказываются негативный политико-экономический контекст и сложные отношения между странами. Отсюда - следующий вопрос: кто же является животными-донорами в «Бетагран Липецк»? И ответ нас удивил. Оказывается, в Центре содержатся вовсе не импортные буренки, как можно было предположить изначально, а наши, отечественные. В качестве эталонной выбрали голштино-фризскую черно-белую породу. Она наиболее востребована в животноводстве и обладает ценными хозяйственно-полезными характеристиками. Ее главные характеристики - высокая молочная продуктивность и хорошая приспособляемость к современным индустриальным условиям содержания и доения.

- В поисках высокопродуктивных животных мы изъездили всю страну. Искали не молодняк, а коров-рекордсменок, дающих от 11 до 14 тысяч литров молока за лактацию в 305 дней. Лучших животных мы отбирали в племенных хозяйствах Липецкой, Белгородской, Вологодской, Ленинградской, Ярославской и других областей. Собрать их в единое сверхпродуктивное стадо было не просто, но нам удалось. И сегодня в нашем Центре находятся девяносто голов скота, отличающихся выдающейся молочной продуктивностью. Разумеется, это не предел: уже к январю 2016 года донорское стадо будет укомплектовано до 140-150 голов скота. И, повторюсь, большой плюс стада - в том, что оно собрано из отечественных животных, - добавила Любовь Ивановна.

На последнем пункте следует остановиться отдельно. Чрезвычайно важно, что суррогатная мать, приспособленная к местным условиям содержания, способна передавать свой иммунитет потомству. Как следствие - оно будет более устойчиво к распространенным заболеваниям и адаптировано к российским животноводческим реалиям. Это существенно снижает процент выбраковки, которая является обычным делом при поставках скота из-за границы.

Российское - значит, выгодное

Итак, наши заокеанские партнеры долгое время руководствовались правилом «на тебе, боже, что нам не гоже». А российские аграрии получали буренок, которые не только не отличались особо выдающейся генетикой, но и не были адаптированы к нашим условиям.

- Потратив огромные средства на закупку импортного стада, собственник нередко оказывался в довольно сложной экономической ситуации. Известны случаи, когда в силу различных причин отход импортного поголовья за первые две лактации достигал 50 процентов. А ведь это - огромные средства, зачастую взятые в банках на кабальных условиях, - напоминает Любовь Ивановна.

Причин гибели привозных животных может быть множество. Среди них - адаптационный синдром: комплекс агрессивных воздействий внешней среды; а также масса заболеваний, которая поступает в нашу страну вместе с кормом и подстилкой. Неизлечимая копытная гниль, хламидиоз, вирусный ринотрахеит и другие инфекции наслаиваются на те, что уже имеются в хозяйствах, образуя тем самым неповторимый и губительный «букет». Выстоять перед ним холеные «иностранки» не в состоянии. Отсюда - высокий процент отхода и экономические потери.

«Но ведь и технология эмбрионтрансфера влетит в копеечку!» - прокомментирует скептически настроенный читатель. Разумеется, предприятию, сделавшему заказ на поставку и имплантацию эмбрионов, придется оплатить услуги, оказываемые специалистами «Бетагран Липецк». Но ведь все познается в сравнении, не так ли?..

- В свое время мы произвели ряд математических выкладок. Подсчитали затраты предприятия, направленные на пересадку эмбрионов. Учли показатель средней приживляемости. Не упустили из виду и тот факт, что первые удои от нового стада будут получены лишь спустя 2,5 года. И пришли к следующим выводам: даже с учетом перечисленных факторов, использование эмбрионтрансфера в 3-3,5 раза выгодней, чем покупка нетелей за рубежом, - утверждает наша собеседница.

Как тот самый Мюнгхаузен...

Так что же мешает технологии эмбрионтрансфера пустить корни на российской земле? Здесь, пожалуй, наибольшую актуальность имеют два фактора. Первый связан с целевой аудиторией предприятия - сельхозтоваропроизводителями.

- Мы имеем дело с довольно консервативными людьми, которые с недоверием относятся к новым технологиям. Для начала они хотят узнать, «а как все прошло у соседа». Но проблема в том, что и «сосед» желает того же. Получается замкнутый круг, выбраться из которого непросто, - признается Любовь Маркина.

Другое дело, если бы государство оказывало меры поддержки предприятиям, решившим освоить революционные методы. Но здесь таится вторая сложность.

- Мы обращались к губернаторам различных регионов и в региональные департаменты сельского хозяйства, дошли даже до федерального ведомства. Рассказывали, в чем заключаются перспективы и преимущества эмбрионтрансфера; объясняли, как с его помощью можно решить вопрос импортозамещения в области молочного животноводства; надеялись получить какую-то поддержку. К сожалению, пока мы можем рассчитывать лишь на собственные силы и нашего инвестора - компанию «Щелково Агрохим», - сетует Любовь Ивановна.

...Действительно, ситуация более, чем несправедливая и даже довольно странная. Зачем нужно было столь упорно «подкармливать» зарубежное животноводство, вместо того, чтобы вовремя повернуться лицом к отечественной науке и производству? Версий много, доказательств нет. Но сегодня нашей стране остается лишь одно: как тому самому барону Мюнгхаузену самостоятельно вытаскивать себя из болота, в которое мы вогнали себя сами. И не ожидать, когда «западные друзья России» протянут руку помощи.

«Бетагран Липецк» идет к вам!

А пока поддержки со стороны ждать не приходится, специалисты Центра ведут постоянную работу по продвижению метода эмбрионтрансфера. Участвуют в специализированных выставках, связываются напрямую с российскими животноводческими хозяйствами, рассылают информацию о себе с помощью электронной почты. «К сожалению, очень часто ответной реакцией бывает... тишина», - признается Любовь Ивановна. Однако некоторые принимают условия сотрудничества, в основном, это крупные успешные, работающие по интенсивным технологиям предприятия. В одно из них, расположенное на территории Краснодарского края, в середине ноября и приехали специалисты Центра со своей мобильной лабораторией. Возглавил делегацию главный технолог ООО «Бетагран Липецк», доктор биологических наук Владимир Юрьевич Бабенков. В крупном животноводческом хозяйстве Павловского района была проведена пересадка эмбрионов, полученных по технологии IN VIVO. Здесь мы и встретились с сотрудниками Центра, чтобы задать несколько вопросов.

- В качестве суррогатных матерей, которым осуществлялась пересадка биоматериала, мы использовали животных с низкой молочной продуктивностью. Это стадо реципиентов нам предоставило само предприятие, - рассказывает Владимир Юрьевич. - В течение двух дней мы провели 35 пересадок и вымыли от 10 коров-доноров около 60 эмбрионов, пригодных для трансплантации. Это очень высокий показатель.

По словам главного технолога Центра, суррогатным матерям, вынашивающим будущее продуктивное потомство, какого-либо особенного ухода не требуется. А вот телочки, полученные в результате эмбрионтрансфера, будут нуждаться в сбалансированном рационе питания и комфортных условиях содержания. Только так они смогут реализовать высочайший потенциал, заложенный на генетическом уровне.

- Весь необходимый для проведения пересадки инструментарий, а также препараты мы привозим с собой. Единственное, что требуется от заказчика, - предоставить помещение, где будет проходить процедура, и, собственно, стадо животных-реципиентов, - добавил Бабенков.

За рубежом технология IN VIVO используется довольно широко. Но, по словам Александра Васильевича Дуванова, работа там поставлена на конвейер. Специалисты «Бетагран Липецк» идут иным путем: работая с каждым хозяйством, они учитывают его индивидуальные особенности. Это делает качество проведенного эмбрионтрансфера максимально высоким. Если средний показатель приживляемости эмбрионов по технологии IN VIVO составляет 60%, то у специалистов «Бетагран Липецк» этот показатель достигает 75%. Но и это еще не все.

- К примеру, в кубанском предприятии, где мы сейчас работали, есть свои высокопродуктивные коровы. Некоторые из них ранее давали до 15 тысяч литров молока за лактацию. Но затем их поставили на выбраковку и готовили к отправке на мясокомбинат. В течение месяца мы их выхаживали, а буквально вчера получили от пятерых коров из этой группы 60 качественных эмбрионов. Это говорит о том, что нашим хозяйствам не хватает индивидуального, творческого подхода к работе. Большинство действует по старым, отработанным, но не слишком эффективным схемам. Мы же предлагаем более современные и рентабельные варианты воспроизводства стада, - говорит Александр Дуванов.

Итоги трехдневной работы в кубанском хозяйстве специалистов Центра порадовали. За это время они отобрали 144 качественных эмбриона у 17 животных-доноров. Из них 35 эмбрионов были пересажены коровам-реципиентам, а 109 остались в предприятии в замороженном состоянии.

- Хорошо потрудились! - улыбается Александр Васильевич.

Планы на будущее

Подходит к концу первый год работы «Бетагран Липецк». В копилке достижений - формирование высокопрофессионального коллектива энтузиастов, начало сотрудничества с крупными животноводческими предприятиями страны, первые успешно выполненные пересадки эмбрионов, наращивание поголовья донорского стада. Кроме того, Центр приступил к использованию сексированного, то есть разделенного по половой принадлежности семени. Согласно статистике, в настоящее время на сто телят приходится в среднем 45 телочек и 55 бычков. А при использовании сексированной спермы выход телочек увеличивается до 70-75, что позволяет быстрее увеличивать племенное стадо.

По словам Любови Маркиной, соответствующие заказы поступили из Липецкой области и Республики Башкортостан. Согласно им, в ближайшее время планируется осуществить 800 и 600 пересадок соответственно.

Кроме того, в дальнейших планах Центра - обучение специалистов животноводческих хозяйств, чтобы те могли самостоятельно проводить пересадку замороженных эмбрионов. Задача вполне осуществимая, но на ее реализацию также требуется время.

Впрочем, это еще не все планы на ближайшую перспективу. Любовь Ивановна полагает, что технология эмбрионтрансфера получит широкое распространение и в области мясного скотоводства. На сегодняшний день, правда, ни одного подобного заказа от российских предприятий не поступало. Однако все еще жива надежда, что в ближайшем будущем ситуация выправится и отрасль мясного скотоводства получит должное развитие. И тут знания и наработки биотехнологов и лаборантов «Бетагран Липецк» придутся как нельзя кстати.

- Хочется верить, что Министерство сельского хозяйства Российской Федерации все же обратит внимание на технологию эмбрионтрансфера. Ведь она позволяет уже в течение трех лет создать высокопродуктивное стадо на любом предприятии. Если сельхозтоваропроизводителям, желающим использовать ее, окажут господдержку, они будут более мотивированы на сотрудничество с нами, - сказала в заключение Любовь Маркина.

Заграница нам больше не поможет

В ноябре текущего года стала известна тревожная новость. В рамках программы импортозамещения Россия может недополучить определенные объемы мясной, молочной продукции и сыров, которые до этого поставлялись из-за рубежа, отмечает в своем заключении на проект федерального бюджета на 2016 год Счетная палата РФ. «По некоторым видам продовольственных товаров существуют риски неполной компенсации выпадающих объемов импорта продовольственных товаров, запрещенных к ввозу из ряда стран, за счет имеющихся свободных производственных мощностей. Это касается в определенной степени некоторых видов мясных и молочных продуктов, а также сыров», - говорится в документе.

Надеяться на то, что «заграница нам поможет», как это было раньше, уже неактуально. Да и сколько можно питаться объедками с чужих рук? Тем более что существуют свои инновационные предприятия, эффективные технологии, интеллектуальные ресурсы. Научно-производственный центр «Бетагран Липецк» готов к сотрудничеству с российскими властями, сельхозтоваропроизводителями, учеными. Ведь наше будущее все еще в наших руках!

Каждая из технологий обладает рядом особенностей, как положительных, так и со знаком «минус». Они становятся особенно заметными, если сравнивать следующие показатели и цифры:

Выход пригодных эмбрионов: IN VIVO - 60-80% (6-8 эмбрионов от донора); IN VITRO - 15-30% (1,5 -3 эмбриона от донора).

Приживляемость эмбрионов: IN VIVO - 55-65% и выше, IN VITRO - 35-50%.

Периодичность: IN VIVO - один раз в 1-1,5 месяца; IN VITRO - еженедельно.

Во всем мире пересадка эмбрионов признана более безопасной, чем торговля живым скотом и семенем. Существует прогноз, что в недалеком будущем торговля животными будет заменена торговлей эмбрионами.

15.12.2015 0

Каждый владелец приусадебного участка может обнаружить красноватые вздутия неправильной формы на листьях такой полезной красной смородины или липкий чёрный налёт на листьях любимых роз, а ещё клейкий сахаристый налёт на листьях долгожданных огурцов.

В любом из этих случаев неприятные явления возникли из-за деятельности коварного и опасного вредителя – тли.

Эти насекомые глазу едва заметны – крошечные, полупрозрачные, но они на редкость прожорливы и всеядны. Тля селится практически на всех растениях, чтобы тянуть из них соки для собственного роста и развития. Растения теряют листья, плохо плодоносят, могут даже погибнуть. Тем более что тля является распространителем порядка 100 разновидностей фитопатогенных вирусов, а проколы, оставленные вредителями в листьях и в мягких частях стеблей, становятся воротами для различных инфекций.

Никто не пожелает своим плодовым, ягодным и цветочным культурам быть атакованными зловредной тлёй. Не для её питания мы холим и лелеем свои сады, ягодники и цветники.

Чтобы тля не вмешалась в наши заботы о богатом урожае, её появление лучше предупредить. Вы знаете, как быстро она размножается? За сезон может дать до 16 (!) новых поколений. Взрослая особь, готовая к продолжению рода, из личинки вырастает за пару недель. В общем, не успеешь оглянуться, а на растениях тля сидит уже колониями и творит своё чёрное дело, в первую очередь уничтожая молодые саженцы или прирост.

После обработки ИМИДОР, ВРК о тле можно забыть как минимум на две недели

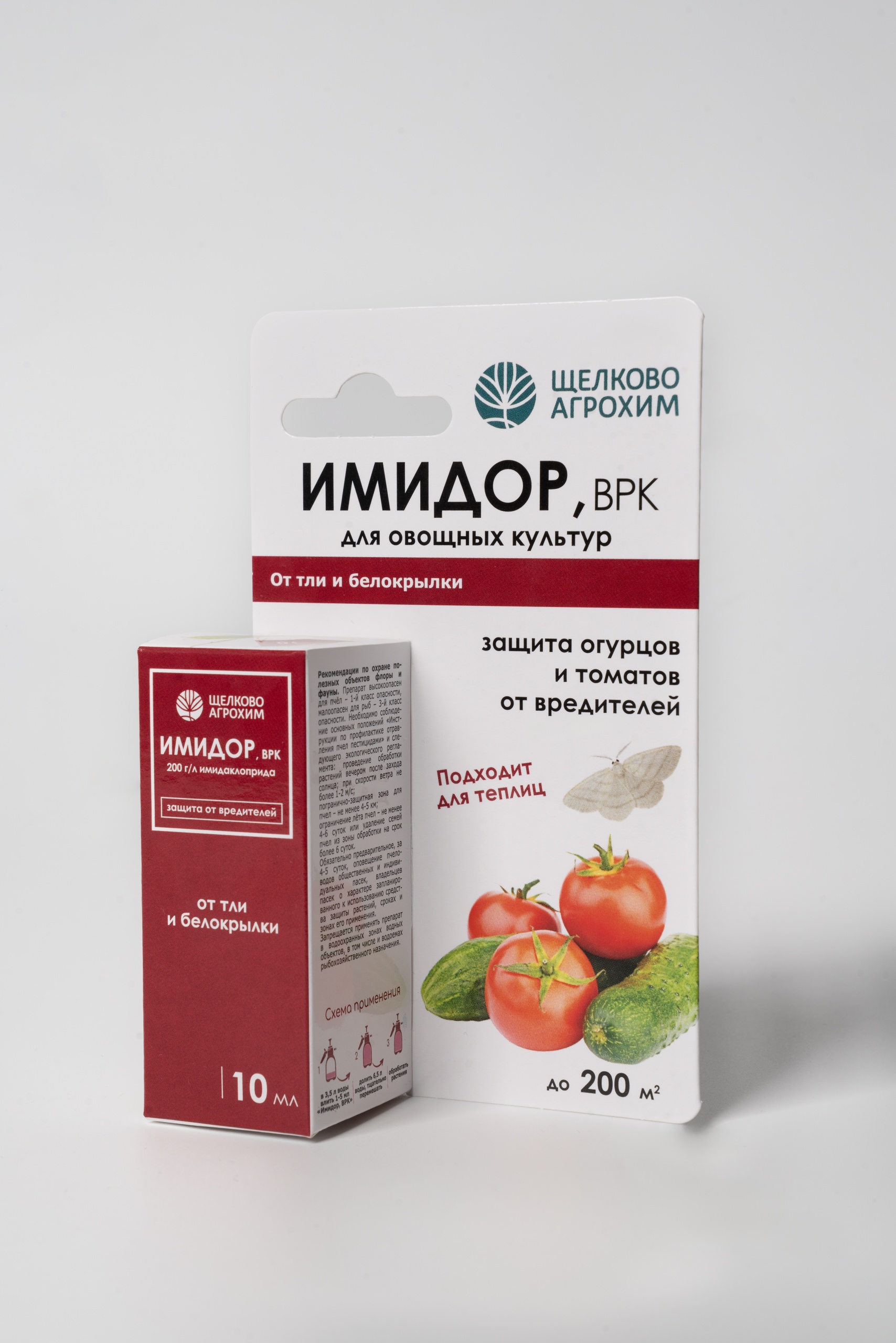

Отличная профилактика от массового размножения тли и других вредителей – использование препарата «Щёлково Агрохим» ИМИДОР, ВРК.

ИМИДОР, ВРК – это инсектицид системно-контактного действия для борьбы с широким спектром вредителей: тля, белокрылка, цикадки, трипсы, колорадский жук. Действующее вещество препарата – имидаклоприд подавляет передачу сигналов через нервную систему вредителей: они перестают двигаться и питаться. Гибель наступает в течение суток. После обработки о тле можно забыть как минимум на две недели.

Не простой, а золотой

Однако название ещё одного пестицида «Щёлково Агрохим» – МУРАГОН – средства, защищающего от муравьёв, не случайно вынесено в подзаголовок этой публикации. Важно знать, что, борясь с тлёй, нужно одновременно бороться и с муравьями. А всё потому, что муравьи – распространители тли.

Эти два разных вида насекомых связывают «сладкие» взаимоотношения. В процессе жизнедеятельности тля выделяет сладкую жидкость – падь. Муравьи ей очень рады. Падь для муравьёв – важнейший источник высококалорийной углеводной пищи.

Для того чтобы всегда иметь падь для пропитания, муравьи всячески заботятся о тле. Они оберегают скопления тлей от златоглазок, божьих коровок и прочих насекомых — врагов тли. Муравьи в своих челюстях перетаскивают тлю в лучшие условия для её пропитания. Для тлей, живущих и питающихся на корнях растений, муравьи роют ходы и даже способны строить охраняемые укрытия.

МУРАГОН – это готовая к применению приманка в виде гранул

И с таким нежным отношением к врагу наших растений – тле муравей с сам становится нашим врагом. Действовать против него рекомендуем препаратом МУРАГОН.

МУРАГОН – это готовая к применению приманка в виде гранул. В организме муравьёв средство воздействует на их нервную систему, вызывая паралич, от которого насекомые «отбрасывают лапки». А для окружающей среды препарат абсолютно безвреден. Попав в почву, пестицид за несколько недель распадается на безвредные соединения.

За свои уникальные защитные свойства и применение без последствий для природы на международной выставке «ЦветыЭкспо 2023» МУРАГОН получил золотую медаль в номинации «Лучшее качество продукции».

ИМИДОР, ВРК + МУРАГОН – оптимальное сочетание против симбиоза опасных вредителей: тли и муравьёв

«Щёлково Агрохим» создаёт и предлагает продукцию самого высокого качества, гарантирующую лучший результат. ИМИДОР, ВРК + МУРАГОН – оптимальное сочетание против симбиоза опасных вредителей: тли и муравьёв.