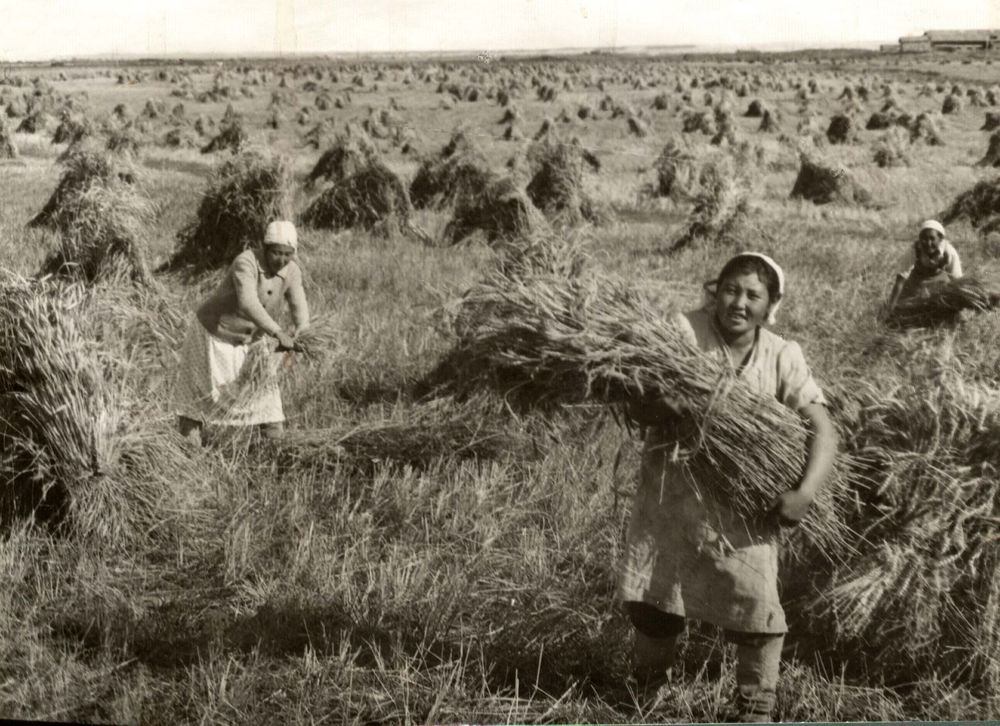

Сам не поешь, но солдата - накорми! Именно такая задача стояла перед сельским хозяйством в годы великой отечественной войны

Беспримерный подвиг всего советского народа стал залогом победы нашей страны во Второй мировой войне. За победу отдавали жизнь на фронтах, её ковали в тылу, падая от изнеможения у заводских станков. Её по зёрнышку собирали на изуродованных снарядами полях...

|

Перед сельским хозяйством в годы войны стояла исключительно трудная задача - обеспечение бесперебойного снабжения армии и тыла продовольствием, а промышленности - сельскохозяйственным сырьём.

Сам не поешь, но солдата - накорми!

Великая Отечественная война стала серьёзным испытанием силы духа советского народа. В особо сложном состоянии оказалось сельское хозяйство, прошедшее перед войной темповую коллективизацию.

В обстановке, когда вопрос стоял о жизни государства, советское крестьянство своим самоотверженным трудом делало, казалось, невозможное для обеспечения фронта и тыла. Это наглядно проявлялось не только в стремлении к выполнению государственных поставок, но и в охватившем колхозы и совхозы движении по оказанию дополнительной помощи стране. На собственные средства они строили танковые колонны и авиационные эскадрильи, сдавали в фонд обороны выделенное на колхозы продовольствие, помогали освобождённым районам.

Решение продовольственной и сырьевой проблем осложнялось тем, что в начале войны из хозяйственного оборота выпал ряд крупнейших сельскохозяйственных районов, захваченных врагом. Требовался и скорейший вывоз с угрожаемых территорий урожая, техники и скота, промышленных предприятий и граждан. В зоне временной оккупации до войны проживало около 40% всего населения страны, 2/3 которого составляли жители села. Там же находились 47% посевных площадей, 38% общей численности крупного рогатого скота и 60% всего поголовья свиней; производилось 38% довоенной валовой продукции зерна и 84% - сахара. Захватчики разорили и разграбили более 40% довоенного количества колхозов, МТС и свыше 45% совхозов, захватили и частично угнали в Германию 7 млн лошадей, 17 млн голов крупного рогатого скота, 20 млн свиней, 27 млн овец и коз, 110 млн голов домашней птицы.

Большие экономические задачи труженикам советской деревни пришлось решать в исключительно сложных условиях. Значительная часть оставшейся материально-технической базы колхозов, совхозов и МТС (более 40% тракторов, около 80% автомашин и лошадей) и трудовых ресурсов сельского хозяйства была мобилизована в армию, на строительство оборонительных сооружений, в военную промышленность и на транспорт.

Крестьянство сыграло особую роль в пополнении состава действующей армии. В предвоенные годы в СССР доля сельского населения составляла 67%, специалисты сельского хозяйства, в отличие от рабочих и служащих военной промышленности, не имели брони и были призваны на фронт. Количество прямых выходцев из деревни в личном составе Красной армии, по имеющимся подсчётам, приближалось к 80%. Всего за годы войны в армию и промышленность ушли до 13,5 млн колхозников (38%), к концу 1941 г.

количество трудоспособных в деревне сократилось больше, чем наполовину по сравнению с 1940 г. Вся тяжесть нелёгкого крестьянского труда легла на женские плечи, именно женщины и подростки стали главной производительной силой в колхозах, совхозах и МТС. К 1944 г. на долю женщин приходилось 80% общей численности трудоспособных колхозников.

1941

Мобилизованы все резервы. Убрать урожай нужно в максимально сжатые сроки, а в прифронтовых районах - под обстрелом и бомбёжками вражеской авиации. Несмотря на огромные трудности, уборочную в 1941 г. провели в сжатые сроки. Простейшими машинами, на лошадях, волах, коровах и ручным трудом (косами и серпами) было убрано 2/3 колосовых. Благодаря массовому героизму тружеников полей удалось спасти большую часть урожая 1941 г. во многих областях и районах, которым угрожало вторжение врага. В шести районах Украинской ССР на 15 июля 1941 г. были убраны зерновые с 959 тыс. га (против 415,3 тыс. га на это же число в 1940 г.). По неполным данным, только за август и 23 дня сентября 1941 г. с Украины вывезли 12,5 млн ц зерна и других сельскохозяйственных продуктов. Благодаря этому удалось полностью обеспечить продовольствием войска Юго- Западного и Южного фронтов.

Труженики сельского хозяйства восточных районов в 1941 г. увеличили посевные площади под озимые на 1 млн 350 тыс. га. Были расширены посевы зерновых культур в районах хлопководства: Узбекистане, Туркмении, Таджикистане, Киргизии и Азербайджане.

|

Когда сельхозработы заканчивались и наступала зима, колхозники занимались заготовкой топлива для электростанций: на морозе пилили дрова и выкапывали мёрзлый торф; их привлекали к строительству оборонительных сооружений, дорог, восстановлению разрушенных бомбёжками предприятий, расчистке аэродромов. Так, только зимой 1941-1942 гг. почти четверть миллиона жителей Ярославской области, из которых не менее 3/4 крестьян, была отмобилизована на строительство оборонительных рубежей. При 35-градусном морозе от Рыбинского моря до границ Горьковской и Ивановской областей на протяжении 1900 км крестьянами (преимущественно женщинами) за короткий срок с помощью лишь колхозных подвод и лопат было возведено несколько сотен земляных сооружений: пулемётные доты, огневые точки, противотанковые рвы, надолбы, окопы.

1942

Первая военная весна: потери, понесённые сельским хозяйством, значительны, практически отсутствует материально-техническое снабжение, остро ощущается нехватка рабочей силы. Но вопреки всему весенний сев в 1942 г. проведён в более сжатые сроки по сравнению с предыдущим годом. В 1942 г. колхозники восточных районов расширили посевные площади с 72,7 млн га в 1940 г. до 77,7 млн га, в том числе под зерновыми культурами - с 57,6 до 60,4 млн га, техническими - с 4,9 до 5,1 млн га, овоще-бахчевыми и картофелем - с 3,4 до 4,2 млн га, кормовыми - с 6,8 до 8 млн га.

Заметный рост посевных площадей был достигнут также в центральных и северо-восточных районах СССР: в Ярославской, Ивановской, Горьковской, Кировской, Пермской областях и Коми АССР. А в районах Дальнего Востока, Восточной и Западной Сибири, где имелись большие запасы свободных и удобных для распашки земель, они увеличились в несравненно больших размерах.

В первые годы войны, помимо сокращения трудоспособного населения, в колхозы тыловых районов резко уменьшилось поступление тракторов и другой сельскохозяйственной техники. В 1940 г. в МТС было завезено 18 тыс. тракторов, а в 1942 г. - лишь 400; поставка автомашин, комбайнов, молотилок, сеялок совсем прекратилась. И если в 1941 г. в колхозах тыловых районов конными машинами и вручную было убрано 2/3 колосовых, то в 1942 г. - уже до 4/5. Страна могла рассчитывать только на свои силы, никакой помощи от союзников так и не поступало.

Уборку зерновых сумели завершить к 1 октября 1942 г. Валовой сбор зерновых составил всего 29,7 млн т против 95,5 млн т в 1940 г., значительно уменьшился сбор хлопка-сырца, сахарной свёклы, подсолнечника, картофеля. Поголовье крупного рогатого скота в 1942 г. сократилось в 2,1 раза, лошадей - в 2,6, свиней - в 4,6.

1943

1943 год стал самым тяжёлым для сельского хозяйства страны. Хотя часть временно оккупированной врагом территории уже освобождена, о каком-либо улучшении продовольственного баланса страны за её счёт не может быть и речи. А большинство районов Поволжья, Южного Урала, Западного Казахстана, Северного Кавказа и Сибири летом 1943 г. постигла сильная засуха.

|

Осенью 1942 г. посевные площади озимых культур под урожай 1943 г. были увеличены по сравнению с 1942 г. на 3,8 млн га. Весенние полевые работы проходили с огромными трудностями: значительно возросла нагрузка на каждого трудоспособного и тягловую единицу. Трудовой героизм был повседневным явлением на колхозных и совхозных полях, где остались лишь полуголодные старики, женщины и дети, работавшие на износ... Из-за острого недостатка сельскохозяйственных машин приходилось ещё больше использовать на пахотных работах людскую тягловую силу и коров. В областях РСФСР живым тяглом и коровами было выполнено 71,7% весенней вспашки, а в Казахстане - 65%, что привело к затяжке сева и отрицательно сказалось на урожайности.

Из-за засухи и снижения уровня агротехники урожай оказался крайне низким: по тыловым колхозам - всего 3,9 ц зерна с 1 га. Валовая продукция сельского хозяйства в целом по стране составила 37% уровня 1940 г., в тыловых районах - 63%. Неблагополучно обстояло дело и с техническими культурами. На урожайность свёклы и хлопка особенно повлияло прекращение поставок минеральных удобрений и химикатов. Так, в 1943 г. было собрано 726 тыс. т хлопка-сырца - почти в 2 раза меньше, чем в 1942 г. Валовой сбор зерновых культур в 1943 г. составил 29,3 млн т (остался на уровне 1942 г.). В то же время немного увеличилось производство подсолнечника, картофеля, молока.

На помощь деревне приходили горожане: летом 1943 г. на полях трудились 2,7 млн жителей городов. Сельское хозяйство обеспечивало Советскую армию и население продовольствием, а промышленность - сырьём практически без серьёзных перебоев.

1944

К 1944 г. сельское хозяйство страны начало выходить из тяжёлого положения, сложившегося к середине войны. Битва за урожай шла в невероятно трудных условиях, но 1944 г. стал переломным. Был значительно превышен урожай 1943 года: страна получила 49,1 млн т зерна, 1,1 млн т хлопка-сырца, 54,9 млн т картофеля. Сбор сахарной свёклы возрос в 3 раза, хлопка-сырца - в 1,5 раза.

В 1944 г. посевные площади страны прибавили почти 16 млн га, валовая продукция сельского хозяйства достигла 54% довоенного уровня. Повышение урожайности на 15% по сравнению с 1943 г. позволило увеличить поставки зерна государству. Колхозники отдавали фронту всё: в 1944-1945 гг., помимо установленных планом объёмов, они сдали государству больше половины своей части продукции.

|

|

Ведущее место в производстве и поставках продовольствия и сельскохозяйственного сырья занимали Сибирь и центральные районы, важную роль в снабжении армии и промышленных центров играла Казахская ССР. Неоценимую помощь в организации аграрного производства и распространении передового опыта оказывали эвакуированные работники сельского хозяйства. Они пополнили ряды трактористов, механиков, а также счетоводов, бухгалтеров и работников других профессий. Передовики сельского хозяйства, особенно с Украины, сыграли особую роль в процессе перевода колхозов на военные рельсы, их опыт очень пригодился для распространения в восточных областях СССР культуры сахарной свёклы, которая здесь высевалась впервые.

На завершающем этапе Великой Отечественной войны сельское хозяйство страны обслуживали уже пять тракторных заводов: восстановленные Сталинградский и Харьковский, новые Алтайский, Липецкий и Владимирский тракторные заводы, а также Красноярский завод комбайнов. В 1944-1945 гг. сельское хозяйство получило около 20 тыс. тракторов (в пересчёте на 15-сильные), больше стало поступать сеялок, косилок, молотилок.

К осени 1944 г. из тыловых областей в пострадавшие районы поступило 22 тыс. тракторов, 12 тыс. плугов, 1,5 тыс. комбайнов и более 600 автомашин. Уже во втором полугодии 1943 г. освобождённые территории дали стране 16% довоенной сельскохозяйственной продукции, а в 1944 г. - более 50% общегосударственных заготовок зерна, свыше 75% сахарной свёклы, 25% скота и птицы, около 33% молочных продуктов.

Однако колхозы по-прежнему остро нуждались в рабочей силе, особенно во время сева и уборки урожая. На 1 января 1945 г. в колхозах страны, включая и освобождённые районы, имелось 22 млн трудоспособных - почти на 14 млн (на 38%) меньше, чем в начале 1941 г. Поэтому в периоды посевных и уборочных работ город продолжал посылать в деревню рабочих, служащих, учащихся. В 1944 г. к уборочным работам было привлечено 3,3 млн человек, больше половины из которых составляли школьники.

1945

Победоносное окончание войны открыло новый этап в жизни советской страны: от решения военных задач предстояло перейти к мирному созидательному труду, залечиванию тяжелейших ран, нанесённых войной.

|

|

Союзники предложили помощь, но в виде кабальных кредитов и с условием установления рыночной экономики. СССР от такой помощи отказался. 18 марта 1946 года был подписан закон «О пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950 годы», призванный в кратчайшие сроки обеспечить восстановление разрушенной войной экономики. Восстановление сельского хозяйства стало одной из его важнейших задач. Ущерб, причинённый немецко-фашистскими оккупантами только колхозам, составлял 181 млрд руб. По размерам посевных площадей страна оказалась на уровне 1913 г., валовая продукция сельского хозяйства в 1945 г. составила 60% от уровня 1940 г. Расходы на сельское хозяйство в годы четвёртой пятилетки были почти в 4 раза меньше, чем на промышленность, но и в этих тяжелейших условиях колхозы, совхозы и МТС в основном были восстановлены. К 1946 г. 3/4 посевных площадей оккупированных районов были приведены в рабочее состояние.

Betaren Agro № 5, 2020

09.05.2020 0Уфимскому представительству «Щёлково Агрохим» в этом году исполнилось 20 лет. Мы попросили коллег из Уфы рассказать о завершающемся сезоне и поделиться своими ощущениями от работы в сельском хозяйстве республики.

Башкортостан – один из крупнейших по площади субъектов РФ с богатой историей, культурой и природными ресурсами. Как сообщает пресс-служба республиканского Минсельхоза, площадь пашни в Башкортостане под урожай 2025 года составила 2,8 млн га. Из них зерновой клин – 1,7 млн га. Некоторое сокращение зернового клина означает расширение посевов технических культур, таких как рапс, подсолнечник, соя, лён. Поголовье КРС насчитывает в республике более 2 млн голов, чему способствуют современные технологии содержания животных и широкие возможности заготовки кормов. Башкортостан – один из центров производства мёда и продуктов пчеловодства.

В отличие от прошлых лет, когда при большом урожае общие мощности хранения зерна в республике не превышали 2,5 млн тонн, к 2025 году был введён в строй ряд новых элеваторов, мощности хранения выросли. Можно не сомневаться, что сегодня весь урожай будет заложен на хранение хорошо и правильно.

Только профессионалы

«Щёлково Агрохим» – один из несомненных лидеров рынка агрохимии и семян в республике. Наша команда в своём нынешнем составе работает шестой сезон, – рассказывает глава Уфимского представительства компании Рамиль Юсупов. – Нас 13 человек, в том числе один доктор и три кандидата наук, остальные – учёные-агрономы.

За 6 лет продажи средств защиты растений выросли в 5 раз. Препараты «Щёлково Агрохим» занимают около 20% рынка СЗР. В нашем регионе в силу климатических особенностей бывает трудно вырастить качественное зерно. Комплексный подход к защите растений предполагает использование протравителей, гербицидов, фунгицидной защиты посевов и микроудобрений как обязательных элементов технологии. Тогда мы имеем чистые поля, высокую урожайность и хорошее качество аграрной продукции».

В хозяйствах региона Веру Андрусенко (слева) и Римму Вахитову всегда встречают с большой любовью

Рамиль Юсупов (в центре): «Подводя итоги трудного сезона и размышляя обудущем, мы понимаем, что весь успех в аграрном бизнесе зависит от внедрения новых технологий и слаженной работы команды профессионалов»

На ниве просвещения

«Деятельность представительства самым непосредственным образом связана с консультированием и обучением клиентов, среди которых могут быть не только крупные агрохолдинги и сахарные заводы, но и небольшие фермерские хозяйства. Ежегодно сотрудники представительства проводят десятки семинаров, учёб, консультаций на местах.

Я бы сказал, что во многом это и просветительская деятельность, когда грамотные рекомендации наших специалистов помогают хозяйствам выйти на новый уровень рентабельности, не совершить ошибки, вовремя увидеть проблему и варианты её решения. Смело могу сказать, что у «Щёлково Агрохим» высокая репутация на рынке. Наших специалистов всегда ждут в хозяйствах, и мы отвечаем клиентам взаимностью. Из пяти рабочих дней у нас только один – офисный, остальное время мы, как правило, проводим в полях», – рассказывает наш собеседник.

«Наша задача заключается в аккумулировании опыта разных участников рынка, выявлении лучших практик и повсеместном их распространении. Только так мы сможем всегда быть на острие развития аграрной отрасли республики, быть надёжным и выгодным партнёром», – говорит Рамиль Юсупов.

Год на год не приходится

Зима 2024/2025 в Башкортостане была неожиданно тёплой. В январе температура почвы не опускалась ниже -2 °С, а весна была ранняя: в некоторых районах полевые работы стартовали 25 марта. Не обошлось без весенних заморозков и песчаных бурь. Некоторым хозяйствам пришлось пересевать сахарную свёклу, но в основном всходы были дружные. Рапс и подсолнечник, у которых более поздние сроки сева, дали равномерную всхожесть.

Этой весной всё цвело одновременно: черёмуха, смородина, рябина, вишня, – вспоминают коллеги из Уфы. Этот сезон, по крайне мере до сегодняшнего дня, был благоприятнее, чем прошлые. Если в 2024 году в уборку не прекращались дожди и много пшеницы проросло на корню, в этом году такого нет. Дождь шёл, когда нужно, урожай озимых зерновых составил 34 ц/га. Башкортостан снова идёт на рекорд. Валовой сбор зерна в республике, по прогнозам, превысит 4 млн тонн.

Работа вдолгую

«В том, что касается рынка семян, ситуация сложнее, – делится Рамиль Юсупов. – Рынок семян очень консервативен, он медленно разворачивается в сторону отечественных продуктов, но этот процесс сейчас идёт полным ходом. Сегодня мы занимаем в республике около 20% рынка приобретённых семян различных сельхозкультур, особенно это относится к сахарной свёкле, рапсу и подсолнечнику.

Российские гибриды сахарной свёклы мы начали сеять в Башкортостане ещё в 2020 году. Это гибриды различных сроков созревания, такие как Волна, Прилив, Бриз, Скала, Горизонт, Вьюга. Урожайность наших гибридов достигает 500–600 ц/га, сахаристость доходит до 15%. Гибрид Скала в этом сезоне показал урожайность 515 ц/га, Горизонт – 572 ц/га.

Сегодня гибриды сахарной свёклы от «Щёлково Агрохим» занимают в Республике Башкортостан более 50% рынка. Это хорошая цифра. Однако мы видим, что по защите свёклы нам есть куда расти. Пока только 10% производителей сахарной свёклы используют препараты компании».

К нашему разговору присоединяется Салават Фазылов, старший менеджер по продажам Уфимского представительства «Щёлково Агрохим»: «У нас в республике два сахарных завода – Раевский и Чишминский. И оба – наши партнёры: они сделали выбор в пользу семян щёлковской селекции. Так, Раевский сахарный завод засеял 80% своих площадей семенами «Щёлково Агрохим», а Чишминский сахарный – 50%, что в сумме составляет свыше 17 тыс. га. Мы гордимся таким результатом, – добавляет Салават. – В зависимости от состояния полей и инфекционной нагрузки грамотный агроном может выбрать различную интенсивность химической обработки семян. К примеру, наличие озимой совки, свекловичного долгоносика требует усиленной защиты посевов. Тогда имеет смысл взять не стандартную обработку семян, а «Интенсив 2» или «Интенсив 3».

Сортосмена и сортообновление

Как рассказывает замглавы Уфимского представительства д. с.-х. н. Радик Гайфуллин, в республике целых шесть климатических зон, поэтому единого шаблона не может быть. Почвенное плодородие тоже сильно отличается в зависимости от района, кислотность почв везде разная. 20 км проехал – и уже совсем другие условия.

Крайне важно соблюдать принцип сортосмены, переходить на новые перспективные сорта, считает Радик Гайфуллин. И приводит пример: если в середине 1950-х годов средняя урожайность зерновых в Башкирии была 10 ц/га, а 15 центнеров уже считался рекордом, то сегодня для яровых хлебов неплохой результат – это 25–30 ц/зерна с гектара. А озимых-то уж никак не меньше 40 ц/га. Но ведь можно и лучше!

Нет такого вопроса, на который не мог бы ответить замглавы Уфимского представительства, д. с.-х. н. Радик Гайфуллин (слева)

«Посмотрите, – говорит Радик Гайфуллин, – как мы шагнули вперёд! Такие сорта озимой пшеницы, как Володя, Изумруд, ДФ 2020, отлично зимуют в нашей зоне. У нас в этом году одно хозяйство на 350 га получили 84 ц/га. Думаю, в следующем сезоне наши клиенты оценят эти сорта по достоинству. Сорт Володя даёт в наших условиях до 80 ц/га: неполегающие посевы, мощный колос, отличная озернённость – до 60 зёрен в колосе (!), хорошо выполненное зерно. При этом мы убираем зерно высокого качества, за которое можно получить неплохую цену».

Высококачественный посевной материал, реализуя достижения селекции, обеспечивает рост урожайности как минимум на 25–30%

Питание формирует урожай

«Следует помнить, что все современные сорта, как правило, принадлежат к интенсивному типу, требуют соответствующего питания и защиты, чтобы раскрыть свой потенциал, – продолжает Радик Гайфуллин. – Мы стараемся объяснить хозяйствам, что нельзя экономить на защите, взявши элитные семена. Наличие таких сорняков в посеве, как бодяк, осот, вьюнок, усложняет уборку, повышает влажность вороха и в итоге снижает качество зерна.

В наших почвах ощущается заметная нехватка калия и фосфора. Такие микроэлементы, как бор и цинк, поистине управляют урожаем. Мало кто знает, что одна тонна сои выносит с урожаем 20 кг кальция. У зернобобовых кальций препятствует растрескиванию стручков, снижает полегаемость. Посевы надо кормить! Использовать микроудобрения, в том числе такие эффективные препараты, как БИОСТИМ СТАРТ, УЛЬТРАМАГ КАЛЬЦИЙ, УЛЬТРАМАГ ФОСФОР СУПЕР, УЛЬТРАМАГ СУПЕР СЕРА-900, УЛЬТРАМАГ СУПЕР ЦИНК-700. Выбор велик. Только примени правильно!

Например, мы первыми начали использовать хелат меди. Такие формы удобрений регулируют дыхание, фотосинтез, углеводный и белковый обмен растений. Если вовремя, в начале вегетации внести УЛЬТРАМАГ ХЕЛАТ Cu-15, у культуры утолщаются междоузлия, снижается полегаемость, падает риск развития спорыньи. Тогда всходы стоят как карандаши! Посевы, обработанные препаратами меди, обходит стороной проволочник. Дал две обработки медью – считай, сработали на качество».

Молибден – это сказка!

О питании растений Радик Гайфуллин может рассказывать часами. Действительно, немногие специалисты знают о взаимосвязи микроэлементов и различных аспектов возделывания зерна. Здесь масса тонкостей. Вот, взять молибден (Мо). Это же просто сказка, считает эксперт. Молибден напрямую влияет на выполненность колоса, увеличивает количество цветков. Скажем, без молибдена в колосе формируется только один цветок, с молибденом – 3–4. Кроме того, простое внесение препаратов молибдена спасает посевы от потравы: молибден участвует в превращении сахаров в белок, и кабанам, от которых в иной год нет спасения, становится невкусно!

Такой микроэлемент, как бор (В), в свою очередь, стимулирует рост корней, увеличивает качество пыльцы. Вот из последнего, рассказывает Радик Гайфуллин: бинарные посевы горчицы и вики в соседнем хозяйстве. В том году они не собрали ни единого семечка озимой вики – не было пчёл! А почему? Потому что растения вики не смогли произвести пыльцу и нектар. Пчёлам там нечего было делать! Хотя обычно озимая вика является хорошим медоносом, пчела активно летит на её красно-фиолетовые или голубоватые цветки. Один гектар озимой вики может дать 140–200 кг мёда. И это в июне, когда другого взятка зачастую ещё и брать негде. А если бы в том хозяйстве подкормили посевы бором и молибденом (УЛЬТРАМАГ БОР (1 л/га) и УЛЬТРАМАГ МОЛИБДЕН (1 л/га), был бы и отличный урожай семян, и выход мёда.

Технические культуры

В Башкортостане в 2025 году значительно выросли посевы рапса: за 2 года – с 30 до 80 тыс. га. Из них в сезоне 2025 года около 50% занял сорт Форпост КЛ селекции ВНИИМК. Это первый отечественный сорт ярового рапса, обладающий устойчивостью к гербицидам на основе имазамокса. Его потенциальная урожайность достигает 40–45 ц/га. Масличность – 45–48%. Сорт рекомендуется для возделывания с применением гербицида ИЛИОН, МД. Средняя урожайность рапса в Башкортостане в текущем году выросла с прошлогодних 16 ц/га и составила 25 ц/га. Республика идёт на рекорд и по валовке, и по урожайности рапса.

«Площади технических культур в республике расширяются, поясняет ведущий менеджер по продаже семян Сергей Гололобов. – Так, впервые в истории площади под масличными в Башкортостане в 2025 году превысили 600 тыс. га. У нас функционируют два МЭЗа, излишки масличных забирают себе Самара и Оренбург. Поэтому вполне логично было предложить аграриям сразу несколько новых гибридов подсолнечника, что мы и сделали: три из них – устойчивые к сульфонилмочевинам. Это Ратник, Карина и Солнцепёк. Но на раскрутку новых гибридов, как правило, уходит 3–4 года, ведь сначала аграрии должны убедиться в их эффективности не только на демонстрационных делянках, но и в условиях производства на собственных полях».

Считая рентабельность

«Не секрет, что структура посевных площадей сегодня меняется, – говорит Сергей Гололобов. – В 2025 году в 2 раза выросли площади под рапсом и льном. Из-за сложных условий уборки качество зерна в Башкирии, как правило, не превышает 4–5 класс. Себестоимость производства пшеницы по прошлому году составляла 9 руб./кг. И только в мае 2025 года цена стала 10 руб./кг, а сейчас ввиду ожидаемого перепроизводства есть риск снова уйти в зону отсутствия рентабельности. А вот на сою цены неплохие – 35 руб./кг, – говорит Сергей. – Соя для Башкортостана – новая культура. И у неё отличные перспективы. Если 5 лет назад её не было вообще, в этом году площади посевов сои в республике выросли до 40 тыс. га. В нашей зоне хорошо себя показали такие сорта, как СамЕЦ (реализованный потенциал – 46 ц/га, вегетационный период – 95–100 дней) и Черемшанка (реализованный потенциал – 38 ц/га, вегетационный период – 85–90 дней). Сою пока изучаем. Со схемой защиты вопросов нет. Экспериментируем сейчас с севооборотами, густотой стояния на поле. Это направление будем развивать».

Ведущий менеджер по продаже семян Сергей Гололобов: «Наш подсолнечник гарантирует высокую доходность»

«По подсолнечнику наши селекционеры уже сработали отлично, – продолжает Сергей Гололобов. – Раньше у нас не было столь удачных гибридов, которые вызревали бы в нужные сроки и соответствовали всем заявленным критериям масличности и урожайности. Это произошло буквально за 2,5 года. Наш подсолнечник гарантирует рентабельность».

«Как показывает опыт, рапс ещё надо учиться выращивать, – уверен Рамиль Юсупов. – И мы показываем, как это сделать правильно. Не у всех получается сразу выйти на максимальную продуктивность, но даже при урожайности 25 ц/га рапс становится очень выгоден. Вот только один из последних примеров: в КФХ Хабиров А. впервые по нашей рекомендации приобрели семена рапса Форпост КЛ и получили полное технологическое сопровождение. Мы вместе сеяли и вместе обрабатывали посевы. В итоге при нынешней цене около 40 тыс. руб./т выращивание рапса в хозяйстве Айнура Хабирова однозначно стало гарантией высокой прибыли».

Больше света

У крестьян сегодня включён режим тотальной экономии. Низкое финансовое состояние хозяйств ведёт к упрощению технологии. Сергей Гололобов перечисляет плюсы и минусы текущей ситуации: «Мы в целом отмечаем некоторое снижение применения фунгицидов и инсектицидов. Но в этом есть и свои плюсы: скажем, отечественный сорт ярового рапса Форпост КЛ был доступнее всех других предложений, и аграрии действительно стали смотреть в эту сторону».

Павел Салмасов, народный художник Башкортостана. Пора сенокосная. 1977 г. Башкирский государственный художественный музей имени М. В. Нестерова, Уфа

«У нас здесь больше света, чем в соседнем Татарстане, – с любовью рассказывает Сергей Гололобов о своей земле. – Башкортостан – это же Швейцария в миниатюре. У нас тут есть всё: горы, леса, степи. А люди какие! Единственный минус – короткий вегетационный период – около 105 дней да изрезанный рельеф полей. Прямоугольных полей нет. Всегда склоны, овраги, клинья. Это усложняет обработку почвы, но когда нас пугали амбициозные задачи? А то, что работы нам хватит на 20 лет вперёд, это точно».