23.05.2016: Пожалуй, одна из самых дискутируемых проблем в аграрном секторе - минимальная обработка почвы - no-till. Жаркая полемика ведется уже много лет: как ее нужно внедрять, нужна ли она вообще, какие выгоды она приносит, нет ли от нее вреда, что будет в аграрном секторе в будущем: победит ли no-till или о ней потихоньку забудут...

Пожалуй, одна из самых дискутируемых проблем в аграрном секторе - минимальная обработка почвы - . Жаркая полемика ведется уже много лет: как ее нужно внедрять, нужна ли она вообще, какие выгоды она приносит, нет ли от нее вреда, что будет в аграрном секторе в будущем: победит ли no-till или о ней потихоньку забудут... На страницах «Аргумента защиты» также высказывались самые разные точки зрения о внедрении новейшей агротехнологии. Так, например, известный ученый, Герой труда Казахстана Валентин Двуреченский, к сожалению, уже покойный, утверждал, что без минимальной обработки представить будущее аграриев нельзя: ее внедряют во всех странах мира, даже в Австралии. А вот академик РАН, Герой труда Кубани, выдающая селекционер Людмила Беспалова уверена, что, если земледельцы хотят получить рекордные урожаи, то no-till ни к чему. Видимо, каждая позиция имеет право на существование, но удивительное дело: опытные агрономы, внимательно изучая проблему внедрения минимальной обработки, находят в каждой точке зрения полезные советы для себя, не отрицая и того, ни другого мнения. Думается, что статья башкирского ученого Халила Сафина будет полезна для земледельцев, стоящих перед выбором, как действовать дальше, и особенно в засушливых российских регионах: в Поволжье, на Урале, Западной Сибири, где новую технологию изучают особенно пристально.

|

Халил Сафин,

доктор сельскохозяйственных наук,

член-корреспондент АН Республики Башкортостан,

профессор Башкирского ГАУ

Многие сельхозпроизводители, ничего не зная о технологии пo-till, пытаются ее внедрять, а после того как встречают первое препятствие, говорят, что она им не подходит. Поэтому, прежде чем применять ее в Башкирии, мы решили вначале посмотреть, как она работает в развитых странах - Канаде, США, Австралии, Аргентине, Китае, Украине, Казахстане. Только после этих поездок все начало приходить в какую-то систему, и появились ответы на многие вопросы. Независимо от зоны земледелия, задачи перед фермерами стоят одинаковые: получать стабильные урожаи, снижая себестоимость, улучшать экономическое состояние хозяйств, сохранять и повышать плодородие земель. Решение этих задач зависит от того, какие технологии используются при обработке. Лидерами в развитии технологии no-till в мире являются Америка, Бразилия, Аргентина. В Аргентине, которая сегодня находится в числе первых по производству сельхозпродукции, площади под no-till резко выросли за последние 15-20 лет. В России они также увеличиваются и составляют уже порядка 140 млн га.

Я не противник традиционной классической технологии обработки земли. Она хорошая, благодаря ей, мы накормили народ в трудные годы. Традиционные системы земледелия еще будут долго служить сельскому хозяйству наряду с новыми, такими, как no-till. Где же подходит классическая технология, а где - no-till? Ответ такой: где испаряемость больше осадков - само собой напрашивается no-till, потому что его основное предназначение - сохранение влаги. Где испаряемость и осадки примерно равны, возможно применение любой технологии. Где испаряемость меньше осадков, no-till не подойдет, и разумнее заниматься классической обработкой почвы. Мне могут возразить: «А как же Бразилия, которая подходит к черте, где осадков больше, чем испарений?». Дело в том, что в этой стране земли находятся на склонах, осадков здесь выпадает очень много, но они смывают почвы. Поэтому земледельцы в государственном масштабе перешли на no-till и, тем самым, сохранили плодородие. Если посмотреть по зонам, то лесостепная зона подходит и для no-till, и для классики, а подзолистые, болотно-тундровые почвы, лесная зона - только для «классики». Под нулевые обработки в РФ подходят Южный Урал, где частота атмосферных засух - 42 %. Здесь находится и Башкортостан. Мы больше всех подвержены засухе и, может, поэтому раньше других начали искать «свои» технологии и вышли на no-till. Кроме того, эта технология больше соответствует законам почвоведения, потому что все биологические процессы происходят именно в верхнем слое почвы. Здесь же образуются органические вещества, которые используются для формирования урожая. При классической обработке, чем больше мы обрабатываем почву, тем меньше в ней становится органического вещества. При no-till наоборот наблюдается увеличение органической части, растет гумус. В Башкирии в основном черноземы. Больше 50 лет назад содержание гумуса в них было 11-12 %, сегодня - 7-8 %, критический уровень - это 2-3 %. И no-till останавливает этот процесс. В хозяйстве «Красная Башкирия», где 18 тысяч га полностью обрабатываются по этой технологии, за пять лет содержание гумуса выросло на 0,5 %, впервые в республике. При классической обработке почва превращается в пыль: чем больше обрабатываем, тем больше разрушаем. Но самое главное предназначение no-till - это сохранение почвенной влаги. Технология позволяет выпавшим осадкам проникать в глубокие слои почвы. Затем они постепенно используются растениями. При «классике» влага не может глубоко проникнуть, образуется корка, и почва быстро высыхает (см. табл.1).

Справедливости ради надо сказать, при технологии no-till в первые несколько лет больше расходуется денег на средства защиты растений, но, тем не менее, доходы со временем будут расти. За счет чего? При этой технологии мы меньше тратим дизтоплива (см. табл.2).

Если при классической обработке уходит до 70 л/га в течение сезона, и только пахота «съедает» 25-30 л/га, то при no-till мы тратим около 25 л/га. Есть хозяйства, где хватает и 18-20 л/га. В Австралии, например, фермеры ориентируются на 12 л/га. Если кто-то тратит больше, они говорят: «Он слишком богатый, поэтому много использует горючего». В последние годы в России цены на дизтопливо растут и будут расти в будущем. Согласно данным Костанайского НИИСХ, над которыми работал патриарх no-till в Казахстане Валентин Иванович Двуреченский, при классической обработке урожайность равна 12,8 ц/га, при no-till - в среднем порядка 30 ц/га. Но было и 40 ц/га, для Казахстана это очень высокая урожайность (см. табл.3).

Одна из основных причин перехода фермерских хозяйств на no-till - это объем полевых работ. При классической обработке мы заходим на поле 14-15 раз, а при no-till - всего 4-5 раз, выполняя в принципе одну и ту же работу. Другая причина - нехватка механизаторских кадров. Проделать столько видов работ на поле в деревне просто некому. Тем более, когда очень короткий вегетационный период, и посевную нужно провести за три недели, иначе почва высохнет. Если при «классике» один агрегат может сделать за сутки 20, максимум 50 га, при no-till химобработка повышает эту производительность в 10-30 раз. Поэтому многие хозяйства в республике и по этим причинам переходят на нулевые технологии.

Конечно, no-till имеет и ряд отрицательных моментов, но при умелом внедрении их можно обойти, не полностью, но хотя бы частично. Мы изучили внедрение no-till во многих странах. Он отличается повсюду. Например, австралийский no-till от аргентинского или канадский - от аргентинского. Операции разные, но три принципа остаются везде: отсутствие основной обработки почвы, отсутствие черных паров и внедрение тех севооборотов, которые оптимальны в данной местности, для данных климатических условий. К сожалению, многие совершают ошибку, когда начинают внедрять no-till, а севообороты не пересматривают. Они меняют пшеницу на ячмень и считают, что это севооборот, но обе культуры - злаковые и имеют одни те же болезни. А ведь если нормально использовать севооборот, то не происходит уплотнения почвы. Если же 70-80 % будет злаковых культур, то через 5-6 лет на поле получается бетон. Поэтому основной принцип no-till - это чередование разных культур. Есть культуры теплого периода, холодного периода, есть злаковые? широколистные. Они должны чередоваться таким образом, чтобы природным путем работать с почвой. В Канаде часто используют следующий севооборот: пшеница - рапс, пшеница - горох. Пшеница уплотняет почву, рапс и горох - разуплотняют. Это часто используемый севооборот, хотя иногда он нарушается из-за погони за прибылью: пшеница - рапс, пшеница - рапс, т. е. разуплотнение почвы происходит через год.

При составлении севооборота обязательно надо просчитать экономику. Он должен быть увязан с имеющейся техникой. За рубежом на одного механизатора приходится около тысячи гектаров. Если мы в своих хозяйствах выйдем хотя бы на 500 га, это будет достижением. В мире считается, если на гектар механизатор потратил 1 человеко/час - это хороший показатель. К сожалению, этот показатель у нас намного выше. Техника, а именно сеялка, на 70 % определяет урожайность. При no-till чаще всего используются дисковые и анкерные сошники. Россия в основном находится в зоне анкера. Южная зона - в зоне диска. Но в хозяйстве, на мой взгляд, нужно иметь и те, и другие посевные комплексы, но предпочтение, все же, отдавать анкеру.

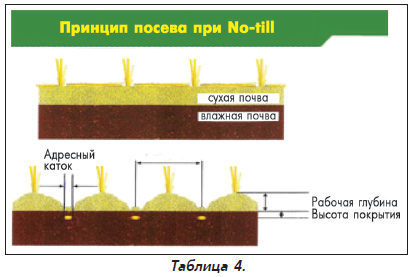

Когда мы весной производим посев, у нас верхний слой почвы всегда бывает сухим. Когда сев идет под «лапу», при классической обработке, ее высота около 10-12 см. Семена попадают в перемешfнную почву на разную глубину - от 0 до 12-15 см. В итоге мы получаем неравномерные всходы и вынуждены сеять около 5,5-6 млн семян на гектар. При no-till мы режем почву, не перемешивая, семена попадают во влажный слой, сверху используется только адресный каток (см. табл.4).

В образовавшихся ложбинках мы создаем черные полосы, которые будут быстрее прогреваться, а, значит, мы получим ускоренные всходы культурных растений. В этой ложбинке, что важно, всегда будет собираться роса. При классической обработке почвы росы, как правило, не бывает. Если же проходит дождь, по этой же ложбинке влага попадает культурным растениям. Такой принцип посева при технологии no-till, безусловно, выигрывает.

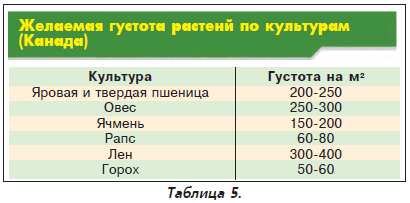

Многие сторонники no-till ошибаются, когда переходят на эту технологию, но сохраняют те нормы высева, которые использовали раньше. При no-till мы должны использовать меньшую норму высева, чтобы получить желаемую густоту растений (см. табл.5).

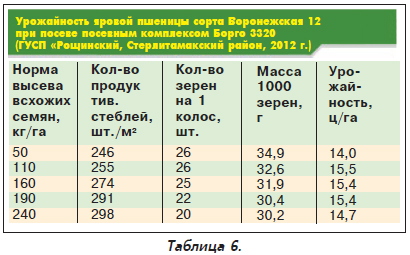

Допустимые нормы посева составляют 60-70 кг. В Аргентине фермеры по этому поводу спорят: кто говорит - 70 кг, кто - 80 кг. В Австралии есть хозяйства, которые сеют 25-30 кг/га. Мы проводим опыты, работаем с разными нормами высева, есть интересные результаты (см. табл.6).

От того, что мы увеличили норму высева, урожайность больше не стала, а вот качество зерна ухудшилось. В одном из хозяйств мы сеяли 100-110 кг/га. Этого было достаточно для получения наибольшей урожайности. И все же нормы в любой зоне будут разными, поэтому подобные опыты надо закладывать у себя в хозяйстве, чтобы определить оптимальные. Отдача поля - это урожайность минус норма посева.

К сожалению, Россия только в последние годы начала выпускать посевные комплексы для no-till, многие переделывают сеялку «Омичка», используют стойки В. И. Двуреченского: ставят адресный каток и используют данные посевные комплексы. Получается дешево, но все вопросы это не решает. В Казахстане начали использовать австралийскую сеялку Rogro (Рогро). В условиях сухих степей здесь работают на глубину до 15 см в поисках влаги. Культуры не взойдут с такой глубины, но эта сеялка сделана таким образом, что сверху семян всегда 2,0-2,5 см. Такая же система используется в Австралии, где влаги практически нет. У нас в Башкирии намного лучше с влагой, поэтому работает канадский комплекс Bourgault (Борго). У него все сошники автономные. Можно регулировать давление на почву. Если даже много растительных остатков, он спокойно сеет по этим полям, и получаются ровные всходы. Все передовые хозяйства нашей республики ориентированы на эти посевные комплексы, которые показывают наилучшие результаты. Анкерные сошники нужны там, где земля замерзает. Когда мы сеем глубже- там земля мерзлая. Если мы семена положим в холодную землю - появятся болезни. Поэтому в холодной зоне сеем анкером, открывая черную полосу, и прогреваем семена. Болезней в этом случае меньше.

При no-till надо отказываться от многих старых привычек. Это, во-первых, заправка сеялки в середине поля, появление бензовоза на поле для заправки трактора либо опрыскивателя, бак которого весит несколько тонн. Этого нельзя допускать. Если мы внедряем no-till, то минимально должны топтать поле. Если же все-таки происходит переуплотнение, то мы советуем использовать глубокорыхлители со стойками параплау. Рекомендуем это вначале применения no-till, чтобы убрать плужную подошву - при классической технологии она обязательно создается. Если на тяжелых почвах все же произошло переуплотнение, то раз в 4-5 лет можно использовать такой глубокорыхлитель. В чем его преимущество? Поверхность почвы остается ровной, и по нему можно производить посев. Однако, в Канаде у фермеров такого явления нет, потому что они четко используют севооборот и необходимость использования глубокорыхлителя просто отпадает.

Чем больше растительных остатков на поле, тем выше урожай. Мы специально раскидывали мульчу, а затем производили посев. Только благодаря мульче получили прибавку.

Для подтверждения - такой факт. У нас есть МТС, в которой все комбайны с разбрасывателями соломы. Механизаторы, чтобы солому не возить, разбрасывали ее на дальних полях. Сами того не осознавая, они оказали неоценимую помощь сельхозпроизводителю: в течение 5-6 лет именно в этих местах была наивысшая урожайность сельхозкультур. Чем больше органики и мульчи, растительных остатков на поле, тем выше урожай. Лучше, конечно, солому измельчать. Длина среза не должна быть более 5 см. Она должна разбрасываться не на ширину комбайна, а на ширину жатки. Все должно быть выровнено после уборки. Где много набросано соломы - там почва холоднее, наблюдаются неравномерные всходы, растения начинают страдать, появляются болезни. В сухо-степной зоне есть, конечно, проблема - солома не разлагается. Поэтому очень своевременно компания «Щелково Агрохим» начинает выпускать препарат для разложения соломы. Это будет хорошее подспорье для фермеров.

При этой технологии возрастает роль химизации сельского хозяйства. Нужно очень грамотно использовать средства защиты растений. Тем хозяйствам, где нет хорошего агронома, не стоит внедрять no-till, лучше работать по классической технологии. Она может простить какие- то ошибки, no-till - нет. Здесь работать надо очень четко. Если посмотреть биологическую группу сорняков, у нас более 70 % - это многолетние корнеотпрысковые и корневищные растения. Их можно убрать только за счет глифосата. Рассчитывать на высокую урожайность, пока мы их не уберем, не приходится. Однако, глифосаты слабо берут бобовые и другие сорняки. Например, мы дважды обработали донник, а он остался на поле. Нужен более эффективный глифосат. Сегодня многие хозяйства пытаются использовать и добавлять другие препараты, но это не дает результатов. И все же, благодаря no-till, мы, год за годом, значительно уменьшаем засоренность полей. Для тех, кто давно занимается этой технологией, проблема с сорняками постепенно исчезает. Через несколько лет остаются единичные, с которыми справляются опрыскиватели с фотоэлементами и которые уже появились в Казахстане.

Зарубежные фермеры при технологии no-till применяют растворный узел, в который добавляются пестициды, биопрепараты и удобрения. Все это делается в точной дозировке, чего не могут сделать рабочие на поле. Наши производители тоже начали выпускать такие растворные узлы. Они могут быть стационарными или передвижными. В Башкирии - стационарные. Мы на поле везем не воду, а готовый раствор, который имеет нужную концентрацию.

Черный пар - это основа земледелия, нас так учили, но при no-till эту догму надо отбросить, потому что именно в черных парах происходят все негативные процессы. Вместо черного пара мы используем химический пар (см. табл.7).

Если на черных парах мы обрабатываем земли пять раз или дискуем и культивируем, объясняя, что так мы уничтожаем сорняки, то при no-till достаточно двухразовой обработки: сожгли дважды глифосатом (в какой то зоне достаточно одного или двух раз) и затем производим посев озимых или оставляем на следующий год для посева яровых культур. Меняются и подходы к внесению удобрений. При классике мы их разбрасываем под заделку, для no-till этот прием не подходит. Мы используем внесение в рядки при посеве и для некорневой подкормки. Отдача удобрений увеличивается. Не надо пытаться разбрасывать азотные удобрения. Эффект будет, но часть азота мы потеряем.

Тем, кто переходит на no-till, нужна дополнительная земля, потому что выработка на посевные агрегаты увеличивается. Как ее осваивать? При классической обработке мы вначале пашем, выравниваем, начинаем дисковать несколько раз или культиваторы пускаем и многое другое. При no-till мы сжигаем глифосатом и сразу производим посев. Земля дает много растительных остатков, зачем их закапывать? Сорняк будет служить, он накопит снег, весной будет влага и, в конечном итоге, урожай. Какие ошибки допускаются при освоении залежных земель? Первая - глифосат используют всего один раз. За одну обработку уничтожить все многолетние сорняки невозможно. Вторая - должны быть крупные семена при посеве на залежных землях. Некоторые фермеры начинают сеять мелкосемянные культуры и в итоге получают недружные всходы. Третья ошибка - в условиях, где не хватает влаги, не надо сеять под дисковый анкер. В результате черная полоска остается открытой, влага уходит, и получаются рваные всходы. В условиях, где мало влаги, надо сеять обязательно под анкер.

В Казахстане в каждом хозяйстве, где работают по системе no-till, начали использовать вращающуюся борону. Для чего она нужна? При нашем коротком весеннем периоде вегетации земля бывает недостаточно прогрета. Но мы проходим этой вращающейся бороной, часть почвы открываем, чтобы она согрелась, и начинаем посев.

При no-till нужно использовать бункеры-накопители. Благодаря им мы избегаем переуплотнения почвы. Мы в Австралии видели бункеры-накопители, которые не ездят по полю, а стоят на краю. Вместимость такого бункера 120 тонн. Весь день в него засыпают зерно, а вечером доставляют к месту назначения. Много плюсов при no-till дает также применение очесывающих жаток - они сокращают время уборки, экономят ГСМ и, самое главное, оставляют на поле стерню для накопления снега. При использовании пропашных культур применяются посевные комплексы с турбодисками. Глубины обработки на 10-12 см достаточно, чтобы вырастить пропашные культуры. За счет того, что мы не иссушаем землю, урожайность подсолнечника в этом случае не уступает урожайности при классической обработке, хотя, возможно, для корневой системы это не так хорошо.

Эта технология направлена на экономию затрат, влагосбережение, повышение урожайности, регулирование сроков посева. Она широко используется в США. Мы изучали ее в четырех штатах, где сочетают no-till и strip-till, классической технологии здесь практически нет. На пропашных культурах применяют strip-till, на зерновых - no-till. По технологии strip-till пробуют выращивать сахарную свеклу, сою. Она дает даже лучшие результаты, чем no-till - земля при ней более рыхлая, удобрения находятся в доступной для растения форме, урожайность выше. В Башкирии strip-till уже используется в трех хозяйствах, а также в Барнауле, Самаре и других. Конечно, внедрение новых технологий требует преодоления многих сложностей, но мир движется вперед, и развитые страны идут по пути увеличения площадей под no-till и strip-till, которые уже находят применение во многих регионах России. Если агрохимики подключатся к решению проблем и помогут нашим сельхозпроизводителям, этот процесс ускорится.

«Аргумент защиты»

23.05.2016 0Белгородское представительство «Щёлково Агрохим» приняло участие во Всероссийской научно-практической конференции, организованной ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН».

Это традиционное полевое мероприятие проходит ежегодно и посвящено конкретной тематике. В этот раз на выездном семинаре изучали инновационные направления научных исследований для повышения эффективности сельскохозяйственного производства. Конференция прошла в Белгородском районе, на хуторе Гонки, где расположено опытное поле Белгородского аграрного научного центра.

В шатре компании «Щёлково Агрохим» в этот день принимали клиентов и участников всероссийской конференции. Здесь можно было ознакомиться с ассортиментом продукции, а также получить консультации специалистов. Заместитель главы Белгородского представительства «Щёлково Агрохим» Ярослав Филимонов и научные консультанты встречали гостей и рассказывали о деятельности компании, представляли инновационные препараты по защите растений, а также новые высокоурожайные сорта сои, подсолнечника, сахарной свёклы и озимой пшеницы селекции «Щёлково Агрохим».

На опытном поле участники конференции знакомились с текущими исследованиями научного центра, практическими результатами и современными технологиями, применяемыми в растениеводстве. В завершении конференции главе Белгородского представительства «Щёлково Агрохим» Сергею Горохову вручили благодарственное письмо от лица директора «Белгородского ФАНЦ РАН», академика РАН Сергея Тютюнова.