15.11.2019: С Вадимом Евсеевым мы встретились в его лаборатории - там ученый-микробиолог проводит эксперимент: испытывает биопрепараты на эффективность по разложению растительных остатков, а также выясняет их фунгицидные свойства.

|

С Вадимом Евсеевым, доктором сельскохозяйственных наук, профессором кафедры биологии Курганского госуниверситета, мы встретились в его лаборатории - здесь ученый-микробиолог проводит эксперимент: испытывает биопрепараты на эффективность по разложению растительных остатков, а также выясняет их фунгицидные свойства.

За кулисами эксперимента

- Вадим Валерьевич, у вас тут целый «огород» в пластиковых контейнерах... Расскажите поподробнее нашим читателям, которым не доводилось бывать в профессорской лаборатории, как организован этот эксперимент?

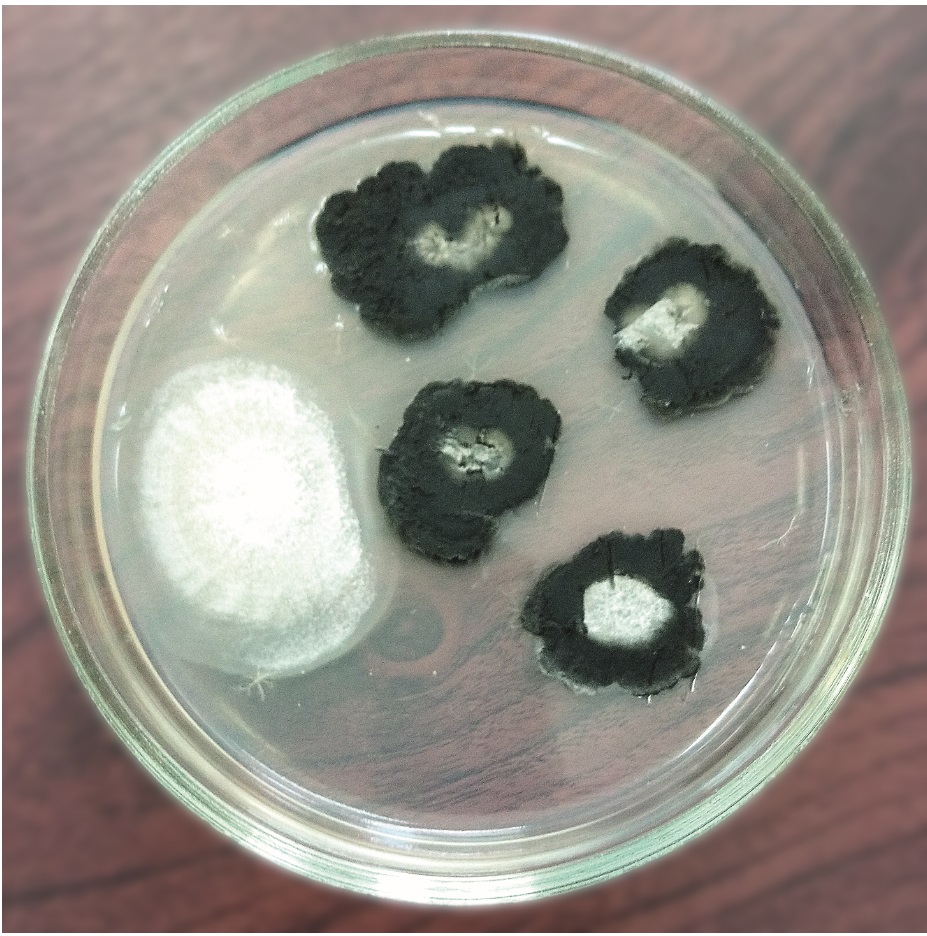

- Этот многофакторный биологический эксперимент, который содержит более 15 вариантов, включая контроль, заложен в начале июня, т. е. в сроки, когда в нашей зоне завершается посевная. В этих контейнерах я смешиваю почву с измельченной соломой и добавляю в эту смесь в разных вариантах биопрепараты с различным составом, в том числе БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ, а также препарат на основе гриба Trichoderma harzianum и несколько вариантов экспериментальных препаратов. В почвенные коктейли я ввожу стекла с возбудителями гельминтоспориозной корневой гнили (Bipolaris sorokiniana). Самый интересный «огород» - это контейнер, в котором в почву с соломенной нарезкой добавлены одновременно два биопрепарата - на грибной и бактериальной основе. В течение сезона буду их тестировать - смотреть, как прорастают конидии (споры бесполого размножения грибов - Прим. ред.) в контейнерах, какие взаимодействия в них происходят.

До этого я испытывал биопрепараты на эффективность в обработке семян. А тут задача меняется: мы наносим на солому два биологических препарата и наблюдаем - вступают ли они в конкуренцию друг с другом, начинается ли антагонизм между биоагентами, которые входят в состав смеси.

- Что натолкнуло вас на мысль смешать два биопрепарата различной природы - желание удвоить фунгицидный эффект?

- Дело в том, что в хозяйствах стали применять обработку двумя препаратами для усиления эффекта, рассчитывая быстрее разложить пожнивно-корневые остатки. Но неожиданно стали появляться какие-то негативные моменты: аграрии жалуются, что при совместном применении сразу двух биопрепаратов фунгицидного эффекта совсем нет. В компании «Щелково Агрохим» задумались над этой проблемой, а поскольку здесь держат ориентир на биологизацию земледелия и ко всякой задаче привыкли подходить со всей научной глубиной, то попросили меня, ученого-микробиолога, специализирующегося на защите растений, разобраться, в чем дело. И я заложил такой опыт, буду выяснять причины и возможности преодоления этого эффекта несовместимости. Постараюсь завершить эксперимент в течение летнего сезона, пока свободен от занятий со студентами.

Механизм прост: я ставлю стекла, обработанные биоагентами, входящими в состав этих препаратов, потом «купаю» их в растворе с конидиями, ввожу в эти контейнеры и с течением времени под микроскопом рассматриваю, как приживается комплекс микроорганизмов - не подавляются ли они почвенными аборигенами, проявляют ли они антагонистическую активность. Таким образом, косвенно могу судить, сработал препарат или нет, вытесняет он с растительных остатков возбудителя корневой гнили, или возбудитель спокойно захватит эту соломенную крошку и будет ее сам заселять, а биоагента не пустит. Исследуется и поведение биопрепаратов при их совместном нахождении в почве без возбудителя - не подавляют ли они друг друга. Всего, как я сказал, более 15 вариантов.

Есть и еще один момент, побуждающий аграриев Курганской области наряду с бактериальными препаратами вносить в почву и деструктор на основе гриба Триходермы. Для области типична майско-июньская засуха, и когда мы в поле обрабатываем растительные остатки бактериальным биопрепаратом, то пересохший верхний почвенный слой становится биологически неактивным - бактерии переходят в состояние анабиоза в сухом слое почвы и не в состоянии разлагать растительные остатки. Вот почему в хозяйствах биопрепарат на основе бактерий порой не срабатывает. А у гриба высокое осмотическое давление - он может брать воду даже из сухих субстратов и способен заселять пожнивно-корневые остатки даже в сухой почве. По инструкции сразу после применения биопрепарата необходимо заделать его дисковыми боронами в верхний слой почвы. Даже в случае нулевой технологии надо заделывать биопрепарат в почву - для этого пускают лапчатый культиватор, который делает легкую бороздку, чтобы препарат не был открыт солнцу.

Пашня врукопашную

- Бывая по службе в разных регионах, часто слышу жалобы от аграриев, что биопрепараты очень капризны в применении, бывает, что и не срабатывают... Как Вы это объясните?

- Дело в том, что биометод достаточно широко внедряется пока лишь в тепличных хозяйствах, т. е. там, где контролируются температура, влажность... Но как только речь заходит о полевых условиях, то биометод там зачастую не работает. Когда мы интродуцируем (от лат. introductio - «введение») какой-то микроорганизм в естественную среду, то он порой теряет свою активность. Ведь в полевых условиях столько влияющих факторов, в том числе антагонизм со стороны аборигенной микрофлоры, которая населяет почву - она вытесняет биоагент буквально в считанные часы. У меня был такой опыт. Я наносил триходерму на поверхность листьев пшеницы с целью оптимизировать фитосанитарную ситуацию - в частности, вытеснить возбудителей пятнистости, которые попадают на листовую поверхность во время вегетации пшеницы. После опрыскивания растений раствором, содержащим триходерму, я отбирал пробы листьев через каждые два дня. И установил, что в течение 48-72 часов после интродукции биоагент просто погибает - под действием солнечных лучей, перепадов влажности, сухости воздуха... Да плюс к тому его не пускает аборигенная эпифитная микрофлора (эпифитная микрофлора - микрофлора, находящаяся на поверхности растений - травяная палочка, молочнокислые стрептококки и палочки, сенная и картофельная бациллы, актиномицеты, плесени, дрожжи и др. - Прим. ред.).

Для того чтобы биоагент сработал на листьях, надо помочь ему - т. е. подкормить чем-то, создать определенные условия. Возможно, концентрацию этого препарата увеличить в 2-3 раза. Может быть, поместить в масляную эмульсию. И вот тогда он приживется на поверхности листьев и начнет там работать.

Надо подбирать условия. А у нас в хозяйствах как делается? Прислали биопрепарат, заправили его в бак и пошли обрабатывать поле, не задумываясь о том, как бактерии или гриб будут приживаться. И отсюда -проблема: мы видим, что обработали поле биопрепаратами, а они не «действуют». Обработали химическими средствами защиты, а те действуют прекрасно. И получилось что? Дискредитация биометода. И биометоду не стали верить. В целом по стране многие применяют биозащиту вслепую, не соблюдая условия. В итоге - провал, и все говорят: зачем нам такой биометод, давайте только химию будем применять... Вот чтобы не было таких разговоров, надо отрабатывать технологии применения биопрепаратов. Чем, собственно, и занимается ваш покорный слуга по заданию «Щелково Агрохим».

«Щелково Агрохим» смотрит в будущее

- Как давно Вы сотрудничаете с нашей компанией?

- Со «Щелково Агрохим» я работаю вот уже пять лет - с 2014 года. Тогда по заданию компании мною были заложены первые полевые опыты - с биопрепаратами в ООО «Рассвет» Шадринского района. Изучали влияние БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ и других аналогичных препаратов (под номерами) на здоровье семян: как они влияют на микоризу (сочетание мицелия грибов с корневой системой. - Прим. ред.), на ризосферу, на микрофлору, на возбудителей заболеваний, а также - способны ли они стимулировать рост растений. Тогда я убедился, что эффект от применения этих биопрепаратов весьма положительный. (Более подробно эксперимент описан в совместной публикации в журнале «Защита и карантин растений» («Влияние микробиологического препарата Биокомпозит-коррект на показатели плодородия почвы при нулевой обработке» (авторы В. В. Евсеев, С. Д. Каракотов, А. С. Петровский, А. Д. Денисов. 2017 год, № 8. - Прим. ред.).

Сотрудничаю с компанией «Щелково Агрохим», можно сказать, по идейным соображениям. Я активный сторонник биометода в защите растений и считаю, что в перспективе он будет доминировать в мире. А эта компания смотрит в будущее: занимаясь производством химических средств защиты растений, не забывает о том, что есть такая мировая тенденция. Поскольку мой конек - экологически безопасная защита растений, то я с уважением отношусь к тем фирмам, которые разрабатывают и продвигают на рынке не только химические СЗР, но и биологические, в том числе и микробиологические.

А ведь это очень своевременный вопрос на сегодняшний день - применение биопрепаратов в сельском хозяйстве, в частности, при защите растений от вредных организмов.

|

- Вы исследовали только действие биопрепаратов, или доводилось осуществлять опыты с химпрепаратами?

- В прошлом году я выступил перед руководством «Щелково Агрохим» с инициативой провести эксперимент по изучению результатов остаточного воздействия фунгицида на патогенные грибы (Bipolaris), находящиеся на растительных остатках в почве. Ведь когда мы обрабатываем фунгицидами растения, то часть препарата попадает на листья и остается на соломе. Мне стало интересно, какие процессы идут в популяции грибов, когда туда попал фунгицид? Что происходит с соломой, оставшейся от обработанной фунгицидами пшеницы на зиму в поле? Как выживает возбудитель инфекции, зимующий на растительных остатках с фунгицидом? Признаться, я загорелся этой очень интересной темой: заложил опытные участки в поле, собрал целую коллекцию пробирок со штаммами грибов, подвергшихся косвенному воздействию химобработки. Но о результатах пока говорить рано - ведь исследования проводились пока только один год, а выводы единичного исследования несостоятельны, их надо проверять как минимум три года.

Могу сказать только, что среди выделенных штаммов Bipolaris я зафиксировал любопытную мутацию - колонию-альбинос, абсолютно белого цвета, в то время как обычная окраска колонии гриба - черно-бурая. Это явная мутация под действием фунгицида. Такие мутации приводят к тому, что устойчивость грибка к этому фунгициду (резистентность, адаптивность) повышается, и примерно через пять лет фунгицид с этим д. в. уже не справится с патогенными грибами, и они будут прекрасно себя чувствовать и размножаться на соломенных остатках.

Как не допустить «гонку вооружений»

- И какими методами Вы, микробиолог, предлагаете бороться с изворотливым грибом?

- Существуют антирезистентные стратегии применения химических средств защиты растений - меняют комбинации д. в. препаратов, иногда дозировки... Но как я называю, это - «гонка вооружений». Потому что мутационный процесс популяции гриба идет так быстро, что мы не успеваем изобрести новое «оружие» против него. Поменяли препарат, создали другую комбинацию д. в., а она год-два поработала эффективно, а дальше гриб «изобрел» новое оружие против д. в. фунгицида - выработал мутации, на которые уже не действует новая комбинация. И мы вынуждены искать что-то другое. И так - до бесконечности. Мы сами себя загоняем в тупик в итоге.

Вот почему я приветствую применение именно биологических препаратов: потому что на биопрепарат грибы все-таки не так быстро реагируют, им гораздо сложнее наработать варианты, которые были бы устойчивы к действию биогентов. Это уже не химия, это микроорганизм, к которому очень сложно адаптироваться.

Поэтому во всем мире прослеживается тенденция на биологизацию защиты растений. И «Щелково Агрохим» находится в русле этой тенденции. Хотя в настоящее время биометоды в мире занимают достаточно скромное место в системе защиты - порядка 25 %. И в основном применяются, как я уже сказал, в тепличных комплексах. Тормозит его распространение тот факт, что в полевых условиях биопрепараты теряют эффективность. Почему - мы пока не знаем. Так что компания «Щелково Агрохим», поручив мне отработку технологий применения биопрепаратов, решает сейчас актуальнейшую из задач экологизации земледелия. Уверен, что биометод будет приходить на поля все шире. Но надо тщательно отработать условия применения - регламент, препаративные формы... Моя задача - оценить условия интродукции препарата - при каких условиях он будет работать, порекомендовать, как его применять, чтобы был выраженный положительный эффект.

- Видимо, предстоит работа не только микробиологам, но и химикам в стенах лабораторий «Щелково Агрохим»?

- Конечно! Например, ученые компании известны своими находками по разработке инновационных препаративных форм препаратов. В этом направлении им найдется работа и с биопрепаратами. Вот, например, триходермин - выпускается в форме сухого порошка - считаю эту форму нетехнологичной. Еще в 2014 году, когда стали закладывать опыты с биопрепаратами, я стал его пересыпать в поле, поднялась споровая пыль... И я уже тогда говорил, что надо выпускать его в виде водной или минерально-масляной эмульсии. Просто сухие конидии грибка хуже приживаются после интродукции в почву, на поверхность растения... В жидкой культуре этот гриб может давать хламидоспоры на мицелии, которые лучше приживаются, лучше сохраняются.

Но тут дилемма: с одной стороны, надо культивировать в жидких средах. Но тогда возникает вопрос транспортировки, особенно когда надо доставить жидкий триходермин на дальние расстояния. И как он будет храниться, допустим, в виде пасты? Ученые, которые исследуют биопрепарат, имеют возможность хранить его в холодильнике, а холодильник какого объема понадобится фермеру?

Много вопросов возникает. Но, думаю, эти технические вопросы будут с течением времени решены, и биометод займет достойное место в наших полях.

«Солдаты» от природы

- Как вы думаете: наступит время, когда химические препараты по защите растений совсем не понадобятся нашим аграриям?

- Я уверен в этом. Постепенно химия все-таки будет уходить с полей. И мы откажемся не только от химической защиты, но даже и от интегрированной, совмещающей химические и биологические методы, хотя она сейчас считается самой «продвинутой» системой. Я думаю, мы придем к экологически безопасной защите растений, которая предусматривает не только применение биопрепаратов, но и управление естественными микробными популяциями полезных микроорганизмов, которые существуют в агроценозах.

Мы должны не просто интродуцировать биопрепараты, как пестициды, на поверхность растений на полях. Надо уже ставить вопрос, как управлять природными полезными популяциями микроорганизмов, как заставить их работать в качестве антагонистов инфекций, чтобы они вытесняли возбудителей корневой гнили, листовых инфекций. То есть мы должны задействовать потенциал наших экосистем, аборигенную микрофлору, которая работает в почве. Это наши «солдаты-защитники» от самой природы.

Ведь у каждой болезни есть шлейф своих антагонистов, только нужно научиться ими управлять. Известны крупные эколого-трофические группы, например, группа аммонификаторов, которые разлагают белковые вещества до аммиака. А что такое аммиак - это отличная азотная пища для растений. Помните знаменитую фразу ученого (сибиряка, кстати!) Прянишникова: «Аммиак - это альфа и омега азотистого обмена веществ в растении». Все с аммиака начинается в растении, все аммиаком и заканчивается. Поэтому если аммоний (аммиак) в почве есть, если микрофлора-аммонификаторы работает, значит, создан прекрасный пищевой режим для корневой системы растений - ведь растение питается азотом. Значит, будет хороший урожай. А с другой стороны, аммонифицирующая микрофлора - это сильные антагонисты, продуценты антибиотиков, которые могут справляться с возбудителями корневых гнилей.

- Но как же заставить этих «солдат природы» работать на урожай?

- А вот это интересный вопрос! Во-первых, их надо обеспечить питанием - вносить в почву органические вещества. И не просто солому. Когда мы просто нашпиговываем соломой почву, тогда микрофлора быстро исчерпывает запасы азота, которого всегда не хватает. То есть когда мы много целлюлозосодержащей продукции оставляем в почве, возникает дефицит азота. При внесении соломы в чистом виде в первый год может наблюдаться некоторое снижение урожайности за счет дополнительного потребления азота почвы микрофлорой, разлагающей солому. В этом случае следует внести дополнительно азот. Заблаговременно внесенная в почву солома стимулирует азотфиксирующую способность бобовых культур и существенно повышает их урожай. Надо чтобы был корнеоборот. Не допускать, чтобы пшеница стала монокультурой, нужно чередовать ее с рапсом, например. Вот тогда вступят в дело аммонификаторы, тогда микрофлора будет работать на урожай, и появится возможность меньше применять пестициды. И мы сделаем наше земледелие более экологичным.

- Просто дух захватывает от того, что вы говорите о возможностях микробиологии! Но кто будет работать над воплощением в жизнь этих возможностей? Много ли ваших учеников идут в науку?

- Я являюсь руководителем магистратуры по микробиологии в Курганском университете. У нас большой поток магистрантов, и, конечно, бакалавров, у которых я веду курс микробиологии с основами вирусологии. Но, увы, среди магистрантов мало желающих идти в аспирантуру. Как ни странно, но этот вопрос упирается в финансы. Например, чтобы опубликовать научную статью в реферативной базе данных Scopus (а наших аспирантов обязывают иметь публикации в таких международных журналах), нужно заплатить немалую сумму - в несколько десятков тысяч рублей.

Какой аспирант найдет такие деньги?

Если говорить о моей научной специальности, то я - по образованию фитопатолог, специалист по болезням растений, преимущественно грибным. Но так сложилось, что уже скоро 25 лет, как я занимаюсь микробиологией, веду занятия по этому предмету. Экология микроорганизмов, в том числе микроорганизмов почв - вот мое любимое направление. Фитоиммунология - вот еще одно направление, которое вытекает из моих занятий по исследованию микробно-растительного взаимодействия, которое складывается между растениями и микроорганизмами.

Александр Показаньев,

заместитель главы Тюменского представительства «Щелково Агрохим»,

кандидат сельскохозяйственных наук:

- У профессора Евсеева есть четкое понимание современной ситуации: он говорит, что надо совмещать химический и биологический методы защиты растений, и это единственно правильный путь. Экологизируя защиту растений, мы помогаем агроценозу восстановить свой микробный потенциал.

Профессор исследует несколько вариантов биосмесей для борьбы с конкретным фитопатогеном - возбудителем гельминтоспориозной корневой гнили. В данный момент идет отбор самых лучших препаратов для борьбы с корневой гнилью, потом придет черед препаратов для борьбы с фузариозной гнилью, потом - с альтернариозной... То есть ему предстоит исследовать способы борьбы с несколькими инфекциями. Исследуется способ воздействия на инфекцию разными композициями биопрепаратов - сочетаниями разных штаммов и форм микробов. Профессор занимается выявлением наиболее активных сочетаний, определяя их биологическую и экономическую эффективность.

Выводы пока делать рано. Надо хотя бы три года, чтобы определенно заявить о результатах. Научный эксперимент делится на несколько этапов. 1-й - лабораторный: в течение этого периода исследователь выделяет перспективные варианты групп штаммов, в которых бактерии успешно борются с гнилью. 2-й - в полевых условиях: наблюдают активность варианта в борьбе с фитопатогеном на площадках под открытым небом. В прошлом году профессор проводил свои исследования на полях Половинского госсортоучастка, а в этом году - на микроделянках Курганского НИИСХа. И лишь потом закладывается опыт с использованием серийных машин, которые применяют в хозяйствах, т. е. моделируется ситуация обычного производственного процесса в сельхозпредприятии.

Препараты, которые исследует Вадим Евсеев, будут применены на практике на полях нашего Центра управления урожаем в ООО «Рассвет».

Досье

Вадим Валерьевич Евсеев - доктор сельскохозяйственных наук (научная специальность - защита растений).

С 1992-го по 1995-й год обучался в аспирантуре при кафедре экологии и защиты растений Курганской государственной сельскохозяйственной академии имени Т. С. Мальцева по специальности «Защита растений от вредителей и болезней». В дальнейшем длительное время работал преподавателем в КГСХА. В 1997 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Биоморфологические особенности возбудителей головневых болезней ячменя и некоторые меры борьбы с ними в условиях Зауралья».

С 2009 года В. В. Евсеев работает в Курганском государственном университете на кафедре ботаники и генетики, затем кафедре биологии. В 2011 году защитил докторскую диссертацию во Всероссийском институте защиты растений (г. Санкт-Петербург) на тему «Биологическое обоснование экологически безопасной защиты зерновых культур от болезней в Уральском регионе».

Основные направления научных исследований: фитопатология; фитоиммунология и экология микроорганизмов; микробно-растительные взаимодействия; микробиология и молекулярная биология; экологизация защиты растений.

Евсеев Вадим Валерьевич - крупный ученый в области микробиологии почв, экологии микроорганизмов и защиты растений. Им опубликовано 127 научных и научно-методических работ, в том числе 7 монографий («Экологически безопасная защита зерновых культур от болезней», 2015, и др.), получено 4 патента Российской Федерации на изобретения в области микробиологии, фитопатологии и биотехнологии.

Betaren Agro №7, 2019

15.11.2019 0Компания «Щёлково Агрохим» подвела итоги всероссийского конкурса научно-исследовательских работ среди студентов аграрных вузов страны в рамках образовательного проекта «Бетарен Академия».

С 1 мая по 1 ноября 2025 года студенты и аспиранты из разных регионов России представляли исследования в области защиты растений, агротехнологий и повышения эффективности сельскохозяйственного производства. Для компании поддержка молодых специалистов – это вклад в формирование научного и технологического потенциала отрасли и будущее отечественного агропромышленного комплекса.

Экспертная комиссия оценивала работы по научной проработке, практической применимости и потенциалу внедрения в реальное производство. По итогам конкурса определены победители и призёры.

Первое место

заняла Арина Клинцова, студентка Алтайского государственного аграрного университета. Свою работу она посвятила изучению эффективности биологического препарата АЗАФОК в посевах гороха в условиях Бийско-Чумышской зоны Алтайского края.

Научные руководители – Лилия Ступина, к. с.-х. н., доцент.

Научный консультант – Мария Горшкова, ведущий научный консультант Алтайского представительства «Щёлково Агрохим».

Второе место

– у Романа Колеснева из Красноярского государственного аграрного университета. Исследование он посвятил влиянию средств защиты растений на фитосанитарное состояние и урожайность яровой пшеницы в условиях Красноярской лесостепи. Научный руководитель – Дмитрий Ступницкий, к. с.-х. н., доцент.

Научный консультант – Ирина Кузнецова, ведущий научный консультант Восточно-Сибирского представительства.

Третье место

занял Дмитрий Нестеров, студент Дальневосточного государственного аграрного университета. Он представил работу по оценке эффективности фунгицидных протравителей против фузариозной корневой гнили сои в лабораторных условиях.

Научный руководитель – Татьяна Колесникова, к. б. н., доцент.

Научный консультант – Юрий Немилостив, ведущий научный консультант Дальневосточного представительства.

Победители получили премии и стипендии до конца обучения. Мы надеемся, что после окончания учёбы они присоединятся к нашей команде.

Проект «Бетарен Академия» реализуется в России уже несколько лет и сегодня объединяет более 35 ведущих аграрных вузов. Его цель – поддержка талантливых студентов и аспирантов, ориентированных на профессиональное развитие в сфере защиты растений, селекции и агротехнологий.

Компания «Щёлково Агрохим» уже объявила о старте нового конкурсного цикла. Региональный этап пройдёт с 1 мая по 30 ноября 2026 года, международный – в декабре 2026 года. Подать заявку на участие можно до 1 мая 2026 года.

В рамках конкурса участникам предстоит разработать собственную технологию защиты сельскохозяйственных культур, провести практические испытания и представить результаты экспертной комиссии.