Пандемия коронавируса, охватившая мир в начале 2020 года и продолжающаяся до сих пор, оказала влияние на все сферы жизни человека. Нет такой отрасли экономики, которую бы не затронул общемировой экономический спад. Однако детальный анализ влияния коронакризиса на экономику показывает, что среди всех отраслей мировой экономики в наименьшей степени пострадали фармацевтика и агропромышленный сектор.

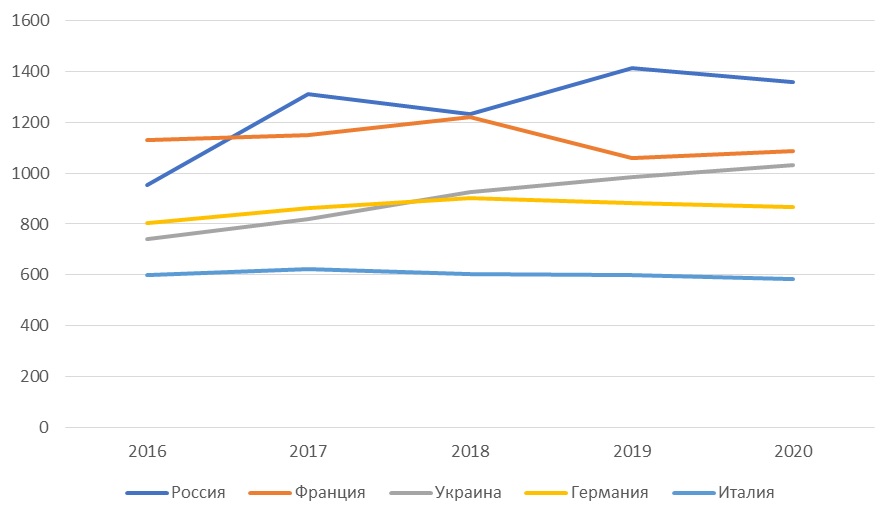

Рост населения планеты всегда будет обеспечивать растущие потребности в продовольствии, а значит, и в средствах производства этого самого продовольствия. В первую очередь это спрос на семена, так как именно выбор семян является первым этапом получения будущего урожая.По данным компании Kynetec (Kleffmann Group), рост мирового рынка семян в 2020 году составил 1,1%, это немного медленнее первоначальных прогнозов. Однако нет предпосылок того, что рост прекратится в будущем. В 2020 году мировой рынок семян, по предварительной оценке, достиг 46 млрд долларов США (Рис. 1).

Рисунок 1 – Мировой рынок семян, млрд USD (в номинальных ценах на базисе EXW)

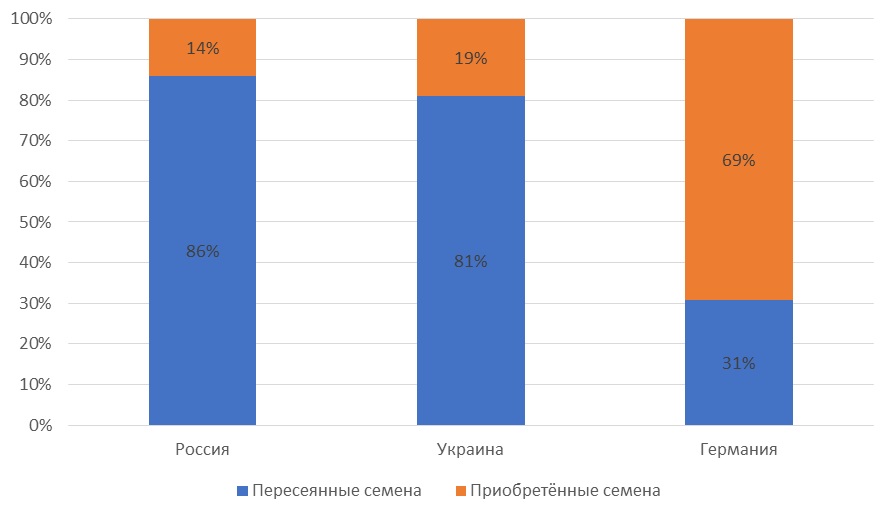

Россия является самым крупным семенным рынком в Европе (в стоимостном выражении), по предварительной оценке компании Kynetec (Kleffmann Group), в 2020 году объём российского рынка семян составил около 1,4 млрд долларов США. Российский семенной рынок незначительно сократился в 2020 году по сравнению с 2019-м: примерно на 4% (Рис. 2).

Рисунок 2 – Топ-5 европейских рынков семян, млрд USD (в номинальных ценах на базисе EXW)

Сокращение российского рынка семян в 2020 году (в стоимостном выражении) обусловлено стечением сразу нескольких факторов. Во-первых, курсовая разница: если в конце 1-го квартала 2019 года курс доллара к рублю составил 65,09 руб./долл. США, то в аналогичном периоде 2020-го – 73,72 руб./долл. США. Во-вторых, произошли изменения на самом аграрном рынке: сокращение посевных площадей под ключевыми коммерческими культурами, такими как соя, яровой рапс, сахарная свёкла; стагнация площадей под подсолнечником. Небольшое увеличение площадей под кукурузой не спасло ситуацию.

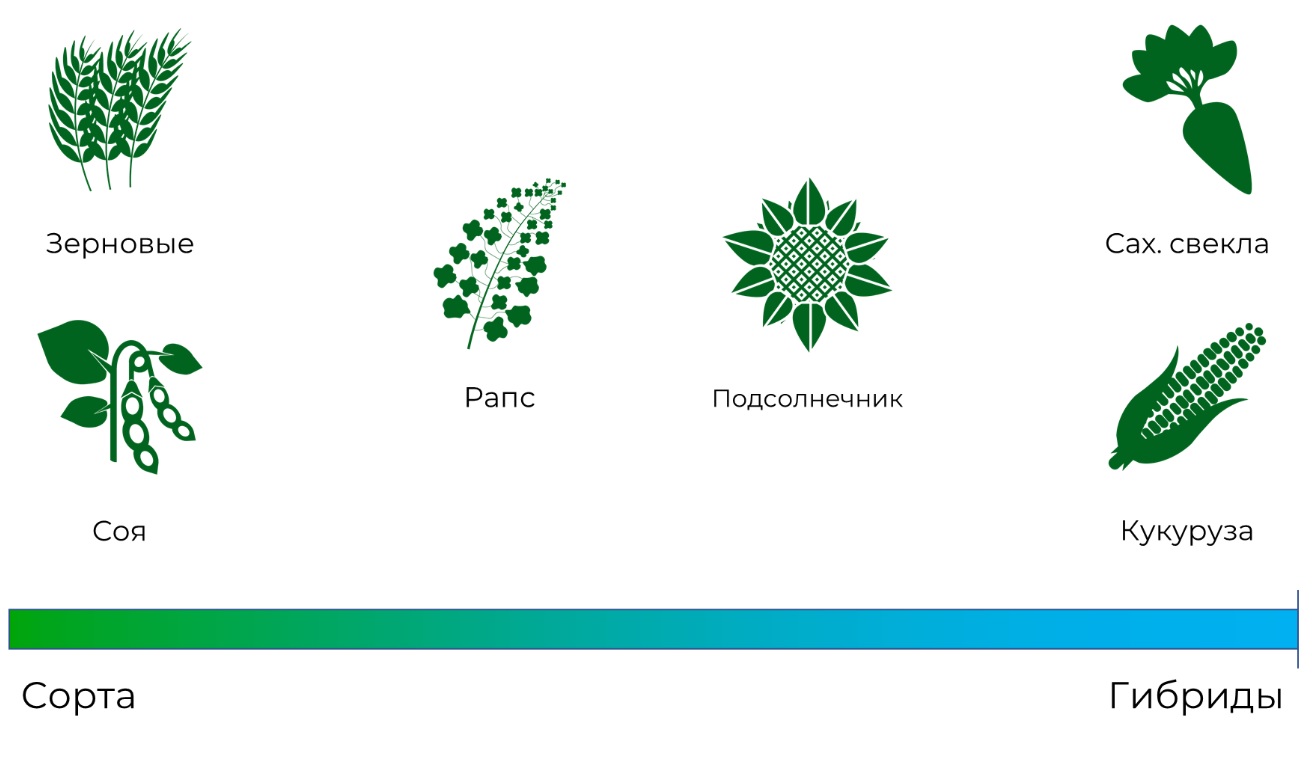

Важно отметить, что когда речь идёт о рынке семян, то необходимо разделять его на сегмент пересеянных семян (семена, сохранённые с урожая прошлого года) и коммерческий сегмент (семена, приобретаемые на рынке). В этом также кроется одна из ключевых особенностей российского рынка семян, особенно прослеживаемая при анализе зерновых культур (Рис. 3).

Рисунок 3 – Структура рынка семян зерновых по странам, тонны

По данным компании Kynetec (Kleffmann Group), 14% семян зерновых, высеянных в России под урожай 2020 года, составляли семена, приобретённые на рынке. На Украине пропорция схожая, тогда как, например, в Германии только 1/3 семян была пересеяна, а остальная часть приобреталась на рынке.

Примечательно, что более половины приобретаемых в России семян зерновых – элита, а 15% – суперэлита, которая используется для дальнейшего пересева хозяйствами. При этом около 1/4 высеянных семян – семена третьей и последующих репродукций, что уже значительно снижает потенциал урожайности и качества зерна. И всё же рынок семян зерновых также развивается качественно, потому что пять лет назад около 35% высеянных семян зерновых приходилось на третью и последующие репродукции.

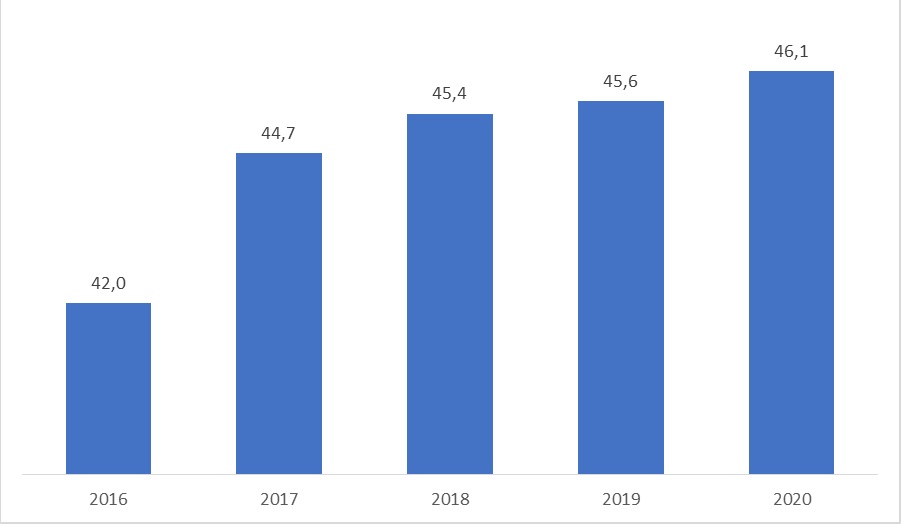

Другой важной особенностью и драйвером развития российского семенного рынка является развитие сегмента гибридов. Данная тенденция не касается зерновых и сои (семена этих культур в основном представлены сортами), однако в последние годы активно затрагивает такие культуры, как рапс и подсолнечник, тогда как все семена кукурузы и сахарной свёклы – гибриды (Рис. 4).

Рисунок 4 – Сегментация основных коммерческих семенных сегментов в зависимости от доминирования в структуре высеянных семян сортов или гибридов

Рассмотрим отдельно тенденции в сегменте масличных культур, так как после зерновых культур экспорт растительных масел – одно из приоритетных и перспективных направлений российского экспорта сельскохозяйственной продукции.

Подсолнечник является наиболее крупным коммерческим сегментом семян. По данным компании Kynetec (Kleffmann Group), за последние пять лет доля пересеваемых семян сократилась с 11% в 2016 году до 5% в 2020-м, что говорит об активном развитии коммерческого сегмента. Сегмент семян подсолнечника также активно двигался в сторону развития гибридов, доля которых в 2020 году составила практически 90%. Примечательным является развитие специализированных гербицидных технологий.

За последние пять лет площади под «классикой» – нетехнологичным подсолнечником – уменьшились практически на 30%, тогда как площади под подсолнечником, устойчивым к специальным гербицидам, увеличились более чем в два раза. На текущий момент подсолнечник можно назвать одной из самых технологически развивающихся культур в России.

За подсолнечником следует рапс, однако озимый и яровой рапс развиваются в разной степени. Яровой рапс является самым крупным: по посевным площадям он более чем в три раза превышает озимый. При этом, по данным компании Kynetec (Kleffmann Group), доля гибридов ярового рапса в объёме высеянных семян в 2020 году составила лишь 1/3. Для сравнения: в 2016 году на долю гибридов приходилось около 10%.

С озимым рапсом ситуация обстоит по-другому: сегмент гибридных семян достиг половины всего объёма высеянных семян, тогда как пять лет назад лишь 1/3 семян озимого рапса составляли гибриды.

В целом российский семенной рынок можно назвать многогранным. В нём заметны черты технологического развития: растёт спрос на гибриды, всё больше фермеров выбирает гибриды из-за показателей урожайности, а также качественных характеристик полученного урожая (это, например, содержание масла). Но вместе с тем прослеживается и некий консерватизм: некоторые хозяйства отдают предпочтение сортам, опираясь на опыт выращивания.

Большая разница заметна и в разрезе культур. С одной стороны, в зерновых доминируют сорта, коммерческий сегмент развивается очень медленно, однако даже в этом случае можно увидеть положительные сдвиги, в частности сокращение доли семян репродукций 3+, что положительно влияет на урожайность и качество получаемого урожая зерновых. С другой стороны, такие культуры, как кукуруза и сахарная свёкла, давно уже ушли вперёд в развитии коммерческих гибридов.

Гор Манукян,

ведущий эксперт Kynetec (Kleffmann Group)

01.06.2021 0

Владеть лошадьми – дорогое удовольствие и большая забота. А если из жеребят растят чемпионов, мелочей быть не может. Имеет значение всё: правильное содержание, уход, тренировки и, конечно, корма.

Узнав о том, что глава Самарского представительства «Щёлково Агрохим» Андрей Григорьев собирается к своим клиентам на конный завод, я увязалась следом. Было жаль упустить такую возможность. Если в детстве вы тоже играли не в куклы, а в лошадки, вы меня поймёте. Увидеть своими глазами, как профессионалы работают с лошадьми, – это счастье.

Конезавод «Ермак» расположен всего в 10 километрах от аэропорта Самары. Места здесь живописные: степь перемежается перелесками, небольшими холмами. Неподалёку расположено старинное село Колодинка.

Здесь и приобрёл в начале 2000-х заброшенную ферму идейный вдохновитель и создатель конезавода Фёдор Ермоленко. Сегодня Конный завод «Ермак» – предприятие семейное, его возглавляет Татьяна Ермоленко. Хозяйство конезавода насчитывает более 150 голов и специализируется на разведении двух пород лошадей: чистокровной верховой и ганноверской. Первая предназначена для скачек, вторая – для спорта. Площадь пашни и сенокосов составляет около 3000 га.

Глава Самарского представительства «Щёлково Агрохим» Андрей Григорьев (слева) и основатель конного завода «Ермак» Фёдор Ермоленко знают друг друга давно

А что в полях?

Фёдор Ермоленко встречает нас у ворот хозяйства и сразу засыпает вопросами: «Что с моим подсолнечником? Когда будем обрабатывать? Давайте оценим состояние всходов». У него накопился целый ряд вопросов относительно ухода за посевами в той новой системе земледелия, которую осваивает хозяйство. Мы сразу едем в поля.

На стыке степей и лесостепной зоны почвы встречаются самые разные, включая серые лесные, тёмные каштановые и чернозёмы. Ночью прошёл дождь, и на чернозём, где посеян подсолнечник, едва можно въехать. С нами менеджер по продажам Самарского представительства компании «Щёлково Агрохим» Вячеслав Матвеев.

Подсолнечник и соя

По образованию Вячеслав – учёный-агроном. В этом году он самым тесным образом опекает подсолнечные поля в «Ермаке»:

«Растениеводство в «Ермаке» изначально было завязано на производство собственных кормов. Сегодня задача поставлена чуть шире: обеспечить не только себя качественными кормами, но и заработать на товарном зерне или подсолнечнике. Благо эти культуры остаются маржинальными. В этом сезоне Фёдор Александрович решил попробовать наши гибриды подсолнечника: устойчивый к имидазолинонам Кречет, классику – Базик и Фрэю. Семена сои в хозяйстве были свои.

Технолог по масличным культурам «Щёлково Агрохим» Павел Нефёдов: «В Самарской области у нас есть клиенты, которые с 2010 года работают по системе нулевой обработки почвы, в том числе и на подсолнечнике. И не жалеют. Происходит накопление влаги в почве, снижается количество проходов техники по полю. В засуху, которая теперь стала постоянным спутником наших полей, прибавка урожая становится существенной».

Вегетация в этом году у нас началась на две недели раньше. Выход в поле для подготовки к севу – на месяц раньше, – вспоминает Вячеслав Матвеев. – Осень была засушливая, влаги мало. Таким образом, потенциал зерновых был несколько потерян. Возвратные заморозки в последние годы стали часто повреждать посевы. Так случилось и нынешней весной. Контраст температур мог отразиться на всходах».

Мы заходим вглубь поля, чтобы оценить всходы. Всё выглядит неплохо. Благо подсолнечник здесь сеяли попозже, когда угроза заморозков полностью миновала.

«Следует сказать, что этот год для хозяйства особый: первый год перевода растениеводства на систему нулевой обработки почвы, – говорит Вячеслав Матвеев. – Проба нового – всегда риск. Главное, чтобы он был оправдан. Минимальная или нулевая обработка почвы для Самарской области не нова. Многие хозяйства давно перешли на эту систему. Но здесь важно иметь терпение».

«После сева подсолнечника поля были обработаны гербицидом сплошного действия СПРУТ ЭКСТРА, ВР в дозе 2 л/га, – комментирует Матвеев. – На нулевой обработке почвы посевы развиваются немного медленнее, чем при вспашке, но всходы везде дружные. – Что касается сои, сначала семена прошли обработку специализированным фунгицидным протравителем ДЕПОЗИТ, МЭ с добавкой биостимулятора БИОСТИМ СТАРТ. На пятый день после гербицидной обработки на сое было внесено аминокислотное удобрение БИОСТИМ МАСЛИЧНЫЙ и ГУМАТ КАЛИЯ СУФЛЁР. Соя себя чувствует хорошо».

Почему нулевая система?

«Сейчас я занимаюсь отработкой технологии прямого сева, – рассказывает Фёдор Ермоленко. – Я всегда смотрю в сторону уменьшения затрат. Это первый год, когда мы отказались от вспашки. Я много читал, много ездил, смотрел. Были сомнения. В минимальной обработке почвы много тонкостей. Начать хотя бы с того, что поля должны быть безупречно выровнены. Нужна другая техника, например, сеялка прямого сева, больше опрыскивателей, обученный персонал. И чтобы руководитель не боялся экспериментов. Я надеюсь, мы на правильном пути. Пока результаты видны несильно. Должна пройти пара лет, и тогда преимущество перехода на нулевую технологию обработки почвы будут очевидны».

«Специалисты «Щёлково Агрохим» откликаются моментально, – говорит Фёдор Ермоленко. – Бывают моменты, которые нужно срочно обсудить. Вот как сегодня со всходами. Мне было важно мнение профессионального агронома. А прошлый год был вопрос по Карине (среднеспелый гибрид подсолнечника, устойчивый к сульфонилмочевинам), в итоге мы от неё воздержались и решили попробовать другие гибриды.

У нас всегда были свои корма, для этого и начали заниматься сельским хозяйством. Постепенно площади росли и на сегодня у нас четырёхпольный севооборот. Выращиваем озимые, подсолнечник, яровые, зернобобовые».

Тихо, идёт эксперимент!

«Для каждого региона технологию надо подбирать под конкретные условия хозяйства, – рассказывает Павел Нефёдов. – Скажем, на севере Самарской области, там, где достаточно осадков и более холодный климат, нулевая технология обработки почвы не так эффективна, как на юге области. Если температура воздуха 30-35 °С, на почве может быть все 50 °С. В засушливых регионах, где высокие температуры, растениям комфортнее, они не страдают так сильно от засухи. Потенциал урожайности у всех гибридов подсолнечника, которые предлагает «Щёлково Агрохим», не ниже 40 ц/га, в производстве это около 25 ц/га, в том числе и на минимальной обработке почвы.

Иногда совещание проходит прямо в поле: (слева направо) сотрудники «Щёлково Агрохим» Павел Нефёдов, Вячеслав Матвеев, Андрей Григорьев, Александр Прянишников, Иван Ксыкин на самарских полях

По подсолнечнику в хороший год урожай будет сопоставим с традиционной обработкой, а в засуху, которая теперь стала постоянным спутником наших полей, прибавка урожая будет существенной. Что касается сои в системе нулевой обработки – это эксперимент. Оренбург сою почти не сеет. Саратов сеет сою только на орошении. Будем наблюдать. По всей видимости, в засушливый год и по сое урожайность на нулевой технологии будет выше».

Спорт высоких достижений

«Мы занимаемся разведением лошадей. Наша главная задача – выращивание результативных, работоспособных и здоровых лошадей для их использования в конкуре, выездке и на скачках. По ганноверской породе лошадей «Ермак» – второе предприятие, имеющее статус племенного репродуктора в России. Первое находится в Калининграде. По качеству и количеству лошадей, которые используются в олимпийских видах спорта, мы выросли до племзавода, – поясняет Татьяна Ермоленко. – Некоторое время назад мы подали документы для получения официального статуса племенного завода».

Фёдор Ермоленко: «Мы воспитываем чемпионов. Главная задача нашего конного завода – вырастить таких лошадей, которые станут победителями в конкуре, выездке или на скачках»

«В 2010 году в Германии проходил аукцион по продаже элитных лошадей, – вспоминает Фёдор Александрович. – Тогда мы привезли трёх производителей, жеребят и занялись разведением. И у нас всё получилось. Качество лошадей с тех пор только улучшалось. Мы занимаемся селекцией и сегодня. Что значит качество в нашем деле? Это когда от лошадей, рождённых у нас, рождаются жеребята с хорошей перспективой в большом спорте. Сейчас возможностей стало больше, мы закупаем сперму элитных производителей. Для результативности в большом спорте важны три фактора: происхождение, корма и содержание. Потом включается такой момент, как подготовка лошади: чем квалифицированнее спортсмен, тем больше он может раскрыть потенциал лошади».

Заботы и планы

«Растениеводство – моя особая забота, – говорит Фёдор Александрович. – Я должен отладить такую систему, чтобы любой новый человек мог с ней справиться. И чтобы всем всё было понятно. Людей не хватает ни в поле, ни в конюшнях. Приходится идти на компромисс. Человеческий фактор создаёт много проблем.

Моя цель – развить растениеводство в такой мере, чтобы получить достойный доход и чтобы эту прибыль дальше вложить в наши задумки. Больше земли нам не надо. Наращивать поголовье мы тоже не планируем. Необходимо добиться максимальной рентабельности от существующих сельхозплощадей, направить прибыль на строительство и покупку техники.

Сейчас в хозяйстве достаточный парк тракторов и сеялок, но со временем всё потребует обновления. В прошлом году мы приобрели зерновые сеялки омского производства и китайские сеялки для пропашных культур. Теперь нужен комбайн. Мы получаем субсидии только как племенное хозяйство. С банками всё сложно. Они не хотят с нами работать – предлагают только коммерческие кредиты».

Экскурсия

Смотреть на лошадей всегда интересно, а если тебе про них ещё и рассказывают, это отдельное удовольствие. Зоотехник Мария Вольнова любезно проводит экскурсию по заводу. Заходим в денник. Удивительно, как такие громадные животные легко слушаются женских рук. Мария берёт под уздцы гнедую кобылу с белой полосой на морде. Лошадь пританцовывает. Это сплошное любование: огромные глаза, изящная посадка головы, длинная шея, невероятно стройные ноги.

«Вот маточные конюшни. Вот здесь годовалый молодняк, где мы подращиваем жеребят. А вот здесь спортивная конюшня, откуда мы передаём уже заезженную лошадь в возрасте двух-трёх лет покупателю», – рассказывает Мария.

Зоотехник Мария Вольнова отвечает за составление рационов для разных групп животных и здоровье лошадей в целом

До шести месяцев жеребёнок находится рядом с матерью на подсосе, а потом начинает привыкать к взрослой жизни и к работе с человеком.

Спрашиваю о кормах.

«Высокие запросы к качеству корма – не прихоть, но абсолютная необходимость, – поясняет Мария Вольнова. – В зависимости от цели: маточное поголовье, молодняк, лошади в тренинге – рацион у всех разный. Хороший овёс и сено хорошего качества – это 99% успеха. А дальше – кормовые добавки».

Качественный овес и свежее сено – основа ежедневного рациона как для спортивных лошадей ганноверской породы, так и для чистокровных верховых.

Это любовь

«Я с детства мечтала о лошадях, – говорит Татьяна Ермоленко. – Интересно смотреть, как они рождаются, вырастают, что из них получается. Нет, любимцев у нас нет, стараемся к лошадям не привязываться: их же потом продавать».

Татьяна Ермоленко рисовала лошадей с детства и всегда мечтала с ними работать

О каждой лошади Татьяна Ермоленко может говорить часами: «Нам не всё равно, как лошадь себя покажет. У каждой лошади свой характер. Нам важно, чтобы клиент выбрал своего скакуна и уехал довольный. Фёдор Александрович обязательно сам смотрит, какую породу чем лучше привить, – в этом деле он эксперт. У него большая намеренность и большой опыт».

Звёзды

«Самые выдающиеся лошади – это наш производящий состав, – продолжает Татьяна Ермоленко. – Жеребец Гроссмейстер – производитель чистокровной верховой породы, очень хорошего происхождения. Он участвовал в два года в скачках на Казанском ипподроме. Сейчас работает производителем как в чистокровном отделении, так и в спортивном. У него хороший экстерьер, он сильный, мощный, доброго нрава. На спортивных матках даёт сильных, выносливых жеребят, обладающих хорошей психикой.

Так, Фалькон Е 2008 года рождения, привезённый в своё время из Германии, стартовал на больших международных соревнованиях. Это лошадь высокого класса. Благодаря хорошим выступлениям на европейских турнирах получил пожизненную лицензию Немецкого ганноверского союза как производитель. Потом выступал за сборную России. Теперь от него рождаются жеребята в ведущих хозяйствах России.

Самыми ценными считаются производители и гнездовые матки, которые дают ценного жеребёнка. Наша задача – сформировать так называемые маточные семейства. Например, от нашей кобылы Валентины получаются очень востребованные жеребята с идеальным характером. Она нам принесла уже шесть жеребят.

До шести месяцев жеребята находятся на подсосе и практически не отходят от матери. И только потом они начинают привыкать к общению с человеком

Лошади хозяйства являются участниками выставок и племенных мероприятий. Так, в 2023 году двухлетки хозяйства Тоналист и Де Факто стали бронзовыми призерами по двигательным и прыжковым качествам соответственно

«И стоило жить. И работать стоило»

«Ермак» входит в тройку лучших конных заводов России: Кировский конный завод в Ростовской области, которому 150 лет, Старожиловский завод в Рязани, основанный 250 лет назад, и «Ермак», которому 15 лет.

О чём мечтают обычные люди? Конечно, о разном, но, как правило, мечты их очень схожи: новый автомобиль, отпуск у моря, выплатить ипотеку. Мечта заводчика совсем другая: если это спортивные лошади, нужен старт на олимпиаде; если скаковые – взять главный приз на Президентских скачках в Москве. Ну и чтобы все животные были здоровы! А ещё Татьяна и Фёдор Ермоленко мечтают о создании хорошего спортивного клуба для развития конного спорта в стране.

«Я люблю стройку. Всю эту инфраструктуру конезавода мы построили сами: денники, выгул, левады, конкурное поле, закрытый манеж, скаковой круг для тренировок, шпрингартен, – перечисляет Фёдор Ермоленко. – Хочется построить удобный гостиничный комплекс и вписать наши конюшни в эту живописную природу. А кони у нас такие, что и полцарства отдать не жалко!».

Система нулевой обработки почвы

Павел Нефёдов – технолог по масличным культурам «Щёлково Агрохим»:

«Если кратко, в системе нулевой обработки не предусмотрено никакого перемещения почвы. Нет лишней техники. Ни единого лишнего прохода ни дисковыми боронами, ни культиватором. Весной в поле заходит сеялка прямого сева, и весь сезон идут мероприятия по уходу за посевами. Осенью – уборка. Больше никаких агрегатов нет.

Осенью после уборки мы работали глифосатом для борьбы с корнеотпрысковыми и зимующими сорняками. Это то самое время, когда сорняки проще всего контролировать при самых минимальных дозировках препарата.

Весной мы работали глифосатами ещё раз, поскольку запас семян в почве неисчерпаем. На некоторых полях приходится делать даже две глифосатные обработки. Конечно, при вспашке затраты на технику, солярку, механизаторов, боронование тоже впечатляют, но следует помнить, что химобработка глифосатом даёт рост затрат на СЗР примерно в 3 раза. Хотя в этом есть большое рациональное зерно, особенно если хозяйство испытывает дефицит кадров». Павел Нефёдов перечисляет плюсы и минусы нулевой технологии в Самарской области:

«В засушливых регионах, как наш, это прежде всего сохранение влаги. Неоднократно мы наблюдали, что при высоких температурах воздуха не выпадает ни капли дождя за месяц. В системе нулевой обработки раздвигаешь мульчу, а почва ещё влажная. Там, где вспашка, влаги нет на глубине полуметрового слоя почвы! К примеру, левый берег Саратова ещё больше страдает от засухи. У нас есть клиенты, которые с 2010 года работают по нулевой системе и не жалеют. Накапливается влага, исчезают многолетние сорняки, остаются только однолетние. В засушливых регионах у нас очень высокие урожаи.

Другой плюс нулевой технологии – борьба с ветровой эрозией. Все традиционные технологии обработки почвы в засушливой зоне чреваты ветровой эрозией. Сильный ветер уносит весь гумусовый слой. Когда есть растительные остатки, этой беды нет, и мы сохраняем ценный слой почвы. Также происходит медленный, но постоянный возврат растительных остатков в почву, так называемая биологизация земледелия.

Ещё один плюс: в первые годы на поле происходит накопление растительных остатков, мульчи, которая не даёт семенам попасть на поверхность и прорасти.

Система нулевой обработки – это и работа ради сохранения структуры почвы. Основные обработки почвы всегда ассоциируются с плужной подошвой на глубине 25 см. И тогда необходимо глубокое рыхление уже на 27 см. Это тоже проблема. На 3-5-й год работы плужная подошва уходит, и корневая система растений легко проникает на глубину до 4 метров».

Следует быть готовым к тому, что первые три года будет непросто. При помощи механической обработки почвы – при вспашке с оборотом пласта или культивации – мы контролируем развитие сорной растительности, а глифосат работат только по вегетативной части растения, никак не воздействуя на семена. Кроме того, глифосат быстро разлагается в почве и не создаёт почвенного экрана. Сорняк снова быстро прорастает. Соответственно возрастает пестицидная нагрузка.

Риск представляет собой переходный период. Рост засорённости полей и заболеваемости, поскольку все патогены сохраняются на поверхности почвы. Возрастает необходимость фунгицидной защиты и работы инсектицидами, так как при отсутствии механической обработки почвы в растительных остатках благополучно зимуют вредители.

Из-за большого количества растительных остатков почва прогревается дольше, хозяйства начинают посевную на 2-3 недели позже, а если вегетационный период короткий, можно не успеть убрать.

Чего ждать?

Что можно ждать от подсолнечника и сои в системе нулевой обработки? Подсолнечник благодаря мощной стержневой системе в засушливых условиях Самарской области показывает себя хорошо. Саратов, Самара, Оренбург – около 85% хозяйств работают по трёхпольной системе: подсолнечник, ранние яровые, например, ячмень, и после них озимая пшеница. Раньше были просто пары, озимые и подсолнечник. В нынешних реалиях от паров уходят, лучше получить на промежуточной культуре нулевые затраты, но хотя бы не уйти в минус. В системе нулевой обработки паров нет. Все поля засеваются. Нельзя бросить начатое через 2 года и вернуться в традиционную технологию. В переходном периоде важны осознанность и психологическая готовность к тому, что отдача в течение первых трёх лет может быть не такой, как раньше.

Таким образом, через 5-6 лет мы видим от этой системы одни плюсы. Если говорить об урожайности в традиционной системе земледелия и в системе нулевой обработки, закономерность следующая: если год благоприятный, урожайность будет одинаковая; если же год засушливый, нулевая система однозначно выиграет и даст очень хорошую прибавку урожайности.

О лошадях

Вот как рассказывает о лошадях председатель Ганноверского клуба Евразии к. с.-х. н. Марина Политова:

Марина Политова с лошадью из «Ермака»

История ганноверской породы лошадей началась в 18 веке в Нижней Саксонии (Германия), где она прошла путь от универсальной сельскохозяйственной лошади до лошади-атлета, выступающего с человеком в конном спорте. В 60-х годах прошлого века ганноверскую породу стали разводить и в Советском Союзе. В 2005 году к нам впервые приехали немецкие эксперты из материнского племенного объединения, началась совместная работа по улучшению отечественного поголовья. В условиях санкций, когда лошадь, как люксовый товар, к вывозу из Евросоюза запрещена, именно российские заводчики начали занимать нишу поставщиков партнёров для спорта. К сегодняшнему дню мы регистрируем от 70 до 100 жеребят в год, а их отцами являются как ведущие мировые жеребцы, имена которых у всех на слуху, так и молодые российские производители.

В 2022 году немецкий Ганноверский Союз отметил 100-летний юбилей, в 2025 году 20-летие празднует Ганноверский Клуб Евразии, который поддерживает работу с породой не только в России, но и в сопредельных странах.

Ганноверская порода – это лошади для спорта: спокойные, надёжные, сильные. А вот чистокровная верховая (или английская чистокровная, как её называли раньше) разводится для скачек: её представители отличаются ярким темпераментом, они скороспелые, ведь в два года начинаются их выступления на ипподромах. Чистокровная верховая использовалась для улучшения ганноверской породы, когда ганноверских лошадей надо было облегчить, сделать более реактивными и лёгкими. А вот на ганноверов верхом садятся только в три года, при этом полностью развивается лошадь к 5-6 годам.

Отличается и «продуктивное долголетие»: спортивный век ганновера может длиться до 18-20 лет, а у чистокровных лошадей всё иначе: большинство испытывается на ипподроме в два года, в три скачут только показавшие высокие результаты, а к четырём годам в скаковом спорте остаются единицы.

Ганноверская порода универсальна – её представители есть и в выездке (конный аналог художественной гимнастики), и в конкуре (преодоление препятствий) и в этих дисциплинах к лошади предъявляются разные требования. Конный завод «Ермак» специализируется на конкурном направлении, поэтому отбор идёт по силе, мощности, технике прыжка.

Есть у пород и нечто общее – а именно: высокие запросы к качеству корма, особенно в соревновательный период: он не должен быть объёмистым, чтобы не создавать излишней нагрузки, но обеспечивать достаточной «взрывной» энергией, не нарушая при этом процессов пищеварения.

С Фёдором Александровичем мы работаем уже 15 лет: в 2010 году я помогала покупать с аукциона лицензированных жеребцов и несомненную звезду «Ермака» – ганноверского жеребца Фалькон Е, который выступал на самых престижных турнирах под седлом мастера спорта международного класса Владимира Белецкого, главного тренера сборной нашей страны, а теперь это продолжается в его детях и внуках.