А знаете ли вы, что Россия представила на Всемирной выставке в Париже в 1889 году, и что западные эксперты назвали чёрным бриллиантом?

По некоторым данным, содержание гумуса в том знаменитом воронежском чернозёме, монолит которого был доставлен в Париж, доходило до 13%. Увы, те сказочные чернозёмы ушли в прошлое. Сегодня среднее содержание гумуса в почвах той же Воронежской области не превышает 5-7%. Как сохранить то, что осталось?

На территории России сосредоточено около 50% мировых запасов чернозёма. На них же производится до 80% всей земледельческой продукции страны. Некоторые изменения режимов и свойств чернозёмов при сельскохозяйственном использовании являются частью естественных процессов эволюции почв. Другие зависят от антропогенного воздействия. В любом случае, нынешнее состояние русских чернозёмов вызывает большую тревогу. Учёные Воронежского ГАУ в своем Агровестнике за март 2025 года сообщают неутешительные факты:

- По сравнению с 1990 годом площадь сельхозугодий в РФ, подверженных эрозии и дефляции, увеличилась на 22 млн га и составила 126 млн га

- Площадь заовраженных земель достигла около 8 млн га

- Темпы образования оврагов колеблются от 10 до 15 тыс. га/год

- Среднегодовой прирост эродированных земель варьирует от 0,4 до 0,5 млн га

- Вследствие ветровой эрозии ежегодный вынос пыли в атмосферу составляет 0,37 т/га

- Ежегодная убыль гумуса на пашне в среднем достигает 0,62 т/га

- Содержание гумуса в почве за 100 лет снизилось на 30-40%

Убывающее плодородие

Земля, будучи главным фактором производства в сельском хозяйстве, самым существенным образом влияет на весь процесс производства и его эффективность. Ценность земли определяется её плодородием, которое в свою очередь зависит от множества других факторов.

С развитием научного знания уже в конце XVIII века французский философ и экономист Анн Робер Жак Тюрго, а потом и англичанин Томас Мальтус обосновали закон убывающего плодородия как следствие истощения почвы и выноса питательных веществ с урожаем.

Об этом же в конце XIX века писал и Василий Докучаев, сравнивая уровень увлажнённости и поступление питательных веществ на прибалтийских землях, «которые уже сотни лет имеют правильную, с сильным удобрением культуру», и земли Саратовской, Самарской и многих других степных губерний: «здесь вечно берут, берут и берут, решительно ничего не возвращая».

Экстенсивное земледелие

Выводы экономистов того времени подтверждают и современные учёные. Так, замеры учёных Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ») показали, что в результате возделывания пахотные земли Белгородчины потеряли до 25% органики по сравнению с заповедными почвами.

Тот же «Бюллетень Почвенного института им. В. В. Докучаева» нам сообщает: «Ежегодный вынос питательных веществ из почв пашни вследствие сельскохозяйственной деятельности в 5 раз превышает их возврат с минеральными и органическими удобрениями».

Другие факторы

Другими причинами снижения плодородия являются нарушение севооборотов, уплотнение и разрушение структуры почвы, а также водная и ветровая эрозия, которая уже затронула до 60% пахотных земель России.

При этом в 2-3 раза снижается и объём поступающей в почву биомассы: надземная масса в основном отчуждается, а корневая масса становится существенно меньше, чем в целинных условиях.

Ещё одной причиной опустынивания и деградации почв учёные называют драматичное сокращение площади лесных насаждений в России. Так, лесистость чернозёмной полосы России за 150 лет уменьшилась с 40% до 6-15%, а водосборных бассейнов крупных рек – с 30-40% до 10-20%.

Всё это, а также низкий уровень внесения органических удобрений (менее 0,5 т/га) приводит к недобору урожая, дальнейшему ухудшению агрофизических, агрохимических, биологических свойств почв, её деградации и снижению устойчивости земледелия.

Российский чернозём

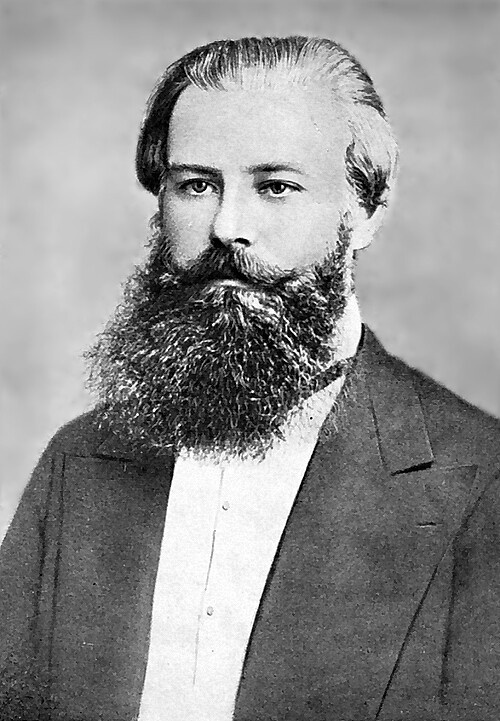

Имя Василия Докучаева (1846-1903) золотыми буквами вписано в историю отечественной науки о почвах. Докучаев называл чернозёмные почвы «коренным ни с чем не сравнимым богатством России, которое является <...> результатом удивительно счастливого, весьма сложного комплекса целого ряда физических условий».

Если в XVIII веке в центральных степях Черноземья засухи происходили 8-10 раз за столетие, после того как вырубили все леса, только с 1800 по 1854 год количество засушливых лет превысило 35. После засухи 1876 года Вольное экономическое общество поручило Василию Докучаеву, тогда совсем ещё молодому человеку, решение такой сложной задачи, как неурожай в степных районах Центрального Черноземья. Поиски и исследования учёного заняли годы.

Засуха 1891 года была наиболее жёстокой и охватила 28 губерний. Число голодающих тогда приближалось к 35 млн человек. Почему даже на самых плодородных почвах Малороссии, Центрального Черноземья, Поволжья невозможно вырастить достаточно хлеба? Где корни этого бедствия? Эти вопросы преследовали учёного неотступно.

Всё дело в почве, считал учёный. Чтобы понять, какие факторы оказывают влияние на образование столь различных по своему качеству и составу почв, Василий Докучаев в разные годы организовал нескольких экспедиций. Одна из них состоялась в 1892 году и носила название «Особая экспедиция по испытанию и учёту различных способов и приёмов лесного и водного хозяйства в степях России». По результатам этих исследований учёный написал свою знаменитую монографию «Русский чернозём», ставшую основой современного почвоведения.

Среди причин критического недобора урожая Василий Докучаев называл отсутствие надлежащих способов обработки почв, севооборотов, мер по сохранению влаги, распыление зернистой структуры чернозёмов, ухудшение водного и воздушного режимов, водную эрозию и поверхностный смыв.

«У них земля – камень»

«Обустройство» Каменной степи, расположенной в Таловском районе Воронежской области, стало главным делом жизни учёного. Тогда, 140 лет назад, это была безжизненная пустыня, в которую степь превратила недолгая деятельность человека с её беспощадной вырубкой лесов, пахотой и последующей эрозией почв.

Докучаев, добившись выделения средств из государственной казны, немедленно взялся за эксперимент: за первые 3 года работы экспедиции в Воронежской области были заложены первые полезащитные лесные полосы, проведён огромный объём мелиоративных работ. На существовавших тогда оврагах и балках была создана система небольших каскадных прудов и организован первый в этой зоне орошаемый участок. На полях стали проводить влагоудержание, задерживать снег. Внедрили чёрные пары.

Имя Василия Докучаева (1846-1903) золотыми буквами вписано в историю отечественной науки о почвах

Наследие

Особая лесная экспедиция 1892 года положила начало системной научной работе в Воронежской губернии и последующему основанию опытной станции, правопреемником которой сегодня стал ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В. В. Докучаева».

Сегодня Каменная степь – это заповедник и среда обитания более 800 видов растений и около 130 видов птиц. На протяжении 140 лет лесные полосы подтверждают свою эффективность. В жару они защищают поля от суховеев, в зимнее время способствуют равномерному распределению снежного покрова.

В структуре угодий, которыми располагает Воронежский ФАНЦ сегодня, имеются уникальные и единственные в России мониторинговые участки разновозрастной пашни, косимые и некосимые залежи, лесные полосы и водоёмы, на которых проводят исследования по генезису и эволюции чернозёмов, разрабатывают мероприятия по предотвращению их деградации. Это составляет мощный задел для продолжения и развития фундаментальных и прикладных исследований русского чернозёма.

Докучаевский колодец

В наследство от Василия Докучаева в Каменной степи нам достался колодец для измерения уровня грунтовых вод, который сегодня превратился не только в памятник истории, но и в мерило потенциального плодородия. Наблюдения за колодцем ведутся уже более 100 лет.

Во второй раз за последние 5 лет докучаевский колодец, глубина которого составляет 8 м, опустел. Впервые вода исчезла из него в 2021 году, он стоял пустой почти 2 года. Учёные связывали это с засухой и потеплением климата. А когда вода вернулась, выше чем на 2 м она так и не поднялась. Осенью 2024 года влага вновь стала исчезать. Измерения в феврале 2025 года показали, что на дне снова сухо.

ФНЦ агроэкологии РАН

Большой вклад в дело сохранения и восстановления плодородия почв в засушливых регионах страны вносит компания «Щёлково Агрохим». Ради этой благородной цели ещё в 2022 году было заключено соглашение с ФНЦ агроэкологии РАН (Волгоградская область) на выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Развитие научных основ семеноведения и технологических приёмов при семеноводстве сортов и гибридов сельскохозяйственных культур». Соглашение в том числе предусматривает расширение объёма исследований по озимой пшенице и ячменю, а также изучение технологических приёмов улучшения здоровья почв.

Кроме того, компания «Щёлково Агрохим» выпускает микробиологические препараты на основе штаммов разных видов бактерий, которые оздоравливают почву и повышают её супрессивность.

«ФНЦ агроэкологии РАН – один из давних партнёров «Щёлково Агрохим», – отмечает директор центра Александр Беляев. – Наше сотрудничество приобрело фундаментальный характер. Мы взаимодействуем во многих областях, включая вопросы селекции, семеноводства и агротехнологий, – рассказал учёный. – Одним из важных моментов такого взаимодействия стали совместные научные советы, которые напрямую связаны с национальным проектом «Наука и университеты».

На Всероссийском дне поля в Волгограде в июле с. г. в рамках договора 2022 года стороны подписали дополнительное соглашение между ФНЦ агроэкологии РАН и «Щёлково Агрохим» на 2025 год. Инвестиции в проект составят в 12 млн рублей.

Заключение

Проблему утраты плодородия, трансформации свойств и режимов чернозёмов нельзя считать полностью изученной. Учёные продолжают свои исследования и разрабатывают новые программы. Как указывает академик РАН, профессор, директор Почвенного института им. В. В. Докучаева Андрей Иванов, основная задача сегодня – восстановить «историческую справедливость» по отношению к чернозёму, вернуть чернозёму статус, подобающий его значению, как национальному достоянию и главному богатству России.

Ирэн ЗАЙЦЕВА

Орловская область, 26 сентября. На полях собственного опытного хозяйства «Щёлково Агрохим» – ООО «Дубовицкое» в Орловской области – подведены итоги уборки сои сорта Тейри. Результат впечатляет: бункерная урожайность 47,96 ц/га в производственных посевах при содержании протеина 40,5%. Данное достижение официально зафиксировано и впервые по сое внесено в Книгу рекордов России.

Особую значимость этому результату придает тот факт, что средняя урожайность сои в России находится на уровне 20 ц/га. Таким образом, показатель сорта Тейри более чем в два раза превышает средний показатель, что говорит о его высочайшем генетическом потенциале.

Этот рекорд – результат работы передовой научной селекции и точной агротехники. Он наглядно демонстрирует, что отечественные сорта не просто конкурируют с иностранными, но и задают новые высоты продуктивности.

Сорт сои Тейри – детище селекционеров компании «Щёлково Агрохим» – уже зарекомендовал себя как высокопотенциальный и технологичный игрок.

А теперь ещё и официальный рекордсмен!

Звание «Самый высокий урожай сои в России», подтвержденное Книгой рекордов России, – это весомое конкурентное преимущество для тех, кто выбирает стабильно высокий доход.

Раннеспелость и пластичность. Высокотехнологичный сорт адаптирован для Центрально-Чернозёмного, Северо-Кавказского и Средневолжского регионов.

Отзывчив на интенсивную технологию. Потенциал сорта раскрывается до 52 ц/га при грамотном применении агротехнологий.

Высокое качество зерна. Содержание протеина на уровне 40-40,5% – ключевой аргумент, который напрямую влияет на рентабельность.

«Данный рекорд – ещё одна новая страница в истории сельского хозяйства России. Добиваясь таких результатов, мы показываем, что у сортов селекции «Щёлково Агрохим» высокий генетический потенциал, и компания обладает технологиями, которые позволяют его раскрыть. Это историческое событие для всей отечественной аграрной науки. Мы доказали, что российская селекция способна создавать сорта-чемпионы, которые определяют будущее растениеводства в стране», — отмечает директор департамента селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур Александр Прянишников.

Важно подчеркнуть, что рекорд сои Тейри – не единственное достижение компании, отмеченное на федеральном уровне. Ранее сорта озимой пшеницы собственной селекции Ермоловка и Зюгановка также были занесены в Книгу рекордов России. Эти результаты подтверждают системный подход АО «Щёлково Агрохим» к созданию конкурентоспособных агротехнологий полного цикла – «от семени до урожая».

Коллектив компании от всей души поздравляет коллег из ООО «Дубовицкое», селекционеров и всех причастных с этим выдающимся достижением! Этот рекорд – общая победа, доказательство эффективности слаженной работы на всех этапах. Хотите получить чемпионский результат? Сорт Тейри уже готов к вашим полям!