Сегодня в мире голодает около 735 млн человек. Из них 42 млн находятся в шаге от голодной смерти, сообщает ФАО, что означает четвёртую степень острой нехватки продовольствия. В России, по разным оценкам, на 2021 год ниже черты бедности находилось от 6 до 9 млн населения. Не претендуя на великие свершения, что может сделать отдельно взятая компания на этом фронте?

Около 3000 лет назад народонаселение мира не превышало 50 млн человек. Смешная цифра! Сегодня нас почти 9 млрд. И этот рост продолжится. В основном прирост населения ожидается в странах Африки, Южной Азии и в некоторых регионах Латинской Америки. Продолжит расти население Индии. По прогнозам ООН, рост населения Земли замедлится только в самом конце XXI века. Пик численности мирового населения будет достигнут в середине 2080-х годов на уровне 10,5 млрд человек. Как прокормить такое население планеты? И как не разрушить производительные силы земли?

На протяжении тысячелетий голод был постоянным спутником всех человеческих цивилизаций. Стихийные бедствия, засухи, наводнения, войны и революции – всё это не способствовало устойчивости производства продуктов питания.

Большинство стран, столкнувшихся с угрозой голода, находились в Африке. Однако сегодня эта проблема актуальна и для других регионов: Афганистан в Азии, Сирия и Ливан на Ближнем Востоке, Гаити в Латинской Америке. На 2025 год Всемирная продовольственная программа (ВПП) запросила 16,9 млрд USD для решения проблемы голода.

Нулевой голод

В 2012 году на Конференции «Рио+20» по инициативе ООН с целью ликвидации голода в течение жизни одного поколения была принята программа «Нулевой голод».

Одна из целей устойчивого развития как раз и состояла в том, чтобы положить конец всем формам голода и недоедания к 2030 году, гарантировать, что все люди, особенно дети, будут иметь достаточное количество пищи в течение всего года. Что подразумевает такой подход? Конечно, благотворительный сбор средств. Так, согласно данным Всемирной продовольственной программы, для предотвращения голодной смерти 42 млн человек в 43 странах мира прямо сегодня требуется 6,6 млрд USD. Однако, кроме благотворительной помощи, можно сделать кое-что ещё:

- развивать устойчивость сельского хозяйства;

- поддерживать мелких фермеров;

- обеспечивать равный доступ к земле, технологиям и рынкам;

- сокращать количество отходов.

Нулевые отходы

В мире ежегодно теряется и выбрасывается огромное количество продуктов питания. Данные ООН свидетельствуют о том, что около трети произведённых продуктов питания либо портится, либо отправляется на свалку. Это примерно 1,3 млрд тонн пищи каждый год. Эта цифра включает в себя потери и отходы как на этапе производства, транспортировки и хранения, так и непосредственно потребителем.

Александр Козлов - глава Минприроды

Глава Минприроды Александр Козлов приводит такие цифры: «В нашей стране объём пищевых отходов оценивается примерно в 17,9 млн тонн ежегодно. В среднем россиянин выбрасывает около 88 кг еды в год». Чем здесь можно помочь? Осознанность, с одной стороны, и госрегулирование – с другой. Искоренять вредные потребительские привычки, когда мы покупаем больше продуктов, чем можем съесть, и максимальное вовлечение во вторичный оборот с истекающим сроком годности продуктов для получения техногрунта, удобрений, кормов для скота и птицы.

Голод как часть истории

Для народа России, где на половине территории страны зима длится полгода, а вегетационный период на два месяца короче, чем, например, в Западной Европе, вопрос достаточного производства продовольствия вставал в полный рост ещё относительно недавно.

А если вспомнить историю, кажется, что голод был всегда. Вот только то, что сразу приходит на память: Смутное время 1601–1603 годов, когда в результате социальных потрясений и неурожаев в России произошёл массовый голод; тяжёлые неурожаи, массовое недоедание и смертность в конце XVII века; массовый голод крестьянства в разорённой Наполеоном стране; жестокий голод в Поволжье и на Урале в 1891–1892 годах в результате недорода и экономических потрясений. В 1921 году голод охватил около 40 губерний России – только в Поволжье тогда голодали 13 млн человек. Голодомор 1930-х годов.

Распределение продуктов по карточкам до сих пор остаётся страшилкой номер один как для граждан нашей страны, так и для экономического блока правительства. Продуктовые карточки преследовали советскую экономику на протяжении всего ХХ века: карточки в революционном 1917 и далее вплоть до середины 1920-х; многочасовые очереди за продуктами в Великую Отечественную. Так, уже в сентябре 1941 года было введено рационирование на 12 видов продовольствия. Вплоть до начала 1947 года по карточкам выдавали 135 (!) видов товаров первой необходимости, включая продовольствие. В 1970-е годы очереди за молоком стояли с 6 утра. Некоторые ещё помнят «колбасные электрички» в Москву, талоны на сахар и подсолнечное масло в конце 1980-х.

Только технология

Мы понимаем, что накормить мировое население стало возможно только во второй половине ХХ века, – с развитием технологий, появлением минеральных удобрений, прогрессом химической промышленности, выпуском новых поколений пестицидов. Колоссальную роль сыграли и достижения селекции. Можно много рассуждать об экологическом земледелии и полном отказе от внесения пестицидов. Возможно, это работает в отдельно взятом саду, особенно если вы, как английская королева, можете себе позволить штат агрономов и садовников для возделывания зерна и овощей методом ручной прополки. Но от болезней и вредителей это не спасёт. Зелёное мыло и отвар чеснока малоэффективны против фузариозов, ржавчины и других патогенов, тем более в масштабах страны. Помните, как в Библии описано нашествие саранчи: «И взошла саранча по всей земле Египетской <…> она не могла быть сосчитана ни числом их, ни количеством их; и покрыли они всю поверхность земли так, что земля потемнела от них».

А если эпифитотия? Пожалуй, самым наглядным примером отсутствия должной защиты урожая, приведшей к тектоническим сдвигам в истории, может служить Великий голод в Ирландии (1845–1852), вызванный фитофторозом картофеля. Гибель картофеля, который был основным продуктом питания ирландского населения, привела к миллионам смертей и массовой эмиграции населения в более благополучные страны.

На новом витке

Дефицит продовольствия в Советском Союзе ощущался всегда. Так, валовые сборы пшеницы в России в 1990-е годы колебались от 27 до 49 млн тонн. И только в начале 2000-х, когда страна вступила в новый этап развития, мы перестали закупать зерно из-за рубежа. Валовые сборы зерна стали расти. Страна вышла на самообеспеченность. Чуть позже зерна стало столько, что мы задумались о его глубокой переработке, построили несколько заводов по выпуску лизина, других аминокислот, витаминов и премиксов, столь необходимых для животноводства. Сегодня, по информации Ассоциации «Роскрахмалпатока», в России на глубокую переработку идёт около 2,5 млн т зерна в год, включая 1 млн т кукурузы.

В 2024 году валовой сбор пшеницы составил 92,8 млн тонн и 82,5 млн тонн – в 2023 году. «Валовка» по кукурузе достигла 16 и 13 млн тонн соответственно! Страна не только закрыла свои внутренние потребности, но и стала вывозить рекордные объёмы зерна на экспорт (49 млн тонн в сезоне 2023/2024). Стали расти площади посевов под масличными и соей. Заявил о своих правах озимый рапс. Средняя урожайность зерновых в стране выросла с 19 до 30 ц/га. Благодаря росту урожайности сои, рапса и подсолнечника общий валовой сбор масличных культур в России в 2024 году составил 28,6 млн тонн. О таком благополучии 20 лет назад можно было только мечтать!

Оксана Лут - министр сельского хозяйства РФ

Говоря о ключевых итогах 2024 года, министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут отмечала, что все ключевые индикаторы Доктрины продовольственной безопасности исполнены: «По зерну, мясу, рыбе, растительному маслу и сахару наша страна обеспечивает себя с запасом и максимально приближается к целевым показателям по молоку, картофелю и овощам».

Сильное звено

Продовольственная безопасность страны складывается из многих аспектов. Прежде всего это устойчивое сельское хозяйство и доступ к современным технологиям. Одной из системообразующих компаний России с точки зрения продовольственной безопасности стала компания «Щёлково Агрохим» – лидер российского агрохимического и семенного рынка.

Уникальные решения, разработанные под индивидуальные нужды того или иного хозяйства, внедрение в производство лучших достижений селекции, грамотное управление вегетацией – весь этот комплекс инструментов «Щёлково Агрохим» уже сегодня предлагается клиентам, для того чтобы сделать их бизнес максимально устойчивым и рентабельным.

Производственные мощности компании расположены в трёх странах (Россия, Казахстан, Узбекистан), они составляют 110 тыс. тонн/год. Аналитики подсчитали: каждый пятый гектар в России обработан препаратами «Щёлково Агрохим», а это 19% рынка СЗР и 170 различных продуктов, зарегистрированных на территории страны. Новый цех по выпуску современных пестицидов в подмосковном Щёлково производительностью 20 тыс. тонн в год стал крупнейшим в России образцом высокотехнологичного производства.

Фундамент

Доктрина продовольственной безопасности устанавливает целевой показатель самообеспеченности семенами отечественной селекции не ниже 75% к 2030 году. На итоговом заседании коллегии Минсельхоза 27 мая 2025 года Оксана Лут сказала, что этот показатель ощутимо вырос и достиг 67,6%. За последний год серьёзного прогресса удалось добиться по сахарной свёкле, подсолнечнику и по другим культурам. Немалая заслуга в этом принадлежит «Щёлково Агрохим».

Системная работа над улучшением сортов и гибридов, расширение линейки предложений закладывают фундамент продовольственной и экономической безопасности страны, способствуют развитию и повышению технологического уровня отрасли. И здесь «Щёлково Агрохим» на высоте: на данный момент в Госреестр РФ внесено 35 гибридов сахарной свёклы, 14 гибридов подсолнечника, 5 сортов озимой пшеницы и 2 новых сорта сои собственной селекции.

Такие достижения стали возможны благодаря крупным инвестициям, которые позволили создать три собственных селекционных центра, построить новые семенные заводы в разных регионах страны, расширить площади массового размножения до 60 тыс. га.

Александр Прянишников

- директор Департамента селекции и семеноводства с.-х. культур, член-корреспондент РАН

Годовые объёмы производства и реализации семян поистине впечатляют (см. таблицу). Так, по данным директора Департамента селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур, члена-корреспондента РАН Александра Прянишникова, уже сегодня «Щёлково Агрохим» производит 450 тыс. посевных единиц (п. е.) подсолнечника, а это 13% рынка, или около 1,5 млн га в структуре посевов по России. К 2027 году планируется выпускать до 1 млн п. е. подсолнечника.

В 2024 году доля семян сахарной свёклы от компании «Щёлково Агрохим», по разным оценкам, составила от 9 до 13% рынка. В 2025 году этот показатель стремительно вырос до 21%. Так, по подсчётам компании, при общем объёме высева семян сахарной свёклы в России на уровне 1,2 млн п. е., более 300 тыс. п. е. уже приходится на «Щёлково Агрохим».

Таких проектов, как «СоюзСемСвёкла», и таких селекционных центров в России должно быть много, уверен Александр Прянишников. Тогда сложится здоровая конкуренция и можно будет с уверенностью говорить о том, что плановые значения уровня самообеспечения страны семенами отечественной селекции будут достигнуты.

Планируемые объёмы производства семян «Щёлково Агрохим» в сезоне 2025 г.

| Культура | Объёмы |

| Пшеница озимая | 25 тыс. тонн |

| Пшеница яровая | 5 тыс. тонн |

| Подсолнечник | 450 тыс. п. е. |

| Соя | 5 тонн/год |

| Сахарная свёкла | 305 тыс. п. е. |

| Кукуруза | 100 тыс. п. е. |

| Рапс яровой | 90 тыс. п. е. |

СЗР: тренды развития

На примере компании «Щёлково Агрохим» хорошо видно, как прогресс науки делает сельскохозяйственное производство эффективнее и безопаснее. Давайте вспомним, какими дозами работали на полях в 1950–1970-е годы: это были десятки литров и килограммов пестицидов на гектар. Сейчас для многих препаратов погектарные нормы исчисляются миллилитрами – 0,4–0,8 л/га.

Сегодня никто не обрабатывает семена ртутьорганическими соединениями и не использует ДДТ для борьбы с вредителями. Нам доступны самые инновационные формуляции, новые технологии подготовки семян, все технические новшества, которые закладывают инженеры в современную технику для посева, ухода и уборки урожая. Бери и пользуйся!

Традиционные концентраты эмульсий сегодня заменяют на масляные суспомикроэмульсии, концентраты коллоидных растворов, наноэмульсии с размером частиц менее 0,1 мкм. Это формуляции, совершившие научный прорыв. Здесь работает каждая молекула действующего вещества. К примеру, при внесении гербицида ЗОНТРАН, ККР (250 г/л метрибузина) нагрузка на агроценоз составляет 300 г д. в./га, что в 2 раза ниже по сравнению с аналогами (КС), а эффективность препарата выше. А ещё идёт активная разработка технологии получения активных фармакологических субстанций и продуктов тонкого органического синтеза.

Внесение пестицидов становится более точечным и более щадящим. Для получения непылящих продуктов отказываются от смачивающихся порошков в пользу суспензий и водно-диспергируемых гранул. Используются прилипатели, регуляторы роста, различные микробиологические препараты специального назначения, а также коллоидные растворы и препараты на основе масла, что позволяет повысить эффективность препарата и свести к минимуму неблагоприятное воздействие на окружающую среду. Широко применяется малообъёмное опрыскивание (75–200 л рабочей жидкости на гектар), что обеспечивает высокую равномерность покрытия, отсутствие крупных капель и т. д.

Кроме того, большинство современных пестицидов характеризуется коротким периодом полураспада. (Химики знают, что период полураспада того же дуста составлял от 7 до 15 лет в зависимости от условий окружающей среды.) Сегодня всё иначе. Указаны регламенты, сроки ожидания, знай – выполняй.

СЗР: рынок

Продовольственная безопасность страны невозможна без собственного производства средств защиты растений. По данным генерального директора АО «Щёлково Агрохим», д. х. н., академика РАН Салиса Каракотова, в 2010–2020 годах рынок СЗР в России демонстрировал стабильный рост, связанный с развитием аграрного сектора, внедрением современных технологий и увеличением посевных площадей. Среднегодовые темпы роста этого рынка составляют примерно 3–5%, что обусловлено как внутренним спросом, так и импортозамещением. В 2023 году на российских полях было применено 230 тыс. тонн средств защиты растений, из них 143 тыс. тонн – отечественные.

Салис Каракотов - генеральный директор АО «Щёлково Агрохим», д. х. н., академик РАН

Если по производству готовых форм Россия достигла порога продовольственной безопасности, то в том, что касается синтеза действующих веществ, ситуация обстоит сложнее. Производство действующих веществ – это крайне дорогая история, которая упирается в отсутствие большого количества полупродуктов и малотоннажных компонентов: их синтез ещё только предстоит наладить отечественным химическим предприятиям. По разным оценкам, для национальной независимости в сфере производства СЗР России потребуется освоить синтез от 40 до 60 критически важных молекул.

Производство действующих веществ на территории России реально обеспечило бы аграрную безопасность страны, уверен Салис Каракотов. Хорошая новость заключается в том, что «Щёлково Агрохим» развивает проект по организации выпуска первых действующих веществ на своей площадке в Подмосковье.

По планам Минсельхоза, к 2030 году уровень локализации производства действующих веществ в России должен составить 20%. В целом доля СЗР отечественного производства должна вырасти с сегодняшних 60% до 95%.

Конечно, ни одна частная компания не может вложить миллиарды в столь сложный бизнес. Такие крупные инвестпроекты не взлетают без участия государства. Реализовать столь грандиозные планы призван Нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Проект предусматривает целый комплекс мер, направленных на повышение технологической независимости агропромышленного комплекса России, в частности в сфере производства биопрепаратов, СЗР, ветеринарных препаратов, а также он отхватывает селекцию, сельхозтехнику и кадры.

Локомотив экономики

27 мая 2025 года на итоговом заседании Коллегии Минсельхоза России подводили итоги работы агропромышленного комплекса в 2024 году и обсуждали стратегические задачи на перспективу. Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин отметил, что отечественный агропромышленный комплекс является настоящим локомотивом роста национальной экономики – он надёжно обеспечивает продовольственную безопасность нашего государства, осваивает международные рынки.

Михаил Мишустин - председатель Правительства Российской Федерации

На реализацию четырёх госпрограмм, за которые отвечает Минсельхоз РФ, правительство направило 682 млрд рублей. Это позволит сохранить основные инструменты поддержки и послужит базой для стабильного производства.

Ирэн ЗАЙЦЕВА

Продовольственная безопасность в действии

Интересно взглянуть на продовольственную безопасность с точки зрения некоторых сельхозкультур. Так, согласно данным Минсельхоза РФ, площади сева сахарной свёклы в 2025 году составили 1,17 млн га, что на 4 тыс. га больше, чем в 2024 году. Это свидетельствует о расширении господдержки аграрного сектора и о благоприятных погодных условия в ряде регионов. Региональные минсельхозы, докладывая о ходе посевной, отчитываются и об импортозамещении. В Центральном федеральном округе, где под посевы сахарной свёклы отведено 645,5 тысячи гектаров, обеспеченность отечественными семенами «СоюзСемСвёкла» составляет 19,3% от общей площади, что свидетельствует о развитии и поддержке отечественного производителя.

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах уже 12% площадей обеспечено гибридами отечественной селекции «СоюзСемСвёкла». В Саратовской области обеспеченность семенами гибридов «СоюзСемСвёкла» в ПФО составляет 28%. По словам министра сельского хозяйства Республики Татарстан Марата Зяббарова, в сегменте сахарной свёклы особо заметен рост доли российских семян: в 2025 году в Татарстане 53% площадей сахарной свёклы засеяно российскими семенами, тогда как в 2024 году этот показатель составлял лишь 8%. Такой подход полностью соответствует задачам нацпроекта по технологическому обеспечению продовольственной безопасности.

По текущему прогнозу «ПроЗерно», валовой сбор российского зерна нового урожая может составить 130,3 млн тонн (без учёта новых регионов) зерновых и зернобобовых культур, что на 3,5% выше прошлого, 2024, года. Характерным моментом нового сезона является продолжающееся сокращение посевных площадей под зерновыми культурами до 45 млн га, а это примерно на 1 млн га меньше 2024 года.

Средняя урожайность зерновых культур в 2025 году восстановится до 28,9 ц/га, что на 6% выше 2024 года, прогнозируют эксперты «ПроЗерно». Кроме того, в 2025 году можно ожидать рекордного результата по зернобобовым культурам – 6,54 млн тонн против 5,37 млн тонн в 2024 г.

Самообеспеченность растительными маслами в 2024 году в 2,8 раза превысила пороговые значения Доктрины продовольственной безопасности. В 2024 году производство растительных масел в России выросло на почти на 7% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 10,4 млн тонн. Рост производства был обеспечен увеличением урожая масличных культур, а также переработкой переходящих остатков сырья. Рост экспорта подсолнечного масла на 24% также побил все рекорды, достигнув отметки 5,46 млн тонн.

Если с зерном и сахаром на текущий сезон ситуация складывалась благополучно, то с картофелем всё может быть не столь безоблачно. На сезон 2024 года квоты на ввоз посевного материала картофеля были сокращены до 12 тыс. тонн. В 2025 года «в силу определённых обстоятельств ни одной тонны семян из Европы в этом сезоне, скорее всего, поставлено не будет», – прогнозирует исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.

При дефиците отечественного предложения, который наблюдался прошедшей весной, сети отдают приоритет импортному картофелю, который поступает в Россию отовсюду. Главные страны-импортёры – Беларусь, Египет, Турция, Тунис, Израиль, Марокко и Китай.

Неудивительно, когда картофель становится дефицитным продуктом в Магаданской области или на Чукотке. Как сообщает министр сельского хозяйства Магаданской области Николай Кошеленко, уровень самообеспечения картофелем в 2024 году составил 57,5%. Остальные 42,5% завозятся из-за пределов области, в основном из Приморского края, куда продукция поступает из Китая. Импорт картофеля с начала 2025 года по конец мая уже превысил 500 тысяч тонн и может достигнуть 1 млн тонн. Но когда без картофеля остаётся средняя полоса России или Центральный регион, это внушает тревогу и заставляет задуматься о качестве планирования и управления.

При этом в России есть республики, где никакого дефицита картофеля прошедшей весной не наблюдалось, как, например, в Татарстане. Так, по результатам уборки в 2024 году, «подушевое обеспечение картофелем в республике было на 300% выше нормы, – сообщает министр сельского хозяйства РТ Марат Зяббаров. – В текущем году под эту важную сельскохозяйственную культуру планируется задействовать 5576 га земель, что на 1350 га больше, чем в прошлом году».

Необходимость увеличения производства картофеля в Татарстане способствует укреплению продовольственной безопасности не только отдельного региона, но и страны в целом, считает министр.

Пресс-служба АО «Щёлково Агрохим»

Каждый владелец приусадебного участка может обнаружить красноватые вздутия неправильной формы на листьях такой полезной красной смородины или липкий чёрный налёт на листьях любимых роз, а ещё клейкий сахаристый налёт на листьях долгожданных огурцов.

В любом из этих случаев неприятные явления возникли из-за деятельности коварного и опасного вредителя – тли.

Эти насекомые глазу едва заметны – крошечные, полупрозрачные, но они на редкость прожорливы и всеядны. Тля селится практически на всех растениях, чтобы тянуть из них соки для собственного роста и развития. Растения теряют листья, плохо плодоносят, могут даже погибнуть. Тем более что тля является распространителем порядка 100 разновидностей фитопатогенных вирусов, а проколы, оставленные вредителями в листьях и в мягких частях стеблей, становятся воротами для различных инфекций.

Никто не пожелает своим плодовым, ягодным и цветочным культурам быть атакованными зловредной тлёй. Не для её питания мы холим и лелеем свои сады, ягодники и цветники.

Чтобы тля не вмешалась в наши заботы о богатом урожае, её появление лучше предупредить. Вы знаете, как быстро она размножается? За сезон может дать до 16 (!) новых поколений. Взрослая особь, готовая к продолжению рода, из личинки вырастает за пару недель. В общем, не успеешь оглянуться, а на растениях тля сидит уже колониями и творит своё чёрное дело, в первую очередь уничтожая молодые саженцы или прирост.

После обработки ИМИДОР, ВРК о тле можно забыть как минимум на две недели

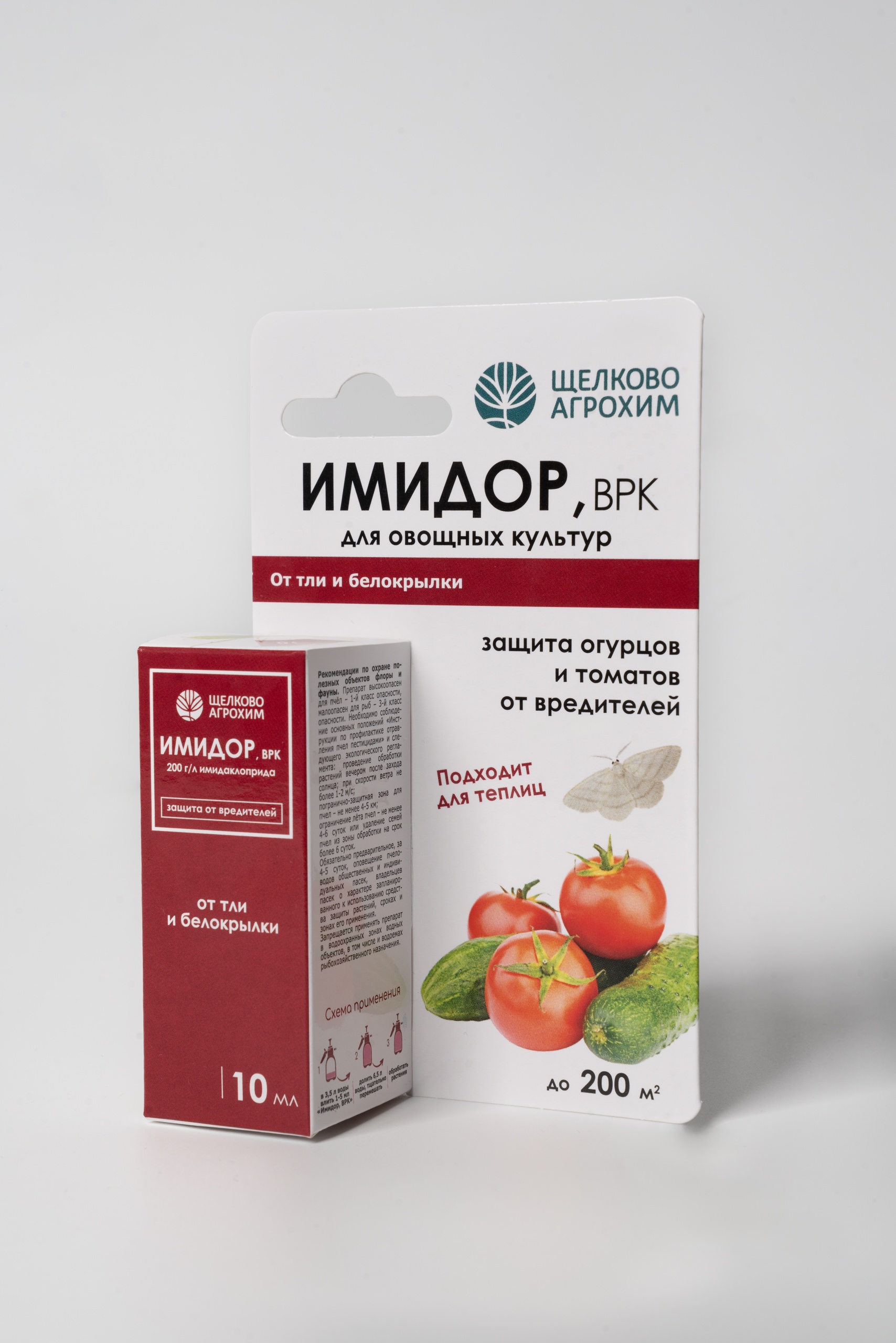

Отличная профилактика от массового размножения тли и других вредителей – использование препарата «Щёлково Агрохим» ИМИДОР, ВРК.

ИМИДОР, ВРК – это инсектицид системно-контактного действия для борьбы с широким спектром вредителей: тля, белокрылка, цикадки, трипсы, колорадский жук. Действующее вещество препарата – имидаклоприд подавляет передачу сигналов через нервную систему вредителей: они перестают двигаться и питаться. Гибель наступает в течение суток. После обработки о тле можно забыть как минимум на две недели.

Не простой, а золотой

Однако название ещё одного пестицида «Щёлково Агрохим» – МУРАГОН – средства, защищающего от муравьёв, не случайно вынесено в подзаголовок этой публикации. Важно знать, что, борясь с тлёй, нужно одновременно бороться и с муравьями. А всё потому, что муравьи – распространители тли.

Эти два разных вида насекомых связывают «сладкие» взаимоотношения. В процессе жизнедеятельности тля выделяет сладкую жидкость – падь. Муравьи ей очень рады. Падь для муравьёв – важнейший источник высококалорийной углеводной пищи.

Для того чтобы всегда иметь падь для пропитания, муравьи всячески заботятся о тле. Они оберегают скопления тлей от златоглазок, божьих коровок и прочих насекомых — врагов тли. Муравьи в своих челюстях перетаскивают тлю в лучшие условия для её пропитания. Для тлей, живущих и питающихся на корнях растений, муравьи роют ходы и даже способны строить охраняемые укрытия.

МУРАГОН – это готовая к применению приманка в виде гранул

И с таким нежным отношением к врагу наших растений – тле муравей с сам становится нашим врагом. Действовать против него рекомендуем препаратом МУРАГОН.

МУРАГОН – это готовая к применению приманка в виде гранул. В организме муравьёв средство воздействует на их нервную систему, вызывая паралич, от которого насекомые «отбрасывают лапки». А для окружающей среды препарат абсолютно безвреден. Попав в почву, пестицид за несколько недель распадается на безвредные соединения.

За свои уникальные защитные свойства и применение без последствий для природы на международной выставке «ЦветыЭкспо 2023» МУРАГОН получил золотую медаль в номинации «Лучшее качество продукции».

ИМИДОР, ВРК + МУРАГОН – оптимальное сочетание против симбиоза опасных вредителей: тли и муравьёв

«Щёлково Агрохим» создаёт и предлагает продукцию самого высокого качества, гарантирующую лучший результат. ИМИДОР, ВРК + МУРАГОН – оптимальное сочетание против симбиоза опасных вредителей: тли и муравьёв.