16.05.2016: Последние несколько лет на российском рынке средств защиты растений наблюдается тенденция к увеличению доли отечественных компаний. Во многом это результат политики импортозамещения, курс на которую был взят в 2015 году. Тогда на долю российских продуктов приходилось 46% рынка. Зато уже сегодня отечественные производители могут полностью обеспечить потребности земледельцев в необходимых пестицидах.

|

Последние несколько лет на российском рынке средств защиты растений наблюдается тенденция к увеличению доли отечественных компаний. Во многом это результат политики импортозамещения, курс на которую был взят в 2015 году. Тогда на долю российских продуктов приходилось 46% рынка. Зато уже сегодня отечественные производители могут полностью обеспечить потребности земледельцев в необходимых пестицидах.

Для того чтобы дать дорогу отечественным препаратам, Союз российских производителей средств защиты растений и Минсельхоз выдвинули требования о вводе квот на ввоз иностранных продуктов. Прежде всего, они будут касаться зерновых, сахарной свеклы, рапса, кукурузы и других культур, на которые есть необходимые объемы отечественных средств защиты растений.

Своим мнением о введении квот поделилась Эльмира Ираидова, коммерческий директор АО «Щелково Агрохим», кандидат химических наук. Кроме того, она рассказала о новейших достижениях компании в области агрохимии, инновационной системе ЭКО+, производстве биологических препаратов и многом другом.

- Препараты для защиты овощных и садовых культур, которых пока не достаточно в линейке российских производителей, будут разрешены к ввозу иностранными компаниями. И это абсолютно правильное решение: на рынке должна быть конкуренция, но при условии, что она не окажет отрицательного влияния на отечественное производство.

Что скрывать, долгое время нам навязывали мнение: импортное, значит - качественное. Но сейчас российские производители средств защиты растений способны конкурировать с иностранными. Наша продукция не только не уступает, но порой и превосходит импортную по эффективности, что уже успели подтвердить на своих полях многие российские аграрии. Тенденция последних лет - явный переход на российскую продукцию. Многие фермеры, серьезно занимающиеся сельским хозяйством, отказываются от импортных препаратов китайского производства, качество которых подчас вызывает вопросы.

И на то есть объективные причины. Случается, что сельхозтоваропроизводители приобретают недорогой препарат с заявленной высокой эффективностью, не получая при этом желаемого результата. Приведу пример: один из агрохолдингов Алтайского края на протяжении многих лет приобретал у нас большие объемы глифосата. Но в один из сельхозсезонов руководство приняло решение опробовать недорогой китайский продукт. Ожиданий этот препарат не оправдал: он сработал как десикант, и после осадков сорные растения вновь пошли в рост. Мы дополнительно поставили адъюванты в комплексе с глифосатами, которые эффективно сработали и помогли избавиться от сорняков. Однако, учитывая первоначальные затраты холдинга, общая стоимость обработок в том сезоне оказалась в полтора раза выше. Так что жизненный опыт подтверждает: в подавляющем большинстве случаев дешевые СЗР не способны обеспечить высокое качество защиты посевов и экономию денежных средств.

Несмотря на то, что в 2015 году российский рынок пестицидов находился в стагнации, объемы «щелковских» продуктов на нем выросли. По итогам минувшего года, они занимают от 14 до 17%. В том числе гербициды - 14,5% (включая глифосаты - 21%), протравители - около 17%,

Столь серьезный рост производства и продаж в «Щелково Агрохим» связан с научными достижениями специалистов компании, направленными на создание современных и уникальных продуктов.

- Мы производим препараты на основе уникальных препаративных форм - микроэмульсии и концентрата коллоидного раствора. Такие препараты имеют размер частиц меньше одной десятой микрона, тогда как во всех стандартных формуляциях эти показатели варьируют в пределах 2-5. Эта особенность наделяет препараты уникальными свойствами.

К примеру, микроэмульсионные протравители не просто обволакивают поверхность семени, как большинство аналогичных продуктов, а стремительно проникают внутрь по микро- и макрокапиллярам. Таким образом обеспечивается быстрая и надежная защита семени как снаружи, так и изнутри.

Все имеющиеся в нашем ассортименте протравители выпускаются в микроэмульсионной формуляции. Речь идет о ТЕБУ 60, МЭ, двухкомпонентном - СКАРЛЕТ, МЭ, трехкомпонентных - ПОЛАРИС, МЭ и БЕНЕФИС, МЭ, а также новом инсекто-фунгицидном препарате ТУАРЕГ, СМЭ.

Микроэмульсионные протравители продемонстрировали высокую эффективность во многих регионах, в том числе в Краснодарском крае. Вегетативная масса озимых, полученных в результате применения этих препаратов, была несколько ниже, чем на других участках. Однако корневая система растений в варианте с протравителями «Щелково Агрохим» оказалась более мощной. В результате растения, обработанные протравителем на основе микроэмульсии, по своему развитию перегнали посевы, полученные на соседних полях.

Многочисленные научные исследования подтверждают эффективность протравителей на основе инновационных формуляций. В ФГБНУ «СибНИИЗиХ» были проведены опыты, в которых изучали влияние фунгицидного протравителя СКАРЛЕТ, МЭ («Щелково Агрохим»).

Опыты показали, что протравливание семян препаратом СКАРЛЕТ, МЭ в норме расхода 0,4 л/т снизило развитие корневых гнилей в фазе кущения на 58%, а в фазе молочно-восковой спелости - на 40%. При добавлении инсектицидного протравителя ИМИДОР ПРО, КС биологическая эффективность против болезней увеличилась до 71 и 53 % соответственно. Этот факт подтверждает данные о том, что поврежденность растений внутристеблевыми вредителями усиливает развитие корневых гнилей.

Кроме того,

протравливание семян смесью препаратов СКАРЛЕТ, МЭ и ИМИДОР ПРО, КС привело

к увеличению высоты растений пшеницы в фазе колошения в 1,9 раза в сравнении с

контролем.

Положительное действие протравливания хорошо иллюстрируется суммарным

показателем продуктивности агроценоза - биомассой как надземной, так и

подземной части пшеницы. Так, при комплексном применении препаратов СКАРЛЕТ, МЭ

и ИМИДОР ПРО, КС, воздушно-сухая биомасса корней увеличивалась в фазе кущения в

2,9 раза, надземная - в 2 раза. А в фазе цветения - в 2,7 и 3,1 раза

соответственно.

- Еще одно уникальное свойство наших препаратов - это возможность внесения препарата с меньшей концентрацией д.в. с сохранением высокой эффективности. Как это возможно?

В сфере растениеводства существует немало мифов. В том числе многие аграрии считают: эффективны лишь те продукты, которые имеют в своем составе максимальную концентрацию действующего вещества. Другой вопрос - к чему может привести данный аспект? В первую очередь, он является одной из причин проявления фитотоксичности на сельхозкультурах. Возьмем, к примеру, сахарную свеклу. Препараты с повышенным содержанием действующих веществ, конечно же, обладают хорошей эффективностью. Однако после их использования на листьях сахарной свеклы мы нередко наблюдаем ожоги.

Альтернативой этим средствам защиты являются наши препараты. Отмечу, что концентрация действующих веществ в них в среднем в полтора раза ниже, чем у традиционных продуктов, а высокая эффективность достигается за счет уникальной формуляции продукта. Практика подтверждает: сахарная свекла, обработанная именно этими препаратами, не только надежно защищена от сорняков, но и не имеет признаков фитотоксичности, включая ожоги (рис. 1).

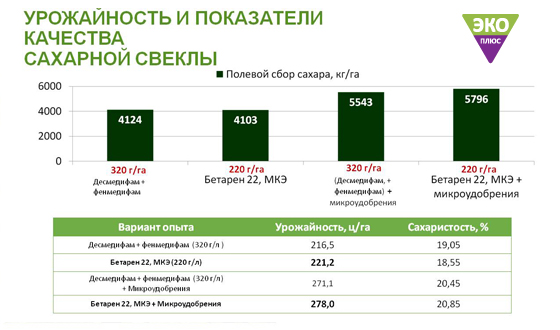

Окончательные выводы делаются после уборки. При использовании наших препаратов с пониженной концентрацией д. в., средняя урожайность и сахаристость корнеплодов оказываются выше, чем при обработках средствами защиты с высокой концентрацией д.в.

В качестве примера приведу нашу новейшую разработку - послевсходовый гербицид для борьбы с сорняками на посевах сахарной свеклы - БЕТАРЕН 22, МКЭ (рис.2). Суммарное содержание д. в. в данном препарате составляет 220 г/л. Норма расхода - 1 л/га, частота применения - три раза за сезон. Следовательно, расход д. в. не превышает 660 г/га.

В то же время аналогичный импортный гербицид содержит 320 г/л действующих веществ и вносится по той же схеме: по литру трижды за сезон. В этом случае расход д. в. составляет 960 г/га. При этом пестицидная нагрузка на почву значительно выше, а показатели урожайности и сахаристости - примерно на одном уровне.

Сотрудники Всероссийского института защиты растений (ГНУ ВНИИИЗР) в течение двух лет закладывали полевые опыты с щелковским гербицидом БЕТАРЕН 22, МКЭ. Исследования проводились в различных почвенно-климатических зонах возделывания сельскохозяйственных культур.

Схема опыта предусматривала одно-, двух- и трехкратное внесение испытываемого гербицида и эталонного препарата. В качестве последнего был выбран продукт, содержащий большее количество действующих веществ (160 г/л десмедифама и 160 г/л фенмедифама). Нормы применения гербицидов составляли 3 л/га (при однократном внесении); 1,5 л/га + 1,5 л/га (при двукратном внесении) и 1 л/га + 1 л/га + 1 л/га (при трехкратном внесении).

Ученые отмечают, что биологическая эффективность применения гербицида БЕТАРЕН 22, МКЭ была высокой во всех зонах проведения экспериментов. В Рязанской области при однократном применении снижение засоренности составляло 79-90%. Двух- и трехкратное внесение были не менее эффективными - 85-90% и 83-87% соответственно.

В Краснодарском крае препарат в виде масляной эмульсии продемонстрировал высокую эффективность. Она оказалась равной эффективности эталона при более чем на 30% сниженной норме применения действующих веществ в расчете на 1 га.

Волгоградская область оказалась регионом, в котором средняя эффективность гербицида Бетарен 22, МКЭ несколько превосходила среднюю эффективность эталона. Ученые отметили, что в стрессовых условиях жаркого и засушливого климата преимущества масляной формуляции проявляются более ярко.

- При создании любого продукта в традиционной формуляции д.в. занимают значительную долю от всего состава препарата. А препаративные формы в виде микроэмульсий и концентратов коллоидных растворов позволяет сокращать содержание действующих веществ в пестицидах. И, как результат, вносить их меньше обычного. Однако эффективность при этом сохраняется на самом высоком уровне.

Почему мы пошли по этому пути? Агрономы знают, что высокое содержание д. в. может негативно повлиять на сельхозкультуру, угнетая и притормаживая ее в развитии. Соответственно, это приводит к низким показателям урожайности. Так что, с одной стороны, снижением концентрации мы решаем проблему «жесткости» препаратов, с другой - максимально сохраняем агроценоз почвы и окружающей среды.

Таким образом, уникальная формуляция позволяет получать препараты со сниженной нормой д.в. и высокой эффективностью. Все препараты данной серии стали частью системы ЭКОПЛЮС.

- Реализуя систему ЭКОПЛЮС, мы преследуем две задачи: улучшение агроэкологической ситуации и снижение гектарной нормы действующих веществ.

Ярким представителем линейки ЭКО+ является гербицид ДРОТИК, ККР. Он имеет формуляцию концентрат коллоидного раствора и содержание д. в. - 400 г/л. Для сравнения: аналогичный показатель у гербицидов, созданных по традиционной технологии, - 500-560 г/л. Между тем, эффективность нашего продукта ничуть не уступает им, в чем успели убедиться многие наши партнеры.

В 2015 году сотрудники курганского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» заложили опыт по изучению эффективности гербицидов, а также степени их влияния на почвенные микроорганизмы. В варианте №1 для этого использовали препарат ДРОТИК, ККР. В вариантах №2 и 3 применялись продукты других производителей. Вариант №4 - контроль, без химизации.

Проанализировав полученные цифры и фактическую составляющую опыта, специалисты пришли к следующим выводам:

- разница между вариантами опыта по густоте стояния растений и по количеству продуктивных стеблей на 1 м² свидетельствует в пользу препарата ДРОТИК;

- эффективность гербицида составила 100% против вьюнка полевого и мари белой;

- исследования образцов почвы показали отсутствие 2,4-Д кислоты на всех опытных участках, включая вариант с препаратом ДРОТИК;

- в сравнении с другими опытными участками, вариант, на котором использовался ДРОТИК, отличался наименьшей численностью в почве спор вредоносных патогенов;

- наибольшая прибавка урожая яровой пшеницы была получена в варианте с препаратом ДРОТИК. Она составила 28,7 ц/га (+17% в сравнении с контролем) (рис. 3).

- В нашем ассортименте есть фунгициды и гербициды, созданные на основе инновационных препаративных форм, и все они обладают высокой эффективностью. Перечислю некоторые продукты из этой линейки: фунгициды ТИТУЛ ДУО, ККР и МЕДЕЯ, МЭ; гербициды АРГО, МЭ; ДРОТИК, ККР; ЗОНТРАН, ККР и другие.

Кстати, действующее вещество метрибузин, входящее в состав последнего препарата, раньше выпускалось исключительно в форме смачивающегося порошка. И именно наша компания впервые получила препарат на основе метрибузина в жидком виде. Кроме этого, в линейке ЭКО+ присутствует уникальный микробиологический препарат Биокомпозит-коррект - новинка, которая, мы уверены, займет должное место в системе защиты сельскохозяйственных культур.

Следует понимать, что фунгицидные протравители не работают против грибных и бактериальных заболеваний до конца вегетационного периода сельскохозяйственных культур, как бы тщательно мы ни обрабатывали посевной материал и растения по вегетации. Решению этих проблем может помочь интегрирование биологических препаратов с минеральными удобрениями и химическими средствами защиты. Поэтому, основываясь на опыте работы в Курганской области, где существовала реальная проблема с бактериальными гнилями на зерновых культурах, в 2016 году мы выпустили новый биологический продукт БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ. Он был создан совместно с белорусским НИИ и открывает новое направление для компании «Щелково Агрохим». Биокомпозит-коррект восстанавливает полезную микрофлору почвы, ускоряет разложение соломы и пожнивных остатков, подавляет рост и развитие фитопатогенов, переводит нерастворимые соединения фосфора в усвояемые растениями формы, фиксирует атмосферный азот, а также стимулирует рост и развитие растений.

БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ можно использовать на разных этапах агропроизводства. Осенью, после уборки урожая, обрабатывать им почву и пожнивные остатки. Проводить предпосевную обработку семян и посадочного материала. Весной вносить в почву перед и во время сева. Опрыскивать посевы в период вегетации.

Высокая биологическая эффективность продукта подтверждена демонстрационными и производственными испытаниями. Еще один важный момент: препарат устраняет негативные последствия интенсификации севооборотов, насыщенных такими культурами как подсолнечник, сахарная свекла, кукуруза.

В ближайшем будущем мы планируем строительство завода по производству Биокомпозит-коррект и других микробиологических препаратов. Наша работа нацелена на перспективу создания новых продуктов, которые будут помогать российским аграриям получать стабильно высокие и качественные урожаи.

16.05.2016 0

Получили регистрацию новые гербициды «бетареновой» группы «Щёлково Агрохим»: БЕТАРЕН 320, МД и БЕТАРЕН МАКС, МД. Сахарная и кормовая свёкла – под надёжной защитой от сорняков!

Двухкомпонентный препарат БЕТАРЕН 320, МД (160 г/л десмедифама + 160 г/л фенмедифиама) зарегистрирован против однолетних двудольных сорняков. Его преимущество – увеличенная концентрация двух действующих веществ, чего нет в других препаратах бетаренового ряда. Результатом этого является усиленное гербицидное действие препарата по мари белой, видам щирицы и другим сорнякам.

Трёхкомпонентный гербицид БЕТАРЕН МАКС, МД (126 г/л этофумезата + 80 г/л десмедифама + 64 г/л фенмедифиама) не имеет полных аналогов!

Конкурентное преимущество новинки – повышенная гербицидная активность против однолетних двудольных и некоторых однолетних злаковых видов. Таким образом, БЕТАРЕН МАКС, МД – это идеальная формула для контроля основных сорняков в посевах сахарной и кормовой свёклы!

Новые гербициды БЕТАРЕН 320, МД и БЕТАРЕН МАКС, МД отвечают всем требованиям современной защиты растений. Высокая эффективность против сорняков, включая резистентные виды, сочетается в них с минимальным фитотоксическим воздействием на культуру. А уникальная масляная формуляция, в которой находятся препараты, способствуют достижению наивысшего защитного эффекта в разных погодно-климатических условиях.

Норма применения препаратов БЕТАРЕН 320, МД и БЕТАРЕН МАКС, МД составляет 1,0 -1,5 л/га в зависимости от фазы развития сорных растений. За сезон рекомендовано проводить 2-3 обработки, дробно, малыми дозами.

Встречайте новые гербициды БЕТАРЕН 320, МД и БЕТАРЕН МАКС, МД: мягкие для свёклы, бескомпромиссные для сорняков!