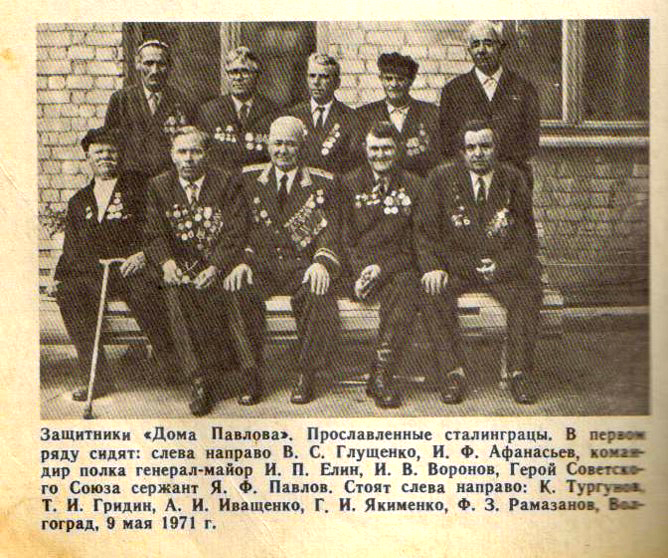

9 мая 2025 года в селе Глинки Шаблыкинского района Орловской области будет открыт памятник на месте дома ветерана Великой Отечественной войны, защитника легендарного Дома Павлова – Ильи Васильевича Воронова. Открытие этого памятника – часть обширной патриотической работы, которую уже не первый год ведёт на родной земле глава Орловского представительства «Щёлково Агрохим» Виктор Титов.

Илья Воронов – командир пулеметного расчета гарнизона Дома Павлова в Сталинграде, гвардии старший сержант.

Живая память

Виктор Титов родился и вырос в селе Глинки Шаблыкинского района. Когда-то это было большое многолюдное село длиной в три километра, а к началу 1990-х отсюда уехал последний житель. Молодые уезжали, старики умирали – так и не осталось никого, как и во многих российских, когда-то шумных, полных жизни деревнях. Но осталась память. Память о тех, кто ушёл отсюда воевать в Великую Отечественную войну, память о тех, кто посвятил жизнь родному колхозу.

«Хоть село и осталось без жителей, мы с односельчанами исправно приезжали в Глинки на Пасху: прибрать могилки на кладбище, подправить дома, хоть в них никто и не жил. Я могу вспомнить только один год в своей жизни, когда не приезжал в родное село – в этот год я служил в армии», – вспоминает Виктор Николаевич.

Как-то Титов предложил не просто приезжать в Глинки, а увековечить малую родину: всем миром собрать средства на памятник селу. Всем миром поставили часовню, а ведь когда-то в селе была каменная церковь Покрова Пресвятой Богородицы.

Выложили плиткой площадку, установили две стелы, между ними – небольшой колокол. На стеле выгравированы фотография улицы Глинок и историческая справка, внизу трогательная надпись: «Память о селе Глинки будет жить в наших сердцах навсегда!».

Именно тогда и пришла в голову Виктору Титову мысль увековечить то место, где жил их герой Илья Воронов – защитник Дома Павлова. Виктор помнил односельчанина с детства как очень скромного и простого человека.

«То, что дед Илья – настоящий герой, мы долго не знали, – говорит он. – Узнали лишь в 1973 году, когда по телевизору показали очередную встречу защитников Дома Павлова. Помню, как мы, мальчишки, с открытыми ртами смотрели эту передачу – как он в Сталинграде стоит вместе с сослуживцами и докладывает: старший сержант Илья Воронов, проживаю в деревне Глинки Шаблыкинского района Орловской области. Мы и не подозревали, что рядом с нами такой легендарный человек живёт, настоящий герой. Притом в учебнике по истории читали о том, как пулемётчик Воронов получил 25 ранений, но не покинул боя, зубами вырывал чеку из гранаты и бросал в фашистов. Но мы не подозревали, что пулемётчик Воронов из учебника и есть наш дед Илья».

Простой русский герой

Илья Воронов был ближайшим соседом Титовых. Его судьба складывалась обычно, как судьбы сотен тысяч деревенских парней. Он родился в селе Глинки 10 августа 1921 года в бедной многодетной крестьянской семье. Рано умер отец, и старший сын Илья, которому едва исполнилось 11 лет, стал помощником матери в заботах о шестерых братьях и сестрах. Получив паспорт, он отправился на заработки в Донецк. В 1940 году Воронова призвали в Красную армию в городе Черновцы Украинской ССР. В армии он был отличником боевой и политической подготовки. После окончания полковой школы младших командиров получил звание сержанта. Для дальнейшего прохождения службы Илью Воронова направили в Киевский военный округ командиром отделения в 10-ю запасную бригаду, там его и застала Великая Отечественная война.

В начале войны молодой боец занимался выгрузкой снарядов из эшелонов, а когда немцы подошли к Киеву, командование приказало взорвать склады с боеприпасами, что он со своим отделением и сделал. Затем отступали через Украину, через Харьков, в Сталинградскую область.

«В феврале 1942 года я попал на фронт и участвовал в боях на харьковском направлении. 13 мая осколком мины был ранен в голову и лечился в госпитале в г. Купянске, а затем меня санитарным поездом отправили в Астрахань, где я полностью восстановился…» – пишет в своих воспоминаниях Илья Воронов.

После госпиталя он был направлен в 13-ю гвардейскую дивизию под командованием участника войны в Испании генерала Александра Ильича Родимцева. Уже в первом бою 19 сентября его ранили, но позиции он не покинул. За этот бой Воронов получил свой первый орден Красной Звезды.

58 дней

Несмотря на свои юные годы 20-летний пулемётчик Илья Воронов уже считался асом. С 30-килограммовым «Максимом» управлялся как с игрушкой. Гвардии сержант Яков Павлов, которому командование поручило отбить у фашистов и удерживать важнейший стратегический объект на выходе к Волге – Дом Павлова, запросил на подмогу именно Воронова.

Комбат вызвал Воронова и приказал: «Вы отправляетесь в Дом Павлова».

«Я вначале не понял: в какой дом? – вспоминал Илья Васильевич. – Этот дом тогда официально назывался Домом специалистов. Оказывается, “виноват” посыльный. Яша сказал ему: “Передай Воронову, пусть приходит в дом к Павлову”. А посыльный командирам сказал: “В дом Павлова”. С тех пор так и пошло».

«Ну, теперь можно воевать», – обнял Павлов прибывшего Воронова.

Когда бойцы Павлова очистили дом от фашистов, они обнаружили там жителей города, более 30 человек. Старики и женщины с детьми прятались в подвале, когда дом захватили фашисты. Немцы издевались над людьми: стариков били, женщин насиловали.

«Если вы нас здесь бросите, мы вам этого не простим», – сказали бойцам несчастные люди, когда фашисты были выбиты…

Известна пронзительная и трогательная история: Воронов вошёл в одну из комнат, а там обнажённая женщина кутает в своё платье грудного младенца.

«Почему голая? Зачем смущаешь моих бойцов?» – удивился пулеметчик Илья Воронов. «Мне дитя пеленать нечем», – ответила женщина. «Оденься, я сейчас», – ответил пулемётчик и принёс женщине новые сменные портянки на пелёнки.

Через много-много лет тот младенец, которого кутала несчастная мама в своё платье, превратился, по словам Ильи Васильевича, в красивую женщину. Через много лет она встречала у себя в волгоградской квартире защитников Дома Павлова, накрыла для дорогих гостей стол. Она знала, что осталась жива потому, что пулемётчик Воронов, сержанты Павлов и Рамазанов, рядовой Глущенко отдавали её матери свои пайки, а сами кормились тем, что добывали муку на складе у мельницы рядом с домом.

Что только ни делали фашисты, чтобы взять этот дом: из пулеметов его обстреливали, самолётами бомбили, гранатами забрасывали... А наши как из пепла восставали: закрывали разбитые окна и дверные проёмы мешками с землей и отвечали.

Когда началось генеральное наступление, в полуразрушенном доме в живых остались лишь пятеро. Они продержались 58 дней…

После войны

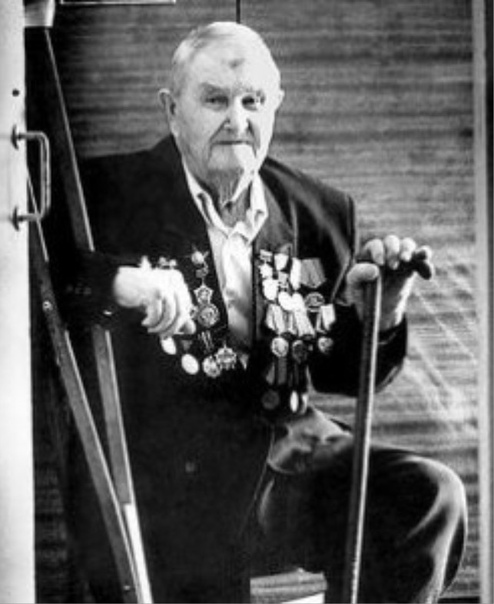

«Илья Воронов пробыл на больничных койках более 15 месяцев, перенёс десятки операций, – рассказывает Виктор Титов. – Вернулся он в родное село Глинки в 1944-м. Жили мы с ним через один дом. Сколько я помню, он собирал молоко от населения. Ему это было очень удобно, ведь вернулся он инвалидом, без правой ноги. У него была служебная лошадь по кличке Серый – спокойный старый мерин. Он его всегда утром запрягал, с восходом солнца объезжал деревню, собирал молоко. Помню, подъезжал и кнутовищем стучал по фляжке, сигнализируя, чтоб молоко выносили. Этот стук я помню, сколько живу. Простой русский мужик. А то, что такие подвиги совершал, так мне кажется, он считал, что так и надо, и никак по-другому. Мы, мальчишки, обожали его. Он часто рассказывал, как из Донецка, куда уехал из Глинок на заработки, ушёл на фронт, как через Волгу переплывал на катере с оружием под непрерывным немецким обстрелом, как страшно было, когда мотор заглох… При этом он был очень скромным, всё больше про друзей рассказывал, а не про себя. Нас, пацанов, приглашал смотреть телевизор, который тогда был только у него, у фронтовика».

Когда стоял уже памятник селу, когда в Глинках выросла часовня, появилась у односельчан мысль как-то увековечить память замечательных людей малой родины. В первую очередь, конечно же, героя Сталинградской битвы Ильи Воронова. Сначала это была маленькая табличка на месте дома героя, потом решили сделать большой памятный знак. В 2022 году Виктор Николаевич отправился в Музей Сталинградской битвы и рассказал, что на родине Воронова хотят поставить памятник.

Бесстрашный воин Воронов Илья

«Сотрудники музея предоставили мне все данные, что у них есть по этому человеку, – рассказывает Титов. – Сейчас хотелось бы собрать его полную биографию и сделать небольшую книгу о нём. Для этого надо ещё поработать в Орловском краеведческом музее, архиве сельсовета, съездить в Шаблыкинскую школу. Это будет следующий этап нашей патриотической работы».

Огромный, крепкий камень для памятника нашли в 250 километрах от села. Это был песчаник, который, впитывая влагу, так же легко её отдает, а потому он долговечен. На камень было решено установить мраморную доску. Долго не могли решить, что именно выгравировать.

«Хотелось не просто слова о том, что здесь жил герой, а что-то трогательное, проникновенное, – вспоминает Титов. – Поделился своими мыслями с другом детства, агрономом Сергеем Липатовым, а на следующее утро он прислал мне такое стихотворение:

Дом Павлова собою заслоня.

Стоял ты насмерть не награды ради

Гранита твёрже, крепче чем броня.

К твоим ногам упали их знамена

Пусть ты изранен, но не покорён.

И Паулюс глядит ошеломлённо –

В свой крах пока ещё не верит он.

А ты шагнул в бессмертье. На кургане

Отлиты в бронзе плоть и кровь твоя.

“Спасибо!” повторять мы не устанем

Бесстрашный воин Воронов Илья».

Таким образом, на плите памятника, который торжественно откроют 9 мая этого года, будет портрет Ильи Воронова, который Виктор Титов отсканировал в Музее Сталинградской битвы, информация о том, что здесь до 1975 года жил ветеран Великой Отечественной войны, защитник Дома Павлова, помощник командира пулемётного взвода, гвардии старший сержант Илья Васильевич Воронов. А ниже будут строки стихотворения, посвящённого герою, и фотография Дома Павлова, каким он был сразу после освобождения.

«Есть ещё три мраморных плиты, на одной из них написаны строки из его автобиографии, на другой – отрывки воспоминаний, а на третьей – отрывки из писем Воронова, – рассказывает Виктор Титов о планах. – Это будет такой мемориальный комплекс, где каждый сможет получить информацию о герое Сталинградской битвы – Илье Воронове. Также хотелось бы ещё обустроить могилу героя в поселке Шаблыкино, которая сейчас выглядит как обычная сельская могила».

Патриотизм в крови

Традиционно односельчане собираются в Глинках на Троицу. Первым делом подъезжают к памятнику, кладут цветы, потом обязательно идут к памятнику погибшим в Великой Отечественной войне односельчанам. Памятник тоже отремонтировали. Это место для них священно – здесь лежат освободители. Именно тут проходили школьные линейки 1 сентября, сюда «приезжали на лошадях на свадьбу».

«Я часто приезжаю с сыном и внуком, – говорит Виктор Николаевич. – Сын как-то послушал наши беседы с мужиками, в которых мы своё босоногое детство восторженно вспоминали, и говорит: “Да вы – пацаны!”. А мы, и правда, здесь как будто снова становимся пацанами, хоть среди нас и депутаты, и директора есть, а в Глинках – все мы пацаны».

Под вечер весёлые песни сменяются воспоминаниями, многие вспоминают своих дедов, ветеранов. У Виктора Николаевича воевал дед Тихон Андреевич. С ним связана необычная история. Оказывается, у деда… две могилы. Одна – в Могилёвской области, другая – здесь, в Глинках. В 1944 году пришла похоронка, мол, погиб Тихон Титов, похоронен в братской могиле. А через три недели ночью Тихон стучится в дом к своей благоверной: «Открывай, муж пришёл!». «Бабушка рассказывала, что не узнала тогда его в потёмках и пыталась прогнать, дескать, что за самозванец, мужа-то на войне убили, – рассказывает Виктор Николаевич семейное предание. – Оказывается, дед попал в плен, а не был убит, а потом из плена ему удалось бежать. После побывки снова ушёл воевать, вернулся живым».

В семье Титовых 9 Мая – праздник очень важный. Есть у них такая традиция: отец, сын и внук в военной форме с портретом деда обязательно идут в центральный парк Орла и обязательно шагают с «Бессмертным полком». В этом году на парад Виктор Николаевич возьмёт ещё одного внука – 11-месячного Тихона, его назвали в честь героического прадеда.

Марьяна ФЁДОРОВА

Есть особая сила, которую нельзя измерить деньгами или временем. Эта сила живёт в сердцах тех, кто связал свою судьбу с историей «Щёлково Агрохим». Сегодня на предприятии трудятся тысячи специалистов, чьи ум и руки создают инновационные решения для сельского хозяйства страны. Среди них особое место занимают трудовые династии — те, для кого работа в компании стала настоящей семейной традицией.

Мы решили отправиться на «экскурсию» по семейным историям, скрытым за привычными рабочими буднями, и встретиться с теми, кто прошёл долгий путь вместе с заводом. Представляем наших сегодняшних героев – людей, для которых «Щёлково Агрохим» стало родным домом, профессия – делом жизни, а традиция – частью семейного уклада.

Две судьбы, одна формула

В лабораториях «Щёлково Агрохим» бок о бок, за соседними столами, трудятся не просто коллеги, а родные сёстры-близнецы: Татьяна Попугаева и Екатерина Салмина. В девичестве – Романовские.

Сёстры Татьяна Попугаева и Екатерина Салмина

Путь Татьяны и её сестры в мир науки начался совершенно случайно. «Нам и в голову не приходило становиться химиками, – рассказывает Татьяна, – но в десятом классе в нашу школу пришла замечательный учитель химии, которая сумела распознать в нас способности и пробудить невероятный интерес к химии».

Родственники недоумевали: «Куда вы со своей химией?». Но сёстры проявили упорство. В университете им даже предлагали остаться на кафедре преподавать. И всё же молодым учёным хотелось видеть реальный результат своих трудов. Впервые на завод сёстры пришли в 2003 году, но тогда не задержались надолго. Обе вышли замуж, родили детей, продолжали совершенствоваться в науке. Однако тяга к любимому делу привела их обратно. Спустя годы вернулись и теперь связывают свою дальнейшую карьеру только со «Щёлково Агрохим» – коллектив уже стал родным, проекты с каждым днём всё интереснее.

Между творчеством и ответственностью

Сегодня Татьяна специализируется на разработке масляных дисперсий, в том числе тех препаратов, которые доказали эффективность для борьбы с колорадским жуком. Очень гордится тем, что у неё уже есть несколько зарегистрированных патентов.

«Наша работа – это постоянное творчество, – говорит Татьяна. – Бывает, один препарат разрабатываем несколько месяцев, зато, когда получается – это настоящая радость!».

Екатерина создаёт новые формулы гербицидов – химических веществ, применяемых для уничтожения сорной растительности. Благодаря её труду крупные агропредприятия и садоводы с лёгкостью могут избавиться от сорняков. «Иногда кажется, что формула идеальна, но при хранении она вдруг меняет свойства. Тогда начинаем новый виток экспериментов», – делится Екатерина.

Особая гордость – участие в создании препаратов «с нуля»: от первых проб до полевых испытаний. «Это как вырастить ребёнка, – шутят сестры. – Только наш «ребёнок» потом защищает от вредителей целые поля».

Не только химия

В лаборатории они – строгие учёные, а дома – заботливые жёны и мамы. Дети хоть и с большим уважением относятся к труду мамы и тёти, но химические уравнения пока решать желанием не горят. У Татьяны двое детей: Варя увлекается дизайном, а Родион «болеет» физикой. Екатерина воспитывает дочь Машу: «Она в ужасе от школьной химии, но я стараюсь показать, что это не страшно».

Сёстры уверены: чтобы привлечь молодёжь в науку, нужно показывать её практическую пользу. «Хорошо, что на предприятии часто проводят экскурсии для студентов, – отмечают они. – Когда видишь реальные результаты труда, химия уже не кажется такой сложной».

В свободное время обе ухаживают за собственным садом, где тестируют некоторые препараты. «Яблоки у нас – загляденье!» – с гордостью говорят они.

Научный дуэт

Сёстры мечтают о новых прорывных разработках. «Химия – это бесконечное поле для открытий, – говорят они. – Главное – не бояться пробовать новое».

Екатерина и Татьяна – настоящие «заводские алхимики», превращающие сложные химические формулы в эффективные препараты. Их история в очередной раз доказывает, что, когда работа – это призвание, даже сложные задачи решаются с удовольствием. А поддержка близкого человека делает профессиональный путь ещё радостнее.

Между ними химия

В коллективе есть особая пара – Араик и Галина Манвелян. Их путь – это не просто рассказ о преданности профессии, но и тёплая сага о любви, семье и взаимной поддержке.

Рабочий день супругов Манвелян начинается с новых задач, отчётов и исследований. В лаборатории кипит работа

Араик и Галина познакомились на первом курсе химико-технологического института им. Менделеева. Молодые, увлечённые наукой, они сразу нашли общий язык. С тех пор прошло 40 лет, и всё это время они идут рука об руку – в жизни и в работе.

Галина Альбертовна, ведущий научный сотрудник, посвятила себя разработке удобрений. Её работа – это постоянный поиск решений, которые помогут растениям стать сильнее и устойчивее. Глаза Галины Альбертовны горят, когда она рассказывает о главном деле своей жизни: «Удобрения сейчас другие – инновационные. Есть пролонгированные, которые действуют весь сезон, и биостимуляторы, помогающие растениям преодолевать стресс». День, когда Галина Альбертовна создала свой первый препарат, получивший патент, она называет одним из самых счастливых.

Её рабочий день начинается с открытия электронной почты: новые задачи, отчеты, исследования. В лаборатории кипит работа.

Создавая мост между наукой и производством

Араик Гербертович, её супруг, возглавляет цех, который играет ключевую роль в переходе от научных разработок к массовому производству. Его задача – превратить идеи учёных в продукты, которые будут помогать фермерам по всей стране. «Самое сложное – повторить то, что сделала наука, – делится он. – Но, когда видишь, что твоя работа приносит результат, это вдохновляет».

Под его руководством работает коллектив из 60 высококвалифицированных специалистов. «Я строгий, но справедливый начальник, – улыбается Араик Гербертович. – Важно создать атмосферу, в которой людям хочется творить и развиваться».

Когда наука – это образ жизни

Дома у Манвелян всегда царит особая атмосфера. Их сыновья, с детства слышав разговоры о химии, в какой-то момент заявили, что понимают, о чем говорят родители. Старший сын пошел по их стопам, окончив тот же институт и став химиком, а младший выбрал программирование.

Свободного времени у семейной пары не так много, но они стараются вести активный образ жизни. У них есть небольшой огород, где лучше всего растёт клубника, и цветы, которые радуют глаз. Конечно, Галина и Араик не упускают возможности применить свои знания на практике: экспериментируют с удобрениями, которые разрабатывают на заводе.

Так, любовь к науке и друг к другу стала основой счастливой жизни.

Научные открытия и дачные эксперименты

Наталия Хорева пришла в «Щёлково Агрохим» весной 2011 года – и с тех пор её жизнь тесно переплелась с этим местом. Переезд в г. Щёлково был для семьи не просто сменой города, а началом нового этапа. Муж, военный, много лет служил в разных уголках страны, но именно здесь они нашли свой дом.

Наталия Хорева мечтает о новом оборудовании – ИК-Фурье-спектрометре, который откроет для лаборатории новые возможности

С первого дня на заводе Наталия знала, чего хочет. Придя на собеседование, она твёрдо сказала: «Хочу работать научным сотрудником». Опыта не было, но было горячее желание учиться. Её взяли инженером, и судьба подарила ей замечательного наставника – Лидию Александровну Школину, которая, несмотря на солидный возраст, с увлечением погружала новичка в мир хроматографии.

«Было сложно, но безумно интересно, – вспоминает Наталия. – Я будто заново училась: гербициды, фунгициды, методики анализа… В институте мои дипломные работы были про хвойные деревья и атомные станции – эти знания тоже, кстати, пригодились».

Работа, которая вдохновляет

Сегодня Наталия Хорева – начальник сектора газо-жидкостной хроматографии химико-аналитического отдела. Каждый день –

новые задачи: то срочный анализ сырья, то разработка методик, то подготовка к проверкам.

Сейчас она мечтает о новом оборудовании – ИК-Фурье спектрометре, который откроет для лаборатории новые возможности.

«Мама, я тоже пойду на завод!»

Старшая дочь, Арина, впервые попала на предприятие ещё школьницей – забегала к маме после уроков. Потом была практика, а затем и работа в отделе логистики.

«Я только привела её на собеседование, а дальше она сама, – улыбается Наталия Владимировна. – Разговаривала с начальником на английском, справилась – и осталась».

Арина даже помогала лаборатории во время сложной проверки – быстро сориентировалась в требованиях инспектора по онлайн-демонстрации документации. «Я горжусь, что она не побоялась такой ответственности», – говорит мама.

Жизнь вне лаборатории

Когда рабочий день заканчивается, Наталия переключается на активный отдых: походы, сплавы на байдарках. На работу химик приезжает на велосипеде. А ещё печёт и расписывает пряники – настоящие произведения искусства! На заводе её знают и как участницу команды по скандинавской ходьбе, которая привезла кубок с соревнований.

Наталия не только в лаборатории проводит эксперименты – свой небольшой огород она тоже превратила в научную площадку. Даже на отдыхе настоящий учёный остаётся исследователем.

О вкусных пряниках Натальи в компании ходят легенды

«У нас в «Щёлково Агрохим» есть отдел феромонов и аттрактантов, – с увлечением рассказывает она. – Я тестирую их разработки у себя на участке. Вот, например, ловушки для сливовой плодожорки – прекрасно работают!».

Хранители качества

На заводе «Щёлково Агрохим» трудятся не просто коллеги – здесь работают целые семьи, передающие любовь к профессии из поколения в поколение. Одна из таких династий – семья Ковальченковых: Галина Александровна и её сыновья Дмитрий и Роман.

Галина Александровна и её сыновья Дмитрий и Роман

Галина пришла на предприятие в 1999 году, в непростые девяностые. Химиком, несмотря на профильное образование, становиться не планировала – ещё в техникуме говорила: «В химии работать не буду!». Но жизнь распорядилась иначе.

Начинала аппаратчиком, затем стала начальником смены, а сейчас работает химиком-аналитиком – проверяет качество готовой продукции.

«Здесь самое важное – это ответственность. Наши результаты влияют на то, что уйдёт к заказчику. Мы проводим анализы сырья, по нашим данным составляют техдокументацию», – объясняет она.

Кстати, дедушка Галины Александровны тоже связан с предприятием. «Он работал здесь строителем, – рассказывает она. – Участвовал в строительстве корпусов, когда завод только создавался».

Случайное начало с осознанным продолжением

Старший сын, Дмитрий, попал на завод почти случайно. После армии искал себя, и мама предложила: «Хочешь поработать у нас?».

«Думал, ненадолго… А вот уже восьмой год здесь», – смеётся он.

Дмитрий следит за автоматизированной линией фасовки – контролирует, чтобы канистры были правильно заполнены и промаркированы. Говорит, что сначала работа была тяжелее – многое делалось вручную, но теперь роботы упростили процесс. «Труд, конечно, монотонный. Но я привык, – делится аппаратчик 6-го разряда. – Слежу, чтобы вес был точный, этикетки ровно клеились».

Впереди новые задачи

Младший, Роман, до завода профессионально занимался регби, но после окончания карьеры тоже решил попробовать силы на производстве.

«Мы загружаем реакторы специальными продуктами от вредителей и сорняков. Если ошибёшься – продукт испортится, так что внимательность важна», – объясняет он.

Роман признаётся, что сначала было непросто, но поддержка семьи и коллектива помогла втянуться. В планах молодого человека – повысить разряд.

«С братом не ссоримся, наоборот – вместе веселее. Да и мама всегда подскажет», – добавляет он.

Вне работы Ковальченковы – увлечённые дачники и кулинары. Галина выращивает необычные сорта томатов (в этом году, например, посадила «Голубые Побрякушки»).

«Галина Александровна у нас очень творческий человек. Прямо здесь, на заводе, высаживает на подоконнике рассаду и до самого последнего момента не рассказывает, что это будет. Каждый раз ждём с нетерпением! И, конечно, экспериментируем с препаратами, которые сами создаём», – говорят коллеги.

А ещё Галина печёт торты. Дмитрий рассказывает: «Мамины торты – это что-то! После них магазинные даже пробовать не хочется».

Когда вечером после смены семья собирается за одним столом, разговоры всё равно возвращаются к работе. Но это уже не производственные вопросы, а семейные истории – такие же тёплые, как только что испечённый мамин торт.

Больше чем просто работа

Их объединяет не только родственная связь, но и настоящая профессиональная дружба, преданность делу, которому Елена Владимировна Желтова и Ксения Таланова посвятили годы. Это история о том, как материнский пример воодушевил дочь, и как бесценный опыт и вдохновение передаются из поколения в поколение вместе с любовью к своему делу.

Химия покорила сердце Елены Желтовой ещё в школьные годы. Она участвовала в олимпиадах, с азартом проводила эксперименты, и эта искренняя увлечённость определила её путь.

В 1998 году, в непростые времена для страны, Салис Добаевич Каракотов совместно с командой единомышленников, среди которых была и Елена Владимировна, основал новую компанию «Щёлково Агрохим».

«Начинали с нуля: не было ни оборудования, ни ресурсов, только желание создавать что-то новое. Работали буквально на коленке – вечерами, по выходным писали документы, разрабатывали технологии», – с теплотой вспоминает те времена Елена Желтова.

Именно в этих спартанских условиях родилось одно из ключевых научных достижений компании – микроэмульсионные препараты. Из-за отсутствия дорогостоящего помольного оборудования сотрудники нашли нестандартное решение, создав первую микроэмульсию – Тебу 60, МЭ. Позже это направление стало визитной карточкой предприятия. В мире практически не предлагаются подобные препараты.

За годы работы Елена Владимировна стала свидетелем значительных изменений в отрасли. «С оснащением лабораторий сейчас полный порядок: есть приборы и оборудование, о которых мы 25 лет назад и мечтать не могли, – отмечает она. – Генеральный директор, будучи академиком, понимает ценность науки и серьёзно её поддерживает».

От практикантки до соавтора патентов

Ксения Таланова, дочь Елены Владимировны, пришла на предприятие в 2007 году, ещё студенткой Тимирязевской академии. Начинала с простых задач, а сейчас возглавляет отдел регистрационных и демонстрационных испытаний.

Она признаётся, что выбор профессии во многом определила мама, хотя та никогда не настаивала: «Дома мы не обсуждали работу специально, но я слышала разговоры о новых разработках, видела, как мама увлечена своим делом. И мне стало интересно».

Сейчас Ксения является соавтором ряда патентов компании и убеждена, что ключевой принцип эффективной работы заключается не в строгом соблюдении инструкций, а в постоянном поиске оригинальных подходов и творческих решений.

Сначала докажи

«Я всегда говорила дочери: сначала докажи, что можешь что-то сделать, и только потом жди соответствующую оценку», – делится Елена Желтова.

Хотя дома они стараются не обсуждать работу, полностью избежать этого не получается, особенно когда необходимо срочно принять какое-то решение. «У нас взаимообогащение, обмен идеями. Многому Ксения уже обучает меня. Тем более, если это касается непосредственно применения препаратов – она больше общается с региональными представительствами и даёт мне обратную связь».

Ксения отмечает, что мама на работе, конечно же, прежде всего начальник. «Иногда, кажется, мне даже достаётся больше – нельзя подвести», – улыбается она.

В семье говорят и о возможном третьем поколении династии. Шестилетняя Кристина, дочь Ксении, уже рисует колбочки и пробирки и очень обрадовалась, когда мама однажды взяла её с собой на завод. «Ей всё здесь безумно понравилось, – смеётся Ксения. – Говорит, что тоже хочет работать у нас. Хотя, конечно, до этого ещё далеко – всё может измениться».

Найти компанию мечты

«Мы не можем позволить себе стоять на месте – поэтому продолжаем масштабные разработки и расширяем ассортимент, который уже превышает 180 наименований», – рассказывает Елена Желтова и подчёркивает, что главная гордость предприятия – это люди: «Для многих из нас это больше чем работа – это перспективы, интересы и осознание собственного вклада в важное общее дело».

Свой совет молодым учёным Елена Владимировна формулирует просто: «Найди интересное дело, которое тебе нравится, выбери компанию, где сможешь развивать свои идеи. Помни – ничего просто так не падает с неба. Трудись, старайся сделать больше, и всё обязательно получится». А накануне Дня химика она желает коллегам: «Здоровья, благополучия, интереса в работе, достатка и новых успехов!».

Хочется верить, что со временем в «Щёлково Агрохим» представителей трудовых династий появится ещё больше. Ведь, как известно, сила компании – не только в наличии современного высокоэффективного оборудования, но и там, где каждое новое поколение берёт эстафету профессионализма и бережёт наследие. Отец учит сына тонкостям профессии, мать делится секретами семейного счастья, а коллеги поддерживают друг друга в радости и преодолении трудностей.

Здесь в строю такие люди…

Хочется верить, что со временем в «Щёлково Агрохим» представителей трудовых династий будет ещё больше. Как известно, сила компании – не только в наличии современного высокоэффективного оборудования, но и в будущих поколениях, которые принимают эстафету профессионализма и оберегают наследие. Где отец учит сына тонкостям профессии, мать делится секретами семейного счастья, а коллеги поддерживают друг друга в радости и преодолении трудностей. И пока трудовые династии существуют на нашем предприятии, пока живы традиции, сильна преемственность поколений, – история продолжается.