«Быстрее, выше, сильнее!» – этот олимпийский девиз часто применяют к сельскохозяйственной отрасли. В условиях рыночной экономики аграрии идут по пути стремительной интенсификации производства, роста урожайности, повышения рентабельности. Но в погоне за рекордами они зачастую забывают о верховодящей роли почвы, а точнее, её биоты – совокупности живых организмов, от которых зависят плодородие и фитосанитарное состояние почв.

Так почему же спортивные девизы плохо работают в сельском хозяйстве? В то время как одни олимпийские чемпионы стремительно сменяют других, почва работает на пределе своих возможностей из года в год, на протяжении многих десятилетий. И задача человека – отнестись к ней как к полноправному партнёру, который должен не только давать, но и имеет право получать взамен. Только так сложившееся «сотрудничество» будет взаимовыгодным и стабильным в долгосрочной перспективе.

К сожалению, в нашей стране процессы деградации почв приобретают масштабы национальной трагедии. Как стало известно на агропромышленном форуме «АгроКомплекс-2021», ежегодно площади деградируемых земель увеличиваются на 1,5 млн га. И явных признаков того, что в ближайшее время эти процессы будут замедляться, пока нет.

На варианте с Биокомпозит-коррект (справа) растения сформировали более развитую корневую систему.

Демонстрируя ответственный подход к сохранению и восстановлению почвенного плодородия, компания «Щёлково Агрохим» продолжает развивать технологию «ЭкоПлюс», направленную на снижение пестицидной нагрузки на почву, оптимизацию минерального питания растений и биологизацию земледелия. Одним из ключевых элементов этого подхода является расширение использования биологических продуктов, включая микробиологический препарат БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ. Он выполняет несколько функций, в том числе подавляет патогенную для растений микрофлору, оздоравливает почву и повышает её супрессивность.

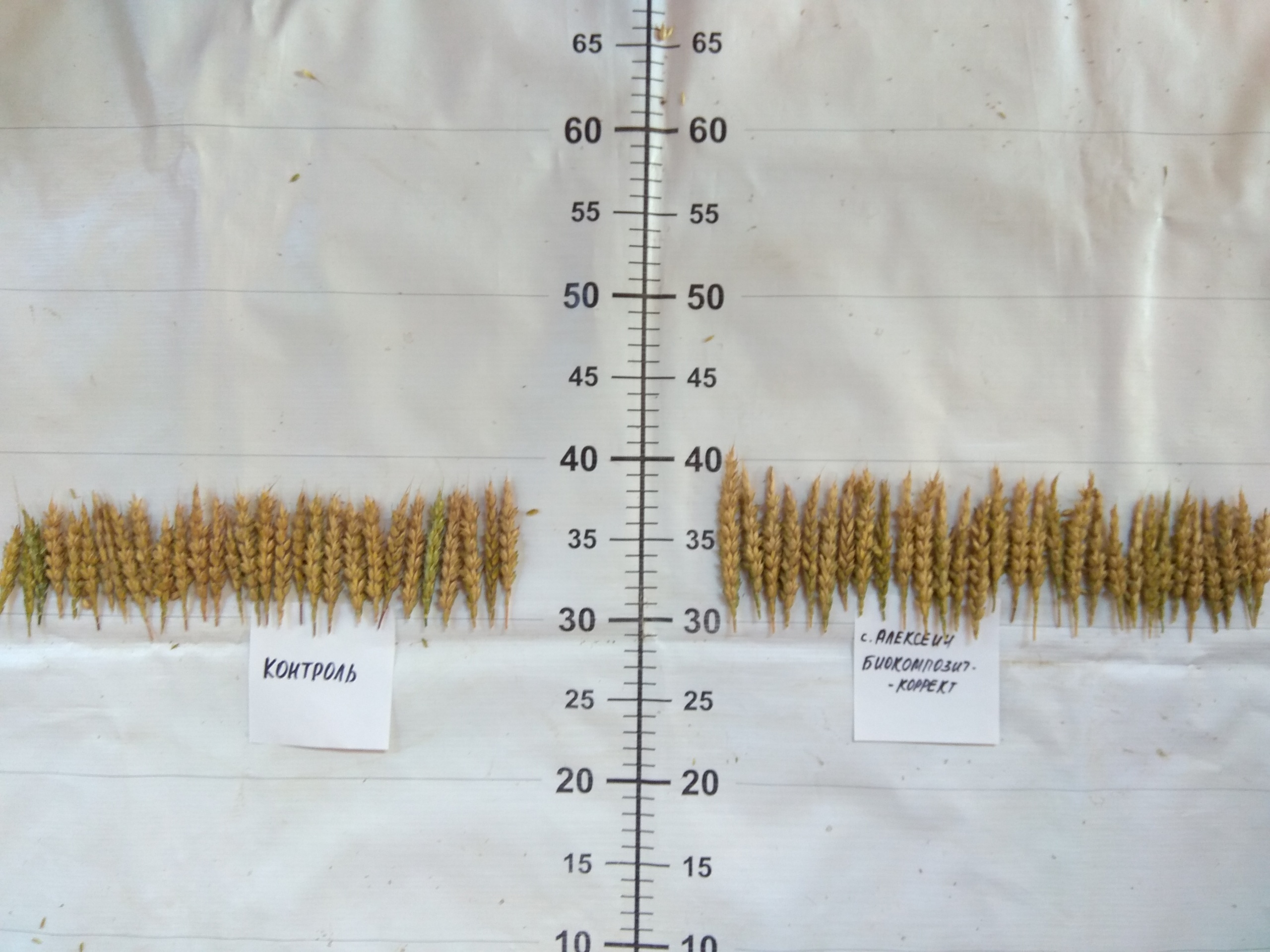

Граница опыта проходит по колышку: справа – вариант предприятия, и невооруженным глазом видно, что растения здесь сформировали меньшую надземную часть, чем на варианте с Биокомпозит-коррект.

Состав препарата объясняет его широкую функциональность. БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ обладает фунгицидными, ростостимулирующими, азотфиксирующими и фосфатмобилизующими свойствами. Кроме того, он ускоряет процессы разложения пожнивных остатков.

Применение БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ актуально при подготовке почвы к севу зерновых, пропашных и технических культур. В этом случае он подавляет численность почвенных фитопатогенов, повышает её плодородие, улучшает доступность элементов питания. Как результат – рост урожайности и рентабельности!

Масса 1000 зерен на варианте с Биокомпозит-коррект оказалась на 9 г больше, чем на контроле.

Эликсир здоровья почвы

Но от слов перейдём к фактам. В сезоне-2019/20 БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ применили в засушливых условиях Краснодарского края, в КФХ «Мухин Н. И.». Опыт поставили на поле с озимой пшеницей, в качестве предшественника выступила кукуруза.

На контрольном участке микробиологические препараты не использовали, а на опытном варианте 29 сентября, после дискования почвы, внесли БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ (2 л/га). Мониторинг состояния растительных остатков, проведённый через месяц, подтвердил высокие деструкционные способности препарата. Количество пожнивных остатков на делянке с БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ составило 390 г/м². А на варианте предприятия этот показатель сохранился на высоком уровне: 580 г/м² (то есть на 190 г/м² больше). Таким образом, в результате применения БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ деструкционные процессы протекали более эффективно, чем в естественных условиях.

Но это ещё не всё. Образцы почвы, отобранные с двух делянок, отправили в лабораторию кафедры фитопатологии, энтомологии и защиты растений ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет». Микологический анализ показал, что на варианте предприятия, где БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ не применяли, количество патогенов составило 15,6 КОЕ/г абсолютно сухой почвы. Что касается супрессивных грибов рода Trichoderma, то их не обнаружили. А другие виды выявленных микроорганизмов при отсутствии Trichoderma имели патогенный характер.

На варианте опыта с применением препарата БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ количество патогенов составило 12,8 КОЕ/г, при этом наблюдалось снижение представителей рода Fusarium. В целом за исследуемый период содержание условно-патогенной микрофлоры на варианте с применением БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ уменьшилось на 2,8 единицы. Признаки почвоутомления при этом отсутствовали.

На варианте с применением микробиологического препарата (справа) процессы деструкции шли быстрее, растения развивались лучше и меньше болели.

Применение БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ положительно сказалось и на фитосанитарном состоянии посевов. В то время как на хозяйственном варианте наблюдался больший запас септориоза на нижних листьях культуры.

Дальнейшие наблюдения показали, что растения, полученные на опытном варианте, сформировали более выполненный колос. Но все точки над i расставила уборка: если на контроле урожайность пшеницы составила 32,2 ц/га, то на опытном варианте, где применили БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ, она выросла до 42,3 ц/га! Таким образом, в условиях экстремально засушливого сезона сохранённый урожай после внесения БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ составил 10,1 ц/га.

Работа с почвами – это длительный процесс, от которого нельзя ожидать сиюминутного результата и мгновенной прибыли. Но она необходима, потому что повсеместная деградация почв является серьёзнейшей угрозой, которая рано или поздно заведёт сельскохозяйственную отрасль в тупик. Изменить ситуацию можно, если поставить перед собой правильные цели, вооружиться терпением и практиковать комплексный подход к её оздоровлению и восстановлению плодородия. И компания «Щёлково Агрохим» готова помочь вам в этом!

Почва – дом для микроорганизмов: как создать в нём баланс?

О том, почему так важно повышать супрессивность почв, рассказывает наш эксперт Эмилия Александровна Пикушова, к. б. н., профессор КубГАУ имени И. Т. Трубилина.

Почва – среда, которая характеризуется большим количеством пищевых цепочек. В частности, растительные сообщества являются продуцентами органического вещества, от возврата которого в почву зависит жизнь многих её обитателей.

Из фотосинтезирующих микроорганизмов, находящихся в почве, важную роль играют сине-зелёные водоросли. Они единственные из фотоавтотрофов, кто обогащает почву азотом. Кроме того, в список продуцентов можно отнести и отмирающую микробиоту, которая также пополняет почву органическим веществом.

Но для разложения органического вещества необходимы редуценты: бактерии, микроскопические грибы, отличающиеся типом питания. Абсолютную пользу приносят облигатные сапротрофы: микроорганизмы, питающиеся только отмершими тканями растений. Речь идёт о представителях родов Fusarium, Penicillium, Rhizopus, Mucor и некоторых других. Эти микромицеты участвуют в разложении простых углеводов, органических кислот, хитина, белков, целлюлозы, пополняя почву макро- и микроэлементами, а также гуминовыми кислотами.

В свою очередь, факультативные или условно-патогенные сапротрофы (гемибиотрофы) могут питаться как на отмерших тканях, так и на живых растениях или прорастающих семенах. Таким образом, грибы родов Fusarium, Alternaria, Cladosporium и другие являются условными патогенами. Их переход к паразитическому образу жизни зависит от состояния растений. Посевы, ослабленные любыми стрессовыми факторами (снижение содержания гумуса, увеличение плотности и кислотности почвы, засуха, затопление, повреждение вредителями, поражение болезнями и др.), становятся более уязвимыми к заселению условными сапротрофами. Например, накопление грибов рода Fusarium, особенно Fusarium oxysporum, связано с подкислением почвы.

Факультативные виды подготавливают пищу для представителей следующего звена в цепочке – условно супрессивных микромицетов (грибы родов Trichoderma, Chaetomium, Aspergillus, Penicillium и др.). Почему они называются условными? Потому что при определённых условиях могут переходить к паразитическому образу жизни. Это особенно характерно для грибов родов Aspergillus и Penicillium, вызывающих плесневение семян кукурузы, подсолнечника, гороха и других культур. Они выделяют большое количество токсинов, которые влияют на прорастание семян и полезную микрофлору. Грибы перечисленных родов, как утверждают почвенные микологи, являются биоиндикаторами почвенного утомления. Это подтверждено в лаборатории КубГАУ в результате проведения многочисленных микологических анализов образцов почвы из ризосферы озимой пшеницы на чернозёмах выщелоченном и обыкновенном в различных агроклиматических зонах Краснодарского края.

Характерно, что в звене условно супрессивных микромицетов наиболее уязвимыми являются грибы рода Trichoderma – самые важные в комплексе.

Хорошо развитая корневая система растений выделяет в почву высокоэнергетические органические кислоты, гормоны, а также органические вещества, которые являются пищей для следующего звена пищевой цепочки – бактерий. Роль этих одноклеточных микроорганизмов неоценима! Они извлекают из органического вещества и минералов, находящихся в почве, макро- и микроэлементы, необходимые для питания растений.

Многообразие видов включает в себя бактерии, которые извлекают азот из почвенного воздуха или обеспечивают им растения через симбиотические связи, участвуют в процессах нитрификации и денитрификации, определяют антифитопатогенный потенциал почвы. Кроме того, бактерии играют большую роль в формировании структуры почвы, а также обогащении приземного воздуха углекислым газом, необходимым для увеличения интенсивности фотосинтеза.

Следовательно, от биоразнообразия и количества микроорганизмов, находящихся в почве, зависят сохранение и увеличение показателей её плодородия. В том числе структура, плотность, водно-воздушный режим, накопление гуминовых и фульвокислот и другие факторы.

Значительная часть видов составляет антифитопатогенный потенциал почвы, снижающий вредоносность возбудителей корневых и прикорневых гнилей.

Высокая активность сапротрофных грибов и бактерий ускоряет деструкцию послеуборочных остатков, а также уменьшает запас патогенов с факультативно-сапротрофным типом питания (септориоз, пиренофороз, фузариоз, фомопсис и др.).

Но это биоразнообразие и количество видов, в свою очередь, зависят от плодородия почвы. В деградированной почве растут значения плотности, снижаются количество органического вещества и концентрация кислорода, происходит подкисление почвенной среды. А это губительно для многих микроорганизмов, особенно для бактерий.

И здесь мы получаем гордиев узел, который аграрии пытаются разрубить переходом на поверхностную обработку почвы или No-Till, увеличением доз внесения минеральных удобрений, выращиванием самых урожайных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур… Забывая об основе основ – микробиологической активности почвы! Повторим: если она низкая, с потерей многих видов, участвующих в почвообразовательном процессе, это приводит к нарушению структуры, уплотнению, подкислению, увеличению количества факультативных сапротрофов, снижению антифитопатогенного потенциала и другим негативным последствиям.

Проблему надо решать планомерно и комплексно. Чтобы восстановить и поддерживать качественные условия жизни в почве, необходимо оптимизировать применение каждого приёма, направленного на сохранение и повышение её плодородия. Отсутствие такого подхода выражается в дальнейшем развитии деградационных процессов, особенно в чернозёмах.

Одним из способов увеличения микробиологической активности почвы является искусственная колонизация полезными организмами – бактериями с различным типом питания и антифитопатогенными микроскопическими грибами. В этом плане возрастает значение деятельности АО «Щёлково Агрохим», которая связана с созданием микробиологических препаратов, направленных на ускорение деструкции послеуборочных остатков, обогащение почвы азотом и повышение антифитопатогенного потенциала.

Высокий эффект от применения этих препаратов достижим в хозяйствах, где принимаются меры для сохранения и повышения почвенного плодородия и создаются условия для интенсивного размножения микроорганизмов. При этом добиться желаемых результатов можно только при грамотном применении препаратов!

Яна Власова,

Краснодарский край

30.06.2021 0

Фирменная схема защиты картофеля препаратами «Щёлково Агрохим» позволила получить урожайность 399 ц/га в северных районах Нижегородской области, что является очень высоким показателем для этих краёв. О тонкостях картофельной защиты аграрии подробно поговорили на семинаре «Современное картофелеводство: актуальные проблемы и достижения науки и практики», который прошёл в самом «картофельном» Арзамасском районе Нижегородской области.

Семинар собрал представителей крупных сельхозпредприятий и фермерских хозяйств. Глава Нижегородского представительства Наталья Ермолаева представила результаты применения защиты и питания картофеля в СПК «Колхоз им. Куйбышева» и ООО «Латкин». Именно в колхозе им. Куйбышева была получена урожайность 399 ц/га. Достичь выдающегося показателя помогла система «Щёлково Агрохим», которая включала новый фунгицид БЕЛУДЖИ, КС*.

«Мы представили аграриям новые продукты «Щёлково Агрохим»: не имеющий аналогов фунгицид БЕЛУДЖИ, КС*, микробиологический фунгицид СТАККАТО, Ж*, двухкомпонентный фунгицидный протравитель ПУАРО, КС, микробиологическое удобрение АЗАФОК и другие новинки», – сообщила Наталья Ермолаева.

Специалисты компании разобрали частые ошибки, которые случаются при защите картофеля, и акцентировали внимание на необходимости чётко следовать схеме. Важнейший этап – протравливание посадочного материала, от которого зависит не только состояние растений в течение вегетации, но и последующее хранение картофеля. Так, комбинированное действие ДЕПОЗИТ СУПРИМ, МЭ гарантирует длительную и надежную защиту корневой зоны и проростков культуры. А новый протравитель ПУАРО, КС помимо фунгицидного обладает ещё и ростостимулирующим эффектом, имеет защитное и частично лечебное действие.

«Мы представили алгоритм действий, который позволяет достичь успешных результатов с минимумом усилий, – отметила глава представительства. – Основа защиты – профилактика, также важны регулярные защитные обработки с обязательным чередованием препаратов. Первичную инфекцию подавляют контактные препараты – ШИРМА, КС, далее следуют системные контактные фунгициды – МЕТАМИЛ МЦ, ВДГ, вторичную инфекцию уничтожат трансламинарные фунгициды – БЕЛУДЖИ, КС*, и завершаем обработку снова контактными фунгицидами».

*на стадии регистрации