08.04.2020: В начале 2020 года внимание российской аграрной общественности было приковано к зерновым колосовым культурам, а также к экспортным процессам, имеющим место на мировом рынке.

В начале 2020 года внимание российской аграрной общественности было приковано к зерновым колосовым культурам, которые попали под чрезвычайно мягкую - «розовую» - зиму. А также к экспортным процессам, имеющим место на мировом рынке. Эти две темы, а также встревожившая всю планету вспышка коронавируса красной нитью пролегли через выступления спикеров IV Международного сельскохозяйственного форума «Зерно России». Его организатор - журнал «Агробизнес» - собрал в центре Краснодара представителей отрасли из самых разных сфер АПК. И вот что из этого получилось.

|

Форум вместо форума

Проведение форума «Зерно России» пришлось на весьма беспокойное время. Изначально оно совпадало с Российским инвестиционным форумом, запланированным в Сочи на середину февраля. Но после того, как РИФ-2020 перенесли на неопределённый срок, аргументировав это беспрецедентное решение высокими рисками распространения китайского коронавируса, стало ясно: ситуация сложилась совсем не шуточная!

Именно с этой темы, волнующей сегодня и политиков, и домохозяек, начал свой доклад Владимир Петриченко, генеральный директор «ПроЗерно». Но прежде, чем обозначить основные его тезисы, вспомним, как всё начиналось.

Опасности «коронованного» семейства

Семейство коронавирусов было открыто ещё в шестидесятых годах прошлого века. А красивое название оно получило из-за наличия у вирусов шиповидных ворсинок, напоминающих корону. Кстати, суть их коварства заключается именно в «короне». Она имитирует полезные для организма вещества, обманывая тем самым иммунитет и практически беспрепятственно проникая в клетки живых организмов.

|

Другое дело, что на сегодняшний день в «коронованном» семействе существует уже несколько десятков видов вирусов, большинство из которых относительно безобидно. И довольно продолжительное время оно находилось в «подполье». Впервые коронавирус дал о себе знать в начале XXI века. Вспомним о нашумевшей атипичной пневмонии, всколыхнувшей мировую общественность и унёсшей множество жизней? Так вот, она тоже была вызвана одним из видов коронавируса. И тоже пришла к нам из Китая.

Но вернёмся в наше время. Пока человечество готовилось к празднованию Нового года, в Китае вновь открылся ящик Пандоры. Символично, что власти Поднебесной проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в двенадцатимиллионном городе Ухань именно 31 декабря 2019 года. Так что в новый год планета вступила уже с этим невесёлым наследием.

Опасно... Очень опасно!

Очень скоро ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения и присвоила заболеванию официальное название - Covid-19.

Так к чему мы пришли к середине марта? Согласно данным ВОЗ, опубликованным на официальном сайте организации 15 марта, ситуация меняется каждые 24 часа.

глобально - 153 522 подтвержденных (10 981 новых)

Китай - 81 048 подтвержденных (27 новых) и 3204 смертей (10 новых) за пределами Китая: 72 474

подтвержденных (10 954 новых) и 2532 смертей (333 новых), 143 страны.

Разумеется, что это - далеко не предел. Ведь длительный инкубационный период - 14 дней, - делает возможным заражение еще большего количества человек.

ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения и присвоила заболеванию официальное название - Covid-19.

Разумеется, что это - далеко не предел. Ведь длительный инкубационный период (14 дней) делает возможным заражение ещё порядка 7 млн человек. Кроме того, список стран, где Covid-19 нашёл своих новых жертв, постоянно расширяется. При этом вакцина против болезни всё ещё не найдена. И даже поборовшие недуг граждане могут заболеть вновь: организм человека не вырабатывает иммунитет против нового вида коронавируса.

Всё происходящее вызвало панику не только в обществе, но и на мировых рынках. В МИА «Россия сегодня» прошёл круглый стол, участники которого рассматривали возможные последствия коронавируса для мировой экономики. В том числе эксперты напомнили: потери уже превышают полтриллиона долларов. И данный процесс ещё не достиг своего пика...

Два сценария: плохой и очень плохой

|

Руководитель агентства "ПроЗерно" Владимир Петриченко |

От «коронавирусного шока» уже пострадало множество отраслей, среди которых - автомобильная промышленность, машиностроение, электротехника, точная механика и другие. Не осталось в стороне и сельское хозяйство. Подробней о том, что переживает рынок, на форуме «Зерно России» рассказал Владимир Петриченко:

- Изначально мировые цены на пшеницу «смотрели» вверх. Но коронавирус существенно обрушил котировки на зерно. Это яркий пример неотраслевого влияния на рынок, и восемь главных экспортёров пшеницы находятся сегодня в состоянии напряжённого баланса. Да, ситуация начинает выправляться. Но впереди ещё много неясностей и неопределённостей, - отметил эксперт и добавил: - фундаментальные факторы «говорят» ценам - падать уже некуда.

Со многим из того, о чём говорил Владимир Петриченко, согласилась Ольга Граб, аналитик аграрных рынков Черноморского региона компании Refinitiv.

- Мировые агентства выдвинули две прогнозные ситуации относительно коронавируса и его влияния на рынок. Первая - плохая: согласно ей, вирус повлияет на экспортный потенциал одного лишь Китая, не вовлекая в это падение рынки других государств. Второй, очень плохой сценарий, выглядит так: весь мир будет втянут в весьма существенное падение экспортных цен. Пока непонятно, какой из этих сценариев воплотится в жизнь, так как до сих пор нет точных данных по количеству заболевших и темпам распространения болезни, - пояснила спикер.

Действительно, негативный сценарий, который Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) также называет сценарием «домино», предполагает более масштабное распространение коронавируса в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северном полушарии. Если ситуация сложится именно таким образом, Covid-19 охватит страны, на которые приходится более 70% мирового ВВП.

Что было, что есть, чем рынок успокоится...

Но ажиотаж, который происходит сегодня вокруг коронавируса, не отменяет других проблем, имеющихся в сельском хозяйстве. В рамках форума «Зерно России» эксперты подвели итоги первой половины сезона 2019-2020 гг. Среди локальных российских трендов Владимир Петриченко обозначил рост производства сельхозпродукции, высокое качество выращенного зерна, увеличение конкуренции среди экспортёров и связанное с этим сокращение их численности на отечественном рынке. Также первая половина сезона ознаменовалась уменьшением объёмов российского экспорта и давлением на маржу.

|

При этом в мире наблюдаются снижение конкурентоспособности российской пшеницы и потеря нашей страной доли мирового рынка. Связано это с увеличением объёмов экспорта из США, стран Евросоюза, а также Украины.

По словам Ольги Граб, дела российских экспортёров и правда складываются не самым лучшим образом. В то время как объёмы российских поставок зерна за рубеж падают, Украина демонстрирует увеличение на 27,7% к уровню прошлого года. При этом в числе антитрендов, тормозящих экспорт зерна из России, Ольга Граб назвала низкий объём переходящих запасов и «фактор ВТБ».

Ольга Граб, аналитик аграрных рынков Черноморского региона компании Refinitiv, рассказала об антитрендах, тормозящих экспортные процессы

Действительно, появление «большого государственного монстра», как выражаются некоторые эксперты, беспокоит многих участников рынка. Ведь на глазах всего аграрного сообщества рождается практически государственная компания, которая контролирует и логистику, и торговлю зерном. Так что российским трейдерам придётся учитывать изменившиеся обстоятельства и подстраиваться под них.

Более детально на теме экспорта сельхозсырья и продуктов его переработки остановился Михаил Ханов, директор Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна». По его словам, за первую половину сезона 2019-2020 гг. Россия обрела новые рынки сбыта. Для пшеницы это - Мадагаскар, Мальта и Лаос; для ячменя - Тунис, Китай и Молдавия; для кукурузы - Ливия и Израиль.

Также растут перспективы масложировой отрасли. Так, в поставках российского подсолнечного шрота заинтересованы Египет, Таиланд и Индия. Новым партнёром по закупке сои стал Иран. Среди новых рынков сбыта подсолнечника оказались Болгария, Греция, Ливия, Латвия, Испания и Ирак. По гороху перечень стран-импортёров расширен за счёт Австрии, Мозамбика, Мадагаскара и Малави. А отечественный лён начали закупать Алжир и Израиль.

Одним из ключевых антитрендов является вспышка коронавируса, обрушившая котировки на зерно.

Какие тенденции поддержат рост?

|

Ольга Граб, аналитик аграрных рынков Черноморского региона компании Refinitiv |

Также Ольга Граб рассказала, какие события могут поддержать рост мировых цен на пшеницу.

- В первую очередь, это сокращение посевов озимой пшеницы в странах-производителях, высокий глобальный спрос на неё и рост цен на российский урожай. Кроме того, повлиять на ситуацию может снижение урожайности в Аргентине и Австралии, связанное с неблагоприятными погодными условиями. Посевы колосовых культур в этих странах пострадали из-за дефицита влаги, так что урожай ожидается очень низкий. Кроме того, поддержать подъём цен могут рост экспортных пошлин на зерновые в Аргентине, а также возможное квотирование экспорта российского зерна, - перечислила Ольга Граб.

И, конечно же, нельзя забывать о факторах, которые способны привести к снижению мировых экспортных цен. Это перспективы на высокий урожай и всё то же сокращение спроса на фоне корона-вируса.

Отдельно эксперт остановилась на теме ячменя. Высокая цена на его зерно, установившаяся в минувшем году, стала поводом для наращивания объёмов производства данной культуры. Однако сейчас существуют сложности с реализацией ячменя на внешнем рынке: слишком высокой оказалась конкуренция между экспортёрами.

Ситуацию усугубляет то, что цены на ячмень и кукурузу в настоящее время держатся примерно на одних отметках. И продавцам ячменя очень сложно конкурировать с продавцами кукурузы, так как её зерно априори считается лучшим сырьём для производства животноводческих кормов.

О погоде - с надеждой!

Отдельно эксперты остановились на прогнозах, связанных с урожаем 2020 года.

Руководитель агентства «ПроЗерно» Владимир Петриченко обозначил первые прогнозы на урожай сезона 2019-2020 гг.

- В начале января меня напугала зима, а вернее, её отсутствие, - заявил Владимир Петриченко. - Тогда наши прогнозы по сбору зерна держались на уровне 124-125 млн тонн. Но после того, как в регионах выпал снег и пришли морозы, взгляды стали более оптимистичными: 128 млн тонн. Хочу подчеркнуть: это ещё не прогноз, но первые взгляды на урожай 2020 года, - отметил Владимир Петриченко.

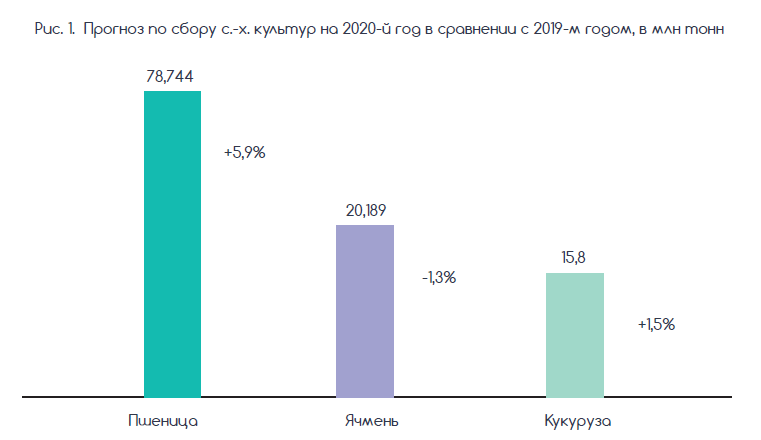

Согласно данным «ПроЗерно», валовой сбор пшеницы в 2020 году может составить 78,744 млн тонн (рост на 5,9% к уровню 2019 года). Прогноз по сбору ячменя - 20,189 млн тонн (снижение на 1,3%). Валовой сбор кукурузы может составить 15,8 млн тонн против 13,929 млн тонн в 2019 году (рис. 1).

|

- Возможен рекорд или близкий к рекорду урожай кукурузы в 15,8 млн тонн, - продолжил спикер.

А Ольга Граб кратко рассказала о том, какой будет погода нынешней весной не только в России, но и за её пределами. Так, в странах Европы ожидается более низкий температурный режим, чем обычно. Зато Черноморский регион России, находящийся в тёплом поясе, окажется в благоприятной ситуации. Прогноз по дождям здесь положительный: ожидается, что они пройдут в достаточном для развития сельхозкультур количестве. Зато в соседней Украине прогнозируется переизбыток осадков, что может негативно сказаться на развитии посевов.

Тему продолжила Ирина Буря, ведущий научный консультант Краснодарского представительства АО «Щёлково Агрохим»:

- До недавних пор недостаток влаги в почвах Краснодарского края достигал критической отметки. К счастью, в феврале ситуация изменилась, и теперь влаги достаточно для того, чтобы посевы развивались в оптимальном режиме. В дальнейшем непродолжительные засушливые периоды, совпадающие с созреванием зерна, будут способствовать росту его качества. Урожайность при этом несколько снизится, - пояснила она.

Продуктивность и качество - в приоритете

Не только погода может повлиять на количественные и качественные характеристики нового урожая. Многое зависит от оперативных и грамотных действий человека. Данной теме, а точнее, технологиям управления качеством урожая, был посвящён доклад Ирины Буря.

Ирина Буря, ведущий научный консультант Краснодарского представительства «Щёлково Агрохим», рассказала, как сохранить не только урожайность, но и повысить качество зерна: то, что нужно для экспорта.

Итак, первый элемент продуктивности пшеницы связан с полевой всхожестью и количеством продуктивных стеблей. На эти показатели влияет целый пул факторов. В том числе подготовка почвы и содержание в ней влаги, сроки сева и норма высева, глубина заделки семян, обеспеченность фосфором в начальные периоды вегетации и азотом - на протяжении всего вегетационного периода, а также эффективная система защиты. Ирина Буря напомнила: крайне важно не допустить снижения густоты и угнетения растений от вредителей, болезней и сорняков.

Второй элемент продуктивности - это озернённость колоса. Она зависит от густоты стеблестоя, соблюдения агротехники и минерального питания.

- Пшеница закладывает от восьми до одиннадцати зачатков цветов. Но как только растение «понимает», что питания хватит на ограниченное их количество - обычно от двух до четырёх, - остальные цветки перестают расти, - пояснила эксперт.

И третий элемент - масса 1000 зёрен. Она зависит от температурного режима в фазу цветения-колошения, а также защиты от вредителей и болезней.

Далее Ирина Буря перечислила факторы, повлиять на которые могут сами агрономы. Это питание растений, в том числе внесение азотных удобрений в критически важные фазы развития культуры (кущение, рост стебля и колошение), а также защита посевов от вредоносных объектов и полегания. На последней эксперт остановилась подробней, раскрыв эффективные системы защиты пшеницы, которые предлагает компания «Щёлково Агрохим».

Система защиты на примере Кубани

В частности, для Краснодарского края существуют две актуальные схемы гербицидных обработок. Это баковая смесь ГРАНАТ, ВДГ и ПРИМАДОННА, СЭ. Она эффективна на изреженных посевах против трудноискоренимых и переросших сорняков. Вторая схема связана с внесением нового гербицида ПИКСЕЛЬ, МД. С одной стороны, данный продукт эффективно контролирует широкий спектр сорняков, с другой - отличается высочайшей мягкостью в отношении пшеницы.

Для контроля злаковых сорняков «Щёлково Агрохим» предлагает следующие граминициды: ОВСЮГЕН ЭКСПРЕСС, КЭ и АРГО, МЭ. Преимуществом последнего продукта является высокая эффективность против лисохвоста мышехвостниковидного (полевого), который является большой проблемой кубанских растениеводов.

Следующий аспект защиты - фунгицидный. Учитывая необходимость ранневесенних обработок пшеницы, на первый план выходит препарат АЗОРРО, КС, состоящий из карбендазима и азоксистробина. Применение этого фунгицида позволяет снизить сброс листьев, повысить фотосинтетическую активность растений и, как результат, получить хороший урожай.

Для контроля листостебельных заболеваний Ирина Буря рекомендует коллоидные и микроэмульсионные формуляции: препараты на их основе стремительно проникают в растения обеспечивая повышенную эффективность химобработки.

- В работе над повышением качества зерна очень важно не допустить снижения фотосинтетической активности флагового и подфлагового листов. Ведь именно из них происходит отток пластических веществ во время налива колоса. Для решения этой проблемы мы предлагаем несколько вариантов: это фунгициды ТИТУЛ 390, ККР, ТИТУЛ ДУО, ККР и ТРИАДА, ККР. Они обеспечивают защиту растений как от пятнистостей листьев, так и от фузариоза колоса - проблемы, весьма актуальной в условиях Краснодарского края. Выбор определённого фунгицида должен основываться на погодных условиях, складывающихся в сезоне и способствующих развитию тех или иных заболеваний, - сообщила ведущий научный консультант компании.

Что касается инсектицидной защиты пшеницы, в арсенале «Щёлково Агрохим» есть новый, но уже отлично зарекомендовавший себя препарат ЭСПЕРО, КС. Причём для формирования качественного урожая пшеницы инсектициды необходимо использовать несколько раз за сезон при проведении гербицидных и фунгицидных обработок.

Также Ирина Буря остановилась на важной теме листового питания озимой пшеницы. Схема от «Щёлково Агрохим» выглядит следующим образом: совместно с гербицидами в фазу кущения необходимо использовать препарат Ультрамаг Комби для зерновых, а вначале колошения проводить обработку стимулятором Биостим Зерновой. Он содержит аминокислоты - строительные компоненты белка, которые необходимы для получения качественного урожая.

Программа форума «Зерно России» затронула широкий перечень вопросов, актуальных для аграрного сообщества. Среди них - производство сильного, высокопродуктивного посевного материала пшеницы; использование цифровых технологий в современном растениеводстве; эффективность применения микробиологических препаратов; вклад сбалансированного минерального питания в формирование высоких и качественных урожаев. Обсуждение этих и других тем продолжилось в кулуарах. Ясно одно: сельхозсезон 2019-2020 гг. несёт с собой немало рисков. И представителям российского АПК придётся серьёзно потрудиться над получением достойных урожаев, а также над адекватным позиционированием отечественного зерна на мировом рынке.

Яна ВЛАСОВА

08.04.2020 0Рекордный урожай подсолнечника собрала по итогам 2025 года Саратовская область. 2,3 млн тонн маслосемян – не только личный максимум, но и 1 место в России! Важный вклад в достижение внесли гибриды «Щёлково Агрохим». Об этом и многом другом шла речь на IX Агропромышленном форуме «Саратов-Агро. 2026».

В работе форума приняли участие 85 компаний из 16 регионов страны. Центральным событием деловой программы стало заседание коллегии министерства сельского хозяйства области под председательством и.о. зампреда Правительства области – министра сельского хозяйства области Василия Котова. Он сообщил: по итогам сезона саратовские земледельцы собрали достойный урожай, что позволило области сохранить лидерство по ряду ключевых сельхозкультур. Также глава аграрного ведомства отметил рост доли семян отечественной селекции: подсолнечник – 65%, соя – 57%, сахарная свёкла – 22%.

Развитие отечественной селекции – одно из ключевых направлений работы «Щёлково Агрохим». О них участникам заседания коллегии рассказал глава Саратовского представительства компании Алексей Сахно.

Кроме того, он выступил в качестве главного спикера на семинаре «Гибриды подсолнечника селекции «Щёлково Агрохим». Технологии высоких урожаев».

Сегодня в селекционном портфеле компании есть гибриды подсолнечника, адаптированные ко всем технологиям выращивания. Но в Саратовской области, для которой растение-паразит заразиха представляет большую проблему, наибольший интерес вызывают гибриды подсолнечника устойчивые к 7-и расам заразихи. Свои преимущества они показывают в производственных посевах. В том числе, урожайность гибрида Сапсан (технология ИМИ, устойчив к 7 расам заразихи) в одном из хозяйств Балашовского района составила 38 ц/га! И это – при средней урожайности по региону около 23 ц/га, которая уже является окупаемой величиной.

Одной из сильных сторон Сапсана является период вегетации 108-110 дней. По словам Алексея Сахно, для засушливой Саратовской области, особенно актуальны среднеранние гибриды, потому что растениям в таком случае хватает влаги для формирования высоких урожаев.

Кроме того, большие перспективы в регионе есть у гибридов, устойчивых к трибенурон-метилу. «Они более технологичны и экономичны в производстве», – рассказывает наш собеседник. Саратовские аграрии хорошо знакомы с гибридами Карина и Ратник (технология СУМО), которые показывали стабильные результаты урожайности. А сейчас линейка трибенурон-устойчивого подсолнечника пополнилась новым гибридом Солнцепёк, который в ближайшее время можно будет увидеть на полях саратовских хозяйств.

По словам министра Василия Котова, аграрная отрасль региона в очередной раз показала способность адаптироваться и справляться с вызовами природы. В первую очередь это происходит благодаря личной ответственности земледельцев, которые выбирают эффективные технологии, качественную селекцию и сотрудничество с сильными партнёрами – такими, как «Щёлково Агрохим».