Михаил Зазимко: Глава министерства сельского хозяйства Николай Федоров в марте побывал на Кубани и отметил хорошее качество озимых на полях края, что дает надежду на достойный урожай. Потери посевов и связанных с ними затрат на пересев удалось избежать благодаря многим условиям, в том числе, правильной оценке фитосанитарной ситуации, выбранной стратегии защиты растений кубанскими аграриями.

Михаил Зазимко,

доктор сельскохозяйственных наук,

профессор

Эту статью краснодарский ученый Михаил Иванович Зазимко подготовил специально для газеты «Аргумент защиты» за несколько дней до своей гибели. Он был давним и надежным другом нашей газеты: его статьи отличались актуальностью, глубоким анализом, высочайшей компетентностью. В нем счастливо сочетались качества ученого - пытливого исследователя и трудолюбивого землепашца, который всегда добывает урожай своими руками. Последняя публикация Михаила Ивановича Зазимко подтверждает, что он до конца остался верным избранной профессии хлебороба.

Глава министерства сельского хозяйства Николай Федоров в марте побывал на Кубани и отметил хорошее качество озимых на полях края, что дает надежду на достойный урожай. Потери посевов и связанных с ними затрат на пересев удалось избежать благодаря многим условиям, в том числе, правильной оценке фитосанитарной ситуации, выбранной стратегии защиты растений кубанскими аграриями.

- Прошлый год был отмечен частыми и обильными дождями, которые сопровождались порывистым ветром. Непогода пришлась на период созревания и уборки озимой пшеницы, что привело к избыточному увлажнению, задержке созревания и полеганию посевов. На некоторых полях произошло эпифитотийное развитие фузариозных грибов, заражение колосьев плесневыми грибами и бактериями. По данным исследований Кубанского аграрного университета, в двух агроклиматических зонах края на площади 67,7 тысяч гектаров видимые симптомы проявления фузариоза колоса были обнаружены на 21,2 тыс. га (31,3 %). Наибольшее его распространение и развитие в центральной зоне Краснодарского края было обусловлено обильным выпадением осадков именно в период активного заражения растений: от появления колоса до конца цветения - от 20 до 40 мм, а в северной зоне - от 5 до 20 мм. Первые результаты фитопатологической экспертизы урожая 2014 года показали, что даже непораженные колосья озимой пшеницы при закладке во влажную камеру уже на третьи сутки полностью покрывались мицелием фузариозных грибов. Из возбудителей плесневения на семенах была выявлена высокая степень заспорения грибами родов alternaria, epikokkum, cladosporium, мисоr и других. На семенах отдельных сортов - базального и черного бактериозов, твердой головни, а в прикорневой зоне и в верхнем слое почвы активизировались возбудители корневых гнилей различной этиологии: фузариозной, ризоктониозной, офиоболезной. В некоторых хозяйствах края в период цветения мы обнаружили проявление пыльной головни на посевах озимого ячменя. Все это предопределяет стопроцентную контаминацию семян фитопатогенными и сапротрофными микроорганизмами и повышенное накопление их в почве. Пагубное влияние на посевные качества и фитосанитарное состояние семян оказала также задержка уборки семенных посевов, особенно размещенных по предшественнику кукурузе. После их уборки необходимо было провести подсушивание семян до стандартной влажности, чтобы приостановить дальнейшее развитие фузариоза и других фитопатогенных микроорганизмов. Исходя из складывающейся фитосанитарной ситуации, к стратегии, тактике защитных мероприятий озимых культур под урожай 2015 года были предъявлены более жесткие требования, чем в предыдущие годы. Особое внимание, в том числе, было уделено рациональному использованию химических средств защиты растений.

|

|

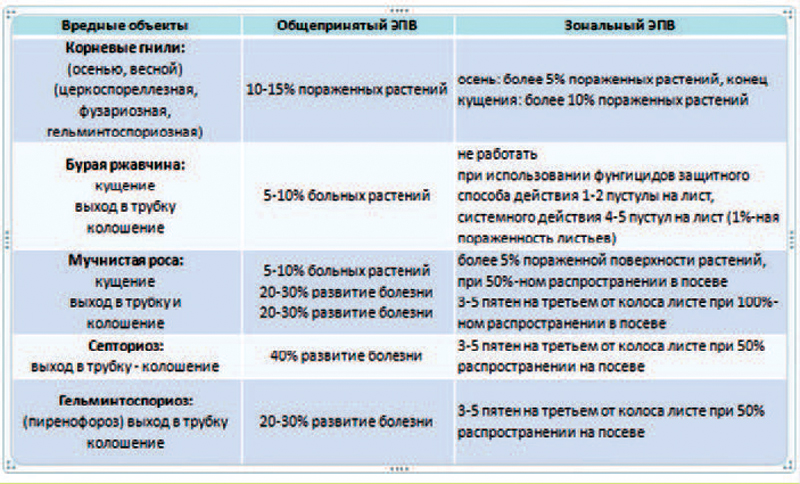

Таблица 1 |

Если посмотреть на состояние посевов, а это более 1,6 тыс. га, то всходы - 10 %, 2-3 листа - 65 % и в кущении (чего никогда у нас не было) - только 24 %. Это потому, что и сев провели в ранние сроки. По фитосанитарному состоянию обстановка в крае с осени была спокойная.

- Доля краснодарских сортов озимой пшеницы в нашем крае очень высокая - более 95 %. В моей картотеке, с учетом всех новых, в том числе, иностранных сортов, которые уже опробованы на Кубани, более 140 сортов озимой пшеницы. Но в приоритете у нас все равно краснодарские, которые прижились и в Ставропольском крае. Сорта КНИИСХ занимают 55 %, а ставропольские, донские и одесские - всю оставшуюся часть. Это не случайно, потому что районированные сорта по многим показателям, в том числе, и по устойчивости к болезням не имеют равных. Пытаются у нас очень активно французские сорта внедрять и даже под нажимом сверху, но они проваливаются, особенно по ржавчине. Использование более устойчивых к корневым гнилям сортов, особенно при посеве после усугубляющих фитосанитарную обстановку предшественников (колосовые, кукуруза на зерно), играет очень большую роль.

|

|

Таблица 2 |

- Такую болезнь, как снежная плесень, на Кубани до 1995 года практически не знали, но с 2000 года она у нас постоянно проявляется и с каждым годом нарастает. Когда и как с ней бороться? Большого эффекта нет ни от протравителей, ни от фунгицидов - 50 %, может быть, от протравителей, не более того. Если это ранние сроки сева, и развивается мощная биомасса, которая настойчиво поднимается из-под снега, то снежная плесень обеспечена. Если же снега нет, то появляются корневые гнили. Эффективное средство борьбы с которыми - фунгицид Беназол. (см. табл.2).

Если обработать посевы осенью за 10 дней до конца вегетации, то это мероприятие довольно эффективное - 82 %, есть прибавка урожая 7,4 ц/га. Если мы не провели обработку осенью, а сделали весной, при возобновлении вегетации после вегетации (в этом году у нас получилось 1 марта), то эффект - 62 %, прибавка только 4,3 ц/га. Но если мы опоздали и провели обработку в конце кущения-начала выхода в трубку, то результат один - «деньги на ветер».

- Что касается корневых гнилей, которые бывают разными, а в последние годы к ним добавилась еще и гниль стебля, то период оптимальной защиты - осенний. Обработку нужно проводить только до начала кущения, а если это делать позже, в период выхода в трубку и даже до колошения, никакого эффекта не будет. Офиоболезная корневая гниль появляется у нас только весной. Может ли защитить от нее обработка семян? Конечно, нет. Поэтому против этого заболевания обработки фунгицидами в ранневесенний период - самый верный путь.

|

|

Таблица 3 |

- Мы постоянно работаем над порогом вредоносности или, если говорить о болезни, порогом защиты. В регионах разный допустимый процент пораженных растений (см.табл. 3).

У нас, в России, раньше допускалось до 20 %, в Беларуси - 12-15 %. Это все приводит к сильному развитию гнилей и потере урожая. Поэтому сегодня ЭПВ вредоносности не более 5 %. Это важно в том плане, что и объемы применения препаратов против корневых гнилей надо увеличивать.

- Что касается листовых болезней, то здесь критерий - третий лист, сигнальный. По флаговому листу надо не работать, как иногда говорят, а защищать. Как? Появился флаговый лист - смотрим болезни, есть они или нет, какой объем? Если болезнь дала о себе знать на третьем листе, ниже флагового, а пороги мы установили: не более 5 % пораженных растений по мучнистой росе, 1-2 пустулы - по ржавчине, 3-5 пятен по септориозу, то наступило время для применения фунгицида. Конечно, если ситуация экстремальная - больше 3-5 пятен - тогда работы должны вестись по флаговому листу. Если мы обрабатываем фунгицидом в фазу выхода флаг-листа или спустя неделю от начала колошения, то разницы в эффективности не будет. Если ожидается ситуация по фузариозу, - а у нас в этом году была вспышка: на некоторых полях в центральной зоне наблюдалось 100 % распространение болезни.

|

|

Таблица 4 |

При подобной ситуации по фузариозу определитель один - условия заражения: если дней за 10 до цветения выпадет 15 мм и более осадков, заражение будет очень раннее. Поэтому обработку необходимо подвинуть к началу цветения. Закрыв растения в этот период, мы уменьшим или отодвинем инфекцию. Но если идет развитие септориоза, и он уже вот-вот перейдет на колос, то надо действовать чуть раньше - работать по флаговому листу и в начале колошения. Но редко бывает, чтобы один патоген поражал растение. Обычно их несколько (см. табл. 4).

Соотношение фузариозно-церкоспореллезное превалирует чаще. Прибавка к контролю здесь больше 13 ц, потому что большие потери были в стеблестое. Применение фунгицида Беназол против гнилей дает прибавку урожая более12 %. Но если превалирует офеоболезно-фузариозный тип или офолеболезно-церкоспореллезный, то затраты практически не окупаются. Без знания этих объектов, их этиологии и особенностей развития бороться с ними трудно. Если проанализировать действие фунгицидов по влиянию на корневые гнили, то можно увидеть, что по церкоспорелезу их эффективности достаточно, по фузариозу эффект тоже высокий, по снежной плесени тоже есть эффект, но несколько ниже, чем по другим возбудителям.

|

|

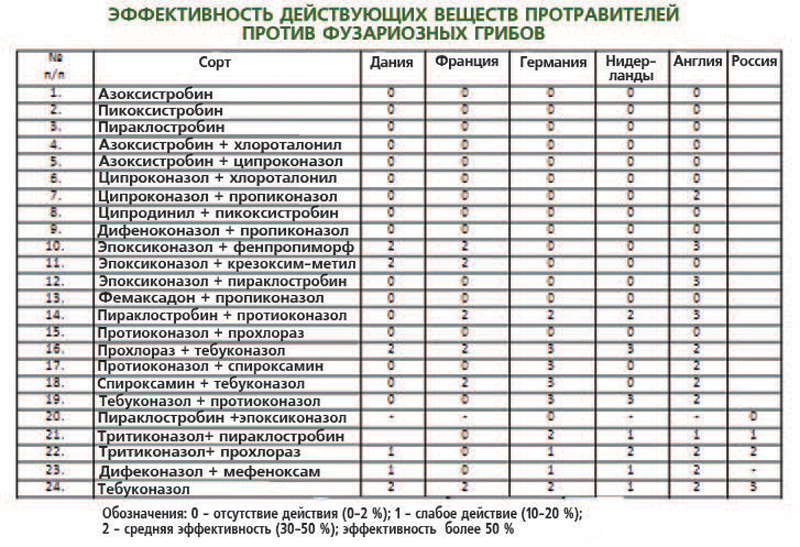

Таблица 5 |

Отметим, что такие д. в., как прохлораз, имазалил, тебуконазол вошли, например, в фунгицидный протравитель Поларис компании «Щелково Агрохим». Он предназначен для предпосевной обработки семян зерновых культур, хорошо действует по фузариозным гнилям. Но особая ценность препарата Поларис - в высокой эффективности против снежной плесени, альтернариоза, распространение и вредоносность которых в последние годы на Кубани резко возросла. Когда говорят, что препарат неэффективен, хотя его потенциал очень высокий, это означает, что на результат влияют какие-то другие факторы. Даже такой, к примеру, как температура. Наши специалисты проанализировали динамику изменения метеорологических показателей за 1936-2010 годы. Оказалось, что идет потепление на 2 градуса. А это и на болезни, и на культуры, естественно, очень сильно влияет.

- Это заболевание известно под различными названиями: гибеллиноз, или гибеллинозная корневая гниль, белосоломенная болезнь, гибеллинозная или ложная глазковая пятнистость, гниль основания стебля пшеницы, белая корневая гниль пшеницы. Диагностика его затруднена. Тем не менее, наиболее известным и весьма вредоносным патоген остается на юге России. В Краснодарском крае мы уже озабочены этим объектом, хотя его немного. Гибеллинозная гниль развивается и распространяется по разным предшественникам, сортам озимой пшеницы и способам обработки почвы. Проявляется, начиная с фазы шильца-кущения, в виде прикорневой гнили. Заболевание продвигается вверх по стеблю и приобретает характер гнили стеблей, позже отмечается поражение колоса - гниль колосковых чешуй и остей. Кроме того, Gibellina cerealis поражает и листовые пластинки, вызывая их пожелтение и преждевременное усыхание. При заражении с осени пораженные растения часто погибают, поражение патогеном весной приводит к отмиранию побегов на стадии кущения, ломкости стеблей, формированию щуплого колоса, часто вообще без зерна.

На заметку

По подкормке. 3-4 подкормки мало кто делает - экономически это невыгодно. Но если делать обработки, то нельзя их делать сближенными. Если в ранневесенний период подкормили, значит, надо подождать не меньше, чем две недели.

Ультраскороспелые и скороспелые сорта за счет более раннего наступления фазы выхода в трубку чаще страдают от повреждения гербицидами. Их обрабатывают в первую очередь.

Преждевременная вторая азотная подкормка существенно осложняет фитосанитарную обстановку, усиливая поражение растений мучнистой росой и другими листовыми болезнями.

«Аргумент защиты» 21.05.2015 0

Компания «Щёлково Агрохим» подвела итоги конкурса студенческих работ в рамках проекта «Бетарен Академия». В своих исследованиях конкурсанты раскрывают потенциал новых продуктов компании на практике.

Глава Красноярского представительства «Щёлково Агрохим» Олег Беляев поздравляет Романа Колеснева с призовым местом

Один из ярких примеров – проект серебряного призёра конкурса, студента 1-го курса магистратуры по направлению «Агрономия» Романа Колеснева. Он оценивал влияние средств защиты растений на фитосанитарное состояние и продуктивность яровой пшеницы в Красноярском крае.

Главным объектом исследования Романа стали гербицид против злаковых сорняков АРГО ПРИМ, МЭ и новый гербицид против двудольных ГЛОК, ВДГ. Их применили на посевах яровой пшеницы сорта Новосибирская 15.

Исходная засорённость поля была сильной – в среднем 87,1 шт./м2 при массе сорняков 235,8 г/м2. Основные сорные объекты – марь белая и щирица жминдовидная. На опытном участке провели обработку баковой смесью АРГО ПРИМ, МЭ (0,5 л/га) + ГЛОК, ВДГ (40 г/га). Для более эффективного действия в баковой смеси использовали смачиватель САТЕЛЛИТ, Ж (0,2 л/га). Со своей задачей гербициды справились на «отлично»!

Яровая пшеница на обработанном участке в условиях отсутствия конкуренции за свет, воду и питательные вещества увеличила озернённость колоса и массу 1000 зерен. Итог: всего 15,6 ц/га на контроле и более 30 ц/га в опыте с АРГО ПРИМ, МЭ и ГЛОК, ВДГ. Но главное – это экономика. Рентабельность производства на опытном варианте выросла до 103,9% против 63% на контроле.

Посевы после обработки АРГО ПРИМ, МЭ и ГЛОК, ВДГ

Урожайность в опыте почти вдвое выше!

Благодарим Романа Колеснева и его научного руководителя Дмитрия Ступницкого за проведённый опыт, поздравляем с призовым местом в конкурсе и желаем дальнейших профессиональных достижений и открытий!

Напоминаем, что проект «Бетарен Академия» от «Щёлково Агрохим» - это образовательная программа, направленная на поиск и поддержку талантливых студентов в России и странах СНГ. Конкурс исследовательских работ - одна из его ступеней. Победители получают денежные премии, именные стипендии, возможность стажировки и трудоустройства в «Щёлково Агрохим». Очередной приём заявок на конкурс стартует уже 1 марта! Торопитесь подать заявку на участие и не упустите свой шанс проявить себя! Подробные условия участия по ссылке.