«Где маржа» – конференция, которая давно стала событийным брендом для российского аграрного сообщества. Ежегодно ведущие отраслевые эксперты, представители власти и аграрии анализируют на её полях промежуточные итоги сельхозсезона и возможные сценарии его дальнейшего развития. В свою очередь, аналитики Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР является бессменным организатором конференции) дают прогнозы, опираясь на которые участники рынка выстраивают стратегию дальнейшей работы.

На каждый вызов – своё решение

О проблемах, с которыми пришлось столкнуться аграриям в 2022 году, напомнил Андрей Разин, заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации. Серьёзный скачок ключевой ставки, снижение курса рубля, разрыв логистических цепочек, проблемы с поставками сельхозтехники и запчастей, а также средств защиты растений... В совокупности эти события сложились в картинку «идеального шторма» в отрасли.

В свою очередь, правительство страны и федеральный Минсельхоз старались реагировать на эти вызовы максимально оперативно. Так, кабмин ввёл для аграриев льготные кредиты до 5% на производство и переработку сырья. В части сельхозтехники и комплектующих был легализован параллельный импорт. Средства защиты растений разрешили ввозить через любой пропускной пункт государственной границы, а государственный надзор в области безопасного обращения с этими веществами – осуществлять в местах их временного хранения.

«Это решение позволило ритмично пройти посевную, и мы продлили его на 2023 год», – отметил замминистра.

Вообще, уход иностранных игроков с российского рынка заставил серьёзно задуматься о том, можно ли безраздельно доверять зарубежным партнёрам: «Призываем отечественный бизнес активно включаться в процесс селекции и семеноводства, чтобы связка «бизнес – наука – сельхозпроизводитель» была более тесной и продуктивной. Мы видим, что рынок уже начинает перестраиваться, крупный бизнес обращает внимание на семеноводство. Это является позитивным сигналом, который мы планируем развивать, чтобы обеспечить потребности отрасли в качественном посевном и посадочном материале», – резюмировал Андрей Разин.

Роман Некрасов, директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ, подтверждает: ситуация в селекции и семеноводстве остаётся тревожной, ведь колоссальный объём посевного материала поступает в Россию из-за рубежа. Но принципиальная позиция федерального аграрного ведомства заключается в максимальном содействии производству семян на территории России, а также развитию отечественной селекционной науки. Основная цель – создавать внутри страны конкурентоспособные сорта и гибриды культурных растений, адаптированных к определённым погодно-климатическим условиям и обеспечивающих продовольственную безопасность России.

«Чтобы стимулировать частный бизнес, мы корректируем направление Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства в части развития селекции и семеноводства. Кроме того, существенно увеличиваем возмещение по капексам по строительству селекционно-семеноводческих учреждений. Надеемся, что эти меры господдержки позволят в долгосрочной перспективе решить вопрос с локализацией производства семян основных сельхозкультур на территории Российской Федерации», – сообщил Роман Некрасов.

Что касается средств защиты растений, российские агрохимические компании обладают ассортиментом, необходимым для отрасли. Сигналов о дефиците пестицидов из регионов не поступает. Однако на первый план выходит задача по локализации производства ХСЗР на территории нашей страны, добавил чиновник.

«Щёлково Агрохим»: импорт заместить и вытеснить!

Задолго до событий 2022 года курс на импортозамещение взяла компания «Щёлково Агрохим». Её генеральный директор, д. х. н., академик РАН Салис Каракотов также принял участие в конференции «Где маржа – 2023». Он сообщил, что объёмы потребления средств защиты растений в России с 2010 года демонстрируют положительную динамику. Стартовав с отметки 51,8 тыс. тонн, к 2022 году данный показатель достиг 216,3 тыс. тонн. Из них 118,3 тыс. тонн – препараты российского производства. Что касается импортных пестицидов, то объёмы их использования с 2017 года падают (с 78,2 до 50 тыс. тонн в 2022 году). Таким образом, импортозамещение средств защиты растений происходит уверенными темпами.

«Предположу, что в 2023 году объёмы потребления глифосатсодержащих гербицидов вернутся на прежние позиции. С другой стороны, вопросы вызывает ситуация с низким потреблением фунгицидов в России, что приводит к ухудшению качества зерна», – говорит Салис Каракотов.

Если говорить об отдельных группах ХСЗР, в прошлом году произошло снижение потребления гербицидов. В первую очередь это связано с сокращением доли глифосатов, что было вызвано их сильным подорожанием.

«Предположу, что в 2023 году объёмы потребления глифосатсодержащих гербицидов вернутся на прежние позиции. С другой стороны, вопросы вызывает ситуация с низким потреблением фунгицидов в России, что приводит к ухудшению качества зерна», – говорит академик РАН.

Но вернёмся к теме импортозамещения. Российские аграрии могут не опасаться того, что иностранные производители пестицидов внезапно покинут рынок, ведь отечественные компании готовы удовлетворить их потребности. Так, в скором времени на подмосковной площадке «Щёлково Агрохим» будет введено в строй ещё одно крупное производство мощностью 20 тыс. тонн. Кроме того, в 2023 году ожидается запуск завода в Узбекистане, в результате чего отпадёт необходимость в экспорте «щёлковских» препаратов в эту страну.

Оптимистично выглядят прогнозы Салиса Каракотова относительно цен на ХСЗР. К концу 2022 года они снизились в среднем на 12%, и этот процесс продолжается. В результате по отношению к прошлому году, уверен докладчик, снижение достигнет 15-18%.

Вторая часть презентации была посвящена российской селекции и семеноводству: как известно, «Щёлково Агрохим» реализует проекты по основным сельхозкультурам. На сегодняшний день в семенном портфеле компании имеется 16 сортов пшеницы, 11 – сои, один –

рапса; 27 гибридов сахарной свёклы, 13 – подсолнечника, 10 – кукурузы. Но Салис Добаевич акцентировал внимание присутствующих на высокой зависимости российского рынка от иностранных семян сои: «Ещё пять-шесть лет назад мы использовали преимущественно отечественные семена сои. А теперь более 50% рынка принадлежит иностранным компаниям, – посетовал он. – Культура важнейшая, а мы её упустили. И сейчас необходимо исправлять эту ситуацию».

В прошлом году компания «Щёлково Агрохим» провела в Орловской области масштабные испытания сортов и гибридов основных сельскохозяйственных культур. Если говорить о сое, результаты уборки показали наличие у российских компаний отличных сортов. Это селекционные достижения ФГБНУ «ФНЦ «ВНИИМК им. В. С. Пустовойта» (Краснодар), ФГБНУ «Омский АНЦ», ФГБНУ «Самарский НИИСХ им. Н. М. Тулайкова», а также компаний «СОКО» и «Щёлково Агрохим». В большинстве случаев уровень урожайности варьировался в пределах 20-29 ц/га, а содержание протеина – около 40%.

«Что же мешает нам вытеснить импортные семена сои с рынка? Основная проблема заключается в плохой организации: в отсутствии технологий и подрабатывающих семенных заводов с хорошей калибровкой семян», – констатировал Салис Каракотов.

Впрочем, у компании «Щёлково Агрохим» таких проблем нет: в прошлом году она открыла завод по нетравмирующей подготовке семян «Бетагран Семена». А в нынешнем году ставит задачу произвести не менее 20-25 тыс. тонн семян сои высоких репродукций. Это позволит компании занять 20% рынка, утверждает Салис Каракотов.

«Цифра» – как фактор маржинальности

Прошлый год принёс глобальные перемены на российском рынке сельхозтехники. Роман Некрасов напомнил, что ряд иностранных компаний отказался от выполнения сервисных и гарантийных обязательств, без каких-либо внятных объяснений покинув рынок. Несмотря на эту внезапность, отечественные производители достаточно быстро «перестроились» и адаптировались к новому режиму работу. Так что сегодня спрос на сельхозтехнику в значительной степени удовлетворяется за счёт собственного производства.

Сегодня спрос на сельхозтехнику в значительной степени удовлетворяется за счёт российского производства.

«Надеемся, что в этом году наши машиностроители обеспечат необходимый объём производства, а мы за счёт государственной поддержки – в первую очередь за счёт льготного лизинга и льготного кредитования – обеспечим хороший платёжеспособный спрос», – пообещал замминистра.

Несмотря на существующие сложности, от своих обязательств российские сельхозмашиностроители не отказываются. По словам Алексея Швейцова, первого заместителя генерального директора, директора Центра продаж, маркетинга и сервиса Ростсельмаш, компания работает над себестоимостью. «Так что в 2023 году потрясений по ценовой конъюнктуре комбайнов Ростсельмаш не будет», – пообещал он.

При этом докладчик напомнил о другом негативном факторе: о колоссальном сокращении финансирования программы субсидирования производителей сельхозтехники («Программа 1432»). Если в минувшем году её финансирование составило 8 млрд руб., то в нынешнем снизилось до 2 млрд руб. А ведь ещё совсем недавно, в 2020-2021 гг., на программу выделялось по 14 млрд рублей. Сумму, заложенную в бюджете сегодня, сами сельхозмашиностроители называют «ничтожно малой». Тем более что низкие цены на зерно грозят настоящим падением рынка техники.

Отдельно докладчик остановился на теме цифровизации сельского хозяйства. В этом направлении Ростсельмаш ведёт активную работу: по словам Швейцова, «за прошлый год ни одна машина не стала проще».

Использование цифровых технологий – ещё один способ повысить маржинальность растениеводческого бизнеса, уверен спикер. Согласно статистике Ростсельмаш, в связи с ростом издержек и снижением цен на зерно рентабельность аграриев снизилась с 25,6 (2021 год) до 20,9%. Решающие значение приобретает использование технологий повышения эффективности проведения агроопераций. К ним относятся современная техника и электронные системы Ростсельмаш: они позволяют увеличивать маржу за счёт роста производительности и/или снижения издержек.

Нужен экспортный рекорд

Об актуальных тенденциях мирового и российского аграрно-продовольственных рынков рассказал Дмитрий Рылько, генеральный директор ИКАР. В начале доклада он констатировал абсолютно феноменальный рост российского ВВП в сельском хозяйстве – более 10%. И основной вклад в столь высокий показатель внесла продукция растениеводства: в первую очередь рекордные урожаи зерна и масличных. Но у этой медали есть и обратная сторона: «Никогда нашей стране не приходилось хранить такое количество зерна и масличных. При этом внутренний рынок очень консервативен и крайне неэластичен. Так что вся надежда – на внешние рынки. Однако всем известно о существовании неформальных санкций против России», – рассуждает Рылько.

А теперь о темпах отгрузки российского зерна за рубеж. В июле-сентябре прошлого года они были низкими. Впрочем, начиная со второй половины октября экспорт вышел на супервысокие уровни. В декабре и январе Россия поставила 4,6 и 3,9 млн тонн пшеницы и по 0,8 млн тонн остального зерна соответственно. Для этих месяцев – исторические максимумы! Но в феврале сохранить высокие темпы отгрузок мешали неблагоприятная погода в портах и землетрясение в Турции.

Аналитики ИКАР прогнозируют снижение мировых цен на зерно в 2023 году.

Так что теперь установление нового рекорда по экспорту – 46 млн тонн пшеницы и 57 млн тонн зерна в целом – стоит под большим вопросом. Чтобы достичь этих показателей, после очень тяжёлого февраля стране нужно каждый месяц экспортировать рекордный объём зерна. Задача очень сложная. Но, осуществив её, Россия сможет «разгрузить» внутренний рынок.

Дмитрий Рылько привёл следующие цифры: в сезоне-2022/2023 внутреннее потребление пшеницы составило 50,5 млн тонн. Даже если экспорт достигнет рекордных 46 млн тонн, то объёмы преходящих остатков, с которыми Россия встретит сезон-2023/2024, окажутся грандиозными – 17,6 млн тонн.

В таком случае, чтобы в следующем сезоне закрыть внутренние потребности в пшенице (48 млн тонн) и выполнить обязательства по экспорту (40 млн тонн), объём произведённой пшеницы должен составить 79,5 млн тонн, а зерна в целом – 123,5 млн тонн. Это позволит завершить сезон-2023/2024 с нормальными запасами в 9,2 (пшеница) и 11 млн тонн (зерно в целом).

Вопрос, волнующий весь рынок: по какой цене будет экспортироваться российская пшеница в новом сезоне? Вопреки обещаниям других экспертов, аналитики ИКАР прогнозируют не рост, а снижение мировых цен. Дмитрий Рылько обратил внимание на то, что рост процентных ставок по всему миру вызвал серьёзные проблемы у импортёров. Развивающимся странам становится сложнее кредитоваться и финансировать свои закупки.

Пиковые значения мировых цен были достигнуты в марте 2022 года, после чего они пошли на спад. Так что к концу сезона на базисе FOB Новороссийск цена на пшеницу с протеином 12,5% может уменьшиться с 295-300 до 280-285 $ за тонну.

Но на цены внутри России фактор мировых цен значительного влияния не оказывает. По словам Дмитрия Рылько, пошлины поставили российское зерновое хозяйство в условия, при которых очень сложно на базисе CPT Новороссийск вырваться за пределы 14-15 тыс. руб./т пшеницы с протеином 12,5% (без НДС).

Маржа ушла

Говоря об экспорте, невозможно не затронуть тему государственных пошлин. «Кавалерийские атаки противников экспортных пошлин, а также сторонников их смягчения пока разбиваются о глубокоэшелонированную оборону из ряда аргументов», – образно выразился эксперт.

Среди этих аргументов – мнение о том, что отмена или снижение пошлины приведут к падению мировых цен, в результате чего отечественные аграрии ничего не выиграют, а государство вообще проиграет. Аналитики ИКАР считают, что данный аргумент серьёзен в отношении пшеницы, но неактуален в отношении ячменя и кукурузы. К прочим аргументам относится риск разгона продовольственной инфляции. Кроме того, собранные пошлины возвращаются в аграрный сектор через определённые бюджетные статьи.

«Однако экспортные пошлины ставят под сомнение традиционные программы хранения и получения ценовой премии в конце сезона. В текущем сезоне так и получилось: чем дольше хранишь, тем больше работаешь в убыток», – посетовал Дмитрий Рылько.

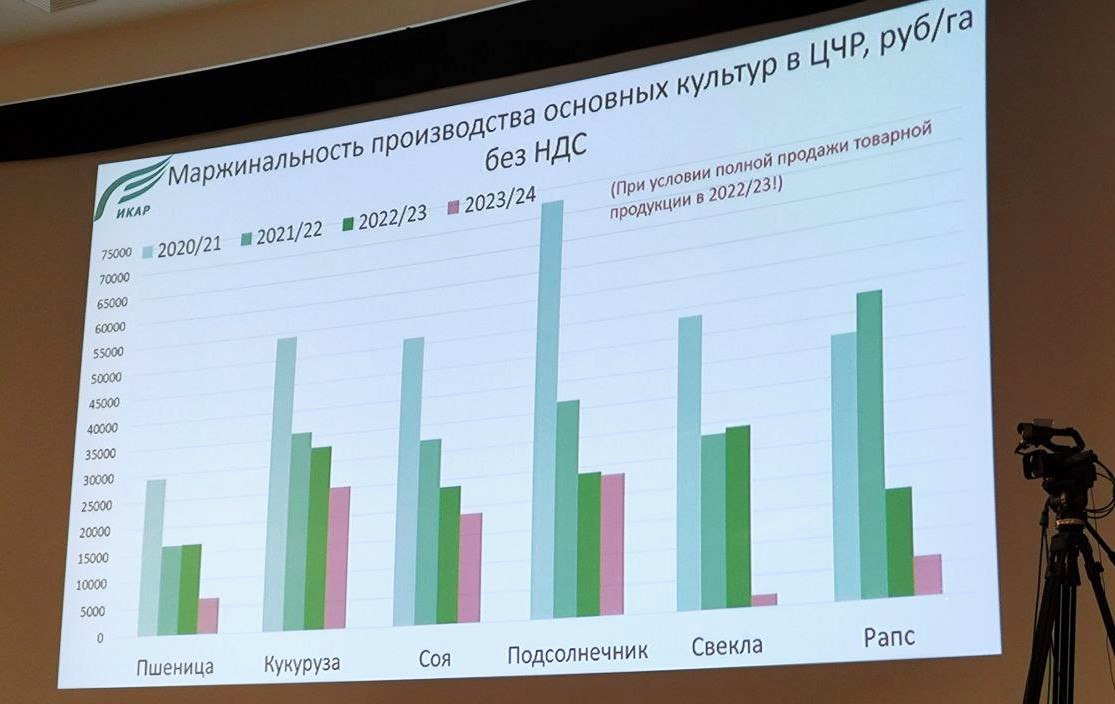

Но что же будет с маржей? В сезоне-2022/2023 она серьёзно упадёт даже в случае полной продажи товарной продукции. А в следующем сезоне ситуация может стать ещё более печальной, полагает спикер.

На юге России пшеница всё ещё является рентабельной сельхозкультурой. Хотя и здесь разница между затратами и выручкой стремительно сокращается. Так, в Краснодарском крае при средней выручке с гектара на уровне 97 тыс. рублей расчётные затраты на будущий урожай составляют 65 тыс. рублей. В Ростовской области гектар пшеницы приносит в среднем 42 тыс. рублей, но под урожай следующего сезона он же «забирает» 34 тыс. рублей. «Математические расчёты аналитиков оптимизма не внушают: при FOB на уровне 285 $ за тонну пшеницы с протеином 12,5% и курсе 74 рубля за доллар картинка выходит печальная», – прогнозирует Рылько.

«Экспортные пошлины ставят под сомнение традиционные программы хранения и получения ценовой премии в конце сезона. Чем дольше хранишь, тем больше работаешь в убыток», - считает Дмитрий Рылько.

О формировании тренда на снижение рентабельности АПК говорили и другие участники конференции. Среди них – Олеся Калашникова, директор департамента крупного бизнеса АО «Россельхозбанк». По её словам, данный тренд сформирован тремя факторами: снижением мировых и внутренних цен в основных экспортных товарных группах, стагнацией внутреннего рынка, а также ростом себестоимости и затрат на логистику. Характерно, что в 2023 году снижение рентабельности продолжится. Вместе с тем ожидается сохранение отрицательной динамики инвестиционной активности в АПК.

Сергей Оробинский, генеральный директор ГК «Агротех-Гарант», также констатировал снижение рентабельности. За последние 15 лет затраты на производство озимой пшеницы в компании выросли шестикратно: с 7,8 тыс. до 42 тыс. рублей на гектар. При этом выросли затраты и на семена, и на средства защиты растений, и на оплату труда. Но самый колоссальный – пятнадцатикратный! – скачок произошёл по статье минеральных удобрений: с 814 до 12,1 тыс. руб./га. «Обвал цены 2022 года поставил под сомнение целесообразность выращивания озимой пшеницы. Маржа ушла!» – резюмировал бизнесмен.

Государство – аграриям

Заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова также констатировала снижение рентабельности агропроизводства. Согласно данным ведомства, если в 2021 году рентабельность деятельности сельхозорганизаций составляла 25,6% (с учётом субсидий), то по итогам прошлого года данный показатель опустился до 21%.

В свою очередь, государство продолжает поддерживать аграриев субсидиями. В нынешнем году на выполнение трёх госпрограмм будет выделено не менее 445,8 млрд рублей. Львиная доля этих средств пойдёт на государственную программу развития сельского хозяйства: 347,5 млрд рублей.

Первое направление господдержки – межбюджетные трансферты: это прямые субсидии, которые доводятся до сельхозпроизводителей через регионы. Кстати, в нём появилась новая программа: производство овощей и картофеля, на которое выделено 5 млрд руб. Кроме того, увеличены меры господдержки по отдельным направлениям: по развитию виноградарства и виноделия, сельского туризма, тепличного сектора на Дальнем Востоке.

Второе направление господдержки – субсидирование льготных кредитов и возмещение части капексов по проектам. По нему, кроме производства овощей и картофеля, были увеличены суммы на поддержку садоводства и молочного животноводства.

Среди прочих новых форм поддержки на 2023 год – увеличение с 20 до 50% размера компенсации капзатрат на строительство селекционно-семеноводческих центров.

Также увеличена господдержка комплексного развития сельских территорий – с 51,3 до 59,9 млрд рублей. «Все, кто работает на селе, понимают, что без «социалки» невозможно привлечь кадры и полноценно развиваться», – пояснила замминистра. Кроме того, с 23,8 до 38,4 млрд рублей увеличен бюджет на поддержку мелиорации, сообщила Елена Фастова.

Ещё одной популярной мерой господдержки являются льготные кредиты. В прошлом году объём фактического освоения составил около 180 млрд рублей. План льготного кредитования в нынешнем – почти 158 млрд рублей. Разница связана с высокой средневзвешенной ставкой Банка России, установившейся в 2022 году (10,6% против 7,5% сейчас). При этом выделенных в текущем году средств будет достаточно, чтобы сохранить объём кредитования, равный показателю года минувшего, уверена замминистра.

Яна Власова

Глава Нижегородского представительства «Щёлково Агрохим» Наталья Ермолаева сообщила о кратном увеличении спроса на семена озимой пшеницы сорта Ермоловка.

Этот сорт вызвал особый интерес нижегородских аграриев – руководителей и главных агрономов сельхозпредприятий и районных отделов сельского хозяйства всей области, собравшихся на семинар «Технологии компании «Щёлково Агрохим» по возделыванию зерновых культур и картофеля в Левобережье Нижегородской области», который принимал СПК Ордена Трудового Красного Знамени колхоз им. Куйбышева.

Участников семинара приветствовали заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Нижегородской области Олег Григорьев и председатель СПК Евгений Кочетов.

Колхоз им. Куйбышева – давний партнёр АО «Щёлково Агрохим», а за последние пять лет при защите растений хозяйство практически на 100% перешло на защиту сельхозкультур препаратами «Щёлково Агрохим». Кроме того, СПК значительно увеличило площади под сортами, селекцией и семеноводством которых занимается компания.

В частности, в сельхозпредприятии расширены посевы озимой пшеницы сорта Ермоловка. Это – высокопродуктивный сорт с потенциалом урожайности более 150 ц/га, и за достигнутые рекордные показатели её сорт уже дважды внесён в «Книгу рекордов России». Семена озимой пшеницы и ещё нескольких культур от нуля и до выхода в производство аграрии получают от НПО «Бетагран Семена» АО «Щёлково Агрохим» в Орловской области.

На фото справа налево: замминистра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Нижегородской области Олег Григорьев, председатель колхоза имени Куйбышева Евгений Кочетов, директор департамента селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур «Щёлково Агрохим» Александр Прянишников, глава Нижегородского представительства «Щёлково Агрохим» Наталья Ермолаева и директор СПК Дубенский Николай Рыбин

Директор департамента селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур «Щёлково Агрохим» Александр Прянишиников в своём докладе рассказал о системной работе «Щёлково Агрохим» по селекции, направленной на улучшение сельскохозяйственного производства России. Среди сортов, которые расширят линейку сортов озимой пшеницы, назвал связанный с регионом сорт Болдинский, который сейчас проходит госиспытания. Такое сообщение определённо вызвало у нижегородских аграриев чувство гордости, тем более, по словам Прянишникова, от новых сортов озимой пшеницы «Щёлково Агрохим» ждут ещё больших результатов.

Потенциал Ермоловки участники семинара на полях СПК оценили в превосходной степени. Специалисты предприятия отметили, что для получения высокого результата необходимо соблюдать рекомендации технологического паспорта, который у «Щёлково Агрохим» имеется ко всем своим сортам и гибридам.

В системе защиты Ермоловки СПК колхоз им. Куйбышева использует препараты «Щёлково Агрохим» АЗОРРО, КС; ПИКСЕЛЬ, МД; ТИТУЛ ТРИО, ККР; ЭСПЕРО, КС; АРГО ПРИМ, МЭ; БЕРЕТТА, МД; ЭЙС, ККР; ТРИАДА, ККР.

Участники семинара единодушно отметили прекрасное состояние посевов озимой пшеницы и картофеля, чистых от сорняков, болезней, вредных насекомых, что стало результатом применения схем защит «Щёлково Агрохим», в том числе с использованием препаратов для листового питания.

Специалист департамента развития АО «Щелково Агрохим» Фёдор Игралиев уделил внимание теме сбалансированного питания для получения высоких урожаев».

В СПК колхоз им. Куйбышева при выращивании Ермоловки в схеме подкормок в первую обработку, в фазу кущения, применяют УЛЬТРАМАГ КОМБИ для зерновых и УЛЬТРАМАГ БОР, во вторую обработку – в фазу флагового листа – БИОСТИМ ЗЕРНОВОЙ, в третью обработку – в фазу созревания – БИОСТИМ УНИВЕРСАЛ, УЛЬТРАМАГ СУПЕР СЕРА-900, УЛЬТРАМАГ КАЛИЙ. Все эти продукты помогают получать не только высокий урожай, но и зерно продовольственного качества.

После подробного знакомства с генетикой и технологией выращивания сорта Ермоловка, как рассказала Наталья Ермолаева, от участников семинара начали активно поступать заявки на приобретение семян.

Прекрасные отзывы нижегородских аграриев получила система защиты и питания картофеля препаратами «Щёлково Агрохим», но у картофелеводов есть запрос на расширение регистрации препаратов ПИРЕЛЛИ, КЭ и ЮНОНА, МЭ на эту культуру для борьбы с подгрызающей совкой.

На любую угрозу фитосанитарной обстановки в посевах сельскохозяйственных культур Нижегородской области, о которых рассказала на семинаре начальник отдела защиты растений филиала Россельхозцентра по Нижегородской области Елена Сергеева, у «Щёлково Агрохим» есть конкретный ответ.