24 октября в Москве прошла конференция «Российское растениеводство. Осень», посвящённая предварительным итогам сельхозсезона и прогнозам на следующий год. Приглашённые эксперты обсудили основные вызовы, с которыми сталкивается отрасль, в том числе проблему обеспеченности АПК семенами.

В конференции приняли участие представители отраслевых объединений, финансовых организаций, аналитики рынка, а также специалисты агроснабженческих компаний, трейдеры, руководители и сотрудники агропредприятий. Обсуждался широкий круг вопросов, включая влияние экстремальных погодных условий на урожай текущего сезона, рентабельность зерновых и масличных, итоги и прогнозы по экспорту продукции АПК, болевые точки по обеспечению агропредприятий всем необходимым к новому полевому сезону.

Одним из первых спикеров конференции стал зампрезидента РАН, академик РАН, председатель Комитета ТПП РФ по развитию АПК Пётр Чекмарёв. Он рассказал о ходе сева озимых в стране и отметил, что в текущем сельхозгоду аграрии могут испытывать ряд экономических сложностей в вопросах обеспечения ГСМ, техникой, а также качественными семенами. По последнему пункту между спикерами развернулась дискуссия. В настоящее время Минсельхоз РФ просчитывает квоты на поставки импортных семян и, по мнению одного из спикеров, директора консалтингового агентства «Яков и партнёры» Алексея Клецко, сегодня полный переход к российской селекции может стоить рынку 250-300 млрд рублей за счёт потери урожайности. По словам спикера, по таким культурам, как соя, подсолнечник, кукуруза и сахарная свёкла отечественные сорта и гибриды уступают зарубежным на 10-50%.

По мнению Петра Чекмарёва, эта информация не соответствует действительности. «Не надо вводить в заблуждение аудиторию и создавать впечатление, что, если нам завтра импортные семена не поставят, то ничего не будет. Мы будем жить и дальше. Сегодня потенциал российских сортов и гибридов не использован. На примере пшеницы при потенциале 10 т/га мы получаем 3 т/га. Потому что не хватает техники, недостаточно вносится удобрений и средств защиты растений, не проводится вовремя уборка. Так что дело не в генетике российских сортов и гибридов, а в технической оснащённости и технологиях».

Мысль академика РАН продолжил и подтвердил руководитель по продажам семян «Щёлково Агрохим» Андрей Подлесный, который рассказал о гибридах масличного подсолнечника российской селекции. По его словам, «Щёлково Агрохим» сегодня предлагает семена гибридов подсолнечника под все основные технологии: классическую, для устойчивых в имидазолинонам, для устойчивых к сульфонил-мочевинам. В 2024 году объём производства семян подсолнечника компанией составил около 600 тыс. посевных единиц, что обеспечит сев культуры на площади около 1,4-1,5 млн га (в целом под подсолнечником в РФ занято около 10 млн га). Всего же в 2024 году «Щёлково Агрохим» реализовало семян ряда культур, включая подсолнечник, сахарную свёклу, кукурузу, пшеницу и рапс на сумму более 6 млрд рублей.

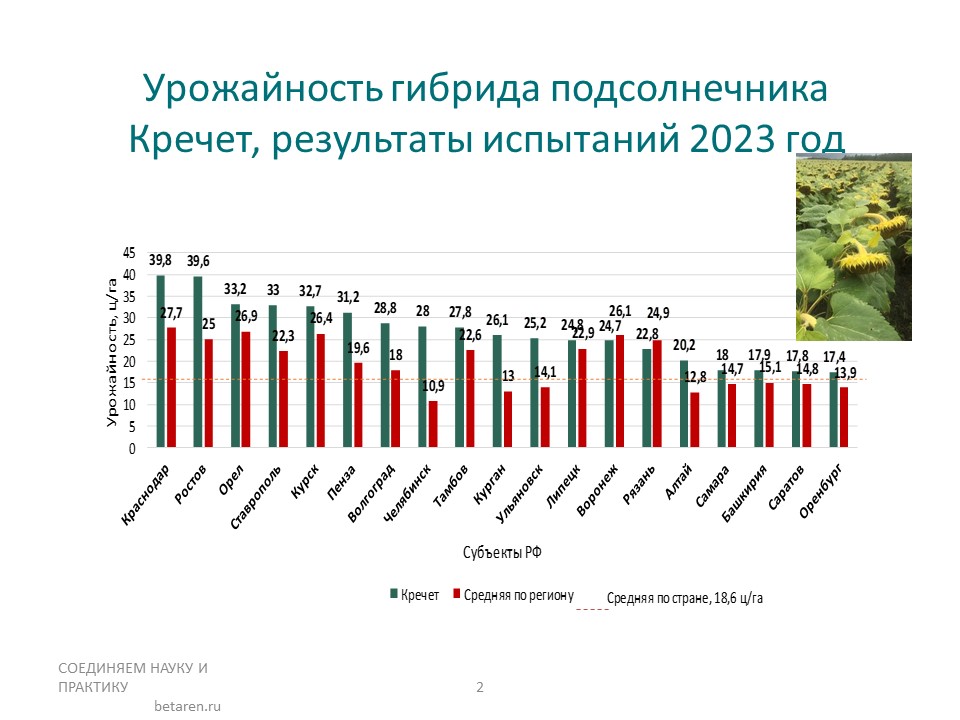

«Наш гибрид Кречет, устойчивый к имидазолинонам, вошёл в тройку самых востребованных по данной технологии гибридов в РФ», - подчеркнул Андрей Подлесный. В будущем сезоне компания планирует нарастить производство гибридов, устойчивых к сульфонил-мочевинам и вывести на рынок семена гибридов Солнцепёк и Ратник. Также будут произведёны семена гибрида Искандер, устойчивого к имидазолинонам.

«При этом испытания наших гибридов проводятся по всей России. И мы видим, что по урожайности и масличности они не уступают импортным и значительно превосходят результаты средней урожайности подсолнечника по регионам», - подчеркнул представитель «Щёлково Агрохим».

Подробный материал с конференции читайте в ноябрьском выпуске журнала «Бетарен Агро».

Пресс-служба АО «Щёлково Агрохим»

Компания «Щёлково Агрохим» подвела итоги всероссийского конкурса научно-исследовательских работ среди студентов аграрных вузов страны в рамках образовательного проекта «Бетарен Академия».

С 1 мая по 1 ноября 2025 года студенты и аспиранты из разных регионов России представляли исследования в области защиты растений, агротехнологий и повышения эффективности сельскохозяйственного производства. Для компании поддержка молодых специалистов – это вклад в формирование научного и технологического потенциала отрасли и будущее отечественного агропромышленного комплекса.

Экспертная комиссия оценивала работы по научной проработке, практической применимости и потенциалу внедрения в реальное производство. По итогам конкурса определены победители и призёры.

Первое место

заняла Арина Клинцова, студентка Алтайского государственного аграрного университета. Свою работу она посвятила изучению эффективности биологического препарата АЗАФОК в посевах гороха в условиях Бийско-Чумышской зоны Алтайского края.

Научные руководители – Лилия Ступина, к. с.-х. н., доцент.

Научный консультант – Мария Горшкова, ведущий научный консультант Алтайского представительства «Щёлково Агрохим».

Второе место

– у Романа Колеснева из Красноярского государственного аграрного университета. Исследование он посвятил влиянию средств защиты растений на фитосанитарное состояние и урожайность яровой пшеницы в условиях Красноярской лесостепи. Научный руководитель – Дмитрий Ступницкий, к. с.-х. н., доцент.

Научный консультант – Ирина Кузнецова, ведущий научный консультант Восточно-Сибирского представительства.

Третье место

занял Дмитрий Нестеров, студент Дальневосточного государственного аграрного университета. Он представил работу по оценке эффективности фунгицидных протравителей против фузариозной корневой гнили сои в лабораторных условиях.

Научный руководитель – Татьяна Колесникова, к. б. н., доцент.

Научный консультант – Юрий Немилостив, ведущий научный консультант Дальневосточного представительства.

Победители получили премии и стипендии до конца обучения. Мы надеемся, что после окончания учёбы они присоединятся к нашей команде.

Проект «Бетарен Академия» реализуется в России уже несколько лет и сегодня объединяет более 35 ведущих аграрных вузов. Его цель – поддержка талантливых студентов и аспирантов, ориентированных на профессиональное развитие в сфере защиты растений, селекции и агротехнологий.

Компания «Щёлково Агрохим» уже объявила о старте нового конкурсного цикла. Региональный этап пройдёт с 1 мая по 30 ноября 2026 года, международный – в декабре 2026 года. Подать заявку на участие можно до 1 мая 2026 года.

В рамках конкурса участникам предстоит разработать собственную технологию защиты сельскохозяйственных культур, провести практические испытания и представить результаты экспертной комиссии.