Союз сахаропроизводителей России совместно с Международной организацией по сахару провёл в Москве конференцию «Рынок сахара стран СНГ». В рамках деловой программы мероприятия были рассмотрены вопросы функционирования рынка сахара стран СНГ, баланс спроса и предложения мирового рынка сахара, обеспечение уровня производства сахара, достаточного для внутреннего потребления в странах ЕАЭС. Ключевым вопросом конференции стал рост инфляции на мировом рынке и в странах СНГ, что ставит перед сахарной отраслью задачи по сохранению конкурентоспособности производства свекловичного сахара.

Вместе мы сила

Перед началом мероприятия участникам было зачитано приветственное слово министра по промышленности и АПК Евразийской экономической комиссии (в ЕЭК входят представители пяти стран-участников ЕАЭС [Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия]) Артака Камаляна.

Министр напомнил, что в рамках союза, объединившего экономический потенциал наших пяти стран, реализуется проект «Стратегические направления развития экономической интеграции до 2025 года», направленный на повышение конкурентоспособности государств-членов в условиях глобальной экономики. По мнению министра, формат союза способствует формированию такой динамики экономического развития, которая не будет чрезмерно зависеть от внешней конъюнктуры, в том числе от импортных поставок сахара и сахаросодержащей продукции. Было отмечено, что в прошлом году принято решение о заключении меморандума о сотрудничестве с Международной сахарной ассоциацией.

Директор департамента агропромышленной политики ЕЭК Станислав Бубен напомнил участникам конференции, что 18 января 2022 года коллегия Евразийской экономической комиссии приняла «Рекомендации по развитию сотрудничества государств ЕАЭС в свеклосахарном подкомплексе». В этом документе изложены меры в области ресурсного обеспечения отрасли, упор сделан на развитие селекции и семеноводства сахарной свёклы, необходимость обновления парка свеклосеющей и свеклоуборочной техники и создание конкурентоспособных препаратов по защите сахарной свёклы от болезней и вредителей. Реализация рекомендаций уже в этом году может стимулировать сельхозтоваропроизводителей ЕАЭС к увеличению посевов сахарной свёклы, применению передовых агротехнологий, что позволит в 2023 году обеспечить сахаром потребителей внутреннего рынка за счёт собственного производства, снизить зависимость внутреннего рынка от мирового, а в дальнейшем и возобновить экспорт сахара в третьи страны.

Рынок сахара СНГ стабилен

ЕАЭС - союз из пяти ведущих стран, входивших в состав СССР, является своего рода организационным «локомотивом» для СНГ, объединившего 11 стран. Рынок сахара СНГ, как сообщил на конференции глава Союза сахаропроизводителей РФ (Союзроссахар), исполнительный директор Евразийской сахарной ассоциации Андрей Бодин, весьма значителен в мировом масштабе. Посевные площади региона СНГ занимают 37% от мирового объёма. Производство свекловичного сахара в лучшие годы достигает 10,2 млн тонн (25% мирового объёма).

«В текущем маркетинговом году (2021-2022) страны СНГ увеличили посевные площади на 9% и произвели 7,7 млн тонн сахара, – сообщил Андрей Бодин. – Пока мы производим меньше, чем потребляем: рынок СНГ потребляет 9,5 млн тонн сахара (это 5,6% мирового потребления), значит, существует спрос в размере 1 млн 800 тыс. тонн, но существуют и достаточные запасы». По словам Бодина, сейчас есть более 2 млн тонн запасов сахара в СНГ.

Андрей Бодин отметил такие положительные факторы, как ограничение экспорта сахара и возможность импорта (в Россию начал поступать сахар-сырец по беспошлинной квоте, объём которой на текущий год составляет 300 тыс. т). Таким образом, по мнению главы Союзроссахара, «доступность сахара для всех уровней потребителей обеспечена в полном объёме».

Союзроссахар не видит никаких проблем с точки зрения обеспечения внутреннего рынка сахаром в ближайшие месяцы и до начала нового сезона. Что касается сезона-2022/23, то, уверен Бодин, страны ЕАЭС и на будущий сезон будут полностью обеспечены сахаром. Во-первых, самый крупный производитель сахара в рамках СНГ – Россия – в этом году увеличит посевные площади под сахарной свёклой на 70 тыс. га, что позволит произвести более 6 млн тонн сахара. Это почти на полмиллиона тонн больше, чем было произведено в текущем сезоне (5,55 млн тонн). Оптимистичны и прогнозы производства сахара в Киргизии, Казахстане и Беларуси. По оценке Союзроссахара, объём производства сахара в Беларуси в 2022-2023 сельхозгоду может составить 520 тыс. тонн против 515 тыс. тонн в предыдущем сезоне (рост на 1%). В Казахстане и Киргизии ожидается рост объёмов производства на 11% и 56% – до 50 тыс. тонн и 75 тыс. тонн соответственно. «Ситуация позволяет нам говорить о том, что Евразийский экономический союз будет в сезоне-2022-2023 полностью обеспечен. Наличие возможности импортировать сырец сформирует достаточные запасы, для того чтобы в части сахара волнения не было», – успокоил глава Союзроссахара. По его мнению, сахарная свёкла остаётся привлекательной сельхозкультурой для аграриев, к началу посевной уже всё готово, она должна пройти по плану.

Конкуренты с юга

Пока страны СНГ совместными усилиями стараются противостоять негативному влиянию западных санкций, мир на пороге глобального энергетического кризиса пожинает последствия инфляции. Рост затрат на средства производства во всём мире приводит к стремительному росту цен на сельхозпродукты, в частности на сахар. Если в странах ЕАЭС «по части сахара волнения не будет», то какие же тренды наблюдаются в Южном полушарии, где находятся крупнейшие производители сахара – наши конкуренты? (Справка: крупнейшие производители сахара в мире – Бразилия, Индия, Европейский союз, Китай и Таиланд. Только в одной Бразилии производится более 30 млн тонн сахара ежегодно. Около 80% всего произведённого в мире сахара получают из сахарного тростника, который растёт в тропическом и субтропическом климате. Оставшиеся 20% – из сахарной свёклы, которую возделывают в Северном полушарии.)

По словам главы Союзроссахара Андрея Бодина, «в этих странах лучше климатические условия, они могут поставлять свой товар дешевле. Это выгоднее для потребителя, а с другой стороны, дестабилизирует наше внутреннее производство».

О влиянии глобального энергетического кризиса на мировой рынок сахара рассказал на конференции эксперт из Гватемалы, исполнительный директор Международной организации по сахару (МОС) Хосе Ориве.

Было отмечено, что корни энергетического кризиса заложены ещё в конце 2021 года, когда экономики Европы, Северной Америки и Азии начали восстанавливаться после локдаунов. А геополитическая напряжённость в начале 2022 года спровоцировала дальнейший резкий рост цен на сырую нефть. Очевидно, делает вывод эксперт, что энергетический кризис неизменно приводит к росту себестоимости сахара в связи с увеличением производственных затрат (на удобрения и топливо) как для тростника, так и для свёклы. Так, себестоимость тростникового сахара в сезоне-2021/22 подскочила до 28,83 долл. США за тонну (+38%), а средняя себестоимость сахара с высокой поляризацией (VHP – с содержанием сахарозы 99-99,49°) выросла до 310,67 долл. США за тонну (+ 41%).

«В связи с этим некоторые фермеры по всему миру заменяют или уменьшают использование удобрений, – говорит Ориве. – Например, в центрально-южной Бразилии мы видели, как фермеры заменяют азотные удобрения, такие как компост, фильтровальным осадком: остатком сахарной и алкогольной промышленности». Однако главным фактором, способствующим уменьшению себестоимости, Ориве считает эффективность производства: «Там, где получают высокие урожаи свёклы/тростника с хорошим уровнем сахарозы в них, в итоге могут похвастаться более низкой себестоимостью продукции».

Издержки у разных производителей варьируются в зависимости от технической эффективности в поле и на заводах, а также в зависимости от масштаба производства. Поэтому сахарная промышленность с более высокими издержками, как правило, неконкурентоспособна на глобальном уровне и обслуживает крупные внутренние рынки с высокими ценами. Самые эффективные производители сахара, по мнению Ориве, это Бразилия, Таиланд, его родина – Гватемала, а также Австралия: они могут производить сахар по низкой себестоимости от 12 до 18 центов за фунт, что значительно ниже среднемировой себестоимости (23 цента за фунт). Они и являются ведущими мировыми экспортёрами сахара-сырца.

Урожайность культуры значительно возрастает от применения высоких технологий, подразумевающих использование удобрений и агрохимикатов. В связи с этим Ориве подчеркнул, что в прогнозе на 2022-2023 годы доминирует озабоченность по поводу роста затрат на эти ресурсы. Эксперт прогнозирует значительное увеличение себестоимости сахара в предстоящем сезоне-2022/2023.

Свёкла – декарбонизатор

Генеральный директор «Щёлково Агрохим» Салис Каракотов начал своё выступление с важной в мировом сельском хозяйстве темы, которая последние годы находится у всех на устах. Это карбоновое земледелие, с помощью которого, выращивая сельскохозяйственные культуры, можно зарабатывать на депонировании углерода, продавая накопленный углерод в качестве квоты предприятиям, загрязняющим окружающую среду. Компания «Щёлково Агрохим» экологической теме уделяет внимание не первый год и в ближайшее время планирует запустить карбоновые фермы на базе своих хозяйств в Орловской области и Краснодарском крае.

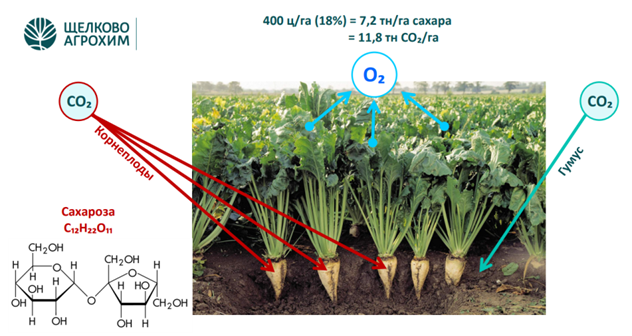

Так как сахарная свёкла более других культур поглощает углекислый газ и выделяет кислород, то её в карбоновом земледелии можно назвать стратегической. Академик РАН, доктор химических наук Салис Каракотов сам вывел формулу, как можно заработать карбоновые сертификаты при помощи свекловодства, и поделился методологией с профессиональной аудиторией (Рис. 1).

Рис. 1 – Салис Каракотов вывел формулу, как можно заработать карбоновые сертификаты при помощи свекловодства

«Если мы достигаем урожайности сахарной свёклы в 400 ц/га, то при сахаристости 18% получаем 7 т/га сахара – при таких показателях из воздуха ассимилируется почти 12 тонн CO₂ в пересчёте на гектар», – так охарактеризовал академик поглотительные способности свёклы-декарбонизатора.

Но задача карбонового земледелия – не только извлечь избыток углерода из атмосферы, где этот элемент вызывает негативные изменения и влияет на климат, но и сохранить его в почве. Ведь углерод является важнейшим компонентом для повышения плодородия почвы. «Загнать» CO₂ назад в почву могут разлагающиеся с помощью микроорганизмов почвы остатки сельхозрастений, при этом органические вещества переходят в гумус. «Обогащать почву гумусом – одна из наших главных целей. Это и есть реальное депонирование углерода в почве, – объясняет С. Каракотов. – Для успешного накопления углерода в почве наша задача – помочь микроорганизмам включиться активнее в эту систему поглощения».

И задача эта выполнена. Несколько лет назад учёными «Щёлково Агрохим» был создан уникальный биопрепарат – бактериальный целлюлозолитик, преобразующий в гумус несгнившую почвенную органическую массу, не успевшую превратиться в CO₂. Речь идёт о препарате БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ, который, помимо всего вышеуказанного, имеет свойство подавлять грибные и бактериальные патогены, защищает от корневых болезней.

Наблюдая за процессом разложения пожнивных остатков, учёные «Щёлково Агрохим» убедились, что с препаратом БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ гумификация почвы происходит в 3-4 раза быстрее. Такие исследования ведутся в «Щёлково Агрохим» с 2010 года, когда о карбоновых рынках ещё никто не слышал. Применение микробиологического препарата, как показал почвенный анализ в хозяйстве «Щёлково Агрохим» – ООО «Дубовицкое», обогатило почву гумусом более чем на 10%.

Процесс накопления гумуса в почве идёт медленно, но уверенно. За шесть лет здесь накопили почти 39 т/га углерода в виде гумуса.

Есть аграрная независимость!

Как было подчёркнуто в начале конференции директором департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии, «селекция и семеноводство сахарной свёклы – самая актуальная тема, которая находится в поле зрения блока комиссии по АПК, в данной работе задействованы специалисты и аграрии всех пяти стран-участников ЕАЭС».

Салис Каракотов в своём выступлении также поднял вопрос об избавлении от импортной зависимости по семенам сахарной свёклы, ведь сейчас мы на 97% зависим от западных партнёров. Салис Добаевич подчеркнул, что в этом году компания «Щёлково Агрохим» готова обеспечить семенами отечественных гибридов сахарной свёклы всех желающих.

«Мы готовы поставить на рынок не менее 260 тыс. посевных единиц, а к 2025 году готовы практически утроить объём произведенных семян (750 тыс. п. е.). Круглосуточно работает завод по производству семян в Воронежской области, начались поставки в Беларусь», – резюмировал генеральный директор «Щёлково Агрохим». В перспективе «Щёлково Агрохим» планирует занять до 50% российского рынка семян сахарной свёклы.

Подробнее об отечественных гибридах сахарной свёклы и разработках селекционно-генетического центра «СоюзСемСвёкла» рассказал генеральный директор этой компании Роман Бердников.

Что же касается ассортимента ХСЗР для сахарной свёклы, то в последнее время он значительно вырос. Среди новинок генеральный директор компании назвал такие препараты, как КОНДОР ФОРТЕ, МД, ЦЕНЗОР МАКС, МКЭ, ГАЛС, КЭ (гербициды); АЗОРРО, КС, МИСТЕРИЯ, МЭ, ТИТУЛ ТРИО, ККР (фунгициды); ЭСПЕРО ЕВРО, МД, ПИРЕЛЛИ, КЭ, БЕРЕТТА, МД и КИНФОС, КЭ (инсектициды). Поэтому российские свекловоды могут рассчитывать на полный портфель ХСЗР для стратегически важной культуры.

Да, за последние годы выросли суммарные затраты на схему защиты сладких корнеплодов, признал руководитель компании, но панических настроений быть не должно, так как интенсивная защита даёт существенную прибавку к выручке. Кроме того, применение микроудобрений для сахарной свёклы, листовой аппарат которой весьма отзывчив к некорневой подкормке, позволит существенно экономить на подорожавших минеральных удобрениях. Среди названных новинок – однокомпонентные удобрения УЛЬТРАМАГ СУПЕР СЕРА-900, УЛЬТРАМАГ ФОСФОР СУПЕР и АКТИВ, УЛЬТРАМАГ СУПЕР ЦИНК-700.

«Последние опыты по применению микроудобрений на сахарной свёкле показывают удивительные результаты. Так, использование нового жидкого фосфорного удобрения УЛЬТРАМАГ ФОСФОР АКТИВ при двукратном применении за сезон позволило получить прибавку урожайности 100 ц/га и ощутимую прибавку дигестии – до 1%», – пояснил Салис Каракотов.

В завершение своего выступления гендиректор «Щёлково Агрохим» призвал свекловодов поддержать отечественное семеноводство, тем более что в стране действуют меры господдержки. Так, в Краснодарском крае с 2019 года сельхозпроизводителям возмещают 70% затрат на приобретение отечественных семян сахарной свёклы.

Добавим, что Минсельхоз РФ подготовил предложения по обнулению ставки НДС при реализации семян отечественной селекции. Мера направлена на поддержку российских селекционеров и семеноводов и будет способствовать импортозамещению в этом сегменте.

Марьяна Фёдорова

#рынок_сахара#betaren_agro

28.04.2022 0

Саратовская область: на фоне жёсткого дефицита влаги урожайность гибрида Кречет оказалась в два раза выше, чем у других гибридов в соседних хозяйствах.

О современных гибридах подсолнечника и технологиях выращивания этой высокодоходной культуры говорили на обучающем семинаре компании «Щёлково Агрохим», который прошёл в Саратове. Мероприятие собрало специалистов сельского хозяйства из разных районов области.

В последние годы Саратовская область демонстрирует высокие показатели урожайности подсолнечника. Так, в 2025 году валовой сбор маслосемян составил 2,2 млн т (рост на 11% по сравнению с 2024 годом). Важный вклад в этот результат внесли гибриды селекции «Щёлково Агрохим». В региональном «топе» – классический 7-расовый гибрид Базик, а также имидазолинон-устойчивые Кречет и Сапсан.

Руководитель отдела продаж семян «Щёлково Агрохим» Андрей Подлесный рассказал о преимуществах линейки гибридов, рекомендованных для Поволжья, отметил их устойчивость к заболеваниям и высокую масличность. Кроме того, он представил новейшие селекционные достижения компании: среднеранний, устойчивый к сульфонилмочевинам гибрид интенсивного типа Солнецепёк, и среднеспелый, устойчивый к имидазолинонам Искандер. Подготовка семян подсолнечника «Щёлково Агрохим» будет вестись в Краснодарском крае на базе нового завода «Хелианта», пуск которого запланирован в 2026 году.

Воздушная засуха и недостаток почвенной влаги – ключевые факторы, ограничивающие урожайность сельхозкультур в этом регионе. Чтобы снизить риски, во многих хозяйствах успешно практикуют нулевую технологию обработки почвы (no-till). В этом плане особенно интересен опыт одного из клиентов «Щёлково Агрохим» из Ершовского района. В 2025 году он впервые посеял гибрид Кречет на площади 1000 га по нулевой технологии. Результаты превзошли ожидания: средняя урожайность составила 17 ц/га (на отдельных участках – 20 ц/га). Для сравнения: в соседних хозяйствах, где выращивали другие гибриды, этот показатель не превысил 10 ц/га. А средняя урожайность подсолнечника в Саратовской области остановилась на отметке 14,9 ц/га.

Ещё одной отличительной особенностью прошлого сезона стала вспышка ржавчины. Справиться с ней удалось хозяйствам, в которых применяют фунгициды «Щёлково Агрохим». Для надёжного контроля ржавчины, а также других болезней подсолнечника в портфеле компании есть целый ряд эффективных препаратов. Среди них – трёхкомпонентный препарат ТИТУЛ ТРИО, ККР с усиленной фунгицидной формулой, микроэмульсионный препарат с мощным защитно-лечебным действием МИСТЕРИЯ, МЭ, а также новый системный фунгицид лечебно-профилактического действия ДЕЙЗИ, СЭ с ярко выраженным физиологическим эффектом.

Руководитель направления регионального маркетинга Иван Ксыкин представил участникам семинара расчеты рентабельности основных сельскохозяйственных культур. Согласно полученным данным, технологии «Щёлково Агрохим» позволяют получать стабильные урожаи и достойную прибыль в различных природно-климатических условиях – даже в зонах рискованного земледелия, к которым относится Саратовская область.